404 Not Found

「電源ケーブルを繋いでいるのに、充電されていないというメッセージが出る」

「電源のLEDランプが点滅してしまい、充電できない」

Surfaceを使っている時、こんな事態に遭遇してしまうことがあります。

しかし、焦ることはありません。

症状別の対処法を知っておけば、自分で解決できる場合も多いです。

この記事では、Surfaceが充電できない場合の「電源LEDライトの症状に合わせた対処法」について解説していきます。

【この記事でわかること】

- Surfaceが充電できなくなる原因

- 電源LEDライトが点灯しているのに充電できない時の対処法

- 電源LEDライトが点灯していない時の対処法

- 電源LEDライトが点滅している時の対処法

Surfaceが充電できなくなる原因

電源ケーブルや充電器を使ってSurfaceの充電をしようとしてもできない時の原因は、LEDライトの状態によってある程度判別できます。

LEDライトが点灯している場合

電源のLEDライトが点灯していれば「通電はできている」ということなので、充電器や電源ケーブルは正常であり、Surface本体側(特にソフトウェア)に問題がある可能性が高いです。

考えられる主な原因は以下のようなものです。

- バッテリードライバーの不具合

- ファームウェアの故障

- 一時的なシステムトラブル

LEDライトが点灯していない場合

電源のLEDライトが点灯しないということは、Surface本体に通電していないということになります。

この場合の主な原因は以下の通りです。

- ケーブルがしっかり挿さっていない

- 充電器の故障や電源ケーブルの断線

LEDライトが点滅している場合

電源のLEDライトが点滅している場合は、電源コネクタの接触不良である可能性が高いです。

接触不良を起こしている主な原因は以下の通りです。

- 電源コネクタの破損

- コネクタや差込口にホコリが詰まっている

Surfaceの充電ができない時の対処法

Surfaceが充電できない時の対処法を、電源LEDライトの症状別に解説していきます。

LEDライトが点灯している時の対処法

電源のLEDライトが点灯している場合は、通電自体はできているため電源ケーブルや充電器には問題ないということになります。

疑われるのは、Surface本体側のトラブルです。

LEDライトが点灯しているのに充電できない時は、以下のような方法を試してください。

再起動する

Surface本体内で一時的なシステムトラブルが発生している場合、再起動するだけで解決することもあります。

一番手軽な方法ですので、通電しているのに充電ができていないという時は、まず最初に再起動を実行してください。

Surfaceが一切操作を受け付けず通常の再起動ができない状態の場合は、以下の方法で強制的にシャットダウンし、再起動を行なってください。

- 画面がオフになるまで電源ボタンを長押し(約30秒ほどかかる)

- 画面がオフになったら電源ボタンから指を離す

- 音量を上げるボタンと電源ボタンを同時に長押し。電源が入り、Surfaceのロゴが表示される場合があるが、構わず最低15秒間は押し続け、画面がオフになるのを待つ

- 画面がオフになったら電源ボタンから指を離し、10秒間待つ

- 電源ボタンを押し、再度Surfaceの電源を入れる

これで強制的な再起動が完了します。

参考:Surface を強制的にシャットダウンし、再起動する

Windows Updateを実行

OSが最新の状態でないことや、重要なアップデートが行われていないことで内部的に充電関連のトラブルが発生している場合があります。

Windows Updateは、どういったトラブルが発生した際にも実施すべき対処法ですが、充電が正常に行われないといったケースでもまずはWindows Updateを行い、OSを最新の状態にしてください。

Surfaceの電源を落としたまましばらく充電する

長い間Surfaceの充電をしない状態が続き、バッテリーが0%のまま放置されていると、充電できなくなってしまう場合があります。

スマートフォンでも、充電が完全になくなってしまうと充電ケーブルを挿し込んでもしばらく操作できないように、バッテリーが0%の状態が続くと電力を受け付けるまで時間がかかるようになってしまうのです。

この場合は、一旦Surfaceをシャットダウンし、充電したまま30分~1時間程度放置してください。 充電できるようになるまでの時間はモデルやバッテリーの状態によって異なりますが、「バッテリー0%状態」が原因で充電できなかったのならば、この方法で充電できるようになることが多いです。

なお、1年以上まったく使っていないような場合ですと、Surfaceの電源をオフにしたまま1日~2日ほど充電し続けないといけないこともあるようですので、バッテリー0%の状態が異常に長かった場合は長期間の充電を試みてください。

バッテリードライバーの更新

通電していても、バッテリードライバーに不具合があると正しく充電できません。

以下の手順にて、一旦バッテリードライバーを削除してから更新プログラムをインストールしてください。

- Surfaceを電源に接続する

- タスクバーにある検索ボックスに「デバイスマネージャー」と入力してENTERキーを押す

- 検索結果から「デバイスマネージャー」を選択し、「バッテリー」のカテゴリの横にある矢印を選択する

- 「Microsoft Surface ACPI-Compliant Control Method Battery」をダブルクリック(ダブルタップ)し、ドライバータブ選択⇒アンインストール⇒OKの順に進む

- 「すべてのカテゴリ」の上部にあるコンピューターを選び、「操作」 メニューで「ハードウェア変更のスキャン」を選択する

- バッテリードライバーの削除が完了した後、SurfaceおよびWindowsの更新プログラムをインストールする

これで、バッテリードライバーの更新が完了します。

もし更新プログラムをインストールできない場合は、以下のような方法を試してみてください。

- Windows Updateの「トラブルシューティングツール」を実行

- 日付と時刻の設定が正しいか確認

- Surfaceを再起動

- Surfaceの更新プログラムを手動でインストール

参考:Surface のバッテリーが充電されない、または Surface がバッテリーで動作しない(Microsoft)

Surfaceのドライバーとファームウェアを更新

上記はバッテリードライバーの更新についてでしたが、Surface自体のドライバーやファームウェアがトラブルの原因となっている場合もあります。

バッテリードライバーを更新しても充電できない場合は、Surfaceドライバーとファームウェアの更新を試してください。

更新手順としては、まずMicrosoft公式の以下のページに飛びます。

参考:Surface 用のドライバーとファームウェアをダウンロードする(Microsoft)

こちらのページの「Surface のドライバーとファームウェアの手動更新」の項目にあるドロップダウンリストから、お使いのSurfaceモデルを選択すると、ドライバーとファームウェアをダウンロードするページへのリンクが表示されます。

なお、自分が使っているSurfaceのモデルがわからない場合は、タスクバーの検索ボックスに「Surface」と入力して、出てきたメニューから「Surfaceアプリ」を選択してください。

次に「お使いのSurface」を選択すれば、自分のSurfaceのモデルが表示されます。

「バッテリーレポート」でバッテリー交換の必要があるか確認する

バッテリーは消耗品ですから、使用すればするほど劣化していきます。

バッテリーの劣化が進んだことで充電できないというパターンもあり得ますので、バッテリーの状態を確認してください。

バッテリーの状態は、「バッテリーレポート」を見ることで確認できます。

確認方法は以下の通りです。

- 画面左下にあるWindowsマークを右クリックし、「Windows PowerShell」か「コマンドプロンプト」のどちらかをクリック

- 出てきた画面上に「powercfg /batteryreport」と入力してENTERキーを押す

- 「バッテリ寿命レポートがファイル パス C:\Users\hogehoge\battery-report.html に保存されました。」といったように、バッテリーレポートファイルの保存先パスが表示されるので、指定されたパス先にあるファイルを開く

ファイルを開くと、搭載バッテリーに関する詳細情報が表示されます。

| 項目名 | わかること |

|---|---|

| Battery report | コンピューター名やBIOS、OSビルド、バッテリーレポート作成日など。 |

| Installed batteries | 搭載バッテリーの設計上の容量と実際に充電できる容量、これまでの充電回数。 |

| Recent usage | 過去3日間の電力状態。 |

| Battery usage | 過去3日間のバッテリー使用量のグラフ。 |

| Usage history | 購入時から現在までの「バッテリー駆動時間」と「ACアダプタ使用時間」の全履歴。 |

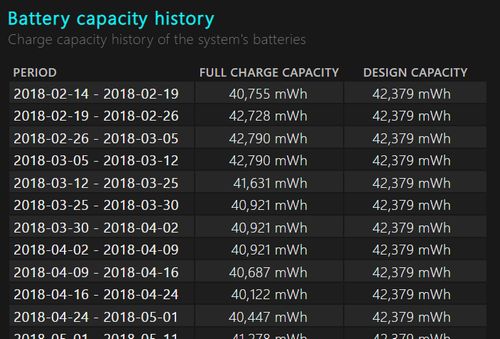

| Battery Capacity history | 購入時から現在までの「バッテリーの充電容量」の全履歴。 |

| Battery life estimates | バッテリーで駆動できる時間の予測値。 |

これらの項目の中で特に大事なのが、「Battery Capacity history」です。

このように、購入時から現在までのFULL CHARGE CAPACITY(充電可能な容量)の推移が一覧で掲載されています。

「バッテリーの容量が初期容量の50%以下になると寿命」としているメーカーもありますので、FULL CHARGE CAPACITYの数値が購入時よりも半分以下になっていると、バッテリーの劣化がかなり進んでいると言えるため、バッテリー交換をすべきでしょう。

Surface診断ツールキットを実行する

Surface診断ツールキットを使うことで、Surfaceに関するトラブルを総合的に診断してくれます。

もちろん、充電に絡む「バッテリー」や「電源アダプタ」のチェックも行われるため、Surface診断ツールキットによって問題箇所を発見して解決できることがあります。

手順は、タスクバーに「Surface診断ツールキット」と入力し、検索結果一覧に出てきたツールキットを選択してから、画面上の指示に従っていくだけです。

なおSurface診断ツールキットがインストールされていない場合は、Microsoft公式サイトからダウンロードできます。

参考:Surface 診断ツールキットを使用して Surface に関する一般的な問題を解決する(Microsoft)

バッテリー制限を無効にする

バッテリー制限が有効になっていると、最大容量の50%までしか充電できなくなりますが、これはバッテリーを長持ちさせるための設定であって、故障ではありません。

従って、基本的にはバッテリー制限は有効のままにしておいた方がよいでしょう。

ただ、「充電できない状況で長時間に渡ってSurfaceを使用する予定があるのでフル充電しておきたい」というようなケースもあると思われますので、その時は制限を一旦無効にするだけでOKです。

バッテリー制限を無効にする手順はお使いのSurfaceモデルによって異なりますので、以下のMicrosoft公式サイトを参考にして設定を変更してください。

参考:バッテリー制限の設定 (Surface) – Surface | Microsoft Docs

LEDライトが点灯していない時の対処法

電源のLEDライトが点灯していないということは、通電できていないということなので、充電器や電源ケーブルにトラブルが発生している可能性が高いです。

LEDライトが消えている時は、以下のような対処を行ってください。

ケーブルがしっかり挿さっているか確認

もっともあり得るのが、「電源ケーブルがしっかり挿さっていない」という初歩的なミスです。

自分ではちゃんと挿したつもりが、Surface側かコンセント側のどちらかが緩んでいて充電できていないということはよくあります。

一見しっかり挿さっているように見えても、実はうまく挿さっていなかったということもあるので、丁寧に何度かケーブルの抜き差しを行ってみてください。

ケーブルの交換

電源ケーブルの上に重い物を置いてしまうと、ケーブル内部で断線を起こしてしまい通電しなくなってしまいます。

また、長年の使用による経年劣化や、初期不良などによっても断線は起こります。

こうしたケースを考慮し、新しい電源ケーブルを購入して挿してみてください。

外付けのデバイスをすべて外す

データ保存用の外付けHDDやUSBなどが接続されていることで、正しい電力供給が行われなくなっている場合がありますので、一度すべての外付けデバイスを外してから充電を試みてください。

これで正常に充電できるようになれば、何かしらの外付けデバイスが問題だったか、Surfaceの電源ユニットが劣化したせいで外付けデバイスへの電力供給ができなくなっていたという可能性が出てきます。

原因を特定し、必要があれば外付けデバイスの買い替えや電源ユニットの交換を行なってください。

LEDライトが点滅している時の対処法

電源のLEDライトが点滅している時は、接触不良であることが多いです。

以下の2点について確認を行ってください。

電源コネクタの確認

電源ケーブルを強引に抜き差ししたり、踏みつけたりすることによってコネクタが変形してしまうと、正常に通電しなくなってしまいます。

コネクタやSurface側の差込口を確認し、物理的な破損がないかを確認してください。

破損していた場合は、新品への買い替えを行ってください。

ホコリの除去

コネクタや差込口にホコリが詰まっている場合も接触不良の原因となり、正常な電力供給が行われなくなってしまいます。

目視で確認し、ホコリが詰まっているようならば丁寧に除去してください。

その際、ウェットティッシュなどの湿気を含んだもので拭くのはやめましょう。

精密機械に水分は厳禁です。

また、掃除の仕上げとばかりに「フッ」と息を吹きかけたくなりますが、その際に唾が飛ぶことで故障リスクが高まってしまうので避けましょう。

まとめ:Surfaceで充電できない時は、簡単な対処法から順に実行を!

以上、Surfaceで充電できない時の原因と症状別の対処法についての解説でした。

電源のLEDライトが非点灯であったり点滅していたりする場合は、比較的単純なことが原因であることが多いですが、ライトが点灯しているといろいろなトラブルが考えられます。

LEDライトが点灯しているのに充電できない時は、前述した通り、以下の順番で試していってください。

- 再起動

- Windows アップデート

- 電源を落とした状態でしばらく充電を続ける

- バッテリードライバーの更新

- Surfaceドライバーとファームウェアの更新

- バッテリーレポートを確認してバッテリーの交換が必要かどうかチェック

- Surface診断ツールキットの使用

なお、長年の使用によってSurface本体が消耗してしまったことが原因で充電できなくなった場合は、修理に出すか買い替えるか、の2択となります。

しかし、長年使用したパソコンの修理費用は高額になるケースが多く、修理後も再び故障してしまうリスクが高いため、買い替えてしまう方が長期的にはお得かもしれません。

その際、古いパソコンは不要になるかと思われますが、不要なパソコンは「パソコン廃棄.com」を利用して廃棄すると便利です。

費用がかからず事前のやり取りも一切不要で、ただ壊れたSurfaceを梱包してパソコン廃棄.comに送るだけで、無料廃棄が完了します。

データの消去も行うため、安心して捨てることができます。

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。

Windows10を含めパソコンでクラッシュが起きる、動作が重いのは珍しい話ではありません。

動作が重い/遅いとなれば、業務にも影響が出るため動作を軽くしてストレスがないようにしたいのが本音。

パソコンが重い場合は、Windows10の設定を見直せば動作が軽くなる可能性があります。

そこでこの記事では、Windows10が重い原因と対処法について紹介します。

【この記事でわかること】

- Windows10が重い原因

- Windows10が重い場合の対処法

- もし対処をしても直らなかった場合

Windows10が重い原因は主に2つ

Windows10が重い原因は主に2つが考えられます。

- メモリ不足

- Windows Updateを自動で行っている

それぞれの原因を詳しく見てみましょう。

メモリ不足

パソコンのデータ容量がある程度埋まったときにWindowsが重くなれば、「メモリ不足」と考えられます。

パソコンは使用していくうちにファイルやソフト等が多くなるため、ハードディスクの容量が少なくなったり、メモリ不足になったりして動作が重くなります。

複数のソフトウェアを起動していたり、利用用途に対してメモリ数が足りていなかったり、HDD・SSDの空き容量が不足していたりするとメモリ不足の原因となるため、注意が必要です。

メモリ不足を解消するにはパソコンの設定見直しをし、それでも直らなければメモリを増やすといった対処法が一般的です。

参考:NEC LAVIE公式サイト > サービス&サポート > Q&A > Q&A番号 018268

Windows updateを自動で行っている

Windows10は小さなバグや不具合を修正するために、定期的にアップデートされます。

アップデートの前後はパソコンの動作が遅くなったり、マウスがスムーズに動かなかったりとパソコンが重くなる現象が発生します。

そこでWindows updateが自動で行う設定にしていると、更新プログラムが開始されていることに気付かず「何故かパソコンが重い」となるのです。

自動更新になっている場合は、手動で行う設定に変更すれば改善される可能性があります。

対処の前にパソコンのパフォーマンス確認をしよう

対処をする前に自分のパソコンのパフォーマンスに問題はないか確認する必要があります。

動作に関してはCPUと容量が大きく関係してくるため、CPUとメモリの使用状況を確認しましょう。

もし使用状況が高ければ、対処法で紹介する内容を実践してください。

CPUの使用状況確認

以下の手順でCPUの確認ができます。

- タスクバーのなにもない部分にて右クリック

- 表示されたメニューから「タスクマネージャー」をクリック

- タスクマネージャーが表示されたら、左下の「詳細」をクリック

- (簡易表示と表示されている場合は、そのまま次の手順へ

- CPU」をクリック

- 「使用率」のグラフにてCPUの使用状況を確認

何も起動していないのにCPUの使用状況が高ければ、パフォーマンスの設定が原因であると考えられます。

参考:富士通Q&A – [Windows 10] パソコンの動作が遅くなりました。 – FMVサポート : 富士通パソコン

メモリの使用状況確認

以下の手順でメモリの確認ができます。

なお1〜4、5は同じ手順です。

- タスクバーのなにもない部分にて右クリック

- 表示されたメニューから「タスクマネージャー」をクリック

- タスクマネージャーが表示されたら、左下の「詳細」をクリック

(簡易表示と表示されている場合は、そのまま次の手順へ) - タスクマネージャーの詳細画面にて、「パフォーマンス」をクリック

- 「メモリ」をクリック

- 「使用率」のグラフにてメモリの使用状況を確認

メモリの使用率が高い場合は、システム構成の設定が原因であると考えられます。

参考:富士通Q&A – [Windows 10] パソコンの動作が遅くなりました。 – FMVサポート : 富士通パソコン

Windows10が重い場合の対処法

Windows10が重い場合の対処法を14つ紹介します。

パソコンの再起動

パソコンを再起動するとメモリの状態などが一旦初期化されるため、改善される可能性があります。

再起動方法は以下の手順になります。

- 「スタート」ボタンクリック

- 「電源マーク」のクリック

- 再起動をクリック

再起動したあとは、再びパソコンを起動してメモリの使用状況を確認してみてください。

参考:富士通Q&A – [Windows 10] パソコンの動作が遅くなりました。 – FMVサポート : 富士通パソコン

ハードディスクの空き容量を増やす

パソコンが重くなる理由として最も考えられるのが、ハードディスクの空き容量不足です。

Windows10を動かす上で重要なシステムファイルは、ハードディスク(Cドライブ)に格納されています。

システムファイルが格納されている場所(Cドライブ)の空き容量が不足すると、パソコンの動作が重くなり、場合によっては停止することもあります。

そのため、以下のいずれかの方法でハードディスクの空き容量を増やしましょう。

参考:富士通Q&A – [Windows 10] パソコンの動作が遅くなりました。 – FMVサポート : 富士通パソコン

不要なファイル、フォルダーをパソコンから削除する

ダウンロードしたファイルや使わないファイルは削除し、捨てたファイルが入ったゴミ箱も空にします。

- タスクバーの「エクスプローラー」をクリック

- 削除したいファイルの場所まで行く

- 右クリックして「削除」をクリック

- デスクトップのごみ箱を右クリック

- 「ごみ箱を空にする」をクリック

- 「完全に削除しますか?」に対し「はい」ボタンをクリック

参考:富士通Q&A – [Windows 10] ハードディスクの空き容量を増やす方法を教えてください。 – FMVサポート : 富士通パソコン

ディスククリーンアップの実行

ディスククリーンとはローカルファイルにある不要なファイルを削除することです。

しかし、ディスククリーンアップで削除したファイルは復元できないため、必要なファイルを削除しないように注意してください。

ディスククリーンアップを行う手順は以下のとおりです。

- タスクバーにある「エクスプローラー」アイコンをクリック

タスクバーにエクスプローラーがない場合は、スタートボタンを右クリックして表示されるメニューから選択 - 「PC」をクリック

- 「ローカルディスク(C:)」をクリック

- 「管理」タブをクリック

- 「クリーンアップ」をクリック

「(C:)にどのくらいの空き容量を作成できるかを計算しています。」と表示されるため、計算が終わるまで待機。 - ディスククリーンアップが表示され、削除したいファイルを選びクリックしてチェック。

- 項目をクリックすると「説明」に選択したファイルの詳細が表示されます。

消して問題ないファイルかしっかりと確認しましょう。 - 「OK」ボタンをクリック

- 「これらのファイルを完全に削除しますか?」と表示されたら、「ファイルの削除」ボタンをクリック

- メッセージが消えたらクリーンアップ完了

- 「×」ボタンをクリックし完了

参考:富士通Q&A – [Windows 10] ディスククリーンアップでディスクの空き容量を増やす方法を教えてください。 – FMVサポート : 富士通パソコン

アプリをアンインストールする

マップなどWindows10に標準でインストールされているもののなかには、アンインストールできないものがあります。

アンインストールした時点で、そのアプリにあるデータは削除されるため、万が一のときのためにバックアップを取っておくのがおすすめです。

アプリをアンインストールする手順は以下のとおりです。

- 「スタートボタン」を右クリックし、「アプリと機能」をクリック

- 「アプリと機能」が表示されるので、削除するアプリを選択してクリック

- 「アンインストール」をクリック

- 「このアプリとその関連情報がアンインストールされます。」に対し「アンインストール」ボタンをクリック

- 以降はアプリの説明に沿ってアンインストールを継続してください。

作業途中にファイル共有の検出がされた場合は、削除しないようにしてください。

共有ファイルを削除すると、アンインストール以外のアプリケーションも起動しない可能性があります。

参考:富士通Q&A – [Windows 10] アプリをアンインストール(削除)する方法を教えてください。 – FMVサポート : 富士通パソコン

電源オプションの設定見直し

電源の設定が「省電力」になっていると、消費電力を抑えるためにパフォーマンスを通常よりも低下させています。

電源オプションの設定見直し手順は以下のとおりです。

- 「スタート」ボタンを右クリックし、「電源オプション」をクリック

- 「設定」の「電源とスリープ」が表示され、関連設定の「電源の追加設定」をクリック

- 「電源オプション」が表示され、「バランス(推奨)」をクリック

- 「×」ボタンをクリック、「電源オプション」を閉じて完了。

参考:富士通Q&A – [Windows 10] パソコンの動作が遅くなりました。 – FMVサポート : 富士通パソコン

視覚効果の調整

性能的に問題はないものの、体感的な動作が遅く感じる場合はデザインや視聴効果が原因と考えられます。

視覚効果の調整手順は以下のとおりです。

- 「スタート」ボタンを右クリックし、「システム」をクリック

- 「設定」の「詳細画面」または「バージョン情報」が表示される

- 画面右側、または右下の「システムの詳細設定」または「システム情報」をクリック

システム情報をクリックした場合は、次の画面にて「システムの詳細設定」をクリック - 「システムのプロパティ」が表示されるので「詳細設定」タブをクリック

- 「パフォーマンス」欄にある「設定」ボタンをクリック

- 「パフォーマンスオプション」が表示されたら「視聴効果」のタブをクリック

- デザインやパフォーマンスの設定を以下のいずれかを選択

- パフォーマンスを優先する

視覚効果をすべて無効にする。体感的な動作が早く感じられることがある。

- カスタム

お好みの設定が可能

- デザインを優先する

デザインを優先すると視覚効果がすべて有効にされ、体感的な動作が遅く感じられることがあります。

- コンピューターに応じて最適なものを自動的に選択する

標準の設定

- 「OK」ボタンをクリック

- 「システムのプロパティ」に戻り、「OK」ボタンをクリック

- 「×」をクリックし、「設定」を閉じて完了

参考:富士通Q&A – [Windows 10] パソコンの動作が遅くなりました。 – FMVサポート : 富士通パソコン

システム構成の変更

視聴効果をしても改善されない場合はシステム構成にて最大メモリの設定を行います。

システム構成の変更手順は以下のとおりです。

- 「作業中のアプリーケーションをすべて終了させ、作成中のファイルも保存して閉じる

- 「システム構成」あるいは「system Configuration」をクリック

- 「ブート」タブをクリック

- 「詳細オプション」ボタンをクリック

- 「ブート詳細オプション」が表示され、「最大メモリ」にチェックがないことを確認

チェックが入っている場合は「最大メモリ」をクリックし、チェックを外す - 「OKボタン」をクリック

- 「システム構成」に戻り、「OK」ボタンをクリック

- 「システム構成の変更を有効にするには、再起動が必要な場合があります。」と表示されたら「再起動」ボタンをクリックし、パソコンを再起動する。

参考:富士通Q&A – [Windows 10] パソコンの動作が遅くなりました。 – FMVサポート : 富士通パソコン

アプリケーションの動作環境を満たしているか確認

アプリケーションによっては、使用しているパソコンのスペック以上のものが必要になっている可能性があります。

もし特定のアプリケーションを使用しているときだけ遅く感じるときは、パソコンの製品仕様を確認して、満たしているかどうか確認する必要があります。

パソコンスペックの確認手順は以下のとおりです。

- 「スタート」ボタンをクリックし、「システム」をクリック

- 「バージョン情報」をクリック

セキュリティ対策ソフトの見直し

セキュリティ対策ソフトを導入後は、インストール前に比べて動作が遅く感じることがあります。

しかし問題はないため、そのまま利用して大丈夫です。

参考:パソコンの速度を改善するには – ハウツーガイド | カスペルスキー

追加した周辺機器の確認

パソコンに追加した周辺機器によって、「遅い」と感じることがあります。

周辺機器をすべて取り外して動作が改善するか確認しましょう。

周辺機器を取り外しても動作が改善しない場合は、周辺機器が原因ではありません。

改善した場合は周辺機器を1つずつ接続して、原因を特定しましょう。

原因となる機器がある機器が特定できたら、特定した機器のドライバーを再インストール・アップデートしてください。

参考:富士通Q&A – [Windows 10] パソコンの動作が遅くなりました。 – FMVサポート : 富士通パソコン

ウイルスやマルウェアの検出

ウイルスやマルウェアに感染している場合、それらが原因でPCの動作が遅くなる場合があります。

感染しているかチェックするために、インストールしているソフトを起動して、感染していないか確認してください。

なお確認方法はソフトによって違うため、使用しているソフトの公式サイトを確認してください。

参考:PCの動作が遅い<Windows 10>|サポート|dynabook(ダイナブック公式)

再起動して必要なアプリのみ開く

多数のアプリを開いているとパソコンが重くなるため、再起動して必要なアプリだけを開きましょう。

パソコンの再起動手順は以下のとおりです。

- 「スタート」ボタンをクリックし、「電源」クリック

- 「再起動」をクリック

- 必要なアプリだけを開きましょう。

参考:Windows で PC のパフォーマンスを向上させるためのヒント

高速化ツール「ReadyBoost」を使う

ReadyBoostを使えば、大幅な高速化が期待できます。

しかし、使用条件として空き領域が500MB以上かつデータ転送速度の高いUSBフラッシュドライブ、もしくはメモリカードが必須です。

ReadyBoostの使用手順は以下のとおりです。

- PCのUSBポートにUSBフラッシュドライブを挿入

- タスクバーから「エクスプローラー」をクリック

- USBフラッシュドライブ、(SDカードを使用している方はSDカード)を右クリックして「プロパティ」をクリック

- 「ReadyBoost」タブをクリックし、「このデバイスを使用する」をクリック

- Windowsにより、メモリの最適化に使う空き領域がわかったら、「OK」を選び領域を確保でき、ReadyBoostが使えるようになります。

参考:Windows で PC のパフォーマンスを向上させるためのヒント

不要なスタートアッププログラムの無効

PCの電源をオンにするといくつかのプログラムが自動的に起動して、バックグラウンドで実行されることがあります。

これはスタートアッププログラムによるもので、パソコン起動時に自動的に起動しないように設定変更が可能です。

自動的に起動しているプログラムは、タスクバーの一番右にある通知領域のプログラムアイコンで調べられます。

通知領域をチェックして、自動的に起動する必要のないプログラムを見つけましょう。

この際、必ず「隠れているインジケーターを表示します」を選んで見逃さないようにしてください。

不要なスタートアッププログラムを無効にする手順は以下のとおりです。

- 「スタート」ボタンをクリックし「設定」をクリック

- 「アプリ」からスタートアップをクリック

- 「スタートアップ アプリにて」自動的に起動しないようにするプログラムを見つける

- プログラムを見つけたら「オフ」に設定

もし対処をしても直らなかった場合は、買い替えの検討をしよう

Windows10が重い理由はシステムの設定やウイルスが原因と考えられますが、ほとんどはメモリ不足だったり使用用途のスペックを満たしていなかったりと、パソコンの「スペック」が原因です。

スペックが原因であれば、新しいパソコンへと買い換えるのがおすすめです。

パソコンのアプリは年々新しいものが出てきて、必要となるスペックも高くなるため、パソコンのスペックに限界を感じたら買い替えをしましょう。

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。

パソコンを買い替えたけどデータ移行の方法がわからない

Windows10にデータ移行する方法は?

など、パソコンを買い替えた際に、悩んでしまうのがデータ移行です。

パソコンのデータ移行は、時間がかかり大変な作業ですが、手順通りに進めれば失敗することもありません。

大切なデータを新しいパソコンにしっかりと移行するために、手順を確認して進めましょう。

この記事では、パソコン買い替え後のデータ移行について詳しく解説しています。Windows10のデータ移行の方法や外付けHDDを使った方法などのやり方に合わせて解説していますので、ぜひ参考にしてください。

【この記事でわかること】

- 外付けHDDやSSD、オンラインストレージを利用したデータ移行方法

- Windows10のデータ移行方法

- 家電量販店のデータ移行サービス

- パソコンの初期設定の方法

- データ移行の注意点

データ移行する前にやること

まずは、データ移行前に古いパソコンで準備しておくべきことを紹介します。

あらかじめ準備することでデータ移行がスムーズになりますので、しっかりと準備しましょう。

移行したいデータの整理、バックアップ

古いパソコンのデータを整理してバックアップを取ります。

移行するデータはできるだけ少ない方が、データ移行にかかる時間を短縮できます。不要なデータを削除する、保存するデータは外付けHDDに移行するなどして、できるだけパソコン内のデータをスッキリさせましょう。

パソコンを買い替えた場合に移行するデータの例

- ワードやエクセルで作成したファイル

- 写真や動画のデータ

- 電子メールの送受信メール、アドレス帳、アカウント設定

- インターネット設定やお気に入りに登録した情報

- Windowsの設定

- アプリの設定とデータ

以上のようなデータを新しいパソコンに移行します。

パソコンを丸ごと引越しする場合は忘れることは少ないですが、手動でデータ移行する場合は、移行し忘れないようにデータを事前にまとめておきましょう。

データ移行後は、必要なデータがそろっていることを確認してから、古いパソコンのデータ消去をしましょう。

古いパソコンのデータ整理は、引越し前の荷造りのようなものです。きれいにまとめておくと、引越し後の整理も簡単です。

データ整理が完了したら外付けHDDやオンラインストレージサービスを利用して、データのバックアップを取りましょう。

ログイン情報の確認

アプリの設定やWebサイトの設定が移行できなかった場合に備えて、各種ログイン情報を一覧表にまとめておきましょう。

ログインIDやパスワードなどをパソコンの記憶機能を使いログインしていた場合は、新しいパソコンでログインできなくて困る場合もあります。

確認しておいた方がいいパスワードの例

- ネットバンキングの口座番号やパスワード

- Amazonや楽天市場などのネットショッピングのパスワード

- Yahoo!やGoogleのアカウント

- マイクロソフトアカウント

- インターネットプロバイダの契約パスワード

必要なログイン情報を一覧表にまとめておくと、ログインしなおす必要がある場合でもすぐに確認できます。

メールアカウントの移行

Outlookのメールデータを移行したい場合は、エクスポート作業とインポート作業が必要です。

Outlookのメールデータをエクスポートする方法

- Outlookの「ファイル」メニューを開く

- 「開く」、「エクスポート」を選択

- 「インポート/エクスポート」を選択

- 「ファイルにエクスポート」を選択し「次へ」

- ファイル形式を「Outlookデータファイル(pst)」を選択

- USBなどにファイル名を付けてメールデータを保存(サブフォルダーを含むにチェックがあることを確認)

これで、メールアカウントのエクスポートは完了です。データが大きい場合は、エクスポートに時間がかかるため、しばらく待ちましょう。

新しいパソコンにOutlookをインストール後に、Outlookにデータをインポートします。

Outlookのメールデータをインポートする方法

- Outlookの「ファイル」メニューを開く

- 「開く」、「エクスポート」を選択

- 「インポート/エクスポート」を選択

- 「他のプログラムまたはファイルからインポート」を選択

- 「Outlook データ ファイル (.pst)」を選択し「次へ」

- 「インポートするフォルダーの選択」でUSBに保存したフォルダーを選択

- 「サブフォルダーを含む」にチェックがついていることを確認し完了をクリック

以上で、Outlookのメールデータや連絡先を新しいパソコンに引き継ぎできます。

メールデータを保存するのは、USBのほかに外付けHDDやクラウドストレージでも可能。

メールで送信する方法もありますが、データ容量が大きいとデータを添付できない可能性があるため注意しましょう。

Yahoo!メールやGメールなどのインターネット上のブラウザメールを利用している場合は、データ移行の必要はありません。新しいパソコンでログインすれば、古いパソコンと同じ環境でメールを使用できるようになります。

参考:Microsoftサポート Outlook から連絡先をエクスポートする

有料ソフトの確認

有料ソフトを古いパソコンにインストールしている場合は、移行方法をメーカーのホームページで確認しましょう。

通常パソコンを買い替えても有料ソフトを買い直す必要はなく、ライセンスを移行することで新しいパソコンでも使えるようになります。

有料ソフトの引越し方法は、古いパソコンでライセンス認証を解除しソフトをアンインストール。新しいパソコンにインストールして、ライセンスキー(またはシリアルキー)を入力します。

たとえば、WordやExcelが使えるソフト「Microsoft Office」は、古いパソコンからアンインストールして、新しいパソコンでライセンス認証することで新しいパソコンで使用できるようになります。ただし移行できるのはパッケージ版Officeのみ。パソコンに添付されているOfficeは移行できません。

ライセンス移行はソフトによって方法が異なりますので、必ずメーカーのホームページで移行方法を確認しましょう。

データ移行の注意点

移行するデータ容量によっては時間がかかることがあるデータ移行。

そのため時間に余裕をもって、充電に気を付けながら実行しましょう。ここでは、注意点をくわしく紹介します。

データ移行は時間に余裕を持って行う

データ移行にかかる時間は移行するデータ容量やパソコンのスペックによって異なり、数分で終わることもあれば、数時間~半日以上時間がかかる場合もあります。

パソコンから離れてしまうと、移行に失敗したときにすぐに対処できません。データ移行中はできるだけパソコンのそばから離れないように、時間に余裕を持って行いましょう。

ノートパソコンでデータ移行する場合は電源コードをつなぐ

ノートパソコンのデータ移行は、電源コードをつないでから実行しましょう。前述した通り、パソコンのデータ移行には時間がかかります。データ移行中にパソコンがバッテリー切れになってしまうと、データ移行に失敗する可能性もあります。

ノートパソコンの場合は、データ移行の途中で充電がなくならないように電源を接続してからデータ移行を行いましょう。

パソコン買い替え後のデータ移行方法

パソコンのデータ移行方法は次のような種類があります。

- 外部メディアを使う

- クラウドサービスを使う

- OS搭載の機能を使う

- 引越しソフトを使う

- USBリンクケーブルを使う

パソコンのデータ移行は、古いパソコンからデータを取り出し、一時的にデータを保管して、保管したデータを新しいパソコンに移行する方法が基本です。一時的なデータの保管場所が外部メディアやクラウドサービスです。

この方法で移行できるのは、パソコン内のファイルや写真、動画などです。ブラウザの「お気に入り」やログイン情報、アプリの設定などの、パソコンの設定は引き継ぎできません。

USBリンクケーブルでは、コピー&ペーストなどでファイルを移行できるため手軽ですが、この方法でも移行できるのはファイルのみです。

OS搭載の機能や引越しソフトでは、パソコン丸ごとバックアップも可能です。インストールしたアプリなども丸ごと移行できるため、データ移行し忘れもほぼありません。

ここでは、それぞれの方法をくわしく紹介します。

外部メディアを使用する方法

まずはバックアップしたデータを外部メディアに保存して移行する方法を紹介します。

外付けハードディスクドライブやUSBメモリ、CDやDVDなどの外部メディアを利用して手動でデータを移行します。

データをコピーして新しいパソコンに移行するだけで完了するため、手軽にできることがメリット。しかし、パソコンにダウンロードしているアプリは移行できないため、新しいパソコンにダウンロードし直す必要があります。パソコンのデータを丸ごと移行できない点に注意しましょう。

外部メディアへのデータ移行方法

- 古いパソコンに外部メディアを接続

- 移行したいデータをコピー

- 新しいパソコンに外部メディアを接続

- 内部ストレージにデータをコピー

これでパソコン内のデータ移行は完了です。

使用する外部メディアは、移行するデータ容量によって異なります。

USBメモリー

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 費用が安い | ・長期保存に向かない ・容量が小さい |

移行するデータ容量が、128GB以内のデータを移行する場合に利用できます。

パソコンのデータ移行にも使用できますが、USBメモリーはデータを一時的に保存するための媒体で、耐久性が低く長期保存には向きません。

また保存したデータの読み込みや書き出しに、時間がかかることもデメリットです。USBメモリーは費用が安いことがメリットですが、できるだけHDDやSSDの利用がおすすめです。

外付けHDD・SSD

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 大容量 | 費用が高額 |

移行するデータ容量が100GB以上の場合は、HDDやSSDを利用しましょう。USBやDVDなどのメディアと比べて保存できる容量が大きいことが一番のメリットです。

SSDはデータの読み込みや書き出しのスピードも速いため、データ移行にかかる時間も短縮できます。USBよりも費用が高額の傾向があります。

光学ディスク

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・持ち運びしやすい ・長期保存に向いている | データの書き込みに時間がかかる |

CD、DVD、Blu-rayなどの光学ディスクを利用してデータ移行できます。

音楽CDや映像DVDなどでなじみが深い方も多く、持ち運びしやすいことがメリットです。単価が非常に安く、長期保存にも向いています。

音声や映像など容量の大きいデータ書き込みに時間がかかることがデメリットです。パソコンにCDドライブやDVDドライブがついていない場合は、外付けのCD/DVDドライブを購入する必要もあります。

オンラインストレージを使用する方法

オンラインストレージは、ネットワーク上のサーバーにデータを保存できます。

古いパソコンからオンラインストレージへデータをアップロードして、新しいパソコンにダウンロードするだけでデータ移行が完了します。オンライン上のデータのため、どの端末からでもログインすればデータにアクセスできることがメリットです。

オンラインストレージはアップロードが遅く、容量が大きいデータの移行には時間がかかる可能性があります。オンライン上にデータを保存するため、データ漏洩や破損などのリスクもあります。容量が大きいデータや重要なデータの移行には向いていません。

主なオンラインストレージは次のようなものがあります。無料で使える容量は少ないため、パソコンのデータ移行で使用する場合は有料プランを選ぶのがおすすめです。

- iCloud

- OneDrive

- GoogleDrive

- DropBox

それぞれ、特徴は次の通りです。

iCloud

iPhoneやMacなどのApple製品のユーザーのためのオンラインストレージサービス。AppleIDがあればアクセスできて、無料で5GBの容量を使用可能です。Windows用のiCloudを利用すれば、Windowsのパソコンでもデータ共有ができます。

容量の追加は、50GB月額130円、200GB月額400円、2TBで月額1,300円です。

OneDrive

OneDriveは、Microsoftが提供するオンラインストレージサービスです。Windows標準のサービスのため、パソコンのエクスプローラーからファイルの操作ができることがメリットです。

無料で使用できる容量は5GBまでですが、OSのサブスクサービスの「Office365」を契約すると無料で1TBまで利用できるようになります。Windowsのパソコンを利用している場合は、おすすめのサービスです。

GoogleDrive

Googleが無料で提供するオンラインストレージです。Googleアカウントがあれば、誰でも使用可能で、無料で15GBまで利用できます。

個人用の有料版はGoogleOne。100GB月額250円、200GB月額380円、2TB月額1300円などのプランがあります。

DropBox

無料でも利用できるオンラインストレージサービスです。

無料プランは2GBと利用できる容量が少ないことがデメリットですが、有料プランへのアップグレードも可能で、「Plus」プランの場合月額1,250円で2TBのストレージ容量を使用可能です。

参考:Apple iCloud

参考:Google Drive

OS搭載の機能を使用する方法

WindowsやMacには、データを移行できる機能が搭載されています。OSの機能を使えば、アカウントやメール、ブラウザのお気に入りなどを丸ごとバックアップできるため、古いパソコンと同じ環境を復元できます。

バックアップと復元(Windows10・Windows7)

Windows10、Windows7を利用していて、今後もWindowsを利用する場合に利用できます。

バックアップと復元を利用したデータ移行

- 古いパソコンの「スタート」から「Windowsシステムツール」をクリック

- コントロールパネルの「システムとセキュリティ」をクリック

- 「バックアップと復元」を選択し「システムイメージの作成」をクリック

- 外付けHDDなどにデータを保存

- 新しいパソコンに外付けHDDを接続

- コントロールパネルの「システムとセキュリティ」をクリック

- 「バックアップからファイルを復元」で新しいパソコンにデータ移行

参考:SONY [Windows 10] システムイメージをバックアップする方法

Windows転送ツール(Windows8・Windows7)

Windows10には搭載されていませんが、Windows8、Windows7では、転送ツールを使いデータを移行できます。

Windows転送ツールでのデータ移行方法

【古いパソコン】

- 「コントロールパネル」をクリック

- 「システムとセキュリティ」をクリック

- 「バックアップの作成」をクリック

- 「バックアップと復元」の「Windows転送ツール」をクリック

- 「Windows転送ツールへようこそ」が表示されるので「次へ」をクリック

- 「 外付けハード ディスクまたは USB フラッシュ ドライブ」を選択

- 「これは今までのコンピューターです」をクリック

- 転送する項目を選択し 「次へ」をクリック

- バックアップデータを保護する場合は 「パスワード 」を入力

- データの保存場所を指定して「保存」

- 「転送のためのファイルと設定が保存されました。」と表示されたら「次へ」をクリック

- 「このコンピューター上での Windows 転送ツールの処理は完了しました。」と表示されたら「閉じる 」をクリックして完了

【新しいパソコン】

- 「アプリ」から「Windows転送ツール」をクリック

- 「次へ」をクリック

- 「 Window 転送ツールで、既に他の PC からのファイルを保存済みですか? 」 と表示されたらデータを保存した外部メモリ を挿入し「はい」をクリック

- 転送元のパソコンで保存した 「Windows 転送ツール – 今までのコンピュータの項目」ファイルをクリックし「開く」をクリック

- 「設定を転送できません」と表示されるので「OK」をクリック

- 「転送する項目」にチェックが入っていることを確認し「転送」をクリック

- 「この PC に項目を転送します」と表示されたら転送が完了するまでしばらく待つ

- 「ファイルが転送されました。」と表示されたら「 閉じる」をクリックして完了

Macのデータ移行

Macのデータ移行は、Appleが提供する「移行アシスタント」を利用してデータ移行できます。

- 2台のMacをケーブルで接続

- 新しいパソコンで「アプリケーション」をクリック

- 「ユーティリティ」をクリックし「移行アシスタント」を開き「続ける」をクリック

- ユーザー名とパスワードを入力後、「別のMacへ」を選択

- 古いパソコンで「移行アシスタント」を開き、ユーザー名とパスワードを入力

- 「Mac、Time Machineバックアップ、または起動ディスク」をクリックして「続ける」をクリック

- 新しいパソコンで「このMacに情報を転送」の表示を確認し「続ける」をクリック

- 新旧両方のパソコンでセキュリティコードを確認した後に「続ける」をクリック

- 移行したいデータを選択したら「続ける」をクリック

引越しソフトを使用する方法

引越しソフトは、複数のメーカーから発売されています。無料のものはほとんどないため、有料のものを購入する必要があります。

ワンクリックで丸ごと引越しできるなど、簡単に移行できることがメリットです。

ただし、移行できるデータはソフトによって異なります。ファイルなどのデータのみ移行できるもの、インストール済みアプリや個人設定の移行までできるものなどがあるため、引越しソフトを選ぶ際には移行できるデータを確認してから購入しましょう。

引越し用のフリーソフトに関しては、こちらの記事でもくわしく紹介しています。

USBリンクケーブルを使用する方法

2台のパソコンをUSBリンクケーブルで接続すると、データ移行できます。マウスやキーボードが共有できるようになり、必要なデータをドラッグ&ドロップやコピー&ペーストで移動できます。

パソコンをつなぐだけで、データ移行の作業が簡単に素早く行うことができるため、直感的に作業したい方にはおすすめです。

家電量販店のデータ移行サービス

自分では、データ移行が難しいという方もいるのではないでしょうか。身近にある家電量販店でもデータ移行の取り扱いがある店舗があります。

家電量販店であれば、店舗数も多くパソコンを持ち込みやすいこともメリットです。

ここでは、データ移行サービスがある家電量販店と費用を紹介します。

ヤマダデンキ

ヤマダデンキでは、「パソコン設定サポート」でデータ移行が可能です。パソコンの購入時、購入後、他店で購入したパソコンでもサービスを受けられます。

データ移行の種類と料金(税込)

| 起動しないパソコン※別途、HD診断老料がかかります。 | 起動するパソコン | |

|---|---|---|

| 100MB未満 | 安心会員価格:8,800円一般価格:11,000円 | 安心会員価格:2,640円一般価格:3,300円 |

| 1GB未満 | 安心会員価格:17,600円一般価格:22,000円 | - |

| 100GB未満 | 安心会員価格:30,800円一般価格:38,500円 | 安心会員価格:8,800円一般価格:11,000円 |

| 100GB以降1GB追加 | 安心会員価格:88円一般価格:110円 | - |

| 100GB以上 | - | 安心会員価格:26,400円一般価格:33,000円 |

| データまるごとお引越し | 不可 | 安心会員価格:12,980円一般価格:15,950円 |

ヤマダデンキのデータ移行の特徴

- 他店で購入したパソコンも対象

- 「安心会員価格」はパソコン、デジタル商品のサポートが2割引きになるなどのサービスで年会費4,015円。

- 起動しないパソコンも対象

- OSを含めたデータをすべて移行できる「データまるごとお引越し」に対応

ヤマダ電機のパソコン処分について解説!メリットや必要な手順を紹介>>

ビックカメラ

ビックカメラでは、「パソコン丸ごとデータ移行サービス」でパソコンのデータを丸ごと移行可能です。

古いOSや起動しないOSからのデータ移行も可能なため、パソコンが故障して自分でデータ移行ができない場合などにおすすめです。

パソコンの状態やデータの種類によってはデータ移行できない可能性もあります。詳細は店頭の販売員に尋ねましょう。

パソコンまるごとデータ移行サービスの料金(税込)

| 容量 | 料金 |

|---|---|

| 100GB | 18,000円 |

| 250GB | 27,000円 |

| 500GB | 38,000円 |

| 1TB | 49,000円 |

| 1TB以降500GBごと | 5,500円 |

ビックカメラのデータ移行の特徴

- 大容量に対応

- 故障したパソコンからのデータ移行にも対応

- パソコン内のデータを丸ごと移行できる

ビックカメラでのパソコン処分方法について解説!メリットや注意点も紹介>>

ジョーシン

ジョーシンでは、パソコンの設定に困った場合の訪問サポートで2GBまでのデータを移行可能です。

2GB以上のデータがある場合は、追加オプションでデータ移行を選びましょう。データを取り出すパソコンは起動できるものに限ります。また、データ移行先のメディアを用意する必要もあります。自宅まで訪問してもらえるので、忙しくて店舗に行く暇がない方におすすめです。

基本出張料 5,000円(税込)

| 容量 | 料金 |

|---|---|

| 2GBごと | 3,000円 |

ジョーシンのデータ移行の特徴

- 自宅まで訪問してくれる

- 初期設定も同時に申し込みできる

- パソコンの操作説明も受けられる

- データを保存する外部メディアを用意する必要がある

ジョーシンのパソコン処分方法を紹介!利用メリットから処分対象外のパソコンを解説>>

ノジマ

ノジマでは、店舗や自宅への訪問によりデータ移行が可能です。データ移行には時間がかかる場合もあるため、できるだけ余裕を持って店舗へ行きましょう。

データによっては移行できないものもあるため、あらかじめ確認しましょう。

データ移行やバックアップは18,150円~です。

ノジマのデータ移行の特徴

- 自宅に訪問、店舗でもサポートどちらにも対応

- 初期設定や操作説明も受けられる

- パソコン購入時に申込み可能

参考:ノジマ データ移行など、スマホやパソコンの設定は行っていますか?

エディオン

エディオンでは、各種施工サービスにおいてデータ移行が可能です。最寄りのエディオン店舗で問い合わせや申し込みをしましょう。

パソコンサポート(税込)

| サービス内容 | 料金 |

|---|---|

| パソコン環境・データ移行(8GBまで) | 5,500円 |

| パソコン環境・データ移行(追加8GB毎に) | 2,750円 |

| 出張費 | 3,190円 |

エディオンのデータ移行の特徴

- 8GBまでのデータ移行の費用が安い

- 出張にも対応

- 初期設定も対応可能

参考:エディオン 施工サービス

エディオンでのパソコン無料処分について解説!メリットや必要な手順を紹介>>

メーカーのデータ移行サービス・機能

メーカー別パソコンのデータ移行方法の関連記事

パソコン買い替え後の初期設定の方法

パソコンを買い替えたら、まずは初期設定をして使える状態にしましょう。初期設定には時間がかかる場合もあるため、時間に余裕を持って行いましょう。

初期設定の方法を順番に紹介します。

パソコンのセットアップ

まずは、新しいパソコンのセットアップを行います。

電源を入れて、画面の指示に従いセットアップしていきます。セットアップ中にインターネット接続を求められるので、WiFi一覧から選択してセキュリティキーを入力します。有線の場合はLANケーブルが繋がっていることを確認しましょう。

マイクロソフトアカウントを持っている場合は、アカウントを入力し、持っていない場合は作成しましょう。

PINやパスワードを設定し、おすすめ設定やセキュリティ対策を設定します。「ようこそ」の文字が表示され、Windows10のロック画面が表示されます。

パスワードを入力してデスクトップ画面が表示されたらセットアップの完了です。

周辺機器との接続を確認

古いパソコンで使用していたプリンターやデジカメなどの周辺機器を再度利用する場合には、ソフトウェアやドライバの再インストールが必要です。

ソフトウエアをインストール

買い替えたばかりの新しいパソコンには、ソフトウェアがインストールされていません。必要なソフトをインストールしましょう。

ライセンスが必要なソフトは、古いパソコンからのアンインストールが必要な場合もあります。事前に確認して、必要な場合はアンインストールしておきましょう。

セキュリティの設定

新しいパソコンでは、できるだけ早くセキュリティ対策をしておくことをおすすめします。

Windows10であれば、標準で「Windows Defender」がインストールされているため、この機能を利用しましょう。

Windows Defenderの設定方法

- スタートボタンから設定

- 「更新とセキュリティ」をクリック

- Windows Defenderの操作画面を開く

- リアルタイム保護をオンにする

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。

ハードディスクはパソコンの中でデータを保存する大切なパーツ。

ハードディスクの寿命が近づくと、異音がする、パソコンの動作が重くなる、データ破損するなどの症状が起こるようになります。

そのまま使用し続けると最悪の場合、データが消失し復旧できなくなる可能性も。大切なデータを失わないためにも、ハードディスクの寿命や前兆を知り、完全に寿命が来る前に対策しましょう。

この記事では、ハードディスクの寿命について解説します。寿命の前兆や診断方法、寿命を延ばす方法なども合わせて紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

【この記事でわかること】

- ハードディスクの寿命は3~4年

- ハードディスクの寿命の前兆は異音やデータの破損など

- S.M.A.R.T.情報やフリーソフト「CrystalDiskInfo」で寿命を診断できる

- ハードディスクの寿命を延ばすためには適度な温度調整と最適なメンテナンス

- ハードディスクの寿命が来る前にデータ移行がおすすめ

ハードディスクの寿命

ハードディスクは、写真や動画などのデータを保存する大容量記憶領域のことで、パソコン以外でも、家電のHDDレコーダーや、ゲーム機、外付けハードディスクなどに幅広く利用されています。

ハードディスクの寿命は3~4年と言われています。

時間にすると、26,000時間~35,000時間。24時間使い続けると3~4年で寿命が来る計算になります。

ハードディスクの寿命はパソコンの使い方にも左右され、2~3日に1回2~3時間程度使う程度であれば、10年程度持つ場合もあります。

ただし、ハードディスクは購入から3年過ぎたら故障が増加します。ハードディスクの故障率は、購入から1年以内の初期故障発生率が高く、その後急速に低下し一定になります。購入から3年経過すると徐々に故障率は増加し、10年を超えると急激に増加します。

このハードディスクの故障率の変化の様子をグラフで表すと、バスタブのような形になることから「バスタブ曲線」と呼ばれています。

バスタブ曲線の初期故障の時期が過ぎると1~3年程度故障のリスクが減り、購入から3年経過すると故障率が上がることからハードディスクの寿命は3年と言われているのです。

ハードディスクは消耗品です。一度寿命を迎えてしまうと保存したデータが消失し、復旧できない可能性もあります。突然寿命を迎える前に、データ移行や修理に出すことが重要です。

HDD(ハードディスク)とSSDの違い

パソコンの内蔵ストレージにはHDD(ハードディスク)の他にSSDもあります。違いがわからないという方も多いのではないでしょうか。

かつてはハードディスクの内蔵ストレージは、ハードディスクが主流でしたが、急速にSSDの普及が進んでいます。

まずは、ハードディスクとSSDのメリット・デメリットを簡単に紹介します。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| HDD | ・保存できるデータ容量が大きい ・価格が安い | ・衝撃に弱い ・消費電力が大きい |

| SDD | ・衝撃に強い ・発熱や消費電力が少ない ・処理速度が速い ・静音 ・サイズが小さく軽い | ・容量が少ない ・価格が高い ・突然故障することがある ・データ復旧が難しい |

HDDよりもSSDの方が耐用年数が長いと言われていますが、使用環境によって実際の寿命は異なります。次に、HDDとSSDの寿命の違いも見てみましょう。

どっちを選ぶ?HDDとSSDの違い!寿命や速度を徹底比較>>

HDDの寿命は3年

HDDの寿命は3年です。

HDDはデータを記録する際には、円盤状の部品が高速回転しデータを読み書きします。回転速度には限度があるため、処理速度がSSDよりも劣り、経年劣化によってモーター音が増え、耐久性も悪くなります。

SSDの寿命は5~10年

SSDはHDDと比較すると耐用年数が長く、寿命は5~10年と言われています。

HDDと比べると駆動部分が少なく、電流信号によってデータを読み書きするため、処理速度が速く、耐久性、静音性にすぐれています。

処理速度が速く、耐久性や静音性に優れていることから現在のパソコンではSSDを使っているものが主流になっています。

SSDの寿命に関しては、こちらの記事でも詳しく紹介しています。

【SSDの寿命は5年】故障前のSSDの症状や延命方法を徹底解説>>

ハードディスクに寿命が来る前兆

ハードディスクが故障したり、寿命が近づいたりすると、パソコンにはいくつかの前兆が現れます。

パソコンから異音がしたり、頻繁にフリーズする、データ破損の頻度が増えるなどいつもと違う症状が増えたら、ハードディスクの寿命が近いのかもしれません。

突然ハードディスクの寿命が来ると、最悪の場合データの復旧は不可能になります。ここで紹介する症状が現れたら、早めにハードディスクの修理や買い替えを検討し、データ移行を準備しましょう。

異音がする

ハードディスクの場合、データ読み込み時に回転する際にヘッドやディスクが劣化することにより、異音がするようになります。

異音の種類は次のような音です。

- チリチリ

- カリカリ

- ガガガガ

- ガリッ

- カンカン

このような音がハードディスクから聞こえるのは、異常のサインです。

異音がするのは、非常に良くない状況でそのまま使い続けると、ハードディスクが傷つき完全に故障して起動しなくなる可能性もあります。こまめにデータのバックアップを取り早めに修理に出しましょう。

においや発熱

パソコン内部から焦げ臭いにおいがする、パソコンが異常に熱いのも要注意です。

においや発熱は、ハードディスクだけでなくパソコン内の他のパーツの不具合の可能性もあります。パソコン内部に問題があることは確かなので、パソコンを修理に出す、買い替えるなどを検討しましょう。

パソコンが熱い原因は?音がうるさい時や起動しない時の対処法を解説>>

データの読み書きが遅い、動作が遅い

異音やにおい、発熱とともによくある症状が、データの読み書きなどパソコンの動作が遅くなることです。

パソコンの起動に異常に時間がかかる、データの保存にいつもよりも時間がかかる、ファイルがなかなか開かないなどの症状が現れたら、寿命が近い証拠です。

パソコンが重い原因に関しては、こちらの記事でも詳しく紹介しています。

データ破損の頻度が増える

データを読み込もうとすると破損して開けない、パソコン内の別のストレージに移行しようとするとエラーが出て移行できないなど、データ破損が増えた場合もハードディスクの寿命の可能性があります。

ファイル名やフォルダ名の文字化け

パソコンは正常に使用できているのに、データのフォルダ名やファイル名が文字化けして開けない状態になることがあります。

文字化けの原因は、ディレクトリの破損の可能性があります。ディレクトリが破損すると、パソコン内のどこにデータが保存されているのかわからなくなるため、データにアクセスできず、ファイルを開けなくなります。

これらの症状はハードディスクの寿命が近い状況です。バックアップが取れるものは取り、データ移行を進めましょう。

ディレクトリの破損の場合は、データそのものが破損しているわけではないためデータ復旧も可能です。

ハードディスクのフォーマットを促される

ハードディスクのフォーマットとは、パソコンで使用できるように初期化することです。

いつも通りに使用しているパソコンでフォーマットを促されたら、保存しているデータにアクセスできない可能性があります。

これはフォーマットエラーと呼ばれ、ハードディスクが寿命を迎え故障しているためにパソコンが読み取れなくなっている可能性があります。

頻繁にフリーズする

ハードディスクが寿命を迎えると、データの読み込み速度が遅くなる、アプリケーションの立ち上げに時間がかかるなど、パソコンの動きが遅くなります。

そのまま使用を続けると、頻繁にフリーズを繰り返すようになり、やがてパソコンが起動しなくなります。

ただし、パソコンがフリーズする原因は、ハードディスクの寿命だけではありません。他のパーツの故障も考えられるため、合わせて検証しましょう。

パソコンのフリーズに関する記事は、こちらでも詳しく紹介しています。

パソコンが頻繁にフリーズする原因と対処法!強制終了の方法も解説>>

ハードディスクによっては故障の予兆サービスがあるものも

パソコンが不調になると原因はハードディスクだけではなく、他のパーツの故障も考えられます。

ハードディスクの寿命を自分では判断できない場合、使っているハードディスクによっては故障を知らせてくれるサービスが使えることもあります。

たとえば、ハードディスクメーカーのバッファローでは「見守り合図」という故障予兆サービスを無料で利用できます。

パソコン内のスマート情報をクラウドに蓄積しパソコンの健康状態を把握し、異常を感知するとすぐにメールで通知されます。

バッファローの対象製品を利用していれば誰でも利用できるため、不安な場合は利用するのも1つです。

ハードディスクの寿命を診断する方法

大切なデータを失わないためにも、ハードディスクの状態を常に確認しておくことも重要です。

ここでは、ハードディスクの寿命を診断する方法を紹介します。

S.M.A.R.T.(スマート)情報を確認

S.M.A.R.T.情報とは、パソコンに内蔵された自己診断機能でハードディスクの障害に関する情報をまとめたものです。

2008年以降に製造されたHDDやSSDにはほとんど備わっている機能で、完全にハードディスクの寿命を診断できるものではありませんが、寿命の目安を知ることは可能です。

ただし、S.M.A.R.T.情報はWindows標準ツールでは確認できません。そのため、フリーソフト「CrystalDiskInfo」を使用してS.M.A.R.T.情報を確認します。

フリーソフトで診断

ハードディスクの健康状態を診断できる「CrystalDiskInfo」を使用すると、健康状態から寿命を診断可能。「CrystalDiskInfo」でハードディスクのS.M.A.R.T.情報にアクセスし、情報を確認できます。

フリーソフトをインストールし、チェックするをクリックするだけでハードディスクの寿命をあっという間に診断。非常に簡単に診断できるため、とりあえずハードディスクの寿命を診断してみたいという方にもおすすめです。

「CrystalDiskInfo」の使い方

- 公式サイトから「CrystalDiskInfo」をダウンロード

- インストールする

- 「CrystalDiskInfo」のアイコンがデスクトップに表示されるのでダブルクリックして起動

- パソコンの状態が表示される

パソコンの状態に表示されるのは、健康状態・温度・回転数・使用時間など。この状態を確認することで、ハードディスクの寿命をある程度予測できます。

健康状態は次の3つで表示されます。

| 状態 | 内容 |

|---|---|

| 青(正常) | 問題ありません。 |

| 黄(注意) | 寿命が近い可能性があります。 |

| 赤(異常) | すでに寿命を迎えている可能性が高いです。すぐにデータ移行や交換をしましょう。 |

| 不明 | 健康状態を診断するためのデータが取得できません。 |

ハードディスクの健康状態が黄色や赤の場合は、こまめにデータ保存して、早めに修理や交換を検討しましょう。

青の場合でもハードディスクは突然寿命を迎える可能性もあります。また、使用時間が100,000時間を超えていたら要注意。こまめにバックアップを取るのを忘れないようにしましょう。

Windowsのチェックディスク「CHKDSK」を使用する

Windowsには、S.M.A.R.T.情報だけでなく、ハードディスクの問題をチェックする「CHKDSK」と呼ばれるツールもあります。

「CHKDSK」は指定されたドライブの、ファイルシステムのエラーや不良セクタをチェックし修復するためのツールです。

コマンドラインから「chkdsk」と入力して起動する、もしくはデスクトップ画面からチェックしたいドライブ上で右クリックしてプロパティを開き「ツール」タブの「エラーチェック」からも使用可能です。

ただし、「CHKDSK」の実行はハードディスクに大きな負荷がかかります。万が一破損しているハードディスクで実行すると、症状が悪化するリスクもあるため注意しましょう。

ハードディスクの寿命を縮める原因

ハードディスクの寿命やパソコンの使用状況や環境によって左右されます。

ハードディスクの寿命を縮める主な原因は次のようなものがあります。

- 高温

- 振動

- 空き容量が少ない

- パソコン内のホコリ

ハードディスクは熱に弱く、あまりにも高温になると寿命が縮みます。振動に非常に弱く、パソコン内のファンによるわずかな振動でも寿命に影響します。

また、ハードディスクは上書き保存ができないため、空き容量が少ないと同じ場所に何度もデータが書き込まれるため部分的に劣化が進む場合も。

パソコン内のホコリはファンの効果が発揮できず、ハードディスクの温度が上がる原因となります。

つまり、これらの原因をうまく避ければ、ハードディスクの寿命を延ばせる可能性があります。次からは、ハードディスクの寿命を延ばすための方法を紹介していきます。

ハードディスクの寿命を延ばす方法

ハードディスクの寿命を延ばすためには、温度や掃除などの環境整備とデータ整理などの内部整備があります。

温度と湿度に気を付ける

ハードディスクの最適温度は40℃前後です。ハードディスクの温度が20℃上がり60℃になると、寿命は1/5になるとも言われています。

室内の温度が30℃程度の場合は、ハードディスクは60℃近くなると言われています。また直射日光が当たる窓際もパソコンが高温になる原因に。

高温になりそうな場合は、パソコンの冷却装置を強化するなどの対策がおすすめ。また冷却効果を上げるために、ファンの周りの掃除もおすすめです。

できるだけ室内を、適正温度に保ち、湿度も避け、環境を整えるだけでも、ハードディスクの寿命を延ばすことにかなり有効です。

急に電源コンセントを抜く、強制終了などをしない

いきなり電源コンセントを抜いたり、パソコンの強制終了したりするのはできるだけ避けてください。

パソコンを終了するときは、画面上でのシャットダウンが最適です。外付けHDDの場合は、「USBの安全な取り出し」を通知領域から行いパソコンから取り外しましょう。

頻繁な電源のオンオフも寿命を縮める原因になります。ハードディスクの寿命は起動回数にも関係し、電源のオンオフを繰り返すと、ヘッドとプラッタが接触する回数が増え物理的な劣化が早くなります。

またオンオフを繰り返すことにより、ハードディスク内の空気交換の頻度が増えます。空気交換により、ハードディスク内にホコリが溜まり寿命が縮んでしまいます。

ホコリを掃除する

ハードディスクにはホコリをできるだけ溜めないように、定期的な掃除がおすすめ。

パソコンのホコリはエアダスターで払うのがおすすめです。パソコンの内部にもホコリが溜まりやすいため、定期的に蓋を開けてホコリを掃除機で吸いましょう。

マザーボードやCPUなどの基盤付近は小さなパーツも多く、掃除機で吸い込む恐れもあるため、使わないようにしましょう。

パソコンは精密機械。衝撃に弱いため細心の注意を払って掃除しましょう。

振動をなるべく与えない

ハードディスクは内部構造が複雑でデリケートです。記録ディスクが高速で回転し、データの読み書きのために磁気ヘッドが動いているため、振動に非常に弱く、パソコン内のファンの振動などによっても寿命が縮んでしまいます。

パソコンは安定したデスクや台の上に設置し、振動の少ないファンに変更するなど、できるだけ振動を抑える工夫をすることで寿命を延ばせます。

また、パソコン本体を移動する場合は、動作中の移動を避け、電源を切ってから移動しましょう。ノートパソコンの移動時には、衝撃を吸収するクッション入りのカバーやバッグなどを利用しましょう。

データの整理

長期間パソコンを使用していると、ハードディスク内には不要なデータがどんどん溜まっていきます。不要なデータが溜まるとハードディスクの動作が遅くなり、寿命が縮む原因になります。

ハードディスク内を確認し、不要なデータを削除しましょう。不要なデータをゴミ箱に入れてゴミ箱を完全に空にします。

Windows10には「ストレージセンサー」という機能もあります。不要なファイルを定期的に自動で削除し、ハードディスクの空き容量を増やせるため、設定しておくといいでしょう。

ストレージセンサーの設定方法

- スタートメニューから「設定」をクリック

- 「システム」をクリック

- 「記憶域」をクリックして「ストレージセンサー」をオンにする

ストレージセンサーは、データを整理したいタイミングを設定できます。

選べるタイミングは、「毎日」、「毎週」、「毎月」、「ディスクの空き領域の不足時」から選択可能。一時ファイルの保存期限も「許可しない」、「1日」、「14日間」、「30日」、「60日」から選択できます。

今すぐデータを削除したい場合は、「今すぐクリーンアップ」をクリックすることですぐに不要なデータを削除できます。

定期的にデフラグをする

デフラグとは、断片的なデータを最適化することです。

ハードディスクにデータを読み書きしているうちにデータが連続した領域に収まらなくなり、複数の領域に分断されてしまいます。

データが分断化された状態では、データを読み込むために複数の領域を読み込む必要がありハードディスクの動作が重くなり、寿命が来る原因にもなります。

デフラグは自動で行われることもありますが、デフラグのタイミングでパソコンの電源が入っていないと実行されません。デフラグは次の手順で実行できます。

デフラグの実行方法

- スタートメニューからアプリの一覧を表示

- 「Windowsシステムツール」を選択し、「コントロールパネル」をクリック

- 「システムとセキュリティ」をクリック

- 「管理ツール」を選択し「ドライブのデフラグと最適化」をクリック

- 「デフラグ」したいドライブを選び「最適化」をクリック

デフラグ中はパソコンに負荷をかけないために、他の作業はせず、起動しているプログラムはすべて終了してください。

頻繁にデフラグを行うとハードディスクに負荷がかかり寿命を縮めてしまいます。2ヶ月に1回程度の実行がおすすめです。

定期的にデフラグを行うことでハードディスク内のデータが整理され、ハードディスクの寿命も延びます。

参考:NEC LAVIE公式サイト Windows 10でハードディスクのデフラグ(最適化)を行う方法

寿命が近いハードディスクを使い続けると起こること

寿命の前兆があったとしても、そのまま使い続けてもしばらく使えるのではと思うかもしれません。しかし、ハードディスクの寿命が来てしまうと、取り返しのつかないことになりかねません。

パソコンの動作が遅くなる

ハードディスクの寿命が近づくと、データの読み書きが極端に遅くなります。

ハードディスクはデータを保存することだけでなく、OSの起動やシャットダウンにも関わる重要なパーツ。

寿命が近づくことで起動やシャットダウンも遅くなります。また、開きたいファイルがクラッシュして開けないなど、思うようにパソコン作業ができなくなります。

そのままの状態で使い続けると、パソコンにかかる負荷は非常に大きいものになり、さらなるパソコンの故障に繋がる可能性もあります。

パソコンの動きが遅いと感じたら、パソコンを修理に出す、または買い替えを検討しましょう。

パソコンの買い替え時はいつ?おすすめの購入時期や買い替え前にやること>>

データが消失する

ハードディスクの寿命が来ると、大切なデータを消失する可能性があります。ハードディスクが完全に寿命を迎えると、データを復元させることは難しくなり、専門業者などに依頼することになります。

ハードディスクの寿命の前兆が現れたら、こまめにデータのバックアップを取っておくようにしましょう。

ハードディスクのデータ復旧方法

ハードディスクが論理障害を起こしてデータが消失してしまった場合、フリーソフトによって復旧できることがあります。

ただし、フリーソフトでは物理障害によるハードディスクの故障には対応できません。

その際は、専門のデータ復旧業者を利用するとよいでしょう。

業者による復旧作業はフリーソフトよりも精度が高く、復旧が難しいデータも取り出せるケースがあります。

また、機密情報など重要なデータを復旧させたい場合は、最初から専門業者に依頼するのがおすすめです。

ハードディスクに寿命がきたときの対処方法

ハードディスクの寿命は前触れなく突然起こることもあります。ハードディスクに寿命が来てしまった場合の対処法を紹介します。

データ移行

ハードディスクのデータを移行できそうな場合は、データ移行を行います。完全に故障していない場合は、データを移行できる可能性があります。

データ移行の方法は次の3つ。

- 別のパソコンへデータ移行

- フリーソフトを利用

- データ復旧業者へ依頼

別のパソコンへデータ移行

古いパソコンからハードディスクを取り出し、別のパソコンへUSB変換ケーブルでハードディスクをつなぎ、データを移行します。

デスクトップパソコンは比較的ハードディスクを取り出しやすいのですが、ノートパソコンは配線が複雑で取り出しが難しい可能性があります。

自分で分解するとメーカー保証の対象外となるため、自信がない場合は専門業者へ依頼しましょう。

パソコン買い替え後のデータ移行方法!Windows10や外付けHDDを使った方法を解説>>

データ復旧ソフトを利用

ハードディスクが寿命を迎えていても、パソコンが起動できる場合は、データ復旧ソフトを利用してデータ移行できます。

データ復旧ソフトは、無料のものから有料のものまであります。ただし、ソフトの利用によってハードディスクの状態が悪くなるリスクもあります。

データ復旧業者へ依頼

データの復旧が難しい場合は、専門のデータ復旧業者に依頼も検討しましょう。

ハードディスクは繊細なパーツのため、自分でデータの復旧を試みているうちに状態が悪化する可能性もあります。自分で対応が難しいと感じたら、早めにデータ復旧業者へ依頼しましょう。

ハードディスクを修理、交換する

ハードディスクの寿命が来たら修理や交換を検討しましょう。

注意したいのは、ハードディスクの修理や交換は、ハードディスクを新品に交換する、または初期化して購入時の状態に戻すことが一般的であること。ハードディスク内に保存していたデータは復旧できません。

バックアップがない場合やデータを復旧したい場合は、ハードディスクの修理ではなく、データ復旧を依頼しましょう。

パソコンが使えるようになることを優先する場合は、ハードディスクの修理や交換、パソコン内のデータを優先する場合は、データ復旧を選ぶといいでしょう。

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。

「タブレットって、大体何年くらい使えるんだろう?」

「タブレットをできるだけ長持ちさせるにはどうしたらいいんだろう?」

こんな疑問をお持ちの方も多いと思われます。

適当に使っているとすぐに故障してしまうこともあるタブレットですが、普段の使用方法に気を配ることで、タブレットを長持ちさせることが可能となります。

この記事では、タブレットが寿命を迎えてしまう原因や、長持ちさせるためのコツなどについて具体的に解説していきます。

【この記事でわかること】

- タブレットが寿命を迎える原因

- 寿命の近いタブレットに起こりがちな症状

- タブレットの寿命を延ばす方法

タブレットが寿命を迎える原因

タブレットは総じて高価なものなので可能な限り長く使用したいものですが、何年くらいもつのでしょうか?

ここでは、タブレットの平均寿命や、タブレットが寿命を迎えてしまう原因について解説します。

タブレットの平均寿命は約2~3年

タブレットの平均寿命は約2~3年と言われています。

理由は、一般的な使用頻度の場合は2~3年でバッテリーが寿命を迎えるからです。

多くの場合、タブレットはバッテリーの劣化によって寿命を迎えます。

タブレットの寿命=バッテリーの寿命

タブレットの寿命は、バッテリーの寿命とイコールであると言っても過言ではありません。

「バッテリーが寿命を迎えただけならば、バッテリーだけ交換すればいいのでは?」と考える方も多いと思われますが、タブレットの場合、個人で分解してバッテリー交換することを想定していない作りになっているため、基本的には自分で行うことができません。

バッテリー交換を行うとすれば、メーカーや専門業者に依頼するしかありません。

保証期間内ならばメーカーが無償で交換してくれるというケースもありますが、バッテリー交換はすべて有料、無料保証期間があったとしても条件付き、というメーカーも多いです。

例として、「Apple」と「NEC」のバッテリー保証期間やバッテリー交換費用について掲載します。

【Apple(iPad)】

通常使用によるバッテリー劣化の保証はなく、バッテリー交換には11,880 円の費用が必要。

参考:iPad の修理 – Apple サポート 公式サイト (日本)

【NEC(LAVIE Tabシリーズ)】

保証期間はなく、1個のバッテリー交換で20,900円~28,380円の費用が必要。(機種によって異なる)

参考:NEC LAVIE公式サイト > サービス&サポート > バッテリ交換サービス

また、メーカーではなく専門業者に依頼する場合も、もちろんそれなりの費用がかかります。

いずれにせよ数万円単位の費用がかかってしまうということもあり、初期不良などの一部の例を除けば、バッテリーが寿命を迎えた場合はタブレットを買い替えるという選択肢が一般的です。

タブレットのバッテリー交換は自分でできる?費用についても解説>>

本体の劣化

タブレットが寿命を迎えてしまうのはバッテリーの劣化が原因となることが多いですが、タブレット本体の劣化が原因となる場合もあります。

バッテリー同様、本体内の各パーツもすべて消耗品ですので、「長時間の連続使用」や「湿気やホコリが多い劣悪な環境での使用」といった頻度が多いと、過度に本体へ負荷がかかり、寿命を縮めることになってしまいます。

OSがアップデートできない

OSは定期的にアップデートを行うのが前提ですが、古いタブレットを使用しているとサポート適用外となってしまうことがあります。

目安として、iOSなら4~5年、Androidなら2~3年ほどでOSのアップデートができなくなってしまいます。

アップデートできないOSを使用するのは、安全面に問題があり大変危険です。

セキュリティの強化やバグの修正といったアップデートが適用されず、ウイルス感染や外部からの攻撃に対して脆弱になってしまいます。

また、新機能の実装が行われず、使えなくなるアプリも出てきてしまう可能性があります。

危険性や利便性を考慮すると、OSのアップデートができなくなった時もタブレットの寿命と言えるでしょう。

液晶画面の破損

液晶画面の寿命は30,000時間程度と非常に長く、仮に毎日10時間使用したとしても8年以上もつ計算となります。

従って、通常使用によって液晶が寿命を迎えるということはまず考えられません。

8年以上も毎日使用すれば、ほとんどのタブレットが他の原因で故障してしまうはずです。

液晶が駄目になってしまうパターンとして考えられるのは、以下のような原因による物理的な破損です。

- 使用方法が悪い(本体を雑に扱う・タッチが荒いなど)

- 使用環境が悪い(高温多湿・不衛生など)

- 突発的事故(落下・踏みつけなど)

こうしたことが原因で、本来は長持ちするはずの液晶が突如寿命を迎えてしまうこともあります。

タブレットの寿命が近い時の症状

タブレットが寿命に近づいてきた時には、以下のような症状が出やすくなります。

バッテリー切れしやすい

- しっかり充電したのにもかかわらず、すぐにバッテリーが切れてしまう

- 充電量が急激に減る(短時間で70%⇒20%など)

- 突然電源が落ちる

こうした症状が現れた場合は、バッテリーが劣化している可能性が高いです。

タブレットに使われているリチウムイオン電池は、充放電の回数が500回を超えると性能が低下、つまりは劣化し始めるとされています。

バッテリーの寿命が2~3年であることは前述しましたが、充放電の回数が多ければ、当然劣化も速まるため、タブレットの使用頻度によっては2年経っていないバッテリーでも寿命に達してしまうということが充分に考えられます。

動作が重い

この症状は、タブレット本体の寿命が近い時に現れやすいです。

タブレットの動作が重くなる原因は主に以下の2つです。

- 本体の劣化

- 本体のスペックが古い

タブレット本体の劣化

経年劣化や使用方法の問題によって内部パーツが劣化していくことで、本来の動きができなくなり、動作が重くなってくることがあります。

それほど古い機種でもないのに、バッテリーよりも先に本体の劣化が進んでしまうようならば、タブレットの使用方法の見直しが必要かもしれません。

タブレット本体のスペックが古い

次々にリリースされる各種アプリの性能はどんどん進化しており、その分必要とするスペックも高くなっていきます。

しかし、購入してから何年も経っているタブレットの場合、スペックが最新アプリに追いついておらず、まともに動作してくれないというケースがあります。

どこかに不具合があるわけではありませんが、タブレットとしての機能をまともに果たせなくなったという点では、スペックの古さも寿命の一つと言えるでしょう。

タブレットが重い原因と対処法11選!最適化や初期化の方法を解説>>

タッチに対する反応が鈍い

- 画面にタッチしても反応がない

- 一応反応するものの反応が鈍い

- タッチしたところと違う場所が反応する

液晶やソフトウェアやハードウェアに何らかの異常があると発生しやすいのが、上記の症状です。

こういった症状が出始めると、タブレットの劣化がかなり進んでいる可能性が高いです。

液晶画面に異常がある

液晶画面の寿命が近付いてくると、以下のような不具合が発生することがあります。

- 画面に線が入る

- チカチカする

- 色ムラがある

こういった症状が出た場合も、タブレットの買い替えを検討した方が良いです。

単純に見づらいですし、目にかかる負担も大きくなってしまいますので。

前述の通り、普通に使用していれば液晶が寿命を迎えることはまずあり得ませんが、問題のある使用方法が日常化していると液晶が破損してしまう確率が高まってしまいます。

アプリのアップデートやインストールができない

この症状は、OSのアップデートができない時に現れやすいです。

タブレット購入後にある程度の年数が経つと、搭載されているOSのアップデートが適用されなくなってしまい、それが原因となって、既存アプリのアップデートや最新アプリのインストールまでできなくなってしまうことがあります。

特にAndroidはサポート期間が短く、2~3年でOSのアップデートができなくなってしまいます。

理由は、Googleが開発したOSであるAndroidは多数のメーカーが採用しており、さらに各メーカーによって独自のカスタマイズも加えられていることが多いからです。

そのためOSのアップデートを行うとすれば、メーカー側がタブレット機種ごとのカスタマイズも行わなければならず、この対応が大変なために「OSアップデートのサポート対象外」となってしまうのです。

つまり、OSとタブレットの作り手が違うことによる弊害というわけです。

その点iOS搭載のタブレットは、OSもタブレットもAppleが開発しています。

従ってOSのアップデートをスムーズに行うことができるため、サポート期間が4~5年程度と比較的長くなっています。

タブレットが熱くなりやすい

タブレットに熱がこもりやすくなっているのも、劣化を示唆する代表的なサインです。

使い始めるとすぐに熱くなってしまったり、異常なほど熱くなることがあったりすると、寿命はもう間近でしょう。

なお、本体が異常に熱くなっている時は、一旦タブレットの使用をやめてください。

さらに劣化を早めてしまう上、最悪の場合動かなくなってしまうこともあります。

タブレットの寿命を延ばす方法

タブレットは、使用方法を意識することで寿命を延ばすことができます。

以下に、タブレットを長持ちさせるためのコツを紹介していきます。

適切な充電ペースを意識する

バッテリーの電池残量が少し減ったらすぐに充電する、という人がいますが、この行為は避けるべきです。

バッテリーは充放電するほど劣化していくため、充電回数が多いとそれだけバッテリーの寿命を縮めてしまいます。

こまめな充電は控え、適度な充電ペースを心掛けてください。

高温環境で充電しない

高温環境で充電すると、バッテリーの劣化が激しくなることがわかっています。

以下の参考サイトに、高温環境と通常環境で充電した場合の劣化具合が比較検証されています。

参考:タブレットバッテリーの寿命とバッテリー交換方法について -FMWORLD(法人):富士通

充電は、なるべく涼しい場所で行うようにしてください。

満充電にせず80%充電を心掛ける

リチウムイオン電池は、残量が0%や100%に近づくほど負荷がかかり、劣化しやすくなってしまいます。

従って、100%まで充電するのはできる限り避けてください。

満充電状態で放置するのももちろん駄目です。

充電は、なるべく80%程度までにしておくべきです。

機種によっては80%までしか充電できないように設定できることもあるので、この機能が搭載されている場合は是非設定しておくべきでしょう。

充電0%の状態で放置しない

バッテリーは満充電になるのもよくありませんが、残量が0%になってしまうのも劣化を早める原因となってしまいます。

特に、0%のまま長期間放置してしまうとさらにバッテリーに悪影響を及ぼし、劣化を早めるだけでなく、すぐに充電できないといったトラブルも誘発してしまいます。

タブレットをしばらく使わない場合でも、定期的に充電して50%~80%程度の残量を維持するようにしてください。

充電しながらタブレットを使用しない

充電しながらタブレットを使用してしまうと、普段の使用時に比べて本体が熱を持ちやすくなってしまいます。

タブレットは熱に弱いので、本体が高温になってしまうと負荷がかかり、タブレット全体の劣化が進みやすくなってしまいます。

特にリチウムイオンバッテリーはダメージを受けやすいので、充電ケーブルを繋いだままタブレットを使用することはやめましょう。

タブレットの使用環境を整える

タブレットは精密機械ですので、ホコリっぽい不衛生な場所や高温多湿な環境が苦手です。

特に熱と湿気には弱いので、風呂場はもちろん、風呂場の近くでタブレットを使用することも絶対にやめてください。

故障の原因となってしまいます。

涼しく湿気の少ない場所に保管する

使用環境だけでなく、保管場所も重要です。

直射日光の当たる場所や、風呂場の近くや加湿器の近くといった湿気の多い場所へタブレットを保管するのは避けましょう。

また、ホコリだらけの棚にしまうのも駄目です。

そしてついやってしまいがちなのが、車の中にタブレットを放置してしまうことです。

冬場ならまだしも、夏場の車内はサウナのような高温になることも珍しくないため、車内にタブレットを置き忘れるというのは自殺行為です。

最悪の場合、高温によるバッテリーの爆発もあり得ます。

タブレットは、湿気が少なく、風通しがよい涼しい場所に保管するようにしてください。

液晶画面は優しく扱う

タブレットは画面をタッチすることで操作が可能という部分が大きな魅力ですが、タッチする際にあまり強く力を入れないようにしてください。

地味に物理的なダメージが積もってしまう可能性があります。

タッチパネルは軽く触るだけで反応してくれますので、優しく扱いましょう。

まとめ:タブレットを長持ちさせるにはバッテリーの寿命を延ばす

繰り返しお伝えしてきました通り、タブレットの寿命はバッテリーの寿命と言い換えてもよいほど、多くがバッテリーの劣化に依存します。

そのため、本体や液晶を大切に扱うことに加え、特に充電方法には気を配ってください。

具体的には、以下の通りです。

- こまめな充電は控える

- 満充電にしない

- 高温環境での充電は避ける

- 充電0%で放置しない

これらを徹底することでバッテリーを長持ちさせることができ、結果的にタブレットの寿命も延ばすことができます。

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。

SONYが誇る大人気ゲーム機「PS4(PlayStation4)」。

高価なゲーム機であるため、どれぐらいの期間壊れずに動いてくれるのかと気になっている方も多いでしょう。

そこでこの記事では、PS4で遊べる期間はどれくらいなのか、故障前の症状はどういったものなのか、延命するための対策法はあるのか、といった点について解説していきます。

【この記事でわかること】

- PS4の平均的な寿命

- PS4の寿命を縮めてしまう原因

- 故障前の症状

- 少しでも長くPS4を使うための対策

PS4(PlayStation4)の寿命は何年?

PS4の寿命がどれくらいなのかという点について、SONY公式の情報はないのですが、PS4を含む一般的な電化製品は最大で10年もつように設計されています。

従ってPS4も、使用方法に注意すれば10年は壊れずに動いてくれるということになります。

最大設計通りの年数まで使用するのは難しいにしても、日々寿命を延ばすための使用方法を心掛けていれば、1〜2年で壊れてしまうようなことはまずないでしょう。

PS4の寿命を延ばすための使用方法については後述します。

PS4の寿命を縮める原因

電化製品に限らずどんな製品にも言えることですが、使用方法が雑になると寿命を縮めてしまうことになります。

以下に、PS4における「寿命を縮める原因」について解説していきます。

踏みつけや落下物による物理的破損

据え置き型ゲーム機であるPS4の場合、誤って本体を落としてしまうというリスクは低いですが、PS4の上に何かを落としてしまったり、間違って踏みつけてしまうというリスクはあります。

こうした物理的な負荷をかけることで、基板の損傷やケーブル差込口の変形などを招いてしまいます。

多湿な環境

精密機械にとって、湿気というのは大敵です。

PS4は風呂場などの湿気の多い場所で使用することが想定されていないため、当然防水仕様にはなっていません。

- 風呂場の近くにPS4を保管する

- すぐそばに加湿器がある状況でプレイする

- 水やジュースを本体にこぼす

こういった行為は、PS4の寿命を大いに縮めてしまいます。

タバコによるヤニ

意外かもしれませんが、タバコの煙が原因でPS4本体にこびりつくヤニも、寿命を縮める原因となってしまいます。

タバコの煙が原因で通風孔が塞がってしまうことがあるからです。

そうなってしまうと、本体内に熱がこもりやすくなり、故障しやすくなることはもちろん火災の原因にもなり得ます。

通風孔に溜まったタバコの煙やヤニは、熱を逃がす役割を妨害することがある上、本体内の光ピックアップのレンズに悪影響を及ぼしてディスクが読み取れないといった故障原因にも繋がってしまいます。

ホコリの多い場所での保管

プレイする時の環境や保管場所が悪いことも、故障原因になってしまうことがあります。

まず、ホコリだらけの場所にPS4を保管してしまうと、PS4本体にホコリが吸着し、排熱能力を低下させてしまう原因になってしまいます。

また、ホコリは静電気をまといやすいです。

静電気は、予期せぬ不具合や故障を招きやすいので、出来る限り避けなければならないものとなっています。

プレイする時も同様で、ホコリが舞い散っているような不潔な環境で遊び続けていると、本体がどんどんホコリによって汚れてしまいます。

雑なケーブルの抜き差し

ケーブルの抜き差しを行う際、力任せにやっていると本体側もケーブル側もダメージを負うことがあります。

主なダメージは、「ケーブルの変形」や「ポートの破損」です。

一度変形や破損が発生してしまうと、修理に出す他なくなってしまいます。

スリープ設定の解除

PS4は、長時間プレイしたり電源をつけっぱなしにしていたりする場合の対策として、デフォルトで「3時間でスリープ状態になる」という設定になっています。

しかし、長時間プレイが常態化している人にとってはいちいちスリープ状態に入ってしまうことを鬱陶しく感じ、解除してしまうということが多発しています。

これにより、本体を長持ちさせるための設定であるスリープ機能が働かなくなり、本体が常に起動状態となることで熱がこもりやすくなってしまうのです。

虫の混入

据え置き型ゲームならではのトラブルなのですが、PS4は虫が好む「光」と「熱」を兼ね備えているため、それに吸い寄せられた小虫が本体内部に入り込んでしまうということもあります。

室内環境が清潔ならばそれほど心配はありませんが、あまり掃除をしておらず、コバエなどの小虫が飛んでいることが珍しくない不潔な環境の場合、虫の混入による故障リスクは軽視できません。

PS4にとって虫は異物ですので、当然故障の原因となります。

日本では稀ではありますが、小型のゴキブリの侵入例なども報告されています。

PS4が寿命を迎えそうな時に出やすい症状

PS4がそろそろ故障しそうな時に出やすい症状を列挙していきます。

突然電源が落ちる/うまく起動しない

PS4は、通気性の悪い場所で使用することによって本体に熱がこもると、冷却ファンが高速回転して本体内の温度を下げようとします。

しかし冷却が追いつかない場合は、自動で電源を切ってそれ以上熱がこもるのを防ごうとします。

稀にこういった症状が起きる程度ならば、単に一時的な長時間使用などによって熱がこもってしまったということが考えられますが、頻繁に電源が落ちるようになってしまうと、冷却ファンの劣化による症状という可能性が高まります。

また、電源が入らなくなってしまうと内部的な不具合が起きていることも疑われるため、PlayStation公式のオンライン修理受付サービスに連絡するようにしてください。

参考 : PlayStation®4の電源が勝手に落ちる / 電源が入らない場合のトラブルシューティング(日本) | PlayStation.com

ラグの多発

ラグとは、「タイムラグ」などの言葉にあるように「ズレ」のことです。

自分の操作が画面上に反映されるのが遅れることにより、自分のプレイに支障が出たり、オンラインで他のプレイヤーと遊んでいる時に迷惑をかけてしまう現象のことを指します。

ラグ発生の多くはネット環境が不安定なことに起因しますが、PS4本体の劣化が原因となる場合もあります。

ネット環境に問題がないのにラグが多発する場合は、本体の劣化を疑うべきでしょう。

熱暴走

PS4はパソコン同様、冷却ファンを使って熱を外に逃がしています。

熱がこもりすぎると、発熱が更なる発熱を招くことによって温度の制御ができなくなる、いわゆる「熱暴走」を引き起こし、不具合や部品破損といった事態を誘発してしまうからです。

冷却ファンが劣化している場合、この熱暴走が起こってしまう可能性があります。

熱暴走を起こすと、本体が異常なまでに熱くなってきます。

熱暴走防止機能として、温度が高くなりすぎると自動で電源が落ちるように設計されていますが、その機能が働かずにそのまま本体温度が上昇することもあります。

こうなるとかなり危険な状態なので、一刻も早く電源を落とすべきです。

BLODの発生

BLODとは、「ブルーライトデス(Blue Light of Death)」の略称で、PS4を起動した際に青いランプが一瞬つくだけで起動が出来なくなる、という不具合のことです。

ちなみにメーカー等が発表している正式名称ではなく、ユーザー間で使われている俗称です。

何が原因で発生するのかははっきりと特定されていませんが、本体基板のGPUの半田が割れたり、電源ユニットが異常をきたしていたりなど、内部的に何らかの不具合が発生している時に起きやすい現象とされています。

TVに出力できない

据え置き型のゲーム機からTV画面に出力するためには、HDMI端子というものを使用して出力します。

しかし、PS4側のHDMI端子に異常があると、TVと接続してもゲーム画面が映らないといった不具合が発生してしまいます。

PS4本体のランプの色が青色に点滅した状態が続いていると、HDMI端子による出力異常の可能性が高くなります。

PS4をできるだけ長く使用するための方法

高価なゲーム機であるPlayStation4ですから、できるだけ長く使用したいものです。

以下に、PS4を長持ちさせるための対策法について紹介していきます。

床に直置きしない

床に直置きしてしまうと、排熱がうまくいかなくなり本体に熱がこもってしまうことがあります。

そのため、PS4の下に「すのこ」などの通気性のよいものを敷くようにしてください。

通気性を良くすることで排熱されやすくなり、本体にかかる負荷を軽減することができます。

面倒だとは思いますが、こういった細かいケアを意識することでPS4の寿命は確実に延びます。

なお、PS4を縦置きするか横置きするかという論争もありますが、通気性の良いすのこなどを設置することで排熱に関しての問題がクリアされるため、横置きで問題ありません。

逆に縦置きにしてしまうと、PS4の転倒リスクが高まってしまいます。

精密機械に物理的な衝撃が加わってしまうことはマイナスでしかないので、なるべく避けるようにしましょう。

また、床に直置きしないことで虫が混入するリスクも低くなります。

湿気のある場所での使用・保管を避ける

風呂場の近くや加湿器の近くでPS4を使用したり、保管したりすることは避けてください。

すべての精密機器において、湿気は大敵です。

できるだけ乾燥した場所で使用・保管するようにしましょう。

ホコリに気を付ける

湿気同様、ホコリもPS4の寿命を縮めてしまいます。

本体にホコリが吸着してしまうことにより排熱効果が下がってしまい、熱がこもりやすくなることで本体内部に負荷をかけてしまうからです。

また、ホコリには帯電性があり、静電気をまとったままケーブル差込口などに付着してしまうと、故障の原因にもなってしまいます。

ホコリが舞い散るような環境でプレイするのではなく、部屋をできるだけ清潔な状態に保ち、ホコリによるダメージからPS4を守るようにしてください。

また保管する際も、ホコリまみれの場所は避けるようにしてください。

長時間のプレイを控える

面白いゲームに出会うとついつい長々とプレイしてしまいがちですが、5~10時間も続けて遊んでしまうのは考え物です。

電化製品であるPS4は消耗品であり、連続使用する時間が長いほど消耗度合いは増していきます。

健康のためにもPS4のためにも、適度なプレイ時間と適度な休憩を心掛けるべきでしょう。

そして休憩の際は、しっかり電源を落とすようにしてください。

スリープ設定を解除しない

PS4の場合、デフォルトで3時間経つとスリープ状態になるように設定されています。

しかし、ヘビーユーザーの場合はいちいちスリープ状態になることを面倒に感じ、この設定を外してしまうことがあります。

しかしスリープ設定を解除してしまうと、常に高い電力が供給されている状態が続いてしまい、本体内に熱がこもりやすくなってしまうのです。

PS4に熱による負荷をかけすぎないようにするためにも、多少面倒であろうとスリープ設定は解除しないようにしましょう。

PS4の近くでタバコを吸わない

PS4の近くでタバコを吸い続けると、PS4にヤニが付着し、通風孔を狭くしてしまったり塞いでしまったりする場合があります。

繰り返しお伝えしている通り、PS4を始めとする電化製品は熱に弱いもの。

ヤニによって通風孔が塞がれてしまうと通気性が低下し、本体内に熱がこもりやすくなってしまいます。

タバコを吸う時は一旦外に出るなどの工夫をして、PS4にヤニが付着してしまわないように注意してください。

直射日光に当てない

プレイ中も保管中も、直射日光に当たるような場所にPS4を置くのはやめましょう。

使用中でもないのに本体が熱くなってしまい、各パーツに負荷がかかってしまいます。

保管場所は、暗くて通気性がよく、ホコリの少ない場所がベストです。

適度なペースでのホコリ除去掃除

どんなに丁寧にPS4を扱い、保管場所などに気を配ったとしても、ホコリをまったく寄せ付けないということは不可能です。

従って、定期的にPS4のホコリ除去掃除を行なうようにしてください。

本体の掃除はそこまで頻繁にやる必要はなく、良い環境で使用・保管しているようならば、半年に一度程度のペースで充分でしょう。

なお掃除の際は、ハタキや掃除機を使ってホコリを除去するのがよいです。

特に通風孔や差込口といったあたりは念入りかつ丁寧に掃除してください。

こういった場所を掃除する時にウェットティッシュなどの湿気を帯びた紙や布を使用するのは厳禁ですので、注意が必要です。

こまめなシステムバージョンアップ

システムバージョンアップがある際は、速やかに行うようにしてください。

メーカーとしても、理由があるからバージョンアップを行なっているのですから、放置することは危険です。

例えば、システムの脆弱性を改善してセキュリティを強化したり、バグの改修をしたり、新たな機能を追加したり、といったバージョンアップが行われています。

常に最新のバージョンにアップデートして使うことで、予期せぬ不具合を回避できる可能性が高まります。

システムソフトウェアのバージョンについては、[設定]>[システム]>[システム情報]から確認できます。

参考 : PS4®の調子が悪い……困った時に試しておきたい改善策【知っトク! PlayStation®】

PS4が動かなくなってしまった時の対処法

PS4も消耗品であり、消耗品である以上はいずれ寿命が訪れます。

PS4が動かなくなってしまった場合には「修理する」という方法もありますが、一概に修理という方法がよいとも言えません。

PS4を修理する場合

以下がPS4の場合の修理費用です。

【オンライン修理の場合】

| 修理内容 | 費用 |

|---|---|

| ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK 4)の交換 | 4,950円(税込) |

| 外装部品の交換 | 5,500円(税込) |

| 電源ブロックの交換 | 6,600円(税込) |

| メイン基板の交換 | 13,750円(税込) |

| ディスク読取、駆動ブロックの修理・交換 | 7,150円(税込) |

| ハードディスクの修理・交換 | 7,150円(税込) |

【オンライン修理以外の場合】

| 修理内容 | 費用 |

|---|---|

| ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK 4)の交換 | 4,950円(税込) |

| 外装部品の交換 | 6,600円(税込) |

| 電源ブロックの交換 | 7,700円(税込) |

| メイン基板の交換 | 15,950円(税込) |

| ディスク読取、駆動ブロックの修理・交換 | 8,250円(税込) |

| ハードディスクの修理・交換 | 8,250円(税込) |

参考:オンライン修理受付サービス | PlayStation4

ご覧の通り、故障箇所によってはそこそこの費用がかかってしまう上、他のパーツの寿命も近いかもしれません。

一度修理したところで、すぐに別のパーツが壊れてまた修理に出す、といったパターンも考えられます。

PS4を買い替える場合

ある程度使用したPS4であれば、無理に修理しようとせず、いっそのこと買い替えてしまう方が結果的に安上がりとなる可能性も高いので、新品への買い替えも一つの手です。

なお、買い替える場合は古いPS4を捨てることになると思いますが、PS4を捨てる時には以下について忘れずに行なってください。

- 機能認証の解除

- データのバップアップ

- 本体の初期化

- アカウントの登録情報削除

参考:PlayStation機器を手放す / 廃棄するときの注意点 (日本)

PS4の初期化に関してはこちらの記事でも詳しく解説しています。

PS4を売る前にはフル初期化!クイックとの違いや復元方法も解説>>

ただ、本体の初期化などが面倒だったり、やり方がわからないという方もいらっしゃるでしょう。

そもそもPS4を捨てる場合は家庭ゴミとしては出せないので、基本的に有料となってしまいます。

しかしゲーム機処分.comならば、事前連絡などのやりとりが一切不要で、梱包して送るだけでOKです。

データ消去も処分もすべて行なってくれた上で、費用は一切かかりません。

まとめ:基本的なことに気を配るだけでPS4は長持ちする

10年設計となっている昨今の電化製品。

PS4も電化製品なので、使用方法や管理方法に気を配ることで長持ちさせることができます。

- ホコリだらけの場所や湿気の多い場所で遊んだり保管したりしない

- 床に直置きせずに「すのこ」などを敷く

- 定期的にPS4を掃除する

- 長時間プレイを避ける

- PS4の近くでタバコを吸わない

- こまめにバージョンアップする

こういった基本的なことを忘れずに行なうだけで、PS4の寿命は確実に延びていきます。

修理や買い替えが発生することなく10年もたせるためにも、面倒ではありますが上記のような対策を日々心掛けてください。

PlayStation(プレイステーション)を無料処分できます>>

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。

普段、電源ボタンを押せば当たり前のように起動していたパソコンが、突如正常に立ち上がらなくなってしまったという経験のある方も多いのではないでしょうか?

しかし、このような場合はしっかりと焦らずに対応することが重要です。

この記事では、もしそんな事態に陥ってしまっても焦らずに済むように、dynabookが突如起動しなくなった時の対処法や、立ち上がらない原因について紹介していきます。

【この記事でわかること】

- dynabookに不具合がある時にまず取るべき行動

- dynabookが起動しなくなる原因

- dynabookが起動しない場合の対処法

dynabookの故障が疑われる場合にまず取るべき行動

国内のノートパソコンの中で、いまだに高い人気を誇るブランド「dynabook」。

2018年までは東芝から販売されていたノートパソコンですが、東芝がパソコン事業から撤退することになり、事業のほとんどをシャープが受け継ぎました。

2020年には完全にシャープに株式を売却し、名実ともにシャープのブランドとなっています。

「起動しない」・「電源が入らない」といったdynabookブランドのノートパソコンに関する不具合については、まずDynabook株式会社の公式サイトのサポートページを開き、トラブル内容について調べてみてください。

FAQも充実していますし、過去のトラブルに関する回答を検索する機能もあるため、多くのトラブルは公式サイトを見ることで解決します。

参考 : dynabook サポート | dynabook(ダイナブック公式)

ただ、検索に慣れていない方や、パソコン初心者の方などには自己解決が難しい場合もありますので、以下にて、dynabookが起動しない原因や対処法について噛み砕いて解説していきます。

dynabookが起動しない主な原因

dynabookが起動しなくなる原因は、主に以下のようなものです。

HDDやSSDの寿命

HDDやSSDは無限に使用できるわけではありません。

HDDの場合は約3~4年、SSDの場合は約5年が平均寿命だと言われています。

この平均寿命は、あくまで一般的な使用方法だった時の話ですので、使い方が悪ければ当然HDDやSSDの寿命は短くなります。

高温多湿な環境でdynabookの使用を続けたり、常に電源をつけっぱなしにしていたり、ホコリ除去などのメンテナンスを怠っていたりすれば、平均寿命を遥かに下回る年数で故障してしまう可能性も充分にあります。

パソコンを起動させるためのシステムが入っているのもHDDやSSDですから、これらが寿命を迎えてしまえばパソコンは立ち上がらなくなってしまいます。

ハードディスクの寿命は3~4年!故障の前兆や症状、診断方法を解説>>

SSDの寿命に関してはこちらの記事でも詳しく解説しています。

【SSDの寿命は5年】故障前のSSDの症状や延命方法を徹底解説>>

重要パーツの故障

電源ユニットやマザーボードといった重要パーツが故障してしまった場合も、dynabookが正常に起動しなくなる原因となります。

こうしたパーツも経年劣化する上、使用方法や環境が悪ければ劣化スピードも速まります。

マザーボード故障時の症状とは?4大原因と2つの調べ方を解説>>

また、ケーブルの断線や差込口の変形といった可能性も疑われます。

電源ケーブルは、重い物の下敷きになったり、力任せに挿しこんだりすることで断線や変形を招いてしまうことがあり、それが原因で正常な電力供給が行われなくなり、起動しなくなるというケースもあります。

ソフトウェアの障害

HDDやSSD、電源ユニットやマザーボードといったハードウェアに問題がなくとも、ソフトウェアに障害が発生していると、パソコンは正常に起動できなくなってしまいます。

一番多いのはOSの不具合です。

なんらかの原因でOSに障害が発生し、パソコンを起動させるためのプログラムが正しく動かなくなっている場合があります。

dynabookが起動しない時の症状別の対処法

dynabookが起動しない原因は多岐に渡ります。

以下に、症状別の対処法について解説していきます。

画面が真っ暗な場合

同じ「画面が真っ暗」という状態でも、電源ボタンを押した後のdynabookの挙動によって対処法が異なってきます。

まず、dynabookの側面部分にあるLEDランプを確認してください。

LEDランプが点灯していない

電源ボタンを押しても、電源が入っているかどうかを示すLEDランプが点灯しない場合は、電気系統のトラブルにより通電自体していないということになります。

考えられる原因は以下のようなものです。

- ケーブルがしっかりと挿さっていない

- 電源ユニットの故障

- マザーボードの故障

- ケーブルの断線

- バッテリーの異常

まず確認すべきは、電源ケーブルがしっかりと挿さっているかどうかです。

「そんな単純なことが原因のわけがない」という思い込みから、挿し込みが緩いという可能性を考慮せずに慌ててしまうパターンはありがちです。

ケーブルがしっかり挿さっているのにLEDランプが点灯しない、つまり通電しないという場合は、何かしらのパーツにて異常が発生している可能性が非常に高いです。

最もあり得るのは、バッテリーに異常が発生しているパターンです。

この場合は、まずdynabookに挿さっているケーブルをすべて外してから、パソコンを裏返してバッテリーを抜いてください。

それから、ACアダプターのみを接続して電源ボタンを押し、これで通電すればバッテリーに何らかの異常があるということになります。

これでも解決しない場合は、電源ユニットやマザーボードの故障、もしくはケーブルの断線が疑われるので、修理が必要となる場合があります。

パソコン初心者では難しい作業となるので、まずは公式サポートに相談してください。

参考 : dynabook サポート | dynabook(ダイナブック公式)

また、熱暴走によって電源が入らないという可能性もあります。

dynabook本体を触ってみて異常に熱いようならば、しばらく放置して熱が充分に下がったことを確認してから電源を入れてみてください。

LEDランプが点灯している

LEDランプが点灯していれば、通電はしているということになります。

通電しているのに起動しない原因の多くは、メモリが帯電してしまっていることです。

メモリの抜き差しをするだけで溜まっていた静電気が放電され、普通に立ち上がるようになることもありますので是非試してみてください。

また、メモリではなくdynabook本体に静電気が溜まっているケースもあります。

よって、dynabookからすべてのケーブルを抜き、10分ほど放置して放電を行なってから再度ケーブルを繋いで電源を入れると、問題なく起動することもあります。

例外パターンとして、内部的には正常なものの液晶が破損している、というケースもあります。

外付けのディスプレイがあれば、dynabookにディスプレイケーブルを挿し込んでから電源を入れてみてください。

外付けディスプレイの方で普通に起動できていれば、液晶の破損が原因だと特定できます。

上記の対策を施しても直らない場合は、メモリやマザーボードなどの重要パーツが故障している可能性が高いです。

dynabookのロゴが出たまま進まない場合

このケースも、「LEDランプが点灯している状態で画面が真っ暗」という場合と同じ対処方法となります。

通電はできているものの正常に起動しない、という状態ですので、原因は同じであることが多いです。

そのため、まずはバッテリーを外してACアダプターのみ接続してから電源を入れ、それでも電源が入らないようならdynabookの放電を行なってください。

これで直らなければ、重要パーツの故障が疑われます。

「自動修復を開始しています」のメッセージが出る場合

dynabookのロゴの下に「自動修復を開始しています」のメッセージが表示される場合は、とりあえずしばらく待ってみてください。

これは故障ではなく、停電や強制終了などの予期しないシャットダウンが原因で発生したシステムトラブルを、Windowsが自ら修復しようとする時に出るメッセージですので、待っていれば自動修復が完了し、普通に起動することも多いです。

待ち時間が長かったり、自動修復が繰り返されたりすることもありますが、我慢強く待ちましょう。

しかし、待った結果「PCを修復できませんでした」・「PCが正常に起動しませんでした」といったメッセージが出た場合は、システムの復元が必要です。

システムの復元方法は、使用しているWindowsのバージョンによって異なります。

Windows 10

- 自動修復失敗画面に表示されている「詳細オプション」ボタンをクリック

- 「オプションの選択」画面で「トラブルシューティング」ボタンをクリック

- トラブルシューティングから「詳細オプション」⇒「システムの復元」を選択

- 該当するアカウントを選択してからパスワードを入力

- 「システムファイルと設定の復元」画面へ遷移したら「次へ」をクリック

- 「選択したイベントの前の状態にコンピューターを復元します」の画面で、復元したい日付を選択し、「次へ」をクリック

- 「復元ポイントの確認」画面で復元ポイントを確認し、OKなら「完了」をクリック

- 「いったんシステムの復元を開始したら、中断することはできません。続行しますか?」のメッセージに対して「はい」をクリック

- システム復元が完了するまで待ち、完了後に「再起動」のボタンをクリック

これでWindows10におけるシステムの復元は完了です。

完了するまでかなり長い時間がかかる場合もありますが、復元中は下手にパソコンをいじらず、ひたすら待ちましょう。

Windows 8.1

Windows8.1の自動修復は、一度電源を落とすところから始めます。

- 電源を落とす

- 電源を入れ、すぐにキーボードの「0」キー(かな入力の「わ」キー)を連打する。パスワードの入力を求められた場合はパスワードを入力する

- 「HDDリカバリーをスタートします」のメッセージが表示されたら[はい]を選択してENTERキーを押す(このメッセージが表示されない場合もある)

- 「オプションの選択」画面がから「トラブルシューティング」をクリック

- 「トラブルシューティング」画面の「詳細オプション」をクリック

- 「詳細オプション」画面の「システムの復元」をクリック

- 「システムの復元」画面で、該当するアカウントを選択してからパスワードを入力

- 「システムファイルと設定の復元」画面で「次へ」をクリック

- 復元したい状態の復元ポイントをクリックし、「次へ」をクリック

- 「復元ポイントの確認」画面で「完了」をクリック

- 「いったんシステムの復元を開始したら、中断することはできません。続行しますか?」のメッセージに対して「はい」をクリック

- システム復元が完了するまで待ち、完了後に「再起動」のボタンをクリック

参考:「システムの復元」「トラブルシューティング」からコンピューターを以前の状態に復元する方法<Windows 8.1>|サポート|dynabook(ダイナブック公式)

Windows 7

Windows7の自動修復も、まずは電源を落とします。

- 電源を落とす

- 電源を入れた直後、Windowsのロゴが表示される前にキーボードのF8キーを連打

- 「詳細ブートオプション」画面が表示されれば成功。キーボードの矢印キーを使って「コンピューターの修復」を選択し、ENTERキーを押す

- しばらくすると「システム回復オプション」画面が表示されるので、キーボード入力方式を「日本語」にして「次へ」をクリック

- 「回復オプションにアクセスするには、ローカルユーザーとしてログオンしてください。コマンドプロンプトにアクセスするには、管理者アカウントでログオンしてください」というメッセージが表示されるので、「ユーザー名」のところにある「▼」をクリックして自分のアカウントを選択し、パスワードを入力

- 「回復ツール選択画面」で「システムの復元」をクリック

- 「システムの復元」画面が表示されるので、画面の指示に従って「次へ」をクリックしていくと復元が始まる

- 復元完了後は自動で再起動が行われる

参考:「コンピューターの修復」を使用して「システムの復元」を起動する方法<Windows(R)7>|サポート|dynabook(ダイナブック公式)

ブルースクリーンになってしまう場合

パソコンの画面が真っ青になり、その青い画面に白い文字が表示されて操作不能となってしまう恐怖の現象、ブルースクリーン。

発生原因は、重要パーツの故障やソフトウェアトラブル、ウイルス感染など多岐に渡り、ブルースクリーンが出現しただけでは不具合のある場所はわかりません。

ブルースクリーン状態となった場合は何も操作ができないので、とりあえず電源ボタンを長押しして強制終了するしかありません。

その後もう一度電源を入れると普通に立ち上がることもありますが、何かしらのトラブルが発生している可能性が高く、いつdynabookが動かなくなるかわからないので必ずバックアップを取っておきましょう。

「ブルースクリーン出現後にバックアップを取った」、もしくは「何度起動してもブルースクリーンになってしまう」という場合には、リカバリを試みてください。

リカバリとは、パソコンを初期状態に戻すことです。

つまり、パソコン内にあるデータはすべて消去されてしまいますのでご注意ください。

以下、Windows10におけるリカバリ手順について掲載します。

- タスクバーの「スタート」をクリックしてから、「設定(歯車マーク)」ボタンをクリック

- 設定画面にある「更新とセキュリティ」をクリック

- 更新とセキュリティ画面の「回復」をクリック

- 回復画面の「このPCを初期状態に戻す」のところにある「開始する」をクリック

- 「オプションを選んでください」と表示されている画面で、「すべて削除する」をクリック

- 「ドライブのクリーニングも実行しますか?」と表示されている画面で、「ファイルの削除のみ行う」をクリック

- Windows10が最新バージョンの場合は、「警告!このPCは最近Windows 10にアップグレードされました。このPCを初期状態に戻しても、アップグレードを取り消してWindowsの以前のバージョンに戻すことはできません」のメッセージが表示されるので、「次へ」をクリック

- 「準備しています」の画面がしばらく続いた後、「このPCを初期状態に戻す準備ができました」と表示されるので、「初期状態に戻す」をクリック

- 自動的に再起動され、パソコンの初期化が行われる

- 初期化完了後は自動でWindows10の再インストールが始まる

- 再インストール完了後、画面の指示に従って進んでいけば完了

参考:このPCを初期状態に戻す”機能を使用してWindowsを再インストールする方法<Windows 10>|サポート|dynabook(ダイナブック公式)

ブルースクリーンに関してはこちらの記事でも詳しく解説しています。

パソコンのブルースクリーンが頻発する原因は?エラーコードの種類と対処法>>

真っ暗な画面に白文字が表示される場合

画面がただ真っ暗なだけでなく、黒い画面に白文字が表示されたまま正常に起動しないというケースもあります。

表示される白文字は以下のようなものです。

- Press F1 to Resume

- Strike the F1 Key to continue

- Boot Failure

- Fan Error

この白文字は、エラーの原因が表示されていたり、どのような行動を取ればいいのかを指示していたりします。

例えば上記の1.と2.の「Press F1 to Resume」や「Strike the F1 Key to continue」ならば、どちらも「F1キーを押してください」というような意味なので、指示された通りF1キーを押すだけで正常に起動することがほとんどです。

また、3.の「Boot Failure」ならば単に「起動に失敗した」ということを表しており、4.の「Fan Error」ならば「冷却ファンに異常がある」ということを表しています。

エラー箇所が指摘されている場合は、エラーメッセージをメモしてから一旦再起動してみましょう。

再起動するだけで問題なく動作することもあります。

再起動しても同じエラーが出たり、うまく起動しなかったりする場合は、エラー箇所の点検を行なってください。

まとめ:不具合発生時は、まずdynabook公式サポートへ

起動しないという不具合だけでなく、dynabookに何かしらのトラブルが発生した場合は、まず公式のサポートページを参照すべきです。

参考 : dynabook サポート | dynabook(ダイナブック公式)

dynabookに関するトラブル解決のためのFAQや、ユーザーから寄せられた過去の不具合に対する公式回答が大量にログとして残っているため、非常に情報量が豊富です。

公式サポートサイトをじっくり確認するだけで、抱えている問題が解決することも珍しくありません。

とはいえ、パソコンは消耗品です。

何年も使っていれば、自分で対処できるレベルの不具合ではなく、専門業者へ有料で依頼しなければ直らないような故障である可能性も高くなってきます。

そして使用年数が長いほど各パーツの消耗も激しく、修理費用は高くなりやすい上、修理直後にまた別の箇所が故障した、というようなパターンも多いです。

従って、ある程度の年数を使っている場合は、いっそのことパソコンを買い替えてしまう方が長い目で見ると安上がりかもしれません。

なお不要になったパソコンを廃棄する際は、「パソコン廃棄.com」を利用すると便利です。

費用が一切かからない上、事前のやり取りも一切不要。

ただ壊れたパソコンを梱包してパソコン廃棄.comに送るだけでOKとなっています。

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。

マザーボードは、多くのパーツが接続されたパソコンの土台のようなもので、寿命が来るとパソコンは正常に動作しません。

しかしパソコンの不具合は、複数のパーツの故障が原因となり、マザーボードの寿命を見極めるのは難しいことです。

そこでこの記事では、マザーボードの寿命の年数や症状、診断方法などを解説します。寿命を迎えた際の交換方法も解説しますので、参考にしてください。

この記事でわかること

- マザーボードの寿命は3~5年

- マザーボードの寿命を診断するには最小構成で起動を試す

- マザーボードの電池交換の方法

- マザーボードの寿命を延ばすためには定期的にメンテナンスが大切

- マザーボードの交換方法

マザーボードはパソコンに必須の部品

マザーボードは、どんなパソコンにも必ず搭載されている大きな基盤のことで、メインボードやシステムボードとも言います。

マザーボードには電源やCPU、メモリー、その他周辺機器などが接続されており、パソコンの土台となる部品です。

その役割は、各部品に電源を供給したり、部品同士の情報の伝達を手助けし、各部品を管理することです。

寿命が来ると接続しているCPUやメモリー、マウス、キーボードなどの周辺機器は機能できなくなります。

マザーボードの寿命は何年?

3~5年程度と言われています。

寿命が来るとパソコンが急に起動できなくなり、データの復元が簡単にはできなくなる可能性もあります。寿命を迎える前に対処できるように、寿命の時期や原因を知っておくことも大切です。

コンデンサの寿命

マザーボードの寿命に関係が深い部品が電解コンデンサです。

電解コンデンサは、マザーボードに付属している部品で、パソコンが安定して動作するための蓄電池の役割をします。電源出力のわずかな乱れを調整し、ノイズの発生を抑えます。

寿命が来るとコンデンサが膨らみ、一見してわかるようになります。そのまま放置して使用し続けるとコンデンサの中の電解液が洩れ、異臭や発煙の原因となります。

電解コンデンサの寿命は、温度を65℃として32,000時間でパソコンを24時間稼働させた場合3. 5年です。電解コンデンサの寿命はマザーボードの寿命と同じと言われるほど重要な部品です。

電池の寿命

マザーボードの中には、ボタン電池が入っています。

電池ですから、もちろん寿命があり電池切れすると不具合が起こります。電池の寿命は使い方にもよりますが、約3年程度です。

マザーボードの電池は、BIOSの電源として使用されます。BIOSは、パソコンに接続された周辺機器を制御するためのソフトで、電源によって記録されている情報を保持しています。

電池が切れるとBIOSへの電源供給ができなくなり、保持された情報が失われます。そのため、起動しない、フリーズするなどの症状が起こります。

パソコンの使用時間にも関係する

マザーボードの寿命は、パソコンの使用環境や使用時間によって変動します。

電解コンデンサの寿命は、約32,000時間。毎日24時間、ハードにパソコンを使用する人は3. 5年で寿命を迎えます。

しかし、その半分の12時間毎日パソコンを使う人なら7年間、毎日6時間パソコンを使う人は15年で寿命を迎える計算になります。使用環境によって異なるため、定期的に状態をチェックしましょう。

パソコンの寿命に関しては、こちらの記事でも詳しく紹介しています。

パソコンの平均寿命を解説!寿命がきたときの症状と長持ちのコツ>>

マザーボードが寿命を迎えると起こる症状

マザーボードが寿命を迎えると、パソコンに不調が起こります。ここでは、寿命を迎えた場合に起こりやすい症状を紹介します。

ただし、パソコンの不調は1つのパーツだけに起因するものではありません。マザーボード以外の故障でも、下記の不具合が起こることもあります。たとえば、パソコンのフリーズはハードディスクやウイルスが原因となっている可能性も。

他の原因に心当たりがない場合は、マザーボードを調べてみましょう。

電源が入らない

最も多い症状はパソコンの電源が入らなくなることです。電源スイッチを押しても電源が入らない場合は、マザーボードの寿命かもしれません。

また電源ランプが点灯しても起動しない、一瞬だけランプがついて電源が切れるなどもよくある症状です。

これらの症状はある日突然起こることもありますが、徐々に症状が悪化することもあります。最終的には何も反応しなくなるので、症状が現れたら早めに対処しましょう。

電源が入らない場合は、電源ユニットの故障も考えられるので同時に調べてみましょう。

パソコンの電源が入らないことに関しては、こちらでも詳しく紹介しています。

パソコンの電源がつかない原因は?ランプはつくなど症状別の対処法を紹介>>

頻繁にフリーズする

パソコンが頻繁にフリーズする場合は、マザーボードの寿命かもしれません。

ただし、パソコンのフリーズは、特有の症状ではありません。ハードディスクの故障やウイルスなどの原因もあるため、ハードディスクの確認やウイルスチェックも行いましょう。

パソコンのフリーズに関しては、こちらのの記事でも詳しく紹介しています。

パソコンが頻繁にフリーズする原因と対処法!強制終了の方法も解説>>

電源が落ちる

電解コンデンサが故障すると、突然電源が落ちることがあります。

CPUの温度上昇で電源が落ちる場合は、パソコンに負荷がかかると電源が落ちるなどのある程度の法則がありますが、マザーボードの寿命が原因の場合、予期せず突然電源が落ちることが多くなります。

電源が落ちる不具合は、CPUの温度上昇や電源ユニットの故障、電力の共有不足などの原因も考えられます。それぞれ確認しましょう。

ビープ音が鳴る

ビープ音とは、パソコンから鳴る「ピー、ピー」という機械音。たとえば、dell製のノートパソコンでは、ビープ音が1回鳴るとマザーボードやBIOSの故障の可能性があります。

ビープ音はマザーボードが不具合を感知して鳴らすものなので、逆にビープ音が一切ならない場合もマザーボードの寿命の可能性が。

ただしビープ音は、他の部品の故障でも鳴ります。ビープ音の鳴り方をよく聞いて、故障の原因を見つけましょう。

焦げ臭いにおいがする

基盤周辺にホコリが溜まる、水分を含むなどでショートして、周辺パーツが焼き付き焦げ臭いにおいが発生します。

また、電解コンデンサが破裂や液漏れした場合、電源の安定化ができなくなり発火することもあります。電解コンデンサの液漏れでは、酸っぱい異臭が、破裂した場合は破裂音や焦げ臭いにおいがします。

焦げ臭いにおいは、マザーボード周辺が異常に高温になっている証拠です。メモリやCPU、CPUクーラーなどが故障して発熱している可能性もあるため、パソコン内をよく確認しましょう。

ディスプレイが映らない、乱れる

電解コンデンサは電源を蓄電して出力をコントロールしています。電源の出力のわずかな乱れをコントロールして、画面の乱れを抑えます。

ディスプレイが映らないのは、配線の不備や、モニター、グラフィックボードの故障が原因のことも多いのですが、マザーボードの寿命が原因のこともあります。

マザーボードにはパソコンの起動を制御するBIOSが搭載されています。寿命を迎えると、BIOSが正常に動作しないため画面の表示ができなくなります。

電源を入れた後に画面が乱れる、画面が乱れた後に電源が切れるなどの症状がある場合は、マザーボードの寿命を疑いましょう。

パソコンの時計がずれる

パソコンの時計はBIOSによって制御されています。電池の寿命によってBIOSへの電力が絶たれた場合、時間や年月日が初期設定にリセットされます。

パソコンを再起動しても時計のズレが改善しない場合は、電源を切りしばらく放置してから再び電源をつけましょう。時計の設定を手動で直しても、直らない場合はマザーボードの電池切れの可能性が高いでしょう。

マザーボードの寿命の診断方法

パソコンの不具合の原因は1つではありません。原因を特定するためには、それぞれのパーツを確認する必要があります。

ここでは、マザーボードの寿命を診断する方法を紹介します。

最小構成で起動してみる

パソコンの不具合の原因を特定するには、パソコンを最小構成で起動することが有効です。

最小構成は、マザーボード、メモリ、CPUで、パソコンを起動させるために最低限必要な構成です。

マザーボードが故障していれば、パソコンは起動しません。最小構成で起動した場合は、最小構成以外のパーツの故障が原因の可能性が高いでしょう。

コンデンサをチェックしてみる

最小構成でエラーが出たら、マザーボードの寿命を疑いましょう。

寿命を診断するためには、パソコンの蓋を開けてマザーボードを目視して、電解コンデンサの状態を確認します。

電解コンデンサが、変色する、膨らむ、破裂して液漏れするなどの異常があればマザーボードの寿命です。コンデンサの電解液が液漏れしていると、マザーボードが腐食していることもあります。

マザーボードの電池を交換する方法

マザーボードの電池は、「BIOS」や「UEFI」の情報を保つために大切なパーツ。電池からの電源供給によって、パソコンの電源を切ってもBIOSなどに設定された情報が保持できます。

BIOSやUEFIは、起動直後に立ち上がりOSを読み込みます。そのため、電池が寿命を迎えると、OSが起動しないなどの不具合が発生します。

電池が寿命を迎えても、交換することによって不具合を改善可能。

電池寿命が来たときの交換方法を紹介します。

電池交換の方法

マザーボードの電池は、自分で交換可能です。

しかし、パソコンを解体してマザーボードの電池を探す必要があるため、故障のリスクもあります。電池交換に自信がない場合は、業者に依頼するのも1つです。

電池交換に必要なものは次の4点。

- 電池残量測定器

- 交換する電池

- マイナスドライバー

- 静電気防止手袋(必要であれば)

交換する電池は、パソコンを開けて電池の型番を確認してから購入しましょう。多くの場合はボタン電池ですが、間違った電池を取り付けると故障の原因になります。

電池交換の手順

- パソコンの電源を切りコンセントを抜く

- カバーを取り外す

- 電池の型番を確認して交換

マザーボードの電池交換の注意点

パソコンは精密機械のため、慎重に扱う必要があります。電池交換の際には他のパーツに触れないように細心の注意を払いましょう。

その他、注意することを紹介します。

電源を必ず切る

電源が入ったまま作業すると、感電やマザーボードの破損のリスクがあります。

念のため、接続している周辺機器も取り外してから作業しましょう。

静電気対策

マザーボードは静電気に弱く、少しの静電気でも悪影響を与えることもあります。メモリなどは少しの静電気で使いものにならなくなることも。

静電気防止手袋を使う、事前に金属に触れて静電気を逃してから作業するなど、静電気対策をしましょう。

マザーボードは慎重に扱う

電池交換の際にマザーボードを傷つけると、電源が入らないなど不具合が起こる可能性があるため慎重に扱いましょう。

電池交換の際には、電池の向きや型番などをしっかり確認しましょう。異なる種類の電池を取り付けようとして無理に押し込むと破損する可能性もあります。

パソコンが作動しない場合はCMOSクリアを実行する

CMOSには、BIOSやUEFIの情報が保存されています。CMOSクリアを実行すると、BIOSの設定情報が初期化され、OSが起動しない、フリーズするなどの問題も解決できます。

CMOSクリアを実行するには、マザーボードの電池を外して15分程度放置するだけです。機種によっては1時間程度放置が必要な場合があるため、1時間放置すれば安心です。

CMOSクリアを実行するとパソコンによっては、BIOSの再設定が必要な場合があります。BIOSの初期設定の詳細が必要になるため、CMOSクリア前にメモしておきましょう。

CMOSクリアで、BIOSやUEFIを初期化するとパソコンがうまく作動しないリスクもあるため、慎重に行いましょう。

マザーボードの寿命を延ばす方法

マザーボードの寿命には幅があり、パソコンを使用する環境に左右されます。

マザーボードの寿命を延ばすための方法を紹介します。

室内環境を整える

急激な温度差や湿度は、パソコンの大敵です。

直射日光が当たる窓際などにパソコンを放置すると、パソコン内の温度が上昇します。とくに電解コンデンサは温度が10℃上がると寿命が半分になるとも言われています。反対に、温度が10℃下がると寿命は2倍に。

また湿度が高い場所も要注意。急激な温度差がある場所も、パソコン内に結露が発生するため注意が必要です。パソコンは水分に弱く湿気や結露によって、マザーボードが腐食する原因にもなります。

室内環境を整え、高温・多湿の場所でのパソコンの使用を避けることで、マザーボードの寿命が延びます。

パソコン内のホコリを掃除する

パソコン内にホコリが溜まると、パソコン内に熱がこもり熱暴走を起こす原因になります。ホコリが原因でマザーボードがショートする危険もあります。

パソコンの故障の原因の多くはホコリが関係しています。とくにホコリが溜まりやすいのは、電源やファンの周りです。エアダスターなどでホコリをきれいに掃除しましょう。

パソコン内部だけでなく、ファンの換気口なども定期的に掃除してパソコンの冷却効果を保ちましょう。

なるべく衝撃を与えない

パソコンは精密機械のため、衝撃にはとても敏感です。

パソコンを落とす、壁にぶつけるなどの衝撃を与えると、マザーボードが破損、接続しているパーツが外れることがあります。

また雷が落ちたり、水をこぼしたりなどでマザーボードがショートし焼け焦げることもあります。ノートパソコンを持って移動する際には、保護ケースに入れるなど衝撃を与えないように工夫しましょう。

定期的にメンテナンスする

パソコンのメンテナンスをする頻度を決めておいて、定期的にメンテナンスすることも大切です。

メンテナンスの方法

- パソコンの電源を切り放電する

- ホコリを掃除する

- 「ディスククリーンアップ」で不要なファイルの削除

- 「チェックディスク」で問題を特定しファイルを修復をする

- 「ディスクデフラグ」をして保存しているデータの整理とドライブの最適化

上記のメンテナンスを定期的に行うことで、マザーボードだけでなく、パソコン全体の寿命を延ばすことが可能です。

質の良い電解コンデンサのマザーボードを選ぶ

電解コンデンサの質が良いとマザーボードは長持ちします。

電解コンデンサには耐久温度があり、高いものの方が高品質。たとえば、耐久温度が85℃の電解コンデンサよりも105℃のものの方が高品質で耐久性も高くなります。

電解コンデンサの質は、マザーボードの寿命に直結します。マザーボードの寿命をできるだけ延ばしたいなら、電解コンデンサの質に注目してマザーボードを選びましょう。

マザーボード交換費用の相場

自分でマザーボードを交換する場合にかかる費用は、マザーボードの購入費用だけです。マザーボードの費用はスペックによって差があり、数千円で購入できるものから5万円程度のものもあります。

しかし、マザーボードの交換はパソコンを解体する必要があり、初心者の方には難しい場合も。

マザーボード交換は、パソコンメーカーやパソコン修理業者で交換できます。

そこでパソコン修理業者でマザーボードを交換した場合の費用の相場を紹介します。

パソコンメーカーの例

| パソコンメーカー | 修理費用 |

|---|---|

| 富士通 | 51,700円~57,420円 |

| NEC | 58,960円~62,260円 |

| dynabook | 47,700円~ |

参考:富士通 概算修理料金表

パソコン修理業者の例

| パソコン修理業者 | 修理費用 |

|---|---|

| A社 | 12,100円 |

| B社 | 11,000円 |

| C社 | 6,600円~ |

パソコンメーカーは、作業費+パーツ代の合計です。パソコン修理業者は、作業費のみでパーツ代が別途必要です。

パソコンメーカーでマザーボード交換する場合の費用の相場は、4万円から6万円程度。パソコン修理業者では、6,000円から1万円程度とマザーボードの費用がかかります。

【Windows10】マザーボードを交換する方法

マザーボードは自分で交換も可能です。ここからは、マザーボードの交換手順や事前準備について紹介します。

交換前の事前準備

交換作業をはじめる前に、必ずしておくことがマイクロソフトアカウントとWindows10を紐づけることです。

Windows10以前のパソコンでは、OSなどのハードディスクの中身をそのままの状態でマザーボードなどのハードウェアを変更すると、起動できなくなる場合がありました。

しかし、Windows10では紐づけすることによって、マザーボード交換後も以前と同じように使用できます。マイクロソフトアカウントは無料で発行可能、持っていない場合は発行しましょう。

下記の手順でアカウントを紐づけましょう。

- 「スタート」から「設定」を開き、「アカウント」の項目を選択

- 「ユーザーの情報」画面を開き、「Microsoftアカウントでのサインインに切り替える」を選択

- マイクロソフトアカウントのメールアドレスとパスワードを入力して「サインイン」をクリック

- ローカルアカウントのパスワードを入力し(設定していない場合は空欄)次に進む

- PINを入力(設定しない場合はこの手順をスキップ)をクリックして紐づけ作業完了

- ライセンス認証部分が「Windows は、Microsoft アカウントにリンクされたデジタルライセンスによってライセンス認証されています」に変わる

- パソコンを再起動するとMicrosoftアカウントでのサインインに切り替えが完了

参考:Microsoftサポート ハードウェア構成の変更後に Windows のライセンス認証をもう一度行う

マザーボード交換で必要なもの

- 新しいマザーボード

- 静電気防止手袋(軍手)

- シリコングリス

- ライト

- プラスドライバー

- マイナスドライバー

シリコングリスはCPUクーラーとCPUの接地面に塗り、放熱の手助けをするものです。塗り替えするとCPUが長持ちします。

他にも、ピンセットや小皿があれば、落ちたネジを拾う、外したネジを入れるために便利です。

マザーボードを交換する手順

マザーボードを交換する手順は次の通りです。

マザーボードは繊細な機器のため、慎重に作業しましょう。

- パソコンの電源を切り、静電気を逃す

- 故障したマザーボードを取り外す

- I/Oシールドを取り替える

- マザーボードから順番にパーツを取り外す

- メモリを取り外す

- CPUとCPUクーラーを取り外す

- CPUクーラーにグリスを塗る

- 新しいマザーボードにパーツを取り付ける

- CPUとCPUクーラーを取り付ける

- 新しいマザーボードを取り付ける

- メモリ・ケーブルを取り付ける

- パソコンの電源を入れる

パソコンが起動したら、一度パソコンの電源を切り再び電源を入れ「F2」もしくは「DEL」キーを押し「BIOS」を呼び出しそのまま終了します。

BIOSが起動すれば、マザーボードの交換は無事完了です。交換後はWindowsを再認証しましょう。

Windows10の再認証の方法

- 設定>更新とセキュリティ>ライセンス認証に進む

- 「トラブルシューティング」をクリック

- 「このデバイス上のハードウェアを最近変更しました」を選択

- マイクロソフトアカウントとパスワードを入力

- サインインが完了するとリンクされているデバイスの一覧が表示される

- 「現在使用中のデバイスは、これです」にチェックを入れ「ライセンス認証」をクリック

以上で、Windows10の再認証完了です。

マザーボードを交換するときの注意点

パソコンは精密機械。マザーボードの交換は慎重に作業する必要があります。マザーボードを交換する際の注意点を紹介します。

パソコンの電源を切る

感電を防ぐために、パソコンの電源を切りコンセントも抜きましょう。電源を切ったら、パソコンのランプがすべて消えていることを確認してください。ランプがついている間は、ハードディスクなどが動作している可能性があります。

すべてのランプが消えていることを確認してから作業しましょう。マザーボードの電解コンデンサには大量の電気が蓄電されているため、できるだけ作業の2時間以上前に電源を切ると安心です。

物理破損に注意する

マザーボードには細かいパーツが多く付属しています。落とさないために十分注意が必要ですが、洋服をひっかけただけでも破損する可能性もあります。

少し触っただけでコンデンサが取れてしまうこともあるため、マザーボードの取り扱いは慎重に行いましょう。

静電気に注意する

マザーボードを交換する際には、必ず直前に静電気を逃しましょう。体や衣服などに溜まった静電気がパソコンの電子部品を故障させてしまいます。

静電気を逃す方法は、ドアノブなどの鉄製品を触る、水道水で手を洗う、帯電しやすい衣服を脱ぐなどがあります。

バックアップを取る

マザーボードを交換する前には、システムドライブのバックアップを取りましょう。マザーボードを交換するとドライバを入れ直す必要があり、システムに変更が加わります。

交換作業が失敗して元に戻すことも考慮しバックアップを必ず取っておきましょう。

システムドライブのバックアップデータがあれば、簡単に元の環境に戻せるため、安心して作業できます。

マザーボードが寿命を迎えたときの対処方法

マザーボードの寿命が来たら、マザーボードを交換する、修理する、パソコンを買い替えるなどの対処方法があります。

パソコンの状態やかかる費用などを考慮して最善の方法を選びましょう。

マザーボードを交換する

マザーボードに寿命が来ても他のパーツが問題ない場合は、マザーボードを交換することで症状が改善する可能性があります。

しかし、マザーボードが寿命の場合は、他のパーツにも不具合がある可能性もあり、マザーボードだけの故障であるかを見極める必要があります。

不要になったマザーボードは処分しましょう。

パソコン修理業者・メーカーに修理を依頼する

自分でマザーボードの交換ができない場合は、パソコン修理業者やメーカーに修理も依頼する方法もあります。

パソコン修理業者やメーカーでは、パソコン全体の不具合を診断してくれることもあるため、マザーボードだけが原因と特定できない場合も有効です。

ただし、数万円程度の費用がかかることがデメリットです。

パソコンを買い替える

マザーボードの寿命を迎えたパソコンは電源が入らないことも多く、下取りできないケースもあります。

修理に出すと高額な費用がかかることから、パソコンの買い替えを検討するのもいいでしょう。

パソコンの買い替え時はいつ?おすすめの購入時期や買い替え前にやること>>

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。

SSDとは、Solid State Drive(ソリッド・ステート・ドライブ)の略のことで、HDDよりも遥かに早い読み書きができる記憶装置のことです。

衝撃による故障リスクが低く壊れにくいため、長年使用できるという特徴があります。

ただ、壊れにくいとはいえ機械は機械。

いずれは寿命を迎えてしまいます。

この記事では、SSDの寿命や、寿命が近づいてきた時の症状、少しでも長くSSDを使用するための方法などについて解説していきます。

【この記事でわかること】

- SSDの寿命は約5年

- SSDの寿命が近づいてきた時に起こりやすい症状

- SSDの状態を調べる方法

- SSDの寿命を長持ちさせるコツ

SSDの寿命は5年ほど

SSDを一般的な形で使用した場合の寿命は、5年程度と言われています。

もちろん、使用頻度や使用環境などによって寿命は変わってきますが、大体の目安として一応覚えておくとよいでしょう。

SSDとHDDの違い

SSDとHDDには、それぞれメリットとデメリットが存在します。

一概に「処理速度の速いSSDの方が優れている」とは言えないので、メリットとデメリットを考慮しつつ、用途に合わせてSSDを使うのかHDDを使うのかを判断していくべきです。

SSDのメリット・デメリット

【SSDのメリット】

- 読み書きの処理速度が速い

- 振動や衝撃に強く壊れにくい

- 作動音があまりせず静か

- 消費する電力が少ない

- 小型で軽量

【SSDのデメリット】

- 容量が少ない

- 故障した場合のデータ復旧が困難

- 購入単価が高い

SSDは、内臓されているメモリーチップを使ってデータの読み書きを行っているため、非常に処理速度が速いです。

従って、ゲームや動画編集といった、一度に大量のメモリを要求される作業をこなすのに向いています。

ただ、HDDと比べると容量が少なく、いざ故障してしまった時のデータ復旧も難しいため、サイズの大きいデータや大事なデータを長期保存する、といった用途には向いていません。

HDDのメリット・デメリット

【HDDのメリット】

- 容量が大きいため大量のデータを保存できる

- 購入単価が安い

【HDDのデメリット】

- 読み書きの処理速度が遅い

- 振動や衝撃を受けた時に壊れやすい

- 消費電力が多い

- 作動音が大きい

- 大型で重量

HDDは、回転する円盤型の記憶装置に対して磁気データの読み書きを行うという構造になっており、SSDと比べるとデータの読み書きが遅めです。

そのため、ゲームや動画編集といった大量のメモリを要する作業には不向きです。

また、円盤は常に回転しているため音が大きく、消費電力も多くなってしまいます。

しかし、安価で容量の大きいものが手に入るため、サイズの重い動画や写真を大量に保存する、といった用途には適しています。

SSDの寿命が近づいた時の症状

SSDが登場して間もない頃は、なんの前兆もなく突然動かなくなるといった事態も珍しくありませんでしたが、現在では性能が上がり、SSDが突然寿命を迎えることは珍しくなりました。

大抵の場合は、「そろそろ限界が近い」ということを示す症状が出ます。

以下にて、SSDの寿命が近づいてきた時に起こりがちな症状を紹介していきます。

処理速度が低下して動きが遅くなる

SSDは、データの書き込みを繰り返していくことで劣化し、徐々に処理速度が遅くなっていきます。

- パソコンの起動に時間がかかる

- ファイルがなかなか開かない

- ファイルの保存が遅い

こういった症状が現れると、SSDの劣化が進んでいるサインです。

処理に耐えられずフリーズしてしまうという症状まで出てくると、寿命を迎えるのも時間の問題なので、早めにデータのバックアップを取っておくべきでしょう。

いきなり電源が落ちる

パソコン使用中に突如電源が落ちる、という症状が出始めた場合も危険です。

フリーズと同じく、SSDが処理に耐えられなくなっている証なので、いつ故障してもいいように準備をしておきましょう。

「ブートデバイスが見つかりません(Boot Device Not Found)」のエラーが発生

パソコン起動時に、真っ黒な画面に白文字で「Boot Device Not Found」という文字が表示されることがあります。

これは、SSDやHDDの起動デバイスを認識できていない、ということを表すエラーです。

何度パソコンを立ち上げようとしてもこの症状が出てしまう場合、寿命が近いというよりも、すでに寿命を迎えてしまった可能性が高いです。

ブルースクリーンの多発

ブルースクリーンとは、青い画面に白文字でエラーメッセージが表示された状態のことで、OSに何らかのトラブルが発生したことを表しています。

ブルースクリーンが発生する原因は様々ですが、その原因の一つに「SSDの不調」があります。

本来ならば滅多に発生しないブルースクリーンが頻発するようになってきたら、SSDがそろそろ限界である可能性を疑うべきでしょう。

ブルースクリーンに関してはこちらの記事でも詳しく解説しています。

パソコンのブルースクリーンが頻発する原因は?エラーコードの種類と対処法>>

SSDの寿命が縮まる原因

SSDの寿命は一定ではなく、パソコンの使用方法によって大きく変わってきます。

SSDの寿命に影響を与えるのは、主に以下のような要素です。

SSDの空き容量が少ない

SSDの空き容量が少ないと、データを整理するための処理量が無駄に増えてしまい、SSDへの負荷がかかりやすくなってしまいます。

なぜ空き容量が少ないと無駄な処理が増えてしまうのかというと、SSDが持つ「データの上書きができない」という特性のためです。

SSDの場合、パソコンを操作する人がファイルの上書きを行っても、内部的には直接上書きされるのではなく、空いている領域にデータの新規書き込みが行われます。

これを繰り返すといずれ空き容量が減っていくわけですが、その場合には、過去に上書きされたデータや削除されたデータを消去して空き領域を作り、データの書き込みを行うという処理をするようになります。

容量に余裕があれば「新規書き込みを行う」だけで済むところを、容量が乏しいと「一旦不要なデータを消去して空き領域を作ってから、その空いた領域に書き込みを行う」という処理をしなくてはならなくなり、SSDに余計な負荷をかけるようになってしまうのです。

負荷がかかるほどSSDは劣化しやすくなりますので、寿命を縮めてしまう大きな原因となります。

データの書き込み量が多い

SSDは、製品ごとに「トータルでどれくらいの書き込みが可能か」という総書き込み量があらかじめ決まっています。

決められた総書き込み量に到達してしまうと、それ以上の書き込みができなくなってしまいます。

書き込み可能な総量のことをTBW(Total Byte Written)といい、TBWに達するまでは製品を保証するというメーカーが多いです。

一例として、サムスンのSSDの製品を挙げてみます。

| 製品名 | 容量 | 保証期間/保証TBW |

|---|---|---|

| 970 PRO | 512GB | 5年または600TB TBW |

参考:サムスンSSD Limited Warranty Japanese

この製品の場合、トータルで600TBの書き込みまでは保証する、ということになります。

なお、製品ごとに決められているTBWに到達してしまうと、それ以上は書き込みができなくなってしまうのでSSDとしての役割を果たせなくなりますが、TBWはかなり余裕を持って設定されているため、よほど変わった使い方をしない限りTBWに到達することはまず考えられません。

しかしTBWに到達しなくとも、書き込みを行えば行うほど劣化が進み処理速度も落ちるので、SSDを快適に使用できる期間を判断する大きな要素であることは間違いないです。

使用環境が劣悪

パソコンのような精密機械は、以下のような環境に弱いです。

- 高温

- 湿気が多い

- ほこりだらけ

- 静電気が発生しやすい

こうした劣悪な環境で使用し続けることにより、SSDがダメージを受けやすくなってしまいます。

使用時間が長い

使用時間、すなわちパソコンに電源が入っている時間が長いほど、SSDにも負荷がかかります。

何も作業をしていなくとも、通電中はバックグラウンドで常に動作していることもあり、それだけSSDの劣化も進んでしまうのです。

SSDのスペックが低い

SSDのスペックも、耐久性に大きく関わってきます。

まず、現行のSSDタイプは以下の4種類となります。

- SLC(シングルレベルセル)

- MLC(マルチレベルセル)