404 Not Found

iPhoneの動作が重いと感じたことがある人も多いのではないでしょうか?

iPhoneが重いまま放置していると、本体が熱くなったり発火したりする可能性があります。

この記事ではiPhoneが重くなる7つの原因・6つの対処法・iPhoneの修理費用を解説します。

この記事でわかること

- iPhoneが重くなったらまず再起動してみる。

- ストレージ容量を確保するため、iPhoneの不要なアプリ・画像・楽曲・動画を削除する。

- Appleの保証があれば無償でバッテリーを交換できる。

iPhoneの動作が重い時にまず確認すること

iPhoneの動作が重い時にまず確認してほしいことを4つ紹介します。

インターネットの接続環境の確認

インターネットの接続環境を確認するには、以下の6つの方法があります。

- ネットワーク障害の状況を確認する方法:契約中のiPhoneの会社(au、SoftBank、docomo等)で「障害情報」を確認する。

- モバイルデータ通信の設定を確認する方法:ホーム画面>「設定アプリ」>上から5番目の「モバイル通信」で、モバイル通信がオンになっているのを確認する。一旦モバイル通信をオフにしてから、オンにし直す。

- 機内モードのオンとオフを切り替える方法:ホーム画面>「設定アプリ」>「機内モード」がオフになっているのを確認し、オンに切り替える。もう一度オフにしてみる。

- Wi-Fiをオフに設定する方法:ホーム画面>「設定アプリ」>上から3番目の「Wi-Fi」がオンになっていたら一旦オフにする。

- 電源を入れ直しUSIMカードを挿し直す方法:「サイドボタン」を長押しし、「スライドで電源をオフ」にする。電源がオフになったら、USIMカードを挿し直す。iPhoneを再起動させる。

- ネットワーク設定をリセットする方法:ホーム画面>「設定アプリ」>上から11番目の「一般」>「転送またはiPhoneをリセット」>「リセット」>「ネットワーク設定をリセット」を押す。再度「ネットワーク設定をリセット」を押す。

以下の6つの方法を試して、インターネットが問題なく利用できるかを確認してください。

参考:iPhone、iPad、iPod touch の iOS のパフォーマンスについて – Apple サポート (日本)

アプリを複数同時起動していないか

iPhoneで同時に10個、20個のアプリを起動しているとiPhoneが重くなってしまいます。

Googleアプリは268.7MB、Google Driveは223.4MB、LINEは250.2MB、Twitterは166.5MBと一つのアプリだけでも容量を使っています。

本体の温度が高くなっていないか

iPhoneはパソコン同様、気温0〜35度の環境で使用することを推奨します。

極端に寒い場所や暑い場所でiPhoneを使うと、バッテリーの持ちが悪くなる可能性があります。

iPhoneを車内等、気温が上がりやすいところに放置しないでください。

また機器を直射日光下で長時間使用することを避けてください。

デバイス内部が高温になると、以下のような変化が見られます。

- ワイヤレス充電を含む充電に時間がかかる、停止する。

- 画面が暗くなる、画面に何も表示されなくなる。

- 携帯電話無線が低電力モードに切り替わる。

- カメラのフラッシュ機能が一瞬無効になる。

- グラフィックを多く使うアプリや機能、拡張現実機能のアプリ・機能でパフォーマンスが下がる。

参考:iPhone、iPad、iPod touch が高温または低温になりすぎた場合 – Apple サポート (日本)

iPhoneバッテリーの寿命の目安は何年?確認方法や長持ちさせるコツも解説>>

一旦再起動してみる

何かiPhoneに不具合が起きたら、再起動してみるのが基本です。

再起動の方法はiPhoneごとに異なるので、この記事では3種類紹介します。

- iPhone X・11・12・13を再起動する方法:サイドボタンか片方の音量調節ボタンを同時に長押しする。電源オフスライダが表示されたらドラッグし、電源がオフになるまで約30秒待機する。再び電源を入れるには、サイドボタンを白いAppleロゴが出るまで長押しする。

- iPhone(第2世代)・6・7・8を再起動する方法:右側のサイドボタンを電源オフスライダが出るまで長押しする。スライダをドラッグし、電源が切れるまで約30秒待つ。電源を入れるには、サイドボタンをAppleロゴが表示されるまで長押しする。

- iPhone SE(第1世代)・iPhone 5以前を再起動する方法:画面上のトップボタンを電源オフスライダが表示されるまで長押しする。スライダをドラッグし、電源が切れるまで約30秒待つ。電源を入れ直すには、トップボタンをAppleロゴが出るまで長押しする。

参考:iPhone を再起動する – Apple サポート (日本)

iPhoneの動作が重い主な原因

次にiPhoneの動作が重い原因を紹介します。

本体またはバッテリーの劣化

これといった故障や問題がなくても、iPhoneを毎日使用していれば劣化していきます。

古い機種で最新のアプリを利用すると、iPhoneが対応できずに重くなることも。

OSを最新版にアップデートしていないと、動作に不具合が起きる可能性があります。

ホーム画面にある「設定アプリ」>「一般」>「ソフトウェア・アップデート」が最新になっているかを確認しましょう。

インターネット接続環境等に問題がないのであれば、iPhone本体ではなくバッテリーが劣化している可能性を考えてください。

iPhoneバッテリーの寿命の目安は何年?確認方法や長持ちさせるコツも解説>>

ネット環境が悪い

ネット環境が悪い時は、以下4つの方法を試してみてください。

- Wi-Fiルーターの設置場所を変える:ルーターとiPhoneを使用する場所に距離があると、インターネット接続が悪くなります。ルーターとの間に壁・家具・天井等の遮断物がある場合は、場所を変えてみましょう。ルーターの置き場所は家の中央で、壁が少ないところが良いでしょう。ルーターの位置を変えられない場合は、無線LAN中継機を置いてみても良いかもしれません。

- ルーターの電波周波数帯を変える:ルーターの電波がコードレス電話機・ファックス・電子レンジ・Bluetooth搭載端末等の影響でインターネット接続環境が悪化する可能性があります。そんな時は、周波数帯を少し変えるだけで改善するでしょう。

- ルーターを新しい機種に変更する:インターネット速度が遅いものだと100Mbps未満のものがありますが、速いものだと600Mbpsのルーターがあります。

- 新しい通信手段IPv6でインターネットを接続する:休日や夜間はインターネット利用者が増え、ネット回線が遅くなります。それを回避できるIPv6の利用には、通信事業者やプロバイダーでの申し込みが必要です。

メモリ不足

iPhoneのメモリとは、ストレージに対して一度に作業できる量を意味します。

メモリ不足解消には、iPhoneの再起動・アプリの再インストール・起動中のアプリを閉じるといった対策が有効です。

ストレージの容量不足

ストレージ残量は、「設定アプリ」>上から11番目の「一般」>「iPhoneストレージ」から確認できます。

不要なアプリを削除する・iPhone内の画像を削除するかOne Drive等に移す・不要な楽曲を削除する・メールのごみ箱を削除する等してみてください。

参考:iPhone、iPad、iPod touch のストレージを確認する方法 – Apple サポート (日本)

アプリの容量が大きい

iPhoneは、とくにゲームアプリの容量が大きいです。

映像がたくさん流れるアプリは容量を使うので、注意しましょう。

iPhoneの動作が重い時の症状別対処法

iPhoneの動作が重い時の症状別対処法を6つ紹介します。

アプリの容量が大きい場合

とくにゲームアプリは容量が大きいので、大きいものから削除してみてください。

例えば「アサシンクリードリベリオン」(897.7MB)や「Pixel Gun 3D」(2.4GB)は容量がとくに大きいので有名です。

ゲームアプリの使いすぎには注意が必要です。

複数のアプリを同時起動している場合

こまめに同時起動中のアプリを閉じましょう。

アプリを一旦閉じるには、以下の方法を参考にしてください。

- iPhone X等ホームボタンがない機種の場合:画面下部から上に向けてスワイプし、途中で指を止める。起動中アプリが全て表示されるので、閉じたいアプリを下から上へスワイプする。アプリを閉じ終えたら、他のスペースをタップするとホーム画面に戻る。

- iPhone 8等ホームボタンがある機種の場合:ホームボタンをすぐに2回押し、閉じたいアプリを下から上にスワイプする。

ストレージの容量が圧迫されている場合

「設定アプリ」でiPhoneのストレージ容量が少なくなっている場合、未使用のアプリを削除したり画像の枚数を減らしてみたりしてください。

写真や動画は容量を占有しやすいです。

画像のストレージ容量を確保するには「iCloud」と連携を取る、One Drive・Google Drive・Google フォト等にそれらを預ける方法が考えられます。

参考:iPhone、iPad、iPod touch のストレージを確認する方法 – Apple サポート (日本)

キャッシュが溜まっている場合

キャッシュとは、アプリやシステムプログラムに一時的にダウンロードされたデータやファイルのことです。

Safari・Chrome・LINE・Twitterのキャッシュ削除の方法を以下に記載します。

- Safari:「設定アプリ」>「Safari」を押し、「履歴とWebサイトデータを消去」を選択する。

- Chrome:Chromeを起動後、画面右下の「…」をタップし「履歴」を押す。「閲覧履歴データの削除」画面で「キャッシュされた画像とファイル」の削除を行う。

- LINE:ホーム画面右上にある歯車ボタン>「トーク」>「データの削除」>「キャッシュデータ」にチェックを入れて「選択したデータを削除」を選択する。

- Twitter:ホーム画面左上にある「三」をタップし、「設定とプライバシー」>「データ利用の設定」>「メディアストレージ」と「ウェブサイトストレージ」でデータを削除する。

文字入力が遅い場合

キーボード入力に時間がかかる場合は、5つの方法を試してみてください。

- iOSをアップデートする:見出し「本体またはバッテリーの劣化」を参考にする。

- キーボードの設定を変える:「設定アプリ」>「一般」>「キーボード」から、英語の欄にある各項目をオフにする。

- キーボードの変換学習をリセットする:「設定アプリ」>「一般」>「リセット」を選択する。今までに入力したことのある単語の履歴を削除できます。

- iCloudの設定を変える:「設定アプリ」>「iCloud」>「iCloud Drive」に行き、「iCloud Drive」をオフにする。

- ユーザー辞書の数を減らす:「設定アプリ」>「一般」>「キーボード」>「ユーザー辞書」を選択し、要らない単語を削除する。

本体が熱い場合

前述の通り、気温0~35度の環境でiPhoneを利用するようにしましょう。

また充電しながら利用している・複数のアプリを同時に使用している・ストレージ容量が圧迫している・バッテリーが劣化している時も、本体が熱くなります。

本体が熱くなり発火・爆発してしまってはとても危険なので、怪我には気を付けましょう。

参考:iPhone、iPad、iPod touch が高温または低温になりすぎた場合 – Apple サポート (日本)

Phoneが発熱する原因は?すぐ熱くなる時の対処法を解説>>

iPhoneの動作を高速化するための最適化アプリ

iPhoneの動作が重い時は、最適化アプリを利用して高速化を図るのもおすすめの方法です。

App Storeでは、iPhoneを最適化するためにさまざまなアプリが開発されています。

たとえば、世界中で100万人以上のユーザーが利用している「Phone Doctor Plus」では、スマホのハードウェアを25項目に分けてチェックし、可視化できない不具合を見つけることが可能です。

Wi-Fiの接続状況などの外部要因を調べたい場合は、「iChecker」が適しています。

診断結果がグラフで表示されるため、スマホの環境が一目でわかる点が嬉しいポイントです。

手軽に最適化したい方は、「節電バッテリーマニア」というバッテリー対策アプリを使用するのもよいでしょう。

本来はバッテリーの寿命を伸ばすことを目的としたアプリですが、メモリ消去などの機能も搭載しています。

ワンタップで最適化できるため、煩わしい操作を省きたい時にもぴったりです。

動作が重いiPhoneがどうしても直らない時の最終手段

動作が重いままiPhoneが直らない場合の最終手段が2つあります。

専門業者またはメーカーに修理を依頼する

au・SoftBank・docomoはiPhoneのバッテリー交換を受け付けています。

SoftBankのiPhoneは5,940~8.140円でバッテリー交換が可能です。

docomoでオンライン修理受付サービスを利用する際は、dアカウントを作成してからにしましょう。

iPhoneがApple製品限定保証またはAplleCare+の保証対象であれば、無料でバッテリーを交換できます。

新しいiPhoneに買い替える

修理をしても重いのが直らなかったiPhoneは処分して、新しいiPhoneを購入しましょう。

携帯処分.comはデータ消去代・リサイクル代が一切無料で、24時間365日のご利用が可能です。

ただし画面が割れているiPhoneや分解してしまったiPhone、大破したiPhoneは受け取れません。

iPhoneを袋に入れてセブンイレブン・ファミリーマート・デイリーヤマザキ・ポプラといったコンビニエンスストアまたは自宅から送り、処分しましょう。

送料はクロネコ宅配便でのみ無料です。

iPhoneを重いまま放置しておくのが危険な理由

iPhoneを重いまま放置しておくのが危険な理由を2つ紹介します。

本体自体の故障

iPhoneが重いまま放置しておくと、バッテリーの劣化が早まり最悪の場合本体が発火します。

動作が重いだけなら大丈夫、と思って放置していると大変なことになってしまうので気を付けてください。

重くなったままにしていると、再起動を何度も繰り返すリンゴループが発生する可能性があります。

この場合ホーム画面にも行けないので、とても不便です。

バッテリーの劣化が早まる

iPhoneにはリチウムイオンバッテリーが用いられています。

何度も充電すると、充電が必要になるまでの時間が短くなるでしょう。

数年使用したiPhoneはバッテリー残量が少なくなると、突然シャットダウンされてしまいます。

パフォーマンスが低下したiPhoneには、以下のような変化が起こります。

- アプリの起動に時間がかかる。

- スクロール中のフレームレートが低くなる。

- バックライトが暗くなる。

- スピーカーの音量が小さくなる。

- 一部のアプリでフレームレートがだんだん下がる。

- カメラのフラッシュが使用できなくなる。

- バックグラウンドで更新される予定のアプリが起動中に再読み込みされる。

参考:iPhone のバッテリーとパフォーマンス – Apple サポート (日本)

iPhoneバッテリーの寿命の目安は何年?確認方法や長持ちさせるコツも解説>>

iPhoneの動作が重くなってしまった時の注意点

iPhoneの動作が重くなった時の注意点を2つ記しておきます。

初期化するなら事前にバックアップしておく

iCloudでiPhoneをバックアップする方法はこちら。

- iPhoneをWi-Fiにつなぐ。

- 「設定アプリ」>「ユーザ名」を選択し、「iCloud」を選択する。

- 「iCloudバックアップ」をタップし、「今すぐバックアップを作成」を選択する。

iCloudのバックアップでは、GmailやApp Storeのコンテンツは保存されません。

参考:iCloud で iPhone、iPad、iPod touch をバックアップする方法 – Apple サポート (日本)

長時間そのまま放置しない

iPhoneの画面上で操作していなくても、そのまま放置しているとバッテリー残量は減ります。

放置を続けると過放電状態になり電池セルの劣化が進んでしまいます。

iPhoneを使用しない時は、電源をオフにしましょう。

まとめ:iPhoneの動作は重い時は症状に応じて適切な対処を行うことが大切

iPhoneを長い間利用していると動作が重くなったり遅くなったりすることがありますが、しっかりと原因を確認して適切な対処を行うことが重要です。

しかし、寿命が近づいてきてどうしても直らない場合はiPhoneの処分も検討しましょう。

携帯処分.comではiPhoneの処分を無料でやってくれます。

土日祝日関係なく、クロネコ宅急便を利用すればiPhoneを破棄できますので、ぜひ利用してみてください。

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。

パソコンの起動後や作業中にブルースクリーンになると戸惑ってしまいますよね。

しかし、焦ってすぐに電源を切ってはいけません。

この記事では、ブルースクリーンが発生する原因や対処法を紹介します。

パソコンの再起動や部品交換といった対処法を試し、メーカーや専門業者に修理を出しても直らなかった場合は、パソコンを処分しましょう。

どのタイミングでブルースクリーンになったかによって対処法が異なるので、よく確認してください。

この記事でわかること

- ブルースクリーンが出たら電源はオフにせず、すぐにエラーコードをメモする

- ブルースクリーンの原因は主に、Windowsの問題や部品の劣化・故障等がある

- ブルースクリーンになったパソコンの修理は5,000~16,000円+部品代がかかる

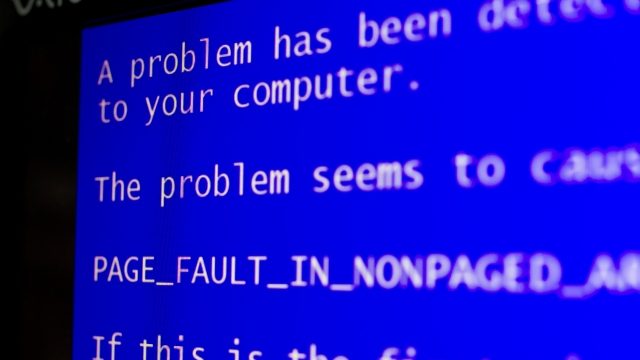

ブルースクリーンとは

ブルースクリーンとは、パソコンの青い背景に白い文字の英語が表示された画面のことです。

WindowsOSが搭載されているMicrosoftのパソコンで、OSに異常が生じたときに起こる現象です。

画面がこの状態になるとキーボードの操作はできず、一度表示されると再起動後も表示されます。

ブルースクリーンは突然表示されることが多いですが、起動システムとメモリのタイミングが合わないときに発生する可能性が高くなります。

ブルースクリーンが出やすいタイミングは以下の4つに分類されます。

下記を参照すると、起動中または作業中に出やすいことがわかるでしょう。

- パソコン使用中

メモリの読み込みエラーなど、パソコン作業中のトラブルがブルースクリーンの原因になることがあります。

ブルースクリーンになって10分後に再起動するため、気を付けてください。

作業中のファイルはこまめに上書き保存をしましょう。

- ロゴが表示された後

メーカーロゴが表示された後、ハードディスク等基本的な動作に関わる部分のトラブルが発生するとブルースクリーンになる可能性があります。

- ロゴが表示される前

電源をオンにしてすぐにブルースクリーンになり、先に進みません。

- Windowsupdate後

Windowsのupdate後、画面に「問題が発生したため、PCを再起動する必要があります」という表示が出ることがあります。

この状態だとデスクトップにログインしてのデバイスマネージャーの表示や、システムログの確認ができません。

参考:Dell コンピュータでのブルースクリーンまたはエラーコードの停止のトラブルシューティング | Dell 日本

ブルースクリーンが出たときの注意点

ブルースクリーンが出たときの注意点を2つ紹介しておきます。

電源は切らない

ブルースクリーンになってもすぐに電源をオフにしないでください。

電源を切ってしまうと、エラーコードのメッセージを控えられません。

ブルースクリーンが表示されて10分程経つと自動的にパソコンが再起動します。

再起動される前に画面上のエラーコードをメモしておきましょう。

再起動されたらすぐに、データのバックアップを外付けのハードディスクやUSBメモリ、ネットワークHDDに取ってください。

エラーコードを見逃さずメモを取る

エラーコードはパソコン起動時や作業中に出ることが多いです。

エラーコードが出ると10分後に自動で再起動されるので、その前にエラーコードのメモを取るか携帯電話で画面の写真を撮ってください。

ブルースクリーン上のエラーコードにはそれぞれ意味があるので、見逃さないようにしましょう。

エラーコードを見逃した場合の確認方法

エラーコードのメモを取れなかったときは、以下の対応を取ってください。

- パソコン左下の「Windows」マークを右クリックし、「イベントビューアー」を選択する。

- 「イベントビューアー」画面左の「Windowsログ」をダブルクリックし、一覧から「システム」を選択する。

- システムのイベント数が表示されたら、一覧から「現在のログをフィルター」を選択する。

- フィルター画面が表示されたら、「イベントソース」横の矢印を選択し、下にスクロールする。一覧の中の「Bug Check」にチェックを入れる。

- 「現在のログをフィルター」画面右下の「OK」をクリックする。

- 元の画面に戻り、「イベント」を選択すると発生したイベント内容が確認できる。

- イベント内容の「詳細」タブをクリックしエラーコードを確認する。

参考:ブルースクリーンのエラーコードやログを確認する方法 – Dell Community

【原因別】ブルースクリーンのエラーコードの種類

ブルースクリーンのエラーコードの種類を紹介します。

ドライバー

ドライバー(パソコン内蔵機器や周辺機器を動かすためのファイル)や、実行中のソフトウェアに不具合が起きているときのエラーコードはこちら。

| エラーコード | 意味 |

|---|---|

| 0x0000000A | アクセス許可外領域へのアクセス |

| 0x0000001E | 無効な領域へのアクセス |

| 0x0000003F | 不適切なメモリ管理 |

| 0x0000007E | 互換性の問題が発生している、または破損している |

| 0x0000009F | デバイスドライバーや接続中デバイスの不具合が起きている |

| 0x000000BE | ドライバーかメモリの不良・破損している |

| 0x000000D1 | ドライバーに不具合がある |

| 0x000000D8 | ドライバーがメモリ使用量を正しくクリーンアップできていない、あるいはドライバーに不具合がある |

| 0x00000116 | ディスプレイドライバーに不具合がある |

メモリ

メモリ関係のエラーコードはこちらを参照してください。

| エラーコード | 意味 |

|---|---|

| 0x00000050 | 読みだしたいデータがメモリ内に存在しない |

| 0x000000F2 | メモリ自体が応答しない |

| 0x0000002E | メモリに不具合が起きている |

| 0x0000007F | メモリが物理的に壊れている |

これらのエラーコードが出たら、メモリが正しく読み込めていない証拠です。

ハードディスク

ハードディスク関係のエラーコードはこちらになります。

| エラーコード | 対処法 |

|---|---|

| 0x0000007A | CDから起動できるOSでパソコンを起動し、バックアップを取る |

| 0x000000ED | 「F8」キーを押しセーフモード起動を試み、「chkdsk/f」「chkdsk/r」を実行する |

| 0x00000024 | ハードディスクのファイルシステムか不良ブロックが壊れている |

| 0x000000F4 | ハードディスクかハードディスクケーブルが故障している |

これらのコードが出たら、パソコンのハードディスク等記憶装置にエラーが発生しているはずです。

どれもHDDの物理的な故障を意味します。

より詳しいエラーコードはこちらから確認できます。

参考:コンポーネント別の Windows Update エラー コード一覧 – Windows Deployment | Microsoft Docs

ブルースクリーンが起こる原因

ブルースクリーンが起こる原因を9つ紹介します。

Windowsの不具合

OSであるWindows、ソフトウェア面での不具合が原因になっている場合がこれです。

Windowsの不具合が原因だと最悪、リカバリ作業(パソコンを初期化する作業)が必要です。

Windowsの更新プログラムが上手くいかなかった

Windowsの更新プログラムが実行できない場合は、常駐プログラムの影響またはシステム破損の可能性を考えてください。

クリーンブートとシステムファイルチェッカーを確認してみましょう。

クリーンブートは、スタートアップに登録されているアプリとサービスを無効にしたままパソコンを起動する方法です。

部品の劣化または故障

パソコンに周辺機器を接続しているときにブルースクリーンが起きたら、一旦部品を全て外してみましょう。

ブルースクリーンが改善されたら、今度は一つずつ機器を付け直して原因を探します。

パソコンの部品劣化や故障がブルースクリーンの原因になっている場合は、メーカーや専門業者に依頼して部品を交換してください。

システムファイルの破損

システムファイルが破損している可能性もあります。

その場合は以下の7つの方法を試してみてください。

- システムファイルチェッカーツールを実行する

- 「Windows」マークを右クリック

- 「Windows PowerShell(管理者)」>「sfc/scannow」を入力して「Enter」を押す

- コマンドを実行するとシステムファイルチェッカーツールの実行が始まる

- DISMコマンドを実行する

- 「スタートメニュー」を右クリック

- 「PowerShell」ウィンドウ>「DISM.exe/Online/Cleanup-image/Restorehealth」を入力して「Enter」を押す

- DISMコマンドが自動修復を開始する。

- スタートアップ修復を実行する

- 回復環境を起動す

- 「オプションの選択」>「トラブルシューティング」>「詳細オプション」>「スタートアップ修復」をクリック

- 手動で正しいシステムファイルを上書きする

- 「Windows」マーク>「ファイル名を指定して実行」>「%windir%\Logs\CBS\」を入力して「OK」を選択

- 一覧から「CBS.log」をデスクトップに移動して、ログの内容を確認

- 「Windows」マーク>「Windows PowerShell(管理者)」をクリック

- 壊れたシステムファイルの所有権を取得し、「takeown/f」を入力して「Enter」キーを押す

- 壊れたシステムファイルのフルアクセスを許可し、「icacls」を入力して「Enter」キーを押す

- システムファイルをコピーコマンドを用いて上書きする

- ディスククリーンアップを実行する

- 「スタートメニュー」>「エクスプローラ」>「PC」>「ローカルディスク(C:)」>「プロパティ」>「ディスクのクリーンアップ」>「システムファイルのクリーンアップ」をクリック

- 削除したいファイルの項目を選択し「OK」を押す。

- システム復元を実行する

- 「スタートメニュー」>「システム」>「システム情報」>「システムの保護」>「システムの復元」をクリック

- Windows 10を初期化する

- 「Windows」マーク>「設定」>「更新とセキュリティ」>「回復」>「このPCを初期状態に戻す」を選択する。

基盤やマザーボードの故障

マザーボード部分に接触不良が起こると、エラーになりブルースクリーンを起こすことがあります。

マザーボードを掃除してもブルースクリーンが直らない場合は、HDD障害が起きているかもしれません。

内部基盤が壊れた状態で通電させると最悪発火してしまう可能性があるので、極力電源を入れないでください。

ノートパソコンであればバッテリーを取り外しておきましょう。

マザーボード故障時の症状とは?4大原因と2つの調べ方を解説>>

ウイルス感染

パソコンがウイルスに感染したときもブルースクリーンになる可能性があります。

このような事態を防ぐために、McAfee・Norton・kaspersky・eset・ウイルスバスタークラウドといったセキュリティソフトをパソコンに導入しておきましょう。

万が一ウイルスに感染してしまったら、以下の対応を取ってください。

- セキュリティソフトをアップデートする。

- ネットワークから切断する。

- セキュリティソフトのウイルススキャンで、ウイルスの種類を特定をする。

- ウイルスの感染源となったメールや、ダウンロード済みのファイルを削除し、ゴミ箱から完全に削除する。

メモリの不具合

ブルースクリーンの原因がメモリの不具合であるならば、少し時間を置いてから再起動しましょう。

再起動で修復する可能性があります。

実行中のプロセスやドライバーが、アクセス許可のないメモリ領域にアクセスしようとしたときも、ブルースクリーンになります。

「explorer.exe」等安定したプログラムが原因である場合は、メモリが故障している・不良品である可能性が高いです。

パソコンが修復しなくても同じ型番のメモリを購入する、メモリを挿し直すなどの対応を取ってみてください。

ハードディスクの破損

以下のエラーコードが出た場合は、HDDやSSDの不具合が原因だと考えましょう。

- 0x0000007A

- 0x000000ED

- 0x000000F4

パソコンから外付けHDDやUSBメモリを外すだけで解決することもあります。

ハードディスクが破損している場合、中のデータも破損していると考えた方が良いでしょう。

事前にハードディスクやGoogle Drive、Dropboxなどにバックアップを取っていないならデータ消失の可能性があります。

ドライバーの不具合

ドライバーの不具合に起因する場合、ドライバーが多くのメモリを要求したためにシステムが使い果たしてしまいます。

パソコンの作業中よりも起動した後にブルースクリーンになることが多いのは、このせいです。

新しいハードウェアをパソコンに接続するとき、ドライバーが正確にインストールされない場合があります。

この場合、ドライバーがOSに対応していないので最新のバージョンにアップデートしてください。

ブルースクリーンのエラーに対する対処法

ブルースクリーンのエラーに対する対処法を9つ紹介します。

パソコンを再起動する

メモリの不具合が原因でブルースクリーンが起きている場合は、少し時間を置いてから再起動してみましょう。

再起動は「スタートメニュー」から再起動する方法・サインアップ後に再起動する方法・ショートカットで再起動する方法の3つがあります。

部品を交換する

ハードディスクが劣化または故障している場合、とくに異音が聞こえる場合は部品を交換しましょう。

劣化・故障した部品が保証期間内であれば、メーカーに問い合わせれば無償で交換できます。

パソコンを購入して2〜3年経過していたら保証期間を過ぎているので、メーカーか専門業者で部品を購入してください。

周辺機器を全て取り外す

パソコンにHDD・外付けSSD・USBメモリ・マウスが接続されている場合は、すべて取り外してください。

周辺機器をすべて取り外してもブルースクリーンが終わらなかったら、周辺機器に問題があります。

一つずつ順番に機器をつけて、不具合が発生している機器を調べましょう。

システムを復元する

システムに不具合が発生する前の状態に戻すことをシステム復元といいます。

画面左下の「Windows」マークを押して「設定」に行き、「システム」をクリックすれば実行可能です。

ノートパソコンの場合は必ずACアダプターをパソコンに接続しましょう。

システムを復元すると、パソコンが初期化してしまうことを知っておいてください。

メモリーを挿し直す

パソコンのメモリの挿入具合が緩んだり接触不良が起きたりすると、ブルースクリーンが起きます。

メモリを挿し直すときは静電気が起きないよう注意してください。

デスクトップパソコン、ノートパソコンそれぞれの挿し直し法を紹介します。

- デスクトップパソコン

- パソコンの電源を切り電源コードを抜く。

- キーボード・マウス・LANケーブル等の周辺機器を全て取り外す。

- パソコン本体の側面パネルを開け、メモリのロックを解除して真っすぐ引き抜く。

- メモリを挿し直す。

- ノートパソコン

- パソコンの電源を切りACアダプターや周辺機器を全て取り外す。

- パソコンを裏返しメモリカバーを開ける。

- メモリのロックを解除し、真っすぐ引き抜く。メモリを挿し直す。

接続機器を挿し直す

接続機器が原因でブルースクリーンが起きたときは、一旦全てを取り外しましょう。

その後に機器を一つずつ挿し直してみてください。

機器を全て外したときにブルースクリーンが起きなければ、それぞれのドライバーが最新のものかを確認しましょう。

ドライバーが古ければ、新しいものを取り入れてください。

一台ずつ周辺機器を付け直して問題が起きたら、機器または機器のドライバーがパソコンに対応していないのかもしれません。

パソコンのリカバリを実施

パソコンのリカバリには最低2時間以上、長いと半日以上かかるので時間に余裕を持って実行しましょう。

リカバリーにはリフレッシュ・システムの復元・リセット(ファイルの削除のみ行う・ドライブを完全にクリーンアップする)があります。

- リフレッシュ

画面の右端からスワイプインし「設定」を選択し、「PC設定の変更」をクリックする。

「保守と管理」をクリックし、「回復」を選択する。画面に表示される指示に従う。

リフレッシュはWindowsが再インストールされ、個人用ファイルと設定は保存されたままになります。

- システムの復元

- 画面左下のスタートメニューから「設定」>「システム」>「詳細情報」>「関連設定」>「システムの保護」>「システムの復元」を選択

- 「システムファイルと設定の復元」で「次へ」を選択

- 一覧から「復元ポイント」をクリックし、「影響を受けるプログラムの検出」をクリック

- 「削除されるプログラムとドライバー」「復元が見込まれるプログラムとドライバー」のボックスを確認し、画面を閉じる

- 復元ポイントが選択されていたら、「次へ」を選択

- 「復元ポイントの確認」という画面で「完了」を押す

- リセット

- 画面左下の「スタートメニュー」から、順番に「設定」>「更新とセキュリティ」>「回復」を選ぶ

- 「このPCを初期状態に戻す」の画面で「開始する」をクリック

- 「このPCをリセットする」画面で「すべて削除する」を選ぶ

リセットしてしまうと、パソコンが出荷前の状態になるので全てのデータが削除されます。

更新プログラムのアンインストールをする

Windowsの更新プログラムは、Windowsの不具合やセキュリティホール等を修正するためのものです。

しかし更新プログラムインストール後にブルースクリーンになった場合は、アンインストールしてみましょう。

更新プログラムのアンインストールは、画面左下の「Windows」マークから「設定」>「更新とセキュリティ」>「更新の履歴を表示する」>「更新プログラムをアンインストールする」をクリックすれば実行可能です。

BIOS設定を見直す

設定が変更され外付けハードディスクやUSBメモリからOSの起動が行われてしまうと、パソコンが起動できません。

一旦BIOS設定を見直しましょう。

BIOS設定の起動方法は以下の2つを参考にしてください。

- ファンクションキーを使ってBIOS設定を起動させる方法

パソコンの電源を入れてメーカーロゴ画面が表示されている間に、「F2」キーを押す。

- Windows 10の画面からBIOS設定を起動させる方法

「スタートメニュー」から、「設定」>「更新とセキュリティ」>「回復」を選択する。

「今すぐ再起動」を選択し、「オプションの選択」>「トラブルシューティング」>「詳細オプション」>「UEFIファームウェアの設定」>「再起動」をクリックする。

ブルースクリーンで再起動を繰り返す場合の対処法

ブルースクリーンで再起動を繰り返すときの対処法を4つ紹介します。

システムの復元を試す

システムの復元を試す場合は、その前にデータを復旧してください。

スタートアップ修復を起動させた後、トラブルシューティングの画面から「詳細オプション」を選択し「システムの復元」をクリックします。

システムの復元を実行してもブルースクリーンが直らない場合は、この操作を取り消してください。

システム復元の取り消し方は以下の手順を参考にしましょう。

- 画面左下の「スタートメニュー」から、順番に「Windowsシステムツール」>「コントロールパネル」>「システムセキュリティ」>「セキュリティとメンテナンス」>「回復」>「システムの復元を開く」>をクリックする。

- 「システムの復元」という画面が出たら、「システムの復元の取り消し」を選択する。

Windowsをリカバリする

リカバリを行うと、パソコンは初期状態に戻ってしまうため最終手段として考えてください。

Windowsのリカバリにはリカバリーメディアを使用する方法、リカバリ領域を使用する方法の2つがあります。

- リカバリメディア(回復ドライブ)を使用する方法

- 回復ドライブを接続しパソコンの電源を入れる。

- 「オプションの選択」>「トラブルシューティング」>「詳細オプション」をクリックする。「システムの復元」「このPCを初期状態に戻す」から一つを選択する。

- リカバリ領域を使用する方法

- 「スタートメニュー」>「設定」>「更新とセキュリティ」>「回復」をクリックする。

- 「このPCを初期状態に戻す」という画面が出たら、「開始する」を選択する。

- 「個人用ファイルを保持する」「全て削除する」「出荷時の設定に戻す」の中からいずれかを選ぶ。

BIOSの初期化を行う

BIOSとはBasic Input Output Systemの略称で、マザーボードに搭載されている必要不可欠なプログラムのことです。

BIOSには以下、4つの設定が用意されています。

- パソコン本体の設定や情報の確認

- 電源や起動の仕方の設定

- セキュリティやパスワードの設定

- 周辺機器を接続するための設定

BIOSの初期化をするにはパソコンをシャットダウンして周辺機器を全て取り外し、90秒放置してからケーブルを接続しましょう。

パソコン起動後「F2」キーを連打すると「BIOSセットアップユーティリティ」という画面が出るので、BIOSを初期化してください。

セーフモードを起動する

セーフモードは、「設定」「Shutdownコマンド」「Shiftキー」「システム構成」から起動することができます。

「設定」から起動させる方法

- 「スタートメニュー」>「設定」>「更新とセキュリティ」>「回復」>「今すぐ再起動」をクリックする。

- 「オプションの選択」で「トラブルシューティング」>「詳細オプション」>「スタートアップ設定」>「再起動」を選択する。

- 画面が変わったら、数字「4」か「F4」キーを押し、「セーフモードを有効にする」を選択する。

「Shutdownコマンド」から起動させる方法

- 「Windows」マークと「X」キーを同時に押し「ファイル名を指定して実行」をクリックする。

- 名前の部分に「Shutdown / r / o / t 0」を入力して「OK」を選択する。

- 「オプションの選択」が出たら、「「設定」から起動させる方法」の2.3.と同じ操作を行う。

「Shift」キーから起動させる方法

- 「スタートメニュー」>「電源ボタン」をクリックする。

- 「Shift」キーを押しながら「再起動」を選択する。

- 「「設定」から起動させる方法」の2.3.の操作を行う。

「システム構成」から起動させる方法

- 「Windows」マークと「X」キーを同時に押し、一覧から「ファイル名を指定して実行」をクリックする。または「Windows」マークと「R」キーを同時に押す。

- 名前の部分に「msconfig」と入力し、「OK」をクリックする。

- タブ「ブート」を選択し、ブートオプションの「セーフブート」にチェックを入れて「OK」を押す。

- 「再起動」を選択して、再起動されたらデスクトップ画面に「セーフモード」と表示されていることを確認する。

メーカー別ブルースクリーンに関する記事

対処法を試してもブルースクリーンが直らないときは

前述の方法を試してもブルースクリーンが直らないときは、以下2つの策を取ってください。

新しいパソコンに買い替える

ブルースクリーンが直らないのであればパソコンの寿命の可能性もあるので、買い替えるのがおすすめです。

パソコンの寿命は大体3〜5年と言われているので、それ以上使っているとどんどん劣化していきます。

ブルースクリーン以外にもフリーズしたり電源が落ちたりすることを繰り返す場合は、買い替えを検討しましょう。

またパソコンを買い替える際はデータ移行なども忘れずに行いましょう。

パソコンの買い換えに関してはこちらの記事でも詳しく解説しています。

パソコンの買い替え時はいつ?おすすめの購入時期や買い替え前にやること>>

メーカーまたは専門業者に修理を依頼する

ブルースクリーンが頻発するようなら、メーカーや専門業者に修理してもらってください。

メーカーの保証期間を過ぎているパソコンは専門業者に依頼しましょう。

修理を依頼すると、以下のような費用がかかります。

| サービス | 料金 |

|---|---|

| システム修復 | 9,000円+部品代 |

| HDD交換修理 | 16,000円+部品代 |

| メモリ交換修理 | 5,000円+部品代 |

まとめ:ブルースクリーンのパソコンは原因別に正しく対処しよう

ブルースクリーンは主に起動時、作業中に出やすいので何をしたときにそうなったかを確認しましょう。

HDD等の故障であれば部品を購入する必要がありますが、再起動すれば直るものもあります。

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。

突然パソコンの電源がつかなくなったという経験がある方も多いのではないでしょうか?

パソコンがつかない原因はバッテリーの故障やパソコン内部の汚れなど様々です。

パソコンの電源がつかないのを直すためには、しっかりと症状に応じた正しい対処法をする必要があります。

この記事では電源がつかないときの対処法・電源が入らない原因・電源がつかないパソコンの修理費用などを紹介します。

この記事でわかること

- パソコンの電源がつかない理由はバッテリーの故障・劣化、内部の汚れ等10個の原因が考えられる。

- 周辺機器を取り外す、ACアダプターを使う等の対応を取る。

- メーカーでのパソコン修理費用は5,000~10,000円かかる。

パソコンの電源がつかないときにまず確認すること

パソコンの電源がつかないときに、確認するべきなのは以下の3点です。

画面が電源オフになっていないか(本体はスリープまたは休止状態)

まず何かの拍子にパソコンの電源をオフにしていないかを確認してください。

スリープ状態や休止状態になっている可能性も考えられます。

スリープ状態や休止状態の解除方法はパソコンによって異なるので、説明書を確認し解除を試してみましょう。

デスクトップパソコンの場合、電源が電源ケーブルの接続されている背面にあることが多いのでケーブルの接続もされているか確認しておきましょう。

電源ケーブルが接続されているか

次に電源ケーブルがコンセントやパソコンに接続されているかを確認してください。

しっかりと刺さっていないことや抜けてしまっている可能性も考えられます。

ノートパソコンの場合はACアダプターが接続できていないと電源はつかないのでこちらも確認しておきましょう。

ケーブルの問題の場合はケーブルを新しいものに取り替えることで問題が解決します。

延長コードの節電用スイッチがONになっているか

延長コードの節電用スイッチがオフになっていると、電源が入りません。

タコ足配線の場合は電力供給の問題で電源が入らないことがあるので、別のコンセントに付け替えて起動するか確認しておきましょう。

パソコンの電源が入らない主な原因

パソコンの電源が入らない原因を、ここでは10個紹介します。

バッテリーの故障または劣化

パソコンは500〜2,000回充電をするとバッテリーの寿命が来るので、専門業者かメーカーに依頼してバッテリーを取り替えてもらいましょう。

パソコン購入後約2〜3年でバッテリーが劣化すると言われています。

電源コンセントが繋がっていない

そもそも電源がコンセントに繋がっていないと、パソコンの電源はつきません。

こちらも確認不足ということがあるので、しっかりと見ておきましょう。

内部に汚れが溜まっている

パソコンの内部は精密機械が詰まっていて、ホコリが溜まると電源がつかなくなります。

自作パソコンなら自分で対処できますが、メーカーのパソコンの場合は修理を依頼した方が賢明です。

自分でパソコンを解体して掃除をする際は、必ずバックアップを取り電源をオフにしてください。

掃除はエアダスターでホコリを吹き飛ばして、それでも残ったホコリはブラシで落とします。

帯電

パソコン内部に不要な電気が溜まることを、帯電といいます。

パソコンの長時間使用や電源ケーブルの接続しっぱなしは、コンデンサーの配線内やそれ以外の部分に電気が溜まる原因になるので気を付けてください。

パソコンが高温になっている

パソコンの温度は室温より7~8度高いです。

パソコン内部が40度以上にならないようにしましょう。

デスクトップパソコンでもノートパソコンでも、CPU(中央演算処理装置)の熱を逃がす通気口や冷却ファンをふさがないようにしてください。

パソコンが高温になるのを防ぐために、通気口や冷却ファンをこまめに掃除し、直射日光が当たる場所ではパソコンの使用を避けましょう。

パーツの故障または劣化

パソコンの電源ユニット・HDD(ハードディスクドライブ)・マザーボード・グラフィックボード・その他稼働部のある部品は故障によっても電源がつかなくなることがあります。

パーツが故障・劣化したときはメーカーに修理を出してください。

電力不足

電力不足が起こると、パソコンにかかる負荷が大きくなる・頻繁なエラーを発する・電源がつかなくなるなどの症状が起こります。

電力不足を感じたら、使用している電源ユニットの容量を確認してください。

容量はパソコンの左サイドカバーを外せば確認できます。

パソコンパーツの故障または不備

買ったばかりのパソコンが正常に起動しないときは、初期不良の可能性があります。

そういう場合はメーカーか正規代理店に問い合わせて、返品しましょう。

返品する際はパソコンを購入時の状態に戻し、物理破損がないことを確認します。

通電していない

パソコンが通電していないのであれば、電力供給がどこまで来ているかを確認し問題箇所を探しましょう。

問題箇所が見つかったら、パーツを交換して操作ができるか試してください。

パソコンの不具合

電源がつかないことの原因として他には、電子回路として機能していない・USBなどの周辺機器に問題があるなどが考えられます。

パソコンの電源がつかないときの症状別対処法

パソコンの電源がつかないときの症状別対処法を5つ紹介します。

電源がつかない場合

電源が入らない原因が電源ユニット・マザーボード・HDDの故障である場合、バッテリーが劣化している場合は新しい製品を購入するしかありません。

パソコンのバッテリー交換に関してはこちらの記事でも詳しく解説しています。

ノートパソコンのバッテリーの交換時期は?交換方法や寿命を伸ばす方法も紹介>>

パソコン内部のホコリが原因である場合は、メーカーに依頼するか自分で掃除をするかの2択です。

ウイルスに感染しているときはパソコンを修理に出してください。

ほかにも電力供給・帯電・周囲の温度が原因である場合もあります。

電源ケーブルがきちんと接続されているか、パソコンの長時間使用により内部に電気が溜まっていないか、寒すぎる・暑すぎる環境でパソコンを使用していないかを確認しましょう。

電源ランプはつくけどうつらない

電源ランプがついた後の状態によって、それぞれその原因が異なります。

- 画面が真っ暗な場合:パソコン本体に余計な電気が溜まっている可能性があるため、放電する。

- メーカーロゴが表示されたままフリーズする場合:OSという基礎ソフトウェアに問題がある可能性がある。この場合はメーカーや専門業者に修理を依頼する。

- 黒い画面に白い英語のメッセージが表示される場合:「キーボードのF1キーを押す」など、画面のメッセージに従う。

- 画面に文字が表示され続ける場合:パソコンがエラー処理を行っている最中なので、何もせずそのまま待機する。

- ブルースクリーンが表示される場合:基本的にはメモリーやハードディスクに問題がある可能性がある。電源をオフにせず、画面に表示されたエラーコードをメモしてその指示に従う。

電源がついた後の症状を見て原因を洗い出してみてください。

電源は入るけどWindowsが起動しない場合

電源が入った後メーカーのロゴマークが表示されない場合、部品のトラブル発生が考えられるでしょう。

この部品トラブルを自分で解決するのは難しいので、専門業者に依頼をしてください。

電源ボタンを押すと機械音がする場合

パソコンから「ジジジ」という機械音がするときは、以下3つの原因が考えられます。

- ハードディスクのシーク音

- ハードディスクの不具合

- パソコン内部のコイル鳴き

シーク音は正常な動作でも聞こえる音ですが、ハードディスクの不具合が起きたときはまずデータのバックアップを取り修理に出しましょう。

コイル鳴きの場合は故障とも言い切れません。

それほど気にならない音量であれば、そのまま使っても問題はありません。

また「ピッピッピ」というビープ音であれば、不具合が発生している可能性があるので説明書などを見てどのようなエラーが起こっているのかを確認しましょう。

パソコンから異臭がする

パソコンのトラブルにおいて特に危険な症状(焦げ臭い匂いがする・発熱が異常である・パソコンから異音がする)の一つにあるのが異臭です。

ただちにパソコンの使用をやめ、電源を切りコンセントを抜いてください。

パソコンを分解し内蔵のディスクを取り外し基盤を見れば、異臭の原因を特定できるでしょう。

ノートパソコンの電源がつかないときの対処法

ノートパソコンの電源がつかないときの対処法を3つ紹介します。

接続中の周辺機器を取り外す

マウス、プリンター、USBメモリやHDDに問題があると電源がつかない場合があります。

一度すべての周辺機器を外して、電源が入るかを確認してください。

電源が入ったら一つずつ機器を接続してみて原因を探しましょう。

ACアダプターを使う

ACアダプターはサイズが大きく重いので、ケーブル端部の損傷がよく目立ちます。

昔のアダプターよりは現在の製品は断線しにくくなりましたが、電源がつかないのはACアダプターの損傷に起因する場合があります。

その場合、代わりのACアダプターを挿入して電源が入るかを確認してみましょう。

電源ケーブルだけでパソコンを起動する

パソコンのバッテリーに問題がある場合、バッテリーを取り外して電源ケーブルだけでパソコンを起動してみましょう。

正常に起動できれば、バッテリーを交換するか電源ケーブルで起動するかのどちらかを選択してください。

また富士通のデスクトップパソコンは、電源プラグをコンセントに接続するとパソコンの電源が入る仕組みになっています。

参考:電源プラグをコンセントに接続すると自動的にパソコン本体の電源が入ります。

パソコンの電源がどうしてもつかないときの最終手段

前述の3つの方法を試してもパソコンの電源がつかないときは、以下2つの方法を実践してみてください。

専門業者またはメーカーに修理依頼

自分で色々な方法を試しても電源がつかない場合は、専門業者かメーカーに修理依頼を出してください。

NEC・富士通・レノボ・東芝・acerは症状別に修理費用を出しています。

パソコン修理の診断・見積もりはメーカーの場合約5,000〜10,000円、専門業者の場合は0〜約15,000円かかります。

さらに電源が入らない場合の修理は3万円前後、電源は入るがOSが起動しない場合は2万円前後、画面が故障していた場合は3万円以上を想定してください。

これらの費用はいずれも補償がない場合の金額で、専門業者・メーカーへの送料はだいたい本人が負担することになります。

参考:ホーム > FMVサポート > お問い合わせ窓口 > 修理受付 > 故障や修理に関する受付窓口 > 概算修理料金表 – 富士通

参考:修理サービス – 引取り修理サービス料金 – Lenovo Support JP

参考:dynabook.com > サポート > 修理サービス > dynabook あんしんサポート(修理) > dynabook修理概算料金

参考:サポートトップ>修理料金の目安(パソコン・タブレット) – acer

新しいパソコンに買い替え

電源がつきそうになく、購入して2〜3年経過しているならパソコンを買い替えても良いかもしれません。

パソコンの費用は安くはありませんが、購入してしまえば2〜3年買い替える必要がないので思い切って購入してみましょう。

パソコンの買い替えについてはこちらの記事でも詳しく解説しています。

パソコンの買い替え時はいつ?おすすめの購入時期や買い替え前にやること>>

修理にだすしかないパソコンの状態

自分で修理する方法がなく、プロに修理を依頼するべき2つの状態は以下の通りです。

パソコン本体のウイルス感染

パソコン本体がウイルスに感染してしまうと、パソコンやアプリの動作が重くフリーズしたり強制終了したりしてしまいます。

またパソコンが勝手に再起動をすることがあります。

さらに記憶のない広告ページやメッセージが画面に表示される、ブラウザを開くとき最初に表示するホームページが変更されるといったことがあれば要注意。

パソコンがウイルスに感染しないためにも、McAfeeやNorton、i-フィルターなどのセキュリティソフトを常に最新の状態にアップデートしておきましょう。

パソコン本体の故障

パソコン本体が故障してしまった場合は、専門業者に修理を依頼しましょう。

出張修理やデータをバックアップしたまま修理してくれる会社があるので、よく調べてから依頼してみてください。

まとめ:パソコンの電源がつかないなら症状確認をして適切に対処しよう

パソコンの電源が入らないといっても、バッテリーが劣化している・内部にホコリが溜まっている・帯電している・パソコンが高温になっているなど、様々な原因が考えられます。

まずはご自身で電源がつかない原因を探し、それぞれの対処法を試してみてください。

パーツ交換は自分でやるより専門業者やメーカーに依頼するのが賢明な判断と言えます。

どれを試しても電源がつかなければ、新しいパソコンの購入を検討してみましょう。

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。

ノートパソコンとデスクトップパソコンにはそれぞれ寿命があります。

購入から数年経ったパソコンの「動きが遅い」「頻繁にフリーズする」といったお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか?

寿命が来たパソコンにはさまざまな症状が現れ、やがて動かなくなります。

この記事では、パソコンの寿命や買い替えの判断基準について紹介します。

パソコンの寿命を伸ばす方法や古くなったパソコンの処分方法も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

この記事でわかること

- パソコンの寿命は約5年

- 買い替えの判断基準はハードウェアの故障、保証期間、OSサポート期間

- パソコンからの異音や異臭は寿命のサイン

- パソコンの寿命を伸ばすためには定期的なメンテナンスを

パソコンの寿命は何年?

パソコンの平均寿命は、約5年です。パソコンの寿命が近づくと、フリーズする、電源が落ちるなどの症状が現れます。

平均寿命はパソコンの使用状況や、パソコンの種類によっても寿命は異なります。

ここではノートパソコンとデスクトップパソコンに分けて寿命の目安を紹介します。

ノートパソコンの寿命

ノートパソコンの平均寿命は、約3〜5年と言われています。長く使うほどバッテリーやHDDやSSDが消耗し寿命に近づきます。

ノートパソコンの使用頻度や使い方、メンテナンスの有無によっても寿命の長さは変わります。

デスクトップの寿命

デスクトップの場合、HDDを搭載しているタイプはおよそ5年、SSDを搭載している場合は10年以上と言われています。

ノートパソコンよりも、デスクトップパソコンの方が寿命が長くなるのは、熱の冷却がスムーズに進み、キーボードなどのパーツ交換がしやすいためです。

パソコンのパーツ別平均寿命

パソコンにはさまざまなパーツがあり、それぞれの使い方によって寿命が異なります。

それぞれのパーツの寿命の目安を紹介します。

HDDは平均5年

パソコンの寿命の大きな原因となるHDDの寿命は、平均5年です。

HDDはパソコンのメインとも言えるデータを記憶する場所です。2015年ごろからHDDに代わりSSDを使用しているパソコンが増えました。

SSDは、HDDよりも衝撃に強く、消費電力が少なく、データの読み書きが速く、そのうえHDDよりもサイズが小さいというメリットがあります。

しかしSSDが主流となって日が浅いため、SSDの寿命は未知数な部分もありますが一般的には5年ほどと言われています。

HDDとSSDの寿命に関してはこちらの記事でも詳しく解説しています。

ハードディスクの寿命は3~4年!故障の前兆や症状、診断方法を解説>>

【SSDの寿命は5年】故障前のSSDの症状や延命方法を徹底解説>>

バッテリーは平均2年

バッテリーの寿命は、平均2年程度です。

バッテリーは、2〜3年経過すると新品のパソコンの半分になります。

例えばフル充電で8時間使えるパソコンは、4時間程度しか使えなくなります。

バッテリーの持ちが悪くなってきたら、早めに交換を検討しましょう。

パソコンのバッテリーの寿命に関してはこちらの記事でも詳しく解説しています。

ノートパソコンのバッテリーの交換時期は?交換方法や寿命を伸ばす方法も紹介>>

ファンは平均7年

ファンは、CPUを冷やしたりパソコン内部に熱がこもるのを防いだりする重要な役割を持っています。

平均寿命は7年です。ファンは、パソコンの電源がオンの間は常に回り続けており、故障が近くなると異音がするようになります。

寿命が近づいてくるとパソコンの熱を排熱できなくなるため、パソコンの故障に繋がってしまいます。

ディスプレイは平均8年

ディスプレイの寿命は、1日にどれくらい使用するのかなど使用状況によって異なります。ディスプレイの寿命を時間で表すと15,000〜30,000時間です。

毎日8時間使用する人の場合、5〜10年程度使用できる計算になります。

ディスプレイの寿命が近くなると、購入時より画面が暗くなる、鮮明さがなくなる、画面がぼやける、横線が入る、ちらつくなどの症状が現れ、完全に寿命が来ると映らなくなります。

キーボードは平均5年

毎日キーボードを利用している場合は、もっと短くなる可能性もあります。

キーボードが反応しない、勝手に反応する、キーが押したまま戻らないなどの症状があれば故障です。

キーボードだけが故障した場合は、外付けのキーボードを使って対応することも可能です。

キーボードの寿命はこちらの記事で詳しく解説しています。

CD・DVDドライブは平均5年

CDやDVDを挿入しても反応がない、ドライブが動かない、読み込みが遅いなどの症状は、寿命が近い状態です。

ドライブの修理は高額のため、パソコンの買い替えや外付けドライブの購入を検討しましょう。

電源ユニットは平均5年

電源ユニットは、パソコンを起動するためのパーツで、負荷が高いため寿命は5年程度です。

寿命が近い電源ユニットを使用していると、各パーツの故障の原因になります。

電源ユニットの寿命が近くなると、勝手に電源が落ちる、起動しない、フリーズする、シャットダウンできないなどの症状が現れます。

電源ユニットの寿命に関してはこちらの記事でも詳しく解説しています。

【パソコンの電源ユニットの寿命は?】故障前の症状や延命するための方法>>

パソコンの寿命を判断する6つの症状

パソコンの寿命は約5年ですが、寿命を迎えるタイミングはそれぞれの使用状況によって異なります。

パソコンは寿命が近くなると、さまざまな症状が現れるようになります。

ここではパソコンの寿命が近づいてきた時に出てくる症状を紹介します。

パソコンからの異音

パソコンからはファンが回る音や、ハードディスクが動く音などさまざまな音がします。

例えば、パソコンの電源を入れた時に「プチッ」や「ポツ」などのノイズ音が発生することがあります。

電源状態の変化によって、オーディオ回路の出力信号が不安定になったり、オーディオ回路を初期化したりするときに、出力信号が変動するため発生している音のため故障ではありません。

しかし、あきらかにそれまでとは違った音がする場合や異音がする頻度が多い場合は、パソコンに不具合が起こっている可能性があります。

参考:富士通Q&A パソコンから異音がします。故障でしょうか。

パソコンからの異音についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

パソコンからの異音は修理が必要?原因や対処法を詳しく解説します

頻繁にフリーズする

パソコンが頻繁にフリーズする場合は、熱暴走、ハードディスクの故障、メモリ不足などが考えられます。

パソコン内部には熱に弱いパーツも多く、冷却ファンの機能の低下により排熱がうまくいかなくなると熱暴走を起こします。

ハードディスクは、作業したデータを保管する場所のため、毎日多くのデータの読み取りや書き込みを行っています。

長期間パソコンを使用しているとハードディスクが劣化し、急にフリーズが起こるようになります。

最新のドライバーをインストールしたり、ハードディスクの空き容量を増やしたりすることで改善する場合もありますが、頻繁に起こる場合は故障の可能性があります。

参考:富士通Q&A [Windows 10] パソコンの動作が不安定になることがあります。

パソコンのフリーズに関してはこちらの記事でも詳しく解説しています。

パソコンが頻繁にフリーズする原因と対処法!強制終了の方法も解説>>

焦げたようなにおいがする

パソコンを長時間使用している場合や内部にホコリがたまっている場合は、パソコン本体に熱を帯びやすくなります。

パソコンが高温になると熱暴走を起こしたり、焦げたような臭いがしたりします。

原因は、コンデンサーの破裂や電源周り、冷却ファンの排出口のホコリなどです。

パソコンからの異臭は火事の原因にもなりとても危険です。

すぐにパソコンの電源を切り、コンセントからプラグを抜いてください。

また、ハードディスクに不具合がある場合でも、パソコン内部から焦げくさいにおいがします。

においが発生すると、どれくらいでハードディスクが故障するかはわかりません。完全に故障するとデータの復旧は難しくなるため、早急に対処しましょう。

起動しない、電源が落ちる

パソコンのパーツは消耗品のため、使っているうちに経年劣化します。

パソコンが起動しない、頻繁に電源が落ちる、再起動をくり返す場合は、ハードディスクやマザーボードの故障が考えられます。

パソコン本体に熱がこもり過ぎたことでも強制的にシャットダウンされる場合があります。ファンの故障などの冷却力の低下も原因です。

起動しない、電源が落ちるのは、パソコンに重大な問題がある可能性が高くなります。修理や買い替えを検討しましょう。

参考:富士通Q&A [Windows 10] パソコンの操作中に電源が切れてしまいます。

パソコンが起動しないことに関してはこちらの記事でも詳しく解説しています。

パソコンが立ち上がらない!起動しない原因と黒い画面になった時の対処法>>

充電できない

バッテリーは消耗品のため、2〜3年程度でフル充電の電池の持ちが新品の半分になります。バッテリーを交換しないでそのまま使用を続けると、まったく充電できなくなります。

充電できなくなるとバッテリーのみで作動しなくなりますが、ACアダプターを使用していればそのまま使えます。

パソコンが充電できない原因はこちらの記事で解説しています。

ノートパソコンが充電できない原因は?症状別の対処法を具体的に解説

バッテリーの故障の場合は交換で問題が解決しますが、バッテリーが充電中にも関わらずランプがつかないなど無反応の場合は、パソコン側の原因で充電できない可能性もあります。

パソコンのバッテリーの寿命に関してはこちらの記事でも詳しく解説しています。

ノートパソコンのバッテリーの交換時期は?交換方法や寿命を伸ばす方法も紹介>>

パソコンの寿命を長くする8つのコツ

パソコンの寿命は使い方によって異なり、寿命を伸ばすためのコツがあります。

しっかりと正しい使い方をしていれば、長く使うことができます。

この章では、パソコンの寿命を伸ばすコツを8つ紹介します。

排熱や暑さ対策をする

パソコンは高温に弱くデリケートです。

室内の温度に気を付ける、通気口をふさがない、直射日光を避けるなどの対策が大切です。ノートパソコンは熱を逃しにくい構造のため、冷却台の使用もおすすめです。

ホコリがたまらないようにする

パソコンの吸排気口にホコリがたまると、パソコンに熱がこもる原因になります。

パソコン周りはホコリがたまりやすいため、定期的に清掃してホコリがたまらないようにしましょう。

優しく扱う

パソコンはデリケートで衝撃に弱い機械です。

落としたり、ぶつけたりすると故障する原因になります。

ノートパソコンを持ち運ぶ場合は、ケースに入れてできるだけ丁寧に扱うように心がけましょう。

バッテリーの取り扱いに注意する

バッテリーは、100%まで充電する、0%になるまで充電しない、アダプターの差しっぱなしなどで寿命が短くなります。

ノートパソコンに多く使われているリチウムイオン電池は、つぎ足し充電が可能なので、0%になる前に充電しましょう。

充電回数を減らしバッテリー残量が20〜80%を保つようにすることでバッテリーの寿命を伸ばすことができます。

電源の入れっぱなしや頻繁に電源を切るのは避ける

長時間使用しない場合はシャットダウン、数十分〜1時間以内に作業を再開する場合はスリープがおすすめです。

頻繁にパソコンの電源のオン・オフをくり返すとハードディスクに負担がかかります。また長時間スリープモードにすると、常に通電した状態となり、こちらもパソコンに負荷がかかります。

パソコンの寿命を伸ばすためにはPCを使用する時間に合わせて、シャットダウンとスリープモードを使い分けましょう。

結露や液体に注意

パソコンに液体がかかると故障の原因になります。直接液体をかけるのはもちろん、冬場は結露にも注意が必要です。

パソコンを寒い場所から暖かい場所へ移動した場合、内部に結露が発生し水滴がついている可能性があるため、すぐに電源をつけるのはやめましょう。

部屋の温度にパソコンがなじんでから電源をつけると安心です。

HDDとSSDの状態をチェックする

パソコンの故障の多くは、HDDやSSDの状態が原因です。急に故障して慌てないためにも、こまめに状態をチェックすることが大切です。

HDDとSSDの状態を調べるためには、フリーソフトの「CrystalDiskInfo」がおすすめです。「CrystalDiskInfo」を使うとドライブの障害や故障の前兆がわかります。

定期的にメンテナンスをする

パソコンは内部の清掃などだけでなく、内部データのメンテナンスも必要です。

以下のように、不要なデータを削除するなどしてハードディスクの動作が速い状態を保ちましょう。

- パソコンを最新の状態に保つ

- データのクリーンアップをする

- セキュリティソフトを軽くする

パソコンの寿命が来たときの対処法

パソコンの寿命が近づいてきたら買い替えや処分を検討する必要があります。

この章ではパソコンの寿命がきたときの対処法を年数別に紹介します。

購入から3年以内は修理に出す

購入から3年以内の場合は、修理を検討しましょう。パソコンの使い方にもよりますが、寿命の目安は5年のため、3年程度の故障は寿命ではない可能性が高くなります。

購入から3年以内の場合、有料で延長保証がつくこともあります。

購入して4年以上は買い替えを検討

パソコンは購入してから4年以上経過すると、故障ではなく寿命を迎えるパーツも出てきます。

故障個所を修理しても、他のパーツがすぐに寿命を迎える可能性もあるため、買い替えや処分を検討したほうがいいでしょう。

パソコンの買い替え時はいつ?おすすめの購入時期や買い替え前にやること>>

パソコンを買い替える判断基準

パソコンを買い換える基準としては寿命や故障などの他に保証期間やサポート期間なども考慮する必要があります。

ここではパソコンの買い替えの基準を紹介します。

ハードウェアの故障

パソコンが寿命を迎える大きな原因の1つにハードウェアの故障があります。

ハードウェアとはパソコンを構成しているパーツのことで、ディスプレイ、ハードディスク、メモリ、マザーボードなどがあります。

ハードウェアが故障すると、パソコンが起動しない、データの保存ができない、パソコンが落ちるなどの不具合が起こります。

ハードウェアの故障の中でも、起こりやすいのがハードディスクの故障です。

ハードディスクはパソコン内のデータを保存する場所で、多くのファイルが保存されており、データを読み書きします。

このハードディスクが故障するとパソコンに不具合が起こりやすくなります。

ハードディスクの故障についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。

修理保証期間

パソコンメーカーは、修理対応のためにパソコンのパーツを一定期間保管しています。

メーカーのパーツの保管期間は一般的に6年程度と言われています。この期間内であれば、故障しても修理が可能です。

部品の保有期間が終了すると、メーカーでは修理ができない可能性があります。そのため、修理保証期間が過ぎた場合は、故障する前に買い替えを検討するのがおすすめです。

OSのサポート期間

パソコンの本体の基本的なシステムを管理しているのがOSです。

Microsoft社の「Windows」やApple社の「Mac OS」が代表的なOSです。

OSのサポート期間は定期的な更新で、不具合の改善やセキュリティの強化を行っていますが、発売から約10年で終了します。

例えば、「Windows7」のサポート終了は2020年1月14日、「Windows10」は2025年10月14日となっています。

Windows7のサポートについてはこちらの記事で詳しく解説しています。

Windows7のサポート終了後に使い続けるとどうなる?セキュリティソフトを入れても使えない?

パソコンの起動やシャットダウンができない、突然フリーズするなどの症状は、OSの不具合によって起こる場合があります。

OSのサポートが終了するとこのような不具合の修正がされません。

セキュリティも更新されなくなるため、ハッキングを受けやすくなる、ウイルスに感染しやすくなるなどのリスクも高まり危険な状態となります。

OSのサポート期間終了後は、他に問題がない場合でも、パソコンの買い替えを検討しましょう。

参考:ご存じですか? OS にはサポート期限があります! – Microsoft atLife

パソコンの買い替え時はいつ?おすすめの購入時期や買い替え前にやること>>

パソコンの買い替えのポイント

パソコンが寿命を迎えたら、新しいパソコンを購入する必要があります。

パソコンを選ぶ際には、次の点をポイントに買い替えを検討しましょう。

次の買い替えタイミングを考慮する

次に購入するパソコンを長く使う予定の場合は、メモリ容量やストレージ容量が大きく、高いスペックのパソコンを選びましょう。

短期間で買い替え予定の場合は、コスパを重視して必要最低限のスペックのパソコンを選ぶのも良いでしょう。

パソコンの性能は進化が早く、最低限のスペックのパソコンを短期間で買い替えた方が快適に使える可能性もあります。

パソコンのスペックについてはこちらの記事でも詳しく解説しています。

パソコンのスペックとは?調べ方や必要スペックの目安について解説 |

パソコンの使い道に合わせて選ぶ

パソコンを使って何をするかによって必要なパソコンのスペックは異なります。

動画制作やソフトウェア開発などがメインの場合は高いスペックが必要です。

ネットサーフィンなどの簡単な操作がメインの場合は、最低限のスペックでも問題ありません。

パソコンの選び方について知りたい方は以下の記事も参考にしてください。

パソコンの選び方!用途やスペックを初心者にもわかりやすく解説

ハードディスクはSSDタイプを選ぶ

パソコンを長く使いたい場合は、ハードディスクがSSDタイプのものがおすすめです。

HDDに比べると高額にはなりますが、SSDは落下の衝撃に強く、消費電力が小さい、処理速度が速いなどのメリットがあります。

HDDとSSDの違いについてはこちらの記事でも詳しく解説しています。

どっちを選ぶ?HDDとSSDの違い!寿命や速度を徹底比較 |

最新OSが搭載されているものを選ぶ

OSのサポート期間は約10年です。

サポート期間は発売日からのため、できるだけ最新のOSを選ぶ方がサポート期間が長くなります。

古いOSをアップグレードする場合は有償になるため、できるだけ最新のOSを搭載したパソコンを選びましょう。

バックアップを取っておく

パソコンが完全に故障するとデータ移行ができなくなる可能性があります。

新しいパソコンへスムーズにデータ移行するためには、早めにバックアップを取ることが必要です。

パソコンの買い替えに関してはこちらの記事でも詳しく解説しています。

パソコンの買い替え時はいつ?おすすめの購入時期や買い替え前にやること>>

パソコンの平均寿命に関するよくある質問

パソコンの平均寿命に関するよくある質問をご紹介します。

パソコンの平均寿命はどのくらいですか?

ノートパソコンとデスクトップパソコンによって寿命の目安が異なります。

ノートパソコン:約3〜5年

デスクトップパソコン:HDDの場合約5年、SSD10年以上

パソコンが壊れる前兆はありますか?

パソコンが壊れる前兆はいくつかあります。

- パソコンから異音がする

- 頻繁にフリーズする

- 焦げたようなにおいがする

- 起動しない、電源が落ちる

- 充電できない

パソコンの寿命を長持ちする方法はありますか?

パソコンを長持ちさせるには下記の方法が有効です。

- 排熱や暑さの対策をする

- ホコリがたまらないよう適度に掃除する

- 優しく扱う

- バッテリーの取り扱いに注意する

- 電源の入れっぱなしや頻繁に電源を切るのは避ける

- 結露や液体から注意する

- HDDとSSDの状態をチェックする

- 定期的にメンテナンスする

パソコンが壊れた時はどうしたらいいですか?

パソコンが寿命をむかえた時の対処法は購入してからどの程度経過しているかによって異なります。

- 購入してから3年以内:修理に出す

- 購入してから4年以上:買い替えを検討する

パソコンの買い替え時はいつ?おすすめの購入時期や買い替え前にやること >>

パソコンを買い替える時のポイントはありますか?

パソコンを買い替える時の5つのポイント

- 次の買い替えタイミングを考慮してスペックを選ぶ

- パソコンの使い道に合わせて選ぶ

- ハードディスクはSSDを選ぶ

- 最新OSが搭載されているものを選ぶ

- バックアップを取っておく

パソコンの選び方!用途やスペックを初心者にもわかりやすく解説>>

まとめ:パソコンの寿命は5年程度だが使い方次第で長くなることも

パソコンの寿命は、平均5年です。

使い方によっても寿命は異なるので、普段から定期的なメンテナンスをすることが大切です。

パソコンは購入から4年が経過するといつ故障してもおかしくないので、急に故障しても慌てないようにデータのバックアップを取るなど準備をしておきましょう。

また、パソコンが寿命を迎え、買い替える場合は古いパソコンの処分が必要です。

古いパソコンの処分は事前にデータの消去を行いますが、完全にパソコンのデータを消去するのは素人では難しい場合もあります。

無料パソコン処理サービスでは、完全無料でデータの消去まで行ってくれます。

日本全国どこからでも送料無料でパソコンを送ることも可能です。

古いパソコンの処分に困った場合は、無料パソコン処理サービスパソコン廃棄.comを検討してみてください。

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。