404 Not Found

Switchで遊んでいて画面に映らない、ゲームを読み込まないなどのトラブルに見舞われてしまうと故障したのかと考えることもあるでしょう。

Switchが故障したと思われるときでもいくつかの対処法を試すことで復旧することがあります。

この記事では

- Switchが故障したときの対処法

- Switchが故障する原因

- Switchの故障を防ぐ方法

について解説していきます。

Switchが故障したときの対処法

Switchが故障したときの症状別の対処法を解説します。

Switchの電源が入らない場合

Switchの電源が入らない場合はバッテリーが切れている可能性もあります。

まずは充電器に接続して充電してみましょう。

充電しても電源がつかない場合は、電源ボタンを長押しして強制的に電源を切り、再び電源を入れることを試してみてください。

Switchがテレビに映らない場合

Switchがテレビに映らないときはHDMIケーブルが正しく接続されているか、テレビの入力設定が正しいかを確認してください。

Switchから音が出ない場合

スイッチから音が出ない場合は、ボリュームを上げてみたり、ヘッドフォンジャックに接続してみることも効果的です。

音声の出力先がテレビになっているかどうかも併せて確認しておきましょう。

それでも音が出ない場合は他の原因が考えられるので、以下の記事も参考にしてください。

Switchが充電できない場合

Switchが充電できないときは充電ケーブルの断裂や劣化、バッテリーの不具合が考えられます。

ケーブルやバッテリーを交換して充電できるか確認しましょう。

また社外品の充電器では充電が上手くいかないこともあるので、純正品を使うことをおすすめします。

Switchが充電できないのはなぜ?原因7つと対処法6つを解説!

ゲームソフトを読み込めない場合

ゲームソフトを上手く読み込まないときはスロットやゲームカードに汚れやほこりが付着している可能性があります。

ほこりをエアダスターなどで吹き飛ばして読み込めるか再度試してみましょう。

それでも読み込めない場合は別の原因も考えられますので、無理にスロットをいじらず修理に出すことをおすすめします。

Switchがネットに繋がらない場合

Switchがネットにつながらない場合はWi-Fiの設定を確認しましょう。

またルーターが正常に動作しているかのチェックも併せて必要です。

Wi-Fiが不安定な場合は有線による接続を試してみるのもよいでしょう。

Switch本体が熱くなる場合

Switchで長時間ゲームをすると本体が熱くなることがあります。

熱くなりすぎた場合はいったんゲームを中断して休ませましょう。

また社外品の冷却ファンの上で冷やしながらプレイすることでもある程度の効果は得られます。

Switchの熱対策は以下の記事でも詳しく解説しています。

Switchが水没してしまった場合

Switchは防水仕様になっていないため水没させると高確率で故障します。

故障していなくても徐々に内部の部品が腐食したり、画面に水が入って見にくくなったりするのでいったんはよく拭いて自然乾燥させましょう。

このときに早く乾かしたいからと言ってドライヤーなどで暖めることは余計に故障する原因となるので避けましょう。

いずれにせよ水没してしまうと通常通り使用できる可能性は低くなりますので、濡らさないように普段から注意しましょう。

ジョイコンが故障した場合

Switchのジョイコンは比較的高い耐久性を持っています。

ジョイコンは任天堂が公表している耐久性試験をクリアしており、L/Rボタンを同時に押し続けた場合において、約100万回の操作が可能だとされています。

またジョイスティックも摩耗に強く長期間の使用にも耐えられるように設計されています。

しかし使用頻度や使用環境によっては故障することもあります。

ジョイコンが故障した場合は保証期間内であれば無償で修理が可能です。

まずは保証期間内かどうか確認しましょう。

保証期間が切れている場合は、任天堂公式修理サービスや民間の修理業者を利用することができます。

プロコンが故障した場合

任天堂が公表している耐久性試験によるとプロコンのL/Rボタンは、約50万回の操作が可能であり、十字キーは約200万回の操作が可能だとされています。

またプロコンのスティックも摩耗に強く、長期間の使用にも耐えられるように設計されていますが、使い方によっては故障してしまうこともあります。

ジョイコン同様に保証期間内であれば無償で修理が可能です。

保証期間外の場合は任天堂公式の修理サービスや民間の修理業者に依頼することで修理可能です。

リングコンが故障した場合

リングコンは日本の国際規格JIS規格に準拠した耐久性テストをクリアしています。

JIS規格の耐久性試験ではリングコンを約10,000回折り曲げることができることが要求されています。

またリングコンにはボタンやスイッチが搭載されていないため、故障しにくいという利点があります。

それでも激しく動かすという特性上故障する可能性はあります。

リングコンもジョイコンやプロコン同様に保証期間内の場合は無償修理が可能です。

それ以外の場合は任天堂公式の修理サービスや民間業者に依頼しましょう。

Switchが故障する原因

Switchが故障する主な原因を解説していきます。

落下や衝撃による損傷

Switchはポータブルゲーム機であるため、移動中に落下や衝撃によって損傷することがあります。画面割れや本体のへこみ、スイッチの連動不良などが発生することがあります。

水没による故障

Switchは防水ではないため、水没や飲み物などの液体が入り込むことによって故障することがあります。

過剰な長時間使用

長時間の使用により、電池の寿命が短くなったり、本体の発熱が生じることがあります。

ファームウェアの更新

本体のアップデートがうまくいかず、ソフトウェアの不具合が発生することがあります。

ソフトウェアの不具合

Switchで起動するゲームソフトやアプリケーションが原因で、本体がフリーズやクラッシュを引き起こすことがあります。

湿度や温度の変化

高温多湿な環境や低温の環境に長時間置かれた場合、スイッチの液晶に黄ばみが発生することがあります。

純正品以外のケーブルでの充電

Switchは純正品以外のケーブルでの充電を推奨していません。

タイプCのケーブルであれば刺さってしまうため、充電できてしまいますがSwitchの純正ケーブルとアンペア数の違いなどがあるため、不具合の原因となることもあります。

Switchの修理費用目安

Switchの修理は任天堂公式の修理サービスか民間業者かで多少変わってきます。

任天堂公式の修理費用

任天堂公式の修理サービスを利用した場合の修理費用の目安は以下の通りです。

| 修理箇所 | 費用(有機ELモデル) | 費用(通常モデル) |

|---|---|---|

| CPU基板 | 15,400円 | 13,200円 |

| ディスプレイ | 11,000円 | 8,800円 |

| 上記以外の故障 | 4,950円~ | 4,950円~ |

| ジョイコン | 2,200円(一本分の価格) | 2,200円(一本分の価格) |

| ドック | 3,960円 | 3,300円 |

| プロコン | 4,290円 | 4,290円 |

任天堂公式の場合は確実に修理されて戻ってくる可能性が高いため安心して預けることができます。

ただし、修理内容や状況によっては数周間かかることもあるのでその点は留意しましょう。

民間業者の修理費用目安

民間業者によって修理費用は異なります。また修理箇所によっても変わってきますので、あくまでも目安を解説していきます。

| 修理箇所 | 費用 |

|---|---|

| ディスプレイ | 10,000円~20,000円程度 |

| ジョイコン | 2,000円~5,000円程度 |

| バッテリー交換 | 2,000円~5,000円程度 |

| その他 | 要問い合わせ |

民間業者は修理が早い代わりに費用が高くなる傾向もあります。

どちらを使うかは状況に合わせて選択しましょう。

まとめ:Switchの故障はある程度自分でも対応できる

以上Switchの故障について解説してきました。

Switchの故障によっては自分で対処することもできるので、この記事で解説したことを参考にまずは試してみてください。

修理に出す場合は任天堂公式の修理サービスか民間業者に出すことになりますが、状況や費用に応じて選択しましょう。

またあまりにもひどく故障している場合は買い換えることも選択肢の一つです。

古いSwitchを処分する際は

パソコン廃棄.comで無料で処分することができます。

送料無料で送るだけなので、ぜひ検討してみてください。

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。

Windows11を利用していて動作が重く、もどかしい気分になったことはありませんか?

Windows11が重いと一言で言っても原因は原因はさまざまで、対処法もいくつかあります。

この記事では

- Windows11が重い原因

- Windows11が重いときの対処法

について解説していきます。

Windows11が重い原因とは?

Windows11が重くなる原因としては以下の要件が挙げられます。

- スペック要件が上がっている

- 更新プログラムを適用していない

- 使わないプログラムが動いている

- 不要なファイルやプログラムが多い

- ウィルスに感染している

- 視覚効果を使っている

- デスクトップにファイルを置いている

- メモリ容量が不足している

スペック要件の向上

Windows10からWindows11にアップグレードしたタイミングで動作が重たいと感じることが多くみられますが、主な原因はWindows11のOSサイズが大きくなったことにあります。

Windows11で推奨されているスペックは、Windows10より上がっています。

両OSの推奨スペックは下記のような違いがあります。

| Windows11 | Windows10 | |

| プロセッサ | 1ギガヘルツ(GHz)以上で2コア以上の64ビット互換プロセッサまたはSystem on a Clip(SoC) | 1GHz以上のプロセッサまたはSoC |

| メモリ | 4ギガバイト(GB) | 1GB(32ビット)または20GB(64ビット) |

| ストレージ | 64GB以上の記憶装置 | 16GB(32ビットOS)20GB(64ビットOS) |

| グラフィックスカード | DirectX 12以上(WDDM2.0ドライバー)に対応 | DirectX9以上およびWDDM1.0ドライバー |

| ディスプレイ | 対角サイズ9インチ以上で8ビットカラーの高解像度(720p)ディスプレイ | 800×600 |

更新プログラムが未適用

Windows11にはリリースから、不具合を修正する更新プログラムが提供されています。

更新プログラムを適用しないと不具合が続くこともあります。

Windows11の初期バージョンのままにすると、OSの不具合が発生し、動作が遅くなることがあります。

使用していないプログラムが稼働している

Windowsは起動するときに、自動的にいくつかアプリが立ち上がります。

自動起動するアプリが多いと、その分メモリ、ストレージ、CPUなどに影響を及ぼします。

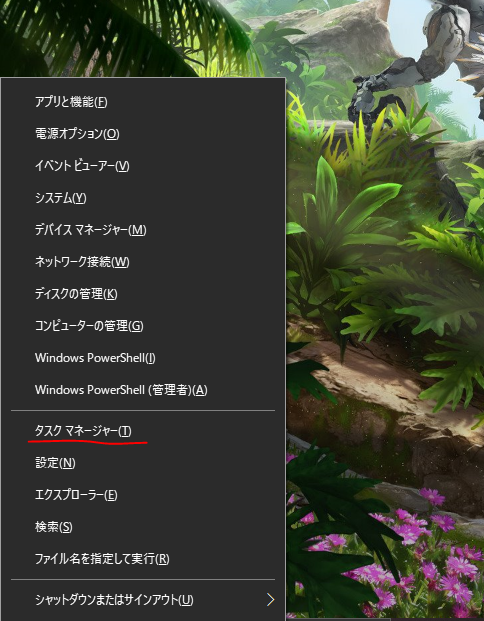

稼働中のプログラムはタスクマネージャーで確認できます。

タスクマネージャーはスタートボタンを右クリックすると表示されるメニューの中に存在します。

タスクマネージャーを選択すると表示される小さな画面にある『アプリ』に表示されているのが、起動中のアプリです。

不要なファイルやプログラムが多い

普段使用していないアプリが自動起動設定になっている場合、背後で動作してしまうためシステムに負荷がかかってしまいます。

ウィルスの感染

突然PCが重くなったり、不自然な挙動をするようになった場合はウィルスに感染している可能性もあります。

発行元が不明なアプリをインストールしたり、海外のサイトにアクセスしたなど身に覚えがある場合はウイルスが侵入することも考えられます。

視覚効果の使用により重くなっている

Windowsにはウィンドウの最大化・最小化のときに動きがある表示にしたり、ウィンドウの下に影を付けるなどのアニメーション効果が一部に設定されています。

このような視覚効果を利用するとPCには必要以上の負荷がかかります。

スペックの低いPCでは動作が重くなるので特にアニメーションはいらないという人は外しておくとよいでしょう。

デスクトップにファイルを置いている

デスクトップにフォルダやファイルを置きっぱなしにしすぎると起動の度にファイルを読み込むのに時間がかかり、システムに負担がかかります。

メモリ容量が不足している

データやプログラムを一時的に保存するメモリの容量不足もWindows11が遅くなる原因として考えられます。

メモリが不足すると、多くの作業を同時にこなすことができないことがWindows11の動作が重いと感じることにつながります。

Windows11が重いときの対処法

Windows11が重くなったと感じるときの対処法は下記のものがあります。

- PCの再起動

- PCのスペックを上げる

- デスクトップを整理(デスクトップのファイルは極力フォルダに置く)

- HDD・SSDメモリの増設

- ドライブの最適化

- 視覚効果とパフォーマンスの調整

- SSDでの運用

- Windows10にダウングレードする

- 不要なスタートアッププログラムを無効にする

- 不要なファイルやプログラムを削除する

- ウイルスの感染を防ぐ

- WindowsUpdateを行う

- ドライバーソフトウェアを最新の状態にアップデートする

- Windowsのシステムファイルに異常が起きていないか確認する

- クリップボードの履歴を無効にする

- 位置情報サービスをオフにする

- アプリケーションやWindowsからの通知を無効にする

- ドライブの圧縮をやめて動作を改善する

PCの再起動

Windows11が重いとき、まず試してほしいのはPCの再起動です。

再起動することでメモリなどの消費をリセットできます。

使いすぎていたメモリをリセットすることで動作が改善することがあります。

PCのスペックを上げる

Windows11はOS自体が重いのでWindows10よりもメモリの消費量が増えます。

Windows11のメモリの推奨スペックは4GBですが、メモリを8GBにすることでメモリ不足が原因の動作の遅れは解消できます。

すべてのPCがメモリの増設ができるわけではありませんので、メーカーHPや問い合わせでメモリが増設できるか確認しましょう。

デスクトップを整理

デスクトップにフォルダやファイルを大量に置くとPCの起動時に大きな負荷がかかり、立ち上がりが遅くなります。

不要なファイルはできるだけ削除し、格納するときはデスクトップ以外にしましょう。

HDD・SSDメモリの増設

HDDやSSDなどストレージが少ないPCの場合は増設することで動作の遅れが改善される場合があります。

増設方法は

- 外部に取り付けられるHDDやSSDを利用する

- 内蔵HDDやSSDを増設

以上の2つの方法で増設可能です。

増設が難しい場合でも外付けHDDや外付けSSDはUSB経由で簡単に接続することが出来ます。

ちなみに購入から年数が経過しているPCはHDDやSSDの性能が劣化している可能性があります。

その場合は内蔵HDDやSSDを専門の業者に依頼して交換してもらうのもよいでしょう。

容量を増やすことによって保存できるデータ量が大きくなるだけでなく、動作も快適になります。

ドライブの最適化

ドライブを最適化するには『デフラグ』と呼ばれるツールを使います。

デフラグを使うことでディスク内の無駄な容量を圧縮できます。

デフラグの実行方法は下記のとおりです。

- Windowsキーを押す

- デフラグと入力

- 『ドライブのデフラグと最適化』をクリック

- Cドライブを選択し、『最適化』をクリック

視覚効果とパフォーマンスの調整

Windows11では視覚効果で演出する機能がありますが、このような視覚効果はCPUやメモリを消費します。

そのため視覚効果をオフにすることで動作改善が見込めます。。

手順は下記のとおりです。

- 設定

- アクシビリティ

- 視覚効果

- 『透明効果』と『アニメーション効果』をオフにする

SSDでの運用

HDDを利用しているときはSSDに切り替えるのもよいでしょう。

OSはHDDやSSDにインストールされるため、SSDにすると今までよりパフォーマンスの向上が見込めます。

Windows10にダウングレードする

Windows11にアップグレードしても、10日間以内であればWindows10へダウングレードが可能です。

10日以内であればデータを保持したままで戻すことができます。

ダウンロードするときは、ユーザーファイルに影響が出た場合に対応できるようにバックアップを行うことをおすすめします。

ダウングレードは

- 設定『システム』

- 回復

で以前のバージョンに戻せます。

不要なスタートアッププログラムを無効にする

スタートアップ登録されているプログラムは、自動的に起動されます。

自分で設定せず、メーカー独自の診断プログラムやサポートプログラムがスタートアッププログラムに最初から設定されていることがあります。

使わないプログラムは無効にしましょう。

- スタートボタンを右クリック

- 設定

- アプリ

- スタートアップ

上記の順番に実行すると、登録されているアプリが表示されます。

各アプリの右側にあるスライドボタンでON/OFFが可能です。

中には『影響なし』と表示されているものがありますが、文字通り影響ありませんのでそのままで問題ありません。

不要なファイルやプログラムを削除する

空き容量が全体の10%を切っている場合、動作に影響を及ぼす可能性が高くなります。

不要なファイルを削除したり使用しないプログラムのアンインストールをするとよいでしょう。

ストレージの空き容量は

- スタートボタン(右クリック)

- 設定

- システム

- 領域

領域へドライブが表示され、ドライブの空き容量を知ることができます。

ウイルスの感染を防ぐ

悪意のあるソフトやウイルスによってWindows11の動作が重くなることがあります。

アンチウイルスのソフトをインストールしておき、定期的にチェックを行うことでウイルス感染のリスクを軽減することができます。

アンチウイルスをインストールしていないときは、Windows11標準の『Windowsセキュリティ』を有効化しておきましょう。

Windows Updateを行う

Windows UpdateはPC内のソフトやドライバーを最新の状態を保つためだけではありません。

セキュリティの更新やバグの修正をする機能も含まれているため、Windows11が重いときの処理速度を改善する可能性もあります。

ドライバーを最新の状態にアップデートする

PCにはOSと呼ばれるオペレーティングシステムのほかにも、PCに内蔵されている機器(デバイス)や周辺機器などを円滑に使えるようにするソフトウェアが搭載されています。

このようなソフトウェアをドライバーと呼びます。

ドライバーはWindowsUpdateと一緒にインストールされているときとされていないときがあります。

ドライバーを最新の状態にすることで、CPUやハードドライブのパフォーマンスが向上し、PCの動きも快適になる可能性があります。

Windowsのシステムファイルに異常が起きていないか確認する

システムファイルチェッカーを使って、Windowsのシステムファイルに異常がないか確認してみましょう。

手順としては以下の通りです。

- システムファイルチェッカーを使うために、コマンドプロンプトを管理者として起動させる

- コマンドプロンプトを管理者として起動させたらDISM(システムイメージ修復ツール)を使って修復する

コマンドプロンプトには以下のコマンドを入力してEnterを押す

DISM.exe/online/Cleanup-image/Restorehealth

このコマンドによってWindowsのシステムイメージをチェックし、不具合が見つかった時はWindows Updateを通じて不具合のあるファイルを修復する

- DICM(システムイメージ修復ツール)を実行したら、sfcコマンドを使ってWindowsで保護されているシステムファイルの修復を行う

- コマンドプロンプトにはWindowsで保護されているファイルシステムに異常がある場合に修復するコマンドを入力

sfc/scannow

- 「検証100%が完了しました」と表示が出、その下に実行結果が表示される

クリップボードの履歴を無効にする

Windows11ではクリップボードの履歴を有効にし、最大25個のアイテムを保存することが可能になります。

初期設定ではコピーした項目は1個しか保持できないのが25個までできることは魅力的ですが、その分動作が遅くなる原因に繋がります。

この機能を有効にしている場合は

- スタートボタンを右クリック

- 設定

- システム

- クリップボードの履歴を無効にする

上記の手順で無効にすることができます。

位置情報サービスをオフにする

Windows11にはGPSやIPアドレス、近くの無線LANのアクセスポイントなどの組み合わせでPCの現在位置を特定する機能があります。

特に仕事用などでPCを使用する場合、位置情報サービスが不要な時がありますので、そんなときは位置情報をオフにするとよいでしょう。

アプリケーションやWindowsからの通知を無効にする

Windowsの画面右下にポップアップ通知が表示されます。

アプリケーションやWindowsからの通知を受け取るための機能ですが、特に必要なければ通知をオフ(無効)にすることが可能です。

Windowsが通知を出すためのリソースを使わなくてよくなるため、PCの速度が上がる可能性があります。

使っているパソコンでWindows11が動作しない場合は買い換えも検討

今回はWindows11が重い原因と対処法について解説しました。

対処法も簡単なものから少し複雑なものまでさまざまあります。

古いPCを使用している場合など、どうしても改善が見られないようなときは買い替えも検討してみてはいかがでしょうか。

買い換えた後の古いPCの処分は、安全に処分が可能なパソコン廃棄.comへ相談してみましょう!

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。

Chromebookの動作が重い、画面が頻繁にフリーズするといった不具合は、パソコンの初期化によって改善される場合があります。

Chromebookの初期化方法は、MacやWindowsパソコンとは異なります。手順や注意点を把握して、慎重に初期化作業を行いましょう。

今回は、Chromebookの初期化方法や注意点、初期化できない場合の対処法について詳しく解説します。

【この記事で分かること】

- Chromebookの初期化方法

- Chromebookを初期化する前にやるべきこと

- Chromebookのデータバックアップ方法

- 初期化における注意点

- 初期化できない場合の対処法

Chromebookの初期化が必要なケース

Chromebook初期化前にやるべきこと

Chromebookの不具合が続く場合、すぐに初期化するのではなく、まずは以下の作業を試してみましょう。

- 再起動してみる

- ハードウェアをリセットしてみる

それでも不具合が改善しない場合、初期化作業を行ってください。

また、初期化によってデータがリセットされる前に、バックアップしておく必要があります。

【不具合の場合】再起動してみる

Chromebookの不具合が気になった時は、最初に再起動を試してみましょう。

再起動すれば、動作の重さや画面のフリーズといったトラブルが改善される可能性があります。

ただ、一時的に正常な状態に戻るだけのケースもあるため、初期化ほどの効果はありません。

【不具合の場合】ハードウェアをリセットしてみる

再起動を試しても不具合が続く場合、ハードウェアをリセットしてみてください。

ハードウェアのリセット方法は、以下の通りです。

- Chromebookをシャットダウンする。

- キーボードの「更新ボタン」を押しながら、電源ボタンを押す。

- Chromebookが起動したことを確認して、電源ボタンから指を放す。

これで、ハードウェアのリセットは完了です。再起動、ハードウェアリセットを試して、不具合が改善しない場合は初期化を試してみましょう。

データをバックアップする

初期化作業を行う前に、データをバックアップする必要があります。

Chromebookを初期化すると、デバイス内のデータがリセットされます。重要な写真やビデオ、ドキュメントが消去されるため、事前にデータのバックアップを取っておきましょう。

Chromebookのデータバックアップ方法

Chromebookのデータバックアップ方法は、大きく分けて5通りあります。

- Googleアカウントに自動バックアップする方法

- 自動バックアップに対応していないデータのバックアップ方法

- 外付けHDDを利用する方法

- USBメモリを利用する方法

- クラウドサービスを利用する方法

なお、基本的にChromebookのデータはGoogleアカウントに自動バックアップされています。ただ、他の機器やクラウドサービスにバックアップする方法もあるため、自分に合った方法で行ってください。

それでは、一つ一つの方法について見ていきましょう。

Googleアカウントに自動バックアップする方法

Chromebookのほとんどのデータは、自動的にGoogleアカウントにバックアップされるようになっています。

Chromebookのコンセプトは「常に同期=常に最新」なため、デバイスにバックアップ機能や復元機能は搭載されていません。

自動バックアップがオンになっているかどうかは、以下の手順で確認できます。

- Chromeブラウザを起動する。

- メニューアイコンから「設定」をクリックする。

- 「同期」がオンになっているか確認する。

また、自動バックアップの対象外になっているデータもあります。Androidアプリ、ブラウザでダウンロードしたファイルなどはバックアップされません。

自動バックアップの対象外のデータをバックアップするためには、違う手順が必要です。

自動バックアップに対応していないデータのバックアップ方法

自動バックアップに非対応のデータは、以下の通りです。

- Androidアプリ

- ダウンロードフォルダ

ダウンロードフォルダのデータをバックアップするためには、ChromeOSのダウンロード先をGoogle Driveに変更する必要があります。

Androidアプリのバックアップ方法は今のところ提供されていません。

ダウンロードフォルダの自動バックアップ設定の手順は以下の通りです。

- Chromeブラウザの設定画面を開く。

- 「保存先」という項目をクリックする。

- 「変更」ボタンをクリックする。

- ChromeOSのファイルダイアログを開く。

- Google Driveを選択して「開く」をクリックする。

これで、ダウンロードフォルダはGoogle Driveに自動的にバックアップされます。

外付けHDDやUSBメモリなどの外部機器を利用する方法

外付けHDDやUSBメモリといった外部機器を利用してバックアップする方法もあります。

Chromebookと外部機器を接続し、バックアップしたいデータを選択して移行するだけで完了します。

非常に簡単に完了するバックアップ方法ですが、外部機器を破損・紛失してしまった場合は復元不可能なため、慎重に管理しましょう。

手順は以下の通りです。

- 外部機器とChromebookを接続する。

- データ移行先に外部機器を選択する。

- バックアップしたいデータを選択し、移行する。

クラウドサービスを利用する方法

DropBox、FleekDriveなどのクラウドサービスを利用する方法もあります。

クラウドサービスにバックアップを取っておくと、初期化後のデータ復元が簡単に完了します。

ただ、無料会員と有料会員でデータ容量の上限が異なるケースが多いです。

主なクラウドサービスのデータ容量をまとめたので、参考にしてみてください。

| クラウドサービス | データ容量 |

|---|---|

| DropBox | 無料会員:2GB 月額1,200円:2TB |

| GoogleDrive | 無料会員:15GB 月額250円:100GB 月額380円:200GB 月額1,300円:2TB |

| FleekDrive | 月額500円:100GB 月額1,500円:2TB 月額4,000円:無制限 |

| OneDrive | 無料会員:5GB 月額224円:100GB 月額1,284円:1TB |

手順は以下の通りです。

- オンラインストレージサービスにアカウントを作成する。

- データのバックアップを取る。

Chromebookを初期化する方法

データのバックアップが無事に完了したら、実際に初期化作業に入りましょう。

Chromebookの初期化方法は、大きく分けて4通りあります。

- 設定画面から初期化する方法

- ショートカットキーを利用して初期化する方法

- OSのリカバリーイメージから初期化する方法

- USBから初期化する方法

Chromebookの状態によって利用できる初期化方法が異なるため、適切な方法を選択してください。

それでは、一つ一つ解説します。

設定画面から初期化する方法

Chromebookが正常にログインできている場合、設定画面から初期化を行いましょう。この方法は最も簡単に完了します。

- 設定画面を開く。

- 「Powerwash」を選択する。

- リセットメニューから「リセット」をクリックする。

- 「再起動」をクリックする。

- 「このChromeデバイスをリセットします」と表示されたら、「Powerwash」を選択する。

- 「続行」をクリックして初期化する。

これで、設定画面からの初期化は完了です。

ショートカットキーを利用して初期化する方法

不具合やパスワード忘れにより、Chromebookにログインできない場合、ショートカットキーを利用して初期化しましょう。

ショートカットキーを利用すれば、ログイン前の画面からChromebookを初期化できます。

手順は以下の通りです。

- キーボードの「Ctrl」、「Shift」、「Alt」、「R」を同時に押す。

- 「このChromeデバイスをリセットします」と表示されたら「再起動」を選択する。

- 「Powerwash」を選択して「続行」をクリックし、初期化開始。

Chromebookにどうしてもログインできない場合は、この方法で初期化してください。

OSのリカバリーイメージから初期化する方法

不具合によりChromebookが起動しない場合、OSのリカバリーイメージからの初期化が有効です。ログイン画面にすら進めない場合は、この方法を試してみましょう。

- Chromebookをシャットダウンする。

- 「ESC」、「更新キー」、「電源ボタン」を同時に押して電源をオンにする。

- 「Ctrl」、「D」を同時に押してOS認証を切る。

- Chromebookが自動で再起動され、リカバリーが開始される。

- 復元プロセスが開始される。

ChromeOSが故障していない限り、この方法での初期化が有効です。

USBから初期化する方法

OSのリカバリーイメージからの初期化が不可能な場合、USBを用いた初期化を試してみましょう。

この方法には、以下の準備が必要になります。

- Chromeブラウザを開いたPC

- 8GB以上の容量があるUSBメモリ

- インターネット回線

上記のものを準備できたら、「Chromebookリカバリーユーティリティ」を利用して初期化しましょう。

- 「Chromebookリカバリーユーティリティ」をインストールする。

- 「ESC」、「更新キー」、「電源ボタン」を同時に押して電源をオンにする。

- 「復元用のUSBメモリまたはSDカードを差し込んでください」と表示されたら、USBを接続する。

- 指示に従って初期化を行う。

この方法は、Chromebookが起動不可能かつリカバリーイメージからの初期化も不可能な場合に有効です。最終手段として用いてください。

Chromebook初期化の注意点

初期化は、全てのデータをリセットするという大がかりな作業です。誤った方法で初期化すると、トラブルにつながるリスクもあるため、正しい手順で行いましょう。

それでは、Chromebook初期化の注意点について見ていきましょう。

長時間を要する場合がある

初期化作業は、完了するまでにかなり時間がかかってしまう可能性があります。

Chromebook内に入っているデータが多ければ多いほど、初期化に時間を要します。

初期化に長時間を要することを見越して、時間に余裕を持って行いましょう。

途中で電源を切らない

初期化の途中でChromebookをシャットダウンすると、トラブルの原因になります。初期化エラーになったり、初期化後の不具合に繋がったりするリスクがあります。

初期化中は必要な操作以外はせず、電源ボタンには触らないようにしましょう。

初期化できない場合の対処法

Chromebookをどうしても初期化できない場合の対処法について解説します。

- 修理業者に出す

初期化は、Chromebookの不具合に対する最終手段です。その初期化作業が不可能な場合、業者に修理を依頼するか、処分・売却して手放すことを検討してください。

修理に出す

初期化できない場合、Chromebookを修理に出すという手もあります。

Chromebookを購入した店舗やメーカーに問い合わせて、修理可能かどうか確認しましょう。

Chromebookの修理に対応している業者はまだ少ないため、メーカー修理に出すケースがほとんどです。また、どのメーカーで購入しても1年保証が付帯している場合が多いです。

保証対象内かどうかも確認してみましょう。

まとめ:Chromebookを初期化して不具合を解消しよう

Chromebookの初期化方法について解説しました。不具合を解消したい場合、初期化を行う前にまずは「再起動」や「デバイスのリセット」を試してみてください。

Chromebookの状態によって有効な初期化方法が異なるため、適切な方法を選択しましょう。

また、Chromebookの初期化によって完全にデータが消えるわけではありません。Chromebookを手放す場合、個人情報の漏洩には注意が必要です。

Chromebookを安全に処分するなら、リサイクル料・データ消去料・送料無料のパソコン廃棄.comに依頼しましょう。

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。

まだ現役で使っている人も多いWindows8/8.1ですが、動作が重い、サクサク動かないと感じることはありませんか?

パソコンが重くなる理由はいくつかありますが、主にメモリ不足や常駐ソフトが負担となっていることが多くなります。

この記事では

- Windows8/8.1が重くなる原因

- Windows8/8.1が重くなったときの対処法

- Windows8/8.1を処分する方法

について解説していきます。

Windows8/8.1が重くなる原因

Windows8/8.1が重くなる原因にはメモリ不足や常駐ソフトの負担など様々なものがあります。

メモリ不足

Windows8/8.1に限らずパソコンはメモリが足りなくなると動作が遅くなります。

メモリとはよく机の広さに例えられますが、机が広ければ資料や道具を多く置いておくができます。

資料や道具をパソコンに当てはめるとブラウザやアプリになります。

動作が遅いということは一つ一つのアプリを終了させたり、休止しなければ動かせない状態にあると考えられます。

メモリが少ないパソコンでは複数のアプリを立ち上げると重くなるということを覚えておきましょう。

常駐ソフト

ウイルス対策ソフトやドライバーなどの常駐ソフトが多く稼働しているとパソコンは重くなります。

バックグラウンドで動くソフトが多ければそれだけメモリを消費するので、他の作業をする余裕が減少します。

熱暴走

パソコンの冷却が上手くいっていないとCPUの温度が上昇し、性能が低下します。

熱による故障を防ぐために性能を意図的に落とす機能がCPUには組み込まれているため、動作が重くなるという症状が現れることがあります。

冷却が上手くいかない理由としては

- 埃で吸入口が塞がれている

- 負荷の高いソフトを使用している

- 室温が高い

などが挙げられます。

スタートアップアプリが多い

Windows8/8.1の起動と同時にスタートするスタートアップアプリが多いときも動作が重くなります。

特にウイルス対策ソフトやマウス、キーボードのドライバーなどはスタート時に大きな負荷をかけることがあり、稼働しすぎると起動に時間がかかるようになってきます。

自動メンテナンスが動作している

Windows8/8.1は設定された時間に自動でメンテナンスを実行する機能が付いています。

自動メンテナンスはソフトウェアの更新やシステム診断、ウイルススキャンなどを行います。

パソコンの使用中に自動メンテナンスが起動するとCPUやメモリを使うので、通常作業に影響が出ることがあります。

視覚効果でパフォーマンスが低下

Windows8/8.1にはアプリを立ち上げたり、特定の動作をしたときにアニメーションが入り、滑らかに描写する機能があります。

普段は動作に影響が出ることはありませんが、メモリの残りが少なくなったりCPUの稼働率が100%に近くなると、スムーズに動かなくなることがあります。

Windows8/8.1が重くなったときの対処法

Windows8/8.1が重くなったときの対処法はまずはメモリの確認を最初にするとよいでしょう。

メモリの確認以外の対処法も解説していきます。

メモリを確認する

Windows8/8.1が重くなったらまずはメモリを確認してみましょう。

メモリの使用率が100%に近くなっている場合は使用していないものを終了させて空きを作る必要があります。

メモリの確認の仕方は以下の通りです。

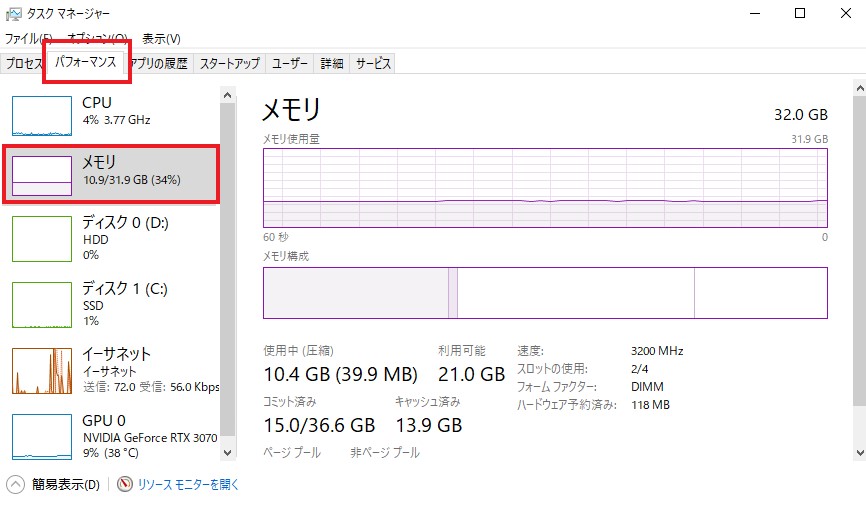

1.「Windows」キーと「X」キーを同時に押し、表示された一覧から「タスクマネージャー」をクリック

2.タスクマネージャーの【パフォーマンス】のタブをクリックする

パフォーマンスのタブをクリックしたら、メモリの使用状況を確認します。

下の図で【34%】となっている部分が100%に近くなっていたら、メモリが足りない証拠です。

3.不要なアプリを終了させる

メモリが不足している場合は【プロセス】のタブをクリックして、メモリを使用状況の多い順に並べ、不要なアプリを終了させましょう。

ただし、バックグラウンドでどうしても必要なアプリもあるので、今使っていないことが明らかなアプリのみを終了させるようにしてください。

再起動してみる

パソコンを長時間稼働させたままでいると使用していないアプリもメモリを食うようになってきます。

終了させたつもりでもバックグラウンドで通知を受け取っていたりすることもあるので、再起動してしまうのもおすすめです。

再起動すると不要なアプリは終了された状態で起動するので、負担を掛けている常駐ソフトも見つけやすくなります。

ファンの吸入口が埃で詰まっていないか確認する

特に高負荷の作業を行っていないのに重くなる場合はパソコンがしっかり冷却されているか確認しましょう。

空気の吸入口が埃で塞がれているとパソコンの内部を冷やすことができません。

定期的に清掃をするようにしましょう。

また夏場などの室温が高い部屋での使用も冷却効率を下げます。

エアコンを使用して適切な室温に調整してみることをおすすめします。

デフラグを行う

デフラグとは断片化してしまったデータを整理することを指します。

パソコンはデータの保存と削除を繰り返していくと、データを保存する領域がどんどん細かくなっていき、連続したデータではなくなってしまいます。

あちこちにデータが点在するようになるため、読み込む際に時間がかかるようになります。

デフラグを実行すると断片化されたデータが修復されるので、処理速度の向上が期待できます。

ウイルスチェックを行う

ウイルスに感染している場合もパソコンの動作は重くなります。

ウイルスは様々な経路で侵入しますが、もっとも多いのはメールからの侵入です。

メールの添付ファイルや不審なリンクにアクセスしてしまうと感染する確率が高くなります。

ウイルスに侵入されるとバックグラウンドで情報を抜き取られたり、不明なアプリが作動したりしてパソコンのパフォーマンスが低下します。

パソコンにはウイルスソフトを入れて常に最新の状態にアップデートしておきましょう。

またウイルスの侵入が疑われる場合は手動でウイルスチェックを行い、除去することも必要です。

常駐ソフトを終了させる

常に起動している常駐ソフトがある場合は一旦終了させてみて、動作が改善するか確認してみましょう。

常駐ソフトを無効にするには以下の方法で行います。

- 「Windowsキー」と「X」を同時に押し、一覧から「タスクマネージャー」を選ぶ

- 簡易表示になっている場合は「詳細」をクリックする

- スタートアップのタブを選択する

- 「状態」欄が有効になっているものを「無効にする」へ変更する

- 変更し終わったらパソコンを再起動させる

自動メンテナンスを停止する

スケジュールされた自動メンテナンスが起動している場合は、終了させることで動作が改善することがあります。

自動メンテナンスの設定を変更するには以下の手順で行います。

- 「Windowsキー」と「X」同時に押し、一覧から「コントロールパネル」を選ぶ

- システムとセキュリティを選択 ※表示方法がアイコンになっている場合はアクションセンターをクリック

- アクションセンターをクリックし、メンテナンス欄の下向きのカーソルをクリック

- 表示された「自動メンテナンス」欄にある「メンテナンス設定の変更」をクリックする

- 「自動メンテナンス」が表示されたらメンテナンス設定を変更して、「OK」をクリック

- 「メンテナンスタスクの実行時刻」ボックスをクリックして、普段使用しない時間に設定します。

- スリープや休止状態中に自動メンテナンスを実行したい場合は「スケジュールされたメンテナンスによるコンピューターのスリープ解除を許可する」にチェックを入れる

システムの復元を実行する

システムの復元を実行し、パソコンの動作が重くなる前の状態に戻すことで改善する場合もあります。

システムの復元を実行するにはパソコンの動作が重くなる前の復元ポイントが作成されていることが条件となります。

システムの復元は以下の手順で行います。

- 「Windowsキー」と「X」同時に押し、一覧から「システム」を選ぶ

- システムの保護をクリック

- システムのプロパティが表示されるので、「システムの保護」のタブを選択し、システムの復元をクリックする

- 画面に従って「次へ」をクリック

- 「別の復元ポイントを選択する」をクリックし、「次へ」をクリック

- パソコンの調子が悪くなる前に日付の復元ポイントを選択し、「影響を受けるプログラムの検出」をクリックする

- 「削除されるプログラムとドライバー」と「復元が見込まれるプログラムとドライバー」の内容を確認し、問題なければ「閉じる」をクリック

- 選んだ復元ポイントが間違いないことを確認し、「次へ」をクリック

- 「復元ポイントの確認」が表示されるので、「完了」をクリック

- 「いったんシステムの復元を開始したら、中断することはできません。続行しますか?」に対し、問題なければ「はい」をクリック

- 「Windowsのファイルと設定を復元しています。」と表示されるので、そのまま待つ

- システムの復元が完了すると自動的にパソコンが再起動するので、「システムの復元は正常に完了しました」のメッセージを確認したら「閉じる」をクリックして終了

再セットアップ(初期化)を行う

今までに紹介したどの方法でも改善できない場合はパソコンを再セットアップすることで解決できることもあります。

再セットアップは保存しているファイルや設定などは全て削除され、購入時の状態に戻るので、最後の手段として使うことをおすすめします。

Windows8/8.1の再セットアップ方法は以下記事を参考にしてください。

Windows8/8.1の初期化方法を解説!初期化できないときの対処法も紹介

まとめ:どうしても改善しない場合はパソコンの買い換えを検討

以上、Windows8/8.1の動作が重くなったときの対処法を解説してきました。

動作が重くなったときはまずメモリが不足していないか確認してみましょう。

パソコンを再起動させる、常駐ソフトを終了させることも有効です。

ハードウェア的な問題としては吸入口が埃で詰まっていないか確認してみることもおすすめです。

どうしても改善されない場合はシステムの復元や再セットアップという方法が必要になってきます。

またWindows8/8.1は古いOSのため、そもそも現代のアプリに対応していないというケースも考えられます。

OSのサポートも2023年1月には終了してしまうので、買い換えを検討してもよいでしょう。

不要なパソコンを処分するときはパソコン廃業.comの無料回収サービスが便利です。

パソコン廃業.comは段ボールに詰めて送るだけで処分とデータ消去を同時にしてもらえます。

データ消去には物理消去と磁気消去など確実な方法を採用しており、専門のスタッフが責任を持って行います。

不要となったパソコンを処分する際はぜひパソコン廃業.comを検討してみてください。

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。

CPUは、パソコンの頭脳ともいえるパソコンの中でも重要な部品です。

パソコンが起動しないなどの不具合があるとCPUの寿命が考えられますが、CPUは故障しにくく寿命がわかりにくいとも言われています。

しかし、物理的な破損や性能面から寿命を迎える場合も。

この記事では、CPUの寿命と症状から診断方法までくわしく解説します。

この記事でわかること

- CPUの寿命は正確には不明

- CPUの性能不足を感じたら交換を検討しよう

- 完全にCPUの寿命が来たらパソコンは起動しない

CPUは故障しないのは本当?CPUの寿命はわかりにくい

CPUはパソコンの中でも性能や価格を左右する重要な部品で、プロセッサーとも呼ばれます。

CPUは部品の中で最もよく働き、熱も発するため、ファンやクーラーで常に冷却されています。この冷却装置が故障するとたちまち高温になりますが、最近のCPUには安全装置があり、CPUが一定の温度以上になると電源が切れるようになっています。

CPUは熱によって故障しないように守られているため、故障しないと言われているのです。

ひと昔前のCPUは冷却装置が動作しないと、たちまち焼け焦げて、一瞬でパソコンが故障することもありましたが、今のCPUではほぼありません。

CPUは物理的な損傷などがない限り10年以上動き続けるため、CPUの寿命が何年かは正確には不明です。

各パソコンメーカーでは、有寿命部品として扱われている部品の例は、ハードディスクドライブ、キーボード、マウス、電源ユニット、メインボードなどで、CPU を含めていないことからも、CPUに寿命がないことがわかります。

| パソコンメーカー | 参考サイト |

|---|---|

| NEC | 消耗品と有寿命部品について |

| 富士通 | 有寿命部品および消耗品について |

| HP | 有寿命部品および消耗品について |

| Panasonic | 消耗品・有寿命部品についてのお知らせ |

しかし、CPUは永久に使えるわけではなく、物理的な損傷や性能不足などにより寿命が訪れることもあります。

CPUが故障する原因や症状とは?CPUを長持ちさせるための方法も解説>>

CPUの寿命が来る原因

寿命がないと言われるCPUですが、どのような原因で寿命がくるのでしょうか?

CPUは使い方やメンテナンス方法によって故障する場合もあります。CPUに寿命が来る原因を紹介します。

熱暴走

CPUはパソコンの中でも一番温度が上がる部品で非常に熱に弱く、一定の温度を超えると正常に動作しなくなります。

CPUはパソコンの頭脳にあたる部品で、人間が考えすぎると知恵熱が出るようにCPUも動作しすぎると高温に。

CPUは、CPUクーラーが設置され、高温になりすぎないように冷却されています。

たとえば、ファンにホコリがたまると排熱処理ができず、パソコン内に熱がこもり、グリスの塗り忘れなどでもCPUは高温になる場合があります。

このような原因で、CPUが高温になると熱暴走を起こしCPUが故障することも。

最近のCPUは高温になった場合に安全装置が働き、自動で電源が切れます。

安全装置の働きで突然電源が落ちることも含めて熱暴走と呼ばれています。CPUを故障から守る機能ですが、作業中に安全装置が働くとデータが消えるため、パソコン内が高温にならないように注意しましょう。

物理的な破損

CPU本体を傷付けてしまった場合は、CPUの寿命の原因になります。

たとえば、AMDのCPUにはピンがついているため、CPUの取り付けの際にピンが折れる可能性があります。

IntelのCPUには、ピンがないため折れる心配はあまりありませんが、取り付けるマザーボードにピンがあるためピンを折らないように注意しましょう。

また、ソケットを逆にして閉めた場合もCPUを破損させる原因になります。

CPUは小さい部品のため、取り扱いは慎重に行いましょう。

CPU内部回路が損傷

CPUに過度の負担をかけると内部回路が損傷する場合があります。

とくに「オーバークロック」は、CPUの通常の枠をこえて処理能力を高めますが、負担がかかりやすく、故障する原因になります。

オーバークロックは消費電力が上がるため、発熱量が増加し排熱処理がうまくできなくなるとCPUを損傷する恐れがあります。またパソコン内に熱がこもることで他の部品にも負担がかかり、故障の原因になることも。

オーバークロックをするためには、BIOSの設定を変更する必要があるため、自分で設定をしない限りは起こりません。しかし、中古のパソコンを購入した場合は前の持ち主が設定している場合もあるため、注意が必要です。

CPUの初期不良

メーカー製のパソコンを家電量販店やメーカーサイトで購入する場合は、動作確認済みで出荷されます。

しかし、部品をそれぞれ組み合わせ自作でパソコンを組む、CPUだけを自分で交換する場合は、意外とよくあるのがCPUの初期不良です。

配線ミスなどの作業ミスが全くないにも関わらず、パソコンが起動しない場合は、CPUの初期不良を疑いましょう。

CPUの初期不良は、パソコンに取り付けてみないと発見できません。CPUの初期不良はほとんどありませんが、自作パソコンや自分でCPUを交換した場合は注意しましょう。

マザーボードとの相性が悪い

CPU交換は、マザーボードに対応したCPUを取り付ける必要があります。

マザーボードに設置できるのは、マザーボードに合ったCPUのみです。たとえば、Intelの「Coreシリーズ」とAMDの「Ryzenシリーズ」では、ピンの形状が異なるため同じマザーボードは設置できません。間違えて取り付けた場合は、CPUを認識せずパソコンが正常に起動しません。

自作でパソコンを組む場合やCPUを交換する場合は、マザーボードとの相性に注意しましょう。

CPUの交換時期の目安

CPUに寿命はなく長期間使い続けられますが、交換したほうがいい目安もあります。

CPUは、主に性能面で不満を感じたときに交換するのがおすすめです。

CPUの性能不足を感じたとき

CPUが寿命で壊れることはほとんどありませんが、寿命を迎えていなくても、性能不足を感じたら交換する時期の目安です。

やりたいゲームの推奨環境に合わない、今のCPUの性能ではできない作業をしたい場合は、CPUの交換を検討しましょう。

新しいCPUが発売されたとき

CPUは毎年発売されるものではありませんが、定期的にスペックが高くなって販売されます。

CPUは発売された時期によって、「世代」が存在します。例えば、IntelのCoreiシリーズは、最新のものは第12世代です。

CPUの性能を左右するものは、コア数とスレッド数。

数が多いほど同時に処理できることが増え、スペックも高くなります。

たとえば、2005年ごろは「デュアルコア(2コア)」でしたが、2021年現在の主流は「クアッドコア(4コア)」「ヘキサコア(6コア)」「オクタコア(8コア)」です。

CPUは、購入時には満足していたスペックでも新しいCPUが発売されれば満足できなくなります。

たとえば、WindowsXPのCerelon DやPentium 4と現在のPentiumやCore i7の性能は、大きく違います。新しいCPUほど、改良が加えられ、消費電力が低く、発熱も少なく高性能の傾向があります。

新しいCPUが発売され世代が変わるとCPUの性能が上がるため、交換を検討しましょう。

CPUの交換方法に関してはこちらの記事でも詳しく解説しています。

パソコンのCPUを交換する手順を解説!注意点や起動しないときの対処法>>

CPUに寿命が来たときの症状

CPUに寿命が来ることはほとんどありませんが、熱や物理的な原因により寿命が来ることもあります。

パソコン不具合の原因はCPUだけではなく、次のような原因も考えられます。

- ハードディスクの故障

- マザーボードの故障

- メモリの不具合

- ディスプレイの故障

- ウイルス感染

- OSの不具合

以上のようにパソコンの不具合の原因はさまざま。

次のような不具合が現れたら、CPUの寿命の可能性もありますが、本当にCPUが原因で不具合が起こっているのかを見極めましょう。

ブルースクリーンになる

CPUの熱が許容範囲をオーバーすると、パソコンにはブルースクリーンが発生します。

起動直後には動いていたパソコンも、すぐにブルースクリーンになる場合はCPUの寿命の可能性も。

CPUファンの故障や、グリスの塗り忘れ、CPUファンとCPUの接着不足などによる熱暴走の疑いがあります。

パソコンのブルースクリーンに関しては、こちらの記事でも詳しく紹介しています。

パソコンのブルースクリーンが頻発する原因は?エラーコードの種類と対処法 >>

フリーズする

CPUに不具合があると、処理能力が落ちパソコンがフリーズするようになります。

フリーズとは、パソコンの画面が固まり動かなくなることです。

一時的なフリーズですぐに改善する場合は、単純にスペック不足になっている可能性もあります。

しかし、大容量の作業もしておらず、データ保存もあまりしていないのに、フリーズしたまま動作しなくなった場合はCPUの寿命かもしれません。

パソコンのフリーズに関しては、こちらの記事でも詳しく紹介しています。

パソコンが頻繁にフリーズする原因と対処法!強制終了の方法も解説>>

電源が落ちる

パソコンの作業中に突然電源が落ちる場合は、CPUが高温になりすぎたために安全装置が働き電源が落ちた可能性があります。

一度電源が落ちて、短い間隔で電源が落ちる場合は、パソコン内にこもった熱が原因の可能性が高くなります。

安全装置が働くほどCPUが高温になるのは、CPUに高い負荷がかかっているためです。CPUの性能不足も考えられ、寿命が近い症状です。

パソコンが起動しない

CPUはパソコンを起動させるために絶対に必要な部品です。

完全にCPUが寿命を迎えると、パソコンは起動しません。

ただしパソコンが起動しない症状は、パソコンに通電していない可能性があり、電源周りの故障の可能性も高くなります。

パソコンが起動しない場合の対処法は、こちらの記事でも詳しく紹介しています。

パソコンが立ち上がらない!起動しない原因と黒い画面になった時の対処法>>

パソコンが再起動を繰り返す

CPUが寿命を迎え性能不足になっている場合、アップデートの際に再起動を繰り返すことがあります。

CPUのスペック不足が考えられる場合はOSのバージョンや推奨環境をチェックしてみましょう。

また、アプリケーションをたくさん使っている、動画編集や音楽編集などをする場合はOSの推奨環境よりも高いスペックが必要になる場合もあります。

再起動を繰り返す症状は、CPUが性能不足で寿命が近いサインです。

パソコンの再起動が終わらないことに関しては、こちらの記事でも詳しく紹介しています。

パソコンの再起動が終わらない!ぐるぐるしたまま動かない原因と対処法>>

ビープ音が鳴る

パソコンに不具合があるとビープ音がなり、エラーを知らせてくれるものもあります。ビープ音は、パソコンに搭載されたマザーボードがエラーを感知してならすもの。

たとえば、ASUS製のマザーボードでは、CPUに不具合がある場合は次のようなビープ音が鳴ります。次のようなビープ音がパソコンから聞こえたら、CPUを確認しましょう。

| ビープ音 | 原因と対策 |

|---|---|

| 電源ランプが点灯し、スピーカーから「ピッ」と音が鳴りません。 | CPUやメモリが正しく取り付けられているか、接続部分に酸化がないかを確認してください。 |

| 長いビープ音が1回、短いビープ音が4回 | CPUファンエラー、CPU過温度エラー、CPU過電圧エラーで異常が検出されました。 |

参考:ASUS [マザーボード] モニター表示の問題をトラブルシューティングするためにブザーを使用する方法

パソコンからビープ音が鳴り続ける時はどうする?ビープ音の種類と対処法を解説>>

CPUの寿命を診断する方法

CPUの寿命が近づくとパソコンにいろいろな症状が現れます。しかし、パソコンの不具合の原因はさまざまで、CPUが原因とは限りません。

CPUの寿命が疑わしい場合は、次の方法で寿命を診断してみましょう。CPUは寿命がない部品のため、別の部品が故障している可能性もあります。

最小の構成でパソコンが起動することを確認

パソコンの最小構成とは、起動するために最低限必要な次の部品のことです。

- 電源ユニット

- CPU

- マザーボード

- メモリ

CPUが完全に故障した場合は、パソコンは起動しません。

エラーが出た場合は、最小構成の部品のうち、いずれかに不具合があると判断します。

最小構成でパソコンが正常に起動する場合は、最小構成の部品以外(ハードディスクやグラフィックボードなど)の不具合の可能性が高くなります。

順番に部品を付け替えて、故障の箇所を診断しましょう。

CPUを付け替えて診断

最もわかりやすい方法は、新しいCPUに付け替えてみることです。

新しいCPUに付け替えて、パソコンが正常に動作すれば古いCPUの寿命が考えられます。

CPUは世代によって、CPUソケットの形状が異なり、異なるソケットのCPUは付け替えできません。そのため、CPUを付け替えて診断するためには、ソケット形状が同じ新しいCPUを用意する必要があります。そのため、費用や手間がかかることがデメリットです。

CPUを付け替えても不具合が改善されない場合は、CPU以外の部品が原因となっています。

BIOSがCPUを認識していることを確認

BIOSとは、WindowsなどのOSの起動が起動する前に動作し、キーボードやマウス、メモリ、CPUなどの管理や制御を行う部品です。BIOSは起動時に接続されている部品を認識するため、CPUが正しく動作していればBIOSはCPUを認識します。

認識していない場合は、CPUの故障が疑われます。

ただし、CPUが完全に故障している場合、パソコンは起動しません。BIOSの制御にもCPUが必要なため、CPUが完全に故障している場合は、BIOSの確認もできません。

パソコンの電源もつかない場合は、最小構成の部品を1つ1つ交換して原因を診断しましょう。

CPUの温度を確認

CPUは高温になると安全装置が働き、電源が落ちるような機能があります。

そのため、2005年以前の古いCPUでないかぎりは、高温によってCPUが寿命を迎えることはまれです。

しかし、CPUが高温になると不具合が起こりやすくなるのも事実。CPUの温度は、ソフトをインストールしなくても、Windowsの機能「パフォーマンスモニター」で確認可能です。

パフォーマンスモニターでCPUの温度を確認する方法

パフォーマンスモニターはそのままでは温度の確認ができないため、CPU温度が確認できるように次の手順で、グラフに表示させる設定を行います。

- Windowsマークを右クリック

- コンピュータの管理をクリック

- パフォーマンス>モニターツール>パフォーマンスモニターの順にクリック

- 表の上部にある緑の「+」ボタンをクリック

- カウンターの追加がポップアップされる

- ローカルコンピューターの下の一覧から「Thermal Zone Information」(熱エリアの情報)の右側をクリック

- 「Temperature」(温度)が表示されるのでクリック

- 「追加されたカウンター」の一覧に「Temperature」(温度)が追加されたことを確認し「OK」をクリック

- パフォーマンスモニターの下部「表示」の部分にカウンター「Temperature」が追加されている

- 「ログデータの表示」アイコンをクリック

- パフォーマンスモニターのプロパティから「グラフ」タブをクリック

- 「表示」は「時間軸ラベル」にクリック、「垂直スケール」には最大400と入力すしてOK

これで、パフォーマンスモニターに「Temperature」(温度)がグラフで表示されるようになります。

ケルビン表示のため、通常使う摂氏温度を確認するときは「273」を引きましょう。

CPUの適性温度は40~70度。70度以上の場合は、CPUクーラーがうまく動作していない可能性があります。

CPUに損傷がないかを確認

CPUには、ソケットにピンが付いておりピンが折れると故障します。

ソケットのピンは、CPUをパソコンに入れるときに反対に入れた、CPUを落としたなどで折れること場合も。

CPUの損傷は目視で確認できます。CPUソケットのピンは、かなり小さいためルーペなどを使う、もしくはスマホなどで写真撮影し写真を拡大するなどで確認しやすくなります。

CPUの寿命を伸ばす方法

CPUの寿命をの伸ばすためには、しっかりと冷却することが大切です。

安全装置が付いていて故障しにくいとはいえ、パソコンが高温になるとCPUに負荷がかかります。できるだけCPUに負荷をかけないためには、次のような対策をしましょう。

パソコン内をこまめに掃除をする

パソコン内にホコリが溜まると、排熱処理がうまくできず、パソコン内に熱がこもります。熱がこもるとCPUは安全装置が働き電源が切れますが、パソコン内が高温になりやすい状態では、CPUに常に負荷がかかる状態になります。

定期的に、パソコン内部を掃除してホコリを取り除きましょう。

パソコン内部の掃除は難しいものではありませんが、パソコンは精密機械のため、十分に準備する必要があります。

パソコン内部掃除の準備物

- 除電ハケ

- ピンセット

- エアダスター

- 掃除機

- 静電気防止手袋

- マスク

パソコン内部の掃除をする前には必ず電源を抜き、事前に勤続に触れるなどして静電気を除去してから行いましょう。静電気が発生すると、CPUに不具合が起こる可能性があります。

パソコン内部には、意外と多くのホコリがたまっているため、ホコリが舞い上がります。マスクをして汚れても良い場所で行いましょう。

掃除機は大まかなホコリを吸うのに使用しますが、CPUなどの基盤付近では細かい部品が取れたり静電気が発生する可能性があるため、使用しないようにしましょう。

CPUファンのグレードアップ

CPUファンが故障すると、パソコンが熱暴走を起こしてしまいます。CPUファンをグレードアップすれば、冷却性能が向上しCPUへの負荷も少なくなります。

CPUファンの平均寿命は約3年と言われているため、3年を過ぎたら交換を検討しましょう。

CPUファンは、汎用性のある部品のため、サイズや形状が同じであれば、さまざまなタイプのファンへ付け替え可能です。

CPUファンを付け替える場合は、今使用しているファンの型番を調べ、購入予定のファンとスペックを比較します。

ファンの厚みやサイズは、パソコン内に収まることを確認しましょう。CPUファンを取り付ける場合は、対角線上に固定します。

パソコンを閉じる前に、試運転して他の部品に接触していないことを確認すれば、取り付け完了です。

グリスの塗り替え

CPUには冷却のために、グリスが塗られています。

グリスは経年劣化するため、定期的に塗り替えると冷却性能を保てます。

グリスの塗り替え頻度は、約2年に1回程度がおすすめ。

その他、パソコンが熱いと感じたり、CPUクーラーを取り外したりした場合にも塗り直しが必要です。

グリスは定期的に塗り替えることで冷却性能を保てますが、頻繁にパソコンを分解して塗り直すと故障の原因になる可能性もあるため、注意しましょう。

ハイスペックなCPUを選ぶ

そもそもハイスペックがなCPUを選べば、性能的な寿命は長くなります。

高性能なCPUはできることも多く、周辺機器のアップグレードにも対応しやすくなるためです。

パソコンを長く使っていると、新しい周辺機器を導入したり、最新のソフトウェアを導入したりすることもあります。

ハイスペックなCPUであれば、低スペックなものと比べ対応できることが多く、長期間サクサクと動作しやすいのです。

CPUの寿命が来た時の対処方法

パソコンの不具合を診断して、CPUの寿命が来ていると判断した場合は、CPUを交換するかパソコンを買い替えるしかありません。それぞれ解説します。

CPUを交換

CPUを交換するとパソコンの不具合が解消する可能性もあります。

ただし、パソコン寿命は3~5年と言われており、購入から3年以上経過したパソコンはCPUを交換しても次々と別の部品に不具合が起こることがあります。

パソコンの使用年数を考慮し、CPU交換か買い替えを慎重に検討しましょう。

CPUを交換する方法に関しては、こちらの記事でも詳しく解説しています。

パソコンのCPUを交換する手順を解説!注意点や起動しないときの対処法>>

また不要になったCPUの廃棄方法に関してはこちらの記事でも詳しく解説しています。

修理を依頼

CPUの寿命が疑われる場合、修理を依頼することもできます。

CPU交換は、パソコン修理業者やパソコンメーカーで依頼可能。修理業者やメーカーに修理を出すと、パソコンの不具合を総合的に診断してもらえるため、不具合の原因が見つかメリットもあります。

業者によって、CPU交換にかかる費用は異なりますが、工賃4,000〜8,000円程度、+部品(CPU)代が相場です。

CPU部品代はスペックによって異なりますが、およそ20,000~40,000円。つまりCPU交換にかかる費用は、約3万円~5万円程度となります。

パソコンメーカーでCPU交換を依頼する場合は、CPU部品代を含め40,000~200,000円程度。別途お見積りのメーカーもあるため、メーカーサポートで相談しましょう。

参考:富士通:概算修理料金表

参考:hp:概算修理料金表

パソコンを買い替え

CPUは寿命がない部品のため、CPUだけが寿命を迎えることはまれです。

CPUが寿命の場合、他の部品も故障していることがよくあります。それぞれの部品を修理すると、修理費用が高額になる場合は、パソコンの買い替えを検討しましょう。

パソコンの買い替えに関しては、こちらの記事でも詳しく紹介しています。

パソコンの買い替え時はいつ?おすすめの購入時期や買い替え前にやること>>

パソコンを買い替えた場合は、古いパソコンを処分する必要があります。

パソコンを処分するためには、古いパソコンのデータ消去も必要。しかし、CPUが寿命を迎え、パソコンが起動しない場合はデータ消去が難しくなります。

パソコンを無料で処分できるサービス、パソコン廃棄.comでは、完全無料でデータ消去できます。物理破壊や磁気によるデータ消去で二度と復元できないように処理するため、安心してパソコンを処分できます。

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。

突然パソコンから機械音が鳴り始めて、困ってしまった経験がある方も少なくないのではないでしょうか。

この音をビープ音といい、パソコンのトラブルを知らせてくれています。

この記事では、パソコンから鳴るビープ音の種類と、鳴り続けた時の対処を解説します。

お困りの方はぜひ参考にしてください。

【この記事でわかること】

- パソコンのビープ音の仕組みについて

- BIOSごとのビープ音の種類

- パソコンメーカーごとのビープ音の種類

- ビープ音が鳴り続ける時の対処法

パソコンのビープ音とは?

パソコンから発せられる「ピー、ピー」という音や「ブブッ、ブブッ」という音は、ビープ音と呼ばれています。

ビープ音が鳴った場合、パソコンに何らかの不具合が起きていると考えられます。

搭載されているBIOSやパソコンメーカーによって音の種類や回数が異なるため、自分が使用しているパソコンではどのようなビープ音が鳴るのか確認しておきましょう。

ここでは、ビープ音の仕組みについて解説します。

パソコンの問題を知らせる音

ビープ音は、パソコンに発生したトラブルを知らせる警告音です。

ビープ音が鳴るときは、CPUやディスクドライブなどのハードウェアに問題があることが多く、深刻なトラブルを抱えているケースも少なくありません。

ただし、ビープ音が鳴ったからといって必ずしも故障しているわけではなく、原因に合わせて適切な対処を行うことで不具合を解消できる場合があります。

ビープ音はBIOSからの音

ビープ音はパソコンのマザーボードにあるBIOSが鳴らしています。

BIOSとは「Basic Input Output System」の略で、デスクトップ・ノートに関わらずほとんどのパソコンに搭載されているプログラムです。

製造メーカーによって、「Award BIOS」と「AMI BIOS」の2種類が存在しています。画面表示や設定メニューなどに若干の差はありますが、機能はまったく同じです。

パソコンの電源を入れるとBIOSが最初に起動し、CPUやメモリなどのハードウェアのチェックを行います。

その際に不具合を検知すると、ビープ音を発してトラブルを警告します。

トラブルの原因はビープ音の鳴り方でわかる

ビープ音は短音や長音が組み合わされており、鳴り方にはさまざまなパターンがあります。

パソコンの状況によってビープ音が変化するため、音の鳴り方で現在どのような不具合が起きているのかが判断可能です。

パソコンから突然聞き慣れない音が鳴ると焦ってしまいますが、ビープ音をしっかり聞いてトラブルの原因を突き止めましょう。

BIOSごとのビープ音の種類と原因

BIOSによって、ビープ音の種類や警告内容は異なります。

自分のパソコンがどのBIOSを搭載しているか見分けるには、正常起動時の音を聞くとよいでしょう。

ここでは、BIOSごとのビープ音の種類とビープ音が鳴る原因について紹介します。

AWARD BIOSの場合

AWARD BIOSのビープ音の鳴り方と考えられる原因は以下の通りです。

| 音の鳴り方 | 原因 | 改善策 |

| 短音1回 | 正常起動 | 特に問題はありません。 |

| 短音2回 | 設定エラー(CMOS) | CMOSの設定に問題があると考えられます。初期化をすると状況が改善する場合があります。 |

| 長音1回短音1回 | メインメモリー(DRAM)エラー | メインメモリーの異常か、BIOSやマザーボードが不具合を起こしていることが考えられます。再起動やメモリの接続し直しを試してください。 |

| 長音1回短音2回 | グラフィックボードとモニターの接続エラー | グラフィックボードとモニターの接続に問題があります。ケーブルや接続状況などを見直してください。 |

| 長音1回短音3回 | グラフィックメモリーのエラー | グラフィックメモリーの異常か、グラフィックメモリーの挿入場所が間違っていることが考えられます。正しい場所に挿入されているか確認してください。 |

| 高音の長音 | パソコンが高温になっている | パソコンが熱を持っている状態です。パソコンの電源を切り、内部にほこりやゴミが溜まっていればきれいに清掃してください。 |

| 長音の連続 | メモリ接続エラー・装着エラー | メモリが正しく接続されていない可能性があるため、再度接続し直してください。何度か再接続を試しても改善しない場合、メモリの破損が考えられます。 |

| 短音の連続 | 電源供給エラー | 電源供給が正常に行われていない可能性があります。コンセントや電源ケーブルの状態を確認してください。 |

| 高音と低音の連続 | CPUの不備 | CPUの不具合が考えられます。CPUが熱を持っていないか、正しい場所に設置されているかを確認してください。 |

AMI BIOSの場合

AMI BIOSでは、AWARD BIOSよりもビープ音のパターンが多くなっています。ビープ音の鳴り方と考えられる原因は以下の通りです。

| 音の鳴り方 | 原因 | 改善策 |

| 短音1回 | メモリリフレッシュエラー | メインメモリが接触不良を起こしている可能性があります。メモリの挿入位置を確認し、再接続を試してください。状況が改善しない場合、メモリの故障が疑われます。 |

| 短音2回 | メモリパリティエラー | 静電気や磁気などが原因で、メインメモリのICが不具合を起こしています。メモリの挿入位置を確認し、再接続を試してください。 |

| 短音3回 | メモリーエラー | メインメモリーの異常か、BIOSやマザーボードが不具合を起こしていることが考えられます。再起動やメモリの接続し直しを試してください。 |

| 短音4回 | システムタイマーエラー | システム内のタイマーに不具合が疑われます。このエラーが発生した場合、BIOSの異常も考えられます。マザーボードをエアダスターなどで清掃し、汚れやホコリなどを取り除いてください。 |

| 短音5回 | CPUエラー | CPUの不具合が考えられます。過度に熱を持っていないか、マザーボードに異物が混入していないか確認してください。 |

| 短音6回 | GateA20エラー | マザーボードやメモリなど、複数箇所で異常が疑われます。高熱やショート、キーボードの不具合など、さまざまな原因が考えられます。 |

| 短音7回 | CPUまたはマザーボードエラー | CPUやメモリなど、複数箇所で異常が疑われます。原因特定が難しいため、修理に出すことをおすすめします。 |

| 短音8回 | グラフィックメモリーエラー | グラフィックメモリーの異常か、グラフィックメモリーの挿入場所が間違っていることが考えられます。正しい場所に挿入されているか確認してください。 |

| 短音9回 | BIOS ROMチェックエラー | BIOS ROMに不具合が起きているか、破損していることが考えられます。初期化などで修復できる場合があります。 |

| 短音10回 | 書き込み・読み込みエラー(CMOS) | BIOSの不具合が考えられます。初期化などで修復できる場合があります。 |

| 長音1回 | 正常起動 | 特に問題はありません。 |

| 長音2回 | 設定エラー(CMOS) | CMOSの設定に問題があると考えられます。初期化をすると状況が改善する場合があります。 |

| 長音1回短音2回 | グラフィックボードの接続エラー | グラフィックボードの接続に問題があります。ケーブルや接続状況などを見直してください。 |

| 長音1回短音8回 | モニターテストのエラー | モニターの接続に問題があります。ケーブルや接続状況などを見直してください。 |

パソコンメーカーごとのビープ音の種類と原因

パソコンがどのメーカーで製造されているかによって、ビープ音の鳴り方が異なる場合があります。

ここでは、メーカーごとのビープ音の種類と原因を紹介します。

富士通

富士通では、「ピッ」「ピッピッ」といったビープ音の回数の組み合わせを「1-2-2-3」のように表記しています。

ここでは、FMV-K5270という機種を例として、ビープ音の鳴り方と考えられる原因を解説します。

| 音の鳴り方 | 原因 | 改善策 |

| 1-2(1回目のビープ音は長めに鳴ります) | PCIデバイス上のROMのエラー | オプションのPCIカードを取り付けている場合は、正しく取り付けられているか確認してください。PCIカードを取り付けていないのにビープ音が鳴る場合は修理を依頼してください。 |

| 1-1-1-11-3-3-11-3-3-21-3-4-11-3-4-31-4-1-1 | メモリのテストエラー | メモリが正しく取り付けられていないか、対応していないメモリを取り付けている可能性があります。メモリの状態を確認してください。 |

Dell

Dell製品のビープ音の鳴り方と考えられる原因は以下の通りです。

| 音の鳴り方 | 原因 | 改善策 |

| 1回 | BIOS ROMの障害 | マザーボード・カバーBIOS破損・ROMエラーが考えられます。Dell Diagnostics(診断)プログラムを実行してください。 |

| 2回 | メモリの不具合 | メモリ(RAM)が認識されていないことが考えられます。メモリのトラブルシューティングを実行してください。 |

| 3回 | チップセットエラー・時刻機構テスト障害・Gate A20エラー・スーパーI/Oチップの障害・キーボードコントローラの障害 | 左記のいずれかの障害が発生しています。Dell Diagnostics(診断)プログラムを実行してください。 |

| 4回 | メモリの障害 | メモリ(RAM)に何らかの障害が発生しています。メモリのトラブルシューティングを実行してください。 |

| 5回 | リアルタイムクロック電源の障害 | CMOSバッテリに障害が発生しています。CMOSバッテリの抜き差しを試し、問題が解決しない場合はDell Diagnostics(診断)プログラムを実行してください。 |

| 6回 | ビデオBIOSの不具合 | ビデオカードやチップの障害が発生しています。Dell Diagnostics(診断)プログラムを実行してください。 |

| 7回 | CPUの障害 | CPUに何らかの障害が発生しています。Dell Diagnostics(診断)プログラムを実行してください。 |

参考:デル製ノートパソコンのビープ音について | Dell 日本

ASUS

ASUS製品のビープ音の鳴り方と考えられる原因は以下の通りです。

| 音の鳴り方 | 原因 | 改善策 |

| 短音1回 | 正常起動 | 特に問題はありません。 |

| 長音1回短音2回 | メモリ未検出 | メモリ機能の検出に失敗しています。メモリの接続先を確認し、汚れがあればきれいに清掃してください。改善されない場合は別のメモリに置き換えてください。 |

| 長音1回短音3回 | グラフィック機能未検出 | グラフィック機能の検出に失敗しています。グラフィックメモリが正しい場所に挿入されているか確認してください。正しい場所に挿入しても改善されない場合、故障している可能性があります。 |

| 長音4回 | CPU未サポート | マザーボードで未対応のCPUを使用している可能性があります。また、BIOSが古いことが考えられます。BIOSを更新するか、CPUを見直しましょう。 |

参考:[マザーボード] モニター表示の問題をトラブルシューティングするためにブザーを使用する方法 | サポート 公式 | ASUS 日本

ビープ音が鳴り続ける時の対処法

ビープ音は何らかの不具合が起きた際に発生しますが、パソコンの状態によっては簡単な操作で対処できることがあります。ここでは、ビープ音が鳴り続ける時の対処を紹介します。

パソコンを再起動する

パソコンを再起動させることで、ビープ音が止まる場合があります。

画面がフリーズして操作できない時は、以下のショートカットキーを試してみるのもひとつの方法です。

【Ctrlキー+Altキー+Deleteキーで強制終了する方法】

- キーボードの「Ctr」キーと「Alt」キーと「Delete」キーを同時に押す。

- 画面右下の電源アイコンをクリックし、「再起動」を選択する。

参考:Windows 10でパソコンを再起動する方法 – Lenovo Support JP

【Altキー+F4キーで強制終了する方法】

- キーボードの「Alt」キーを押しながら、「F4」キーを押す。

- 「Windowsのシャットダウン」が表示されたら、「再起動」を選択する。

- 「OK」をクリックする。

参考:Windows 10でパソコンを再起動する方法 – Lenovo Support JP

上記の方法でもパソコンを再起動できない場合は、電源ボタンを長押しして強制終了を行ってください。

パソコンの放電を行う

パソコンが帯電していると正常に動作せず、ビープ音が発生する場合があります。

以下の手順でパソコンの放電を行ってみましょう。

【デスクトップの場合】

- パソコンの電源を切る

- 電源が完全に切れたことを確認し、電源ケーブルを取り外す。

- LANケーブルや外付けHDDなど、接続されている周辺機器をすべて取り外す。

- そのまま2〜3分放置する。

- 周辺機器や電源ケーブルなどを接続し直し、パソコンの電源を入れる。

【ノートパソコンの場合】

- パソコンの電源を切る

- 電源が完全に切れたことを確認し、つながっているすべてのコードを外す。

- パソコンをひっくり返し、電池パックを外す。

- 電池パックを外した状態で1分30秒以上放置する。

- 電池パックをつけ直し、パソコンの電源を入れる

パソコンを起動したら、ビープ音が鳴らなくなったかどうか確認してください。

内部パーツの接触不良を確認する

パソコン本体に問題はなくても、内部パーツの接触不良によってビープ音が鳴っていることがあります。

パソコンの電源を切った後、メモリなどが正しく挿入されているか確認してみましょう。この時、マザーボードに触らないように注意してください。

もしパソコン内部にほこりが溜まっていたら、エアダスターなどで清掃しておくとトラブルを防ぐことができます。

増設した外部デバイスを取り外す

外部デバイスの影響でビープ音が発生する場合があります。

パソコンの電源を切ってから、マウス・キーボード・外付けHDDなど接続しているデバイスをすべて外し、もう一度電源を入れてビープ音が鳴るかどうか確認してください。

ビープ音が解消された場合、いずれかの外部デバイスが原因と考えられます。

BIOSの初期化を行う

BIOSの設定に問題がある場合も、ビープ音が鳴り止まない原因のひとつです。

BIOSの初期化を行うことで、不具合が解消される場合があります。

【BIOSの初期化を行う方法】

- パソコンの電源を切る。

- 電源を入れて画面にメーカーロゴが表示されたら、メーカーごとに特定のキー(F1やF2など)を押す。

- BIOSセットアップユーティリティ画面が表示されたら、「F9」キーを押す。

- 「Load Optimized Defaults?」と表示されたら、矢印キーを使って「Yes」を選択する。

作業が完了したらパソコンを再起動し、ビープ音が解消されたか確認してください。

ビープ音を利用した詐欺に注意

インターネットで特定のWebサイトにアクセスした瞬間、突然パソコンからビープ音が鳴って「ウィルスに感染しました」などのメッセージが表示されることがあります。

これらは詐欺警告で、実際にパソコンにトラブルが起きているわけではありません。

画面の指示通りに操作してしまうと、マルウェアをインストールさせられたり、不要なソフトウェアを購入させられたりする危険性があるため注意してください。

×ボタンかタスクマネージャーを利用して、すぐにブラウザを閉じましょう。

まとめ:パソコンのビープ音が鳴り続ける時は原因を判断して対応しよう

パソコンのビープ音は、本体でどのような問題が起きているかによって長音・短音の組み合わせや回数が異なります。

ビープ音が鳴り続ける時は、音の調子から原因を判断して適切な対処を行いましょう。

また、ビープ音はBIOSの種類やパソコンメーカーによって鳴り方が異なります。自分のパソコンのビープ音を事前に調べておくと、いざという時に安心です。

この記事で紹介した方法もぜひ試してみてください。

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。

Appleから新しいMacシリーズが発売されたり、使っているMacが壊れたりすると、買い替えを検討しますよね。新しいMacに買い替えた時、気になるポイントはデータの移行方法です。

Macのデータ移行方法の種類はいくつかあるので、自分に合った方法を見つけましょう。

今回は、Macのデータ移行方法やかかる時間、注意点などについて詳しく解説します。

【この記事で分かること】

- パターン別のMacのデータ移行方法

- Macのデータ移行における注意点

MacからMacにデータを移行する方法

それでは、Macのデータ移行方法を解説していきます。

一番よくあるパターンは、MacからMacにデータを移行する方法です。

MacからMacにデータを移行する方法は、大きく分けて2種類あります。

- 移行アシスタントを利用する方法

- iCloudを経由する方法

それぞれの方法によって必要になるケーブルやサービスが異なるため、自分に合った方法を見つけましょう。

移行アシスタントを利用する方法

移行アシスタントとは、Macにインストールされているデータ移行機能で、最もメジャーなデータ移行方法とされています。

メリットは、保存データだけでなく、「アプリ、ユーザーアカウント、設定」などの情報も移行できる点です。

しかし、移行アシスタントによるデータ移行は時間がかかりすぎるという声もあります。接続状況にもよりますが、データ量が多いと10時間以上かかる場合もあります。

なるべく時間をかけたくない方は、データを断捨離してから移行したり、整った接続状況下で行ったりしましょう。

移行アシスタントを使ったデータ移行には、以下の2通りの方法があります。

- Mac同士を接続する方法

- TimeMachineを利用する方法

順番に解説します。

Mac同士を接続する方法

1つ目は、古いMacと新しいMacをダイレクトに接続する方法です。

Wi-Fiかケーブルを使ってMac同士を接続して、移行アシスタントを経由してデータを移行します。

メリットは、MacからMacへ直接データを移行するため、短時間で完了するという点です。

ただし、Mac同士を接続するケーブルや、整ったネット環境が必要になります。

- 新しいMacで移行アシスタントを開く。

- 「Mac、TimeMachineバックアップ、または起動ディスクから転送する」を選択して、「続ける」をクリックする。

- 古いMacで移行アシスタントを開き、「別のMacに転送する」を選択する。

- 新しいMacで移行元やデータを選択し、転送を開始する。

なお、ケーブルでMac同士を接続する場合、Thunderboltケーブルを用いることが多いです。Thunderboltケーブルを使うと、Thunderbolt搭載のPCをThunderbolt対応のデバイスに接続できます。

データアクセスやシステム移行の高速化が可能で、Appleストアなどで購入できます。

また、Thunderboltケーブルを所持していない方でも、Wi-Fiがあれば利用可能です。

TimeMachineを利用する方法

TimeMachineとは、Macにインストールされているバックアップサービスです。

TimeMachineを使えば、Macのデータを自動的にバックアップできます。また、保存データだけでなく、「アプリ、ユーザーアカウント、設定」などの情報も移行できるというメリットもあります。

TimeMachineを利用すれば、比較的短時間でのデータ移行が可能ですが、この方法には外付けHDDが必須。外付けHDDを所持していない方は、別途で購入する必要があります。

- 古いMacと外付けHDDを接続する。

- TimeMachineを開き、外付けHDDにデータを転送する。

- 新しいMacに外付けHDDを接続する。

- 新しいMacにデータを移行する。

外付けHDDをすでに所持している方にはおすすめの方法です。

この方法のデメリットは、外付けHDDが故障してしまうとデータの復旧は不可能になる点です。注意して管理しましょう。

参考:【Apple】Time Machine で Mac をバックアップする

iCloudを経由する方法

iCloudは、Appleによるオンラインストレージサービスです。

メリットは、AppleIDさえ所持していれば簡単にデータ移行が可能という点です。また、iCloudを使えばiPhoneやiPadと同期することができるため、非常に便利です。

普段からiCloudにバックアップする習慣があれば、スピーディなデータ移行が可能です。

しかし、無料プランでは5GBまでしか保存できないというデメリットもあります。大量のデータをバックアップする場合は、有料プランへの入会を検討しましょう。

MacからWindowsにデータを移行する方法

MacからWindowsにデータを移行する場合は、以下の方法で行いましょう。

- リンクケーブルを利用する方法

- DropBoxなどのオンラインストレージサービスを経由する方法

- 外付けHDDを利用する方法

それでは、それぞれの方法について解説していきます。

リンクケーブルを利用する方法

リンクケーブルでMacとWindowsを接続すれば、データの移行が可能です。

この方法は、クラウドサービスを経由せずデータを共有できるため、かなりスムーズです。

- リンクケーブルで2台のPCを接続する。

- ドロップ&ドラッグでデータを移行する。

ただし、MacとWindowsを接続するリンクケーブルを用意する必要があります。

DropBoxなどのオンラインストレージサービスを経由する方法

DropBoxやGoogleDriveなどのオンラインストレージサービスを経由する方法もあります。

オンラインストレージサービスには多くの種類があるため、用途に合ったサービスが必ず見つかります。

手順は以下の通りです。

- Macのデータをオンラインストレージサービスにバックアップする。

- Windowsからオンラインストレージサービスのアカウントにログインする。

- データを移行する。

ただし、無料会員や有料会員によってデータの容量が変わるケースが多いため、プラン内容をよく確認しましょう。

人気オンラインストレージサービスのデータ容量をまとめたので、参考にしてみてください。

| オンラインストレージサービス | データ容量 |

|---|---|

| DropBox | 無料会員:2GB月額1,200円:2TB |

| GoogleDrive | 無料会員:15GB月額250円:100GB月額380円:200GB月額1,300円:2TB |

| FleekDrive | 月額500円:100GB月額1,500円:2TB月額4,000円:無制限 |

| OneDrive | 無料会員:5GB月額224円:100GB月額1,284円:1TB |

外付けHDDを利用する方法

Macから外付けHDDにデータをバックアップして、その後WindowsPCに移行する方法もあります。

外付けHDDを利用してデータを移行する手順は以下の通りです。

- Macと外付けHDDを接続する。

- Macを操作して、外付けHDDにデータをバックアップする。

- WindowsPCと外付けHDDを接続する。

- WindowsPCを操作して、外付けHDDからデータを移行する。

Macのデータ移行の注意点

Macのデータ移行には、注意するポイントがいくつかあります。

大事なデータを移行する作業には、常にリスクが伴います。個人情報が流出する、データが消えてしまうといったトラブルを防ぐためにも、慎重に行いましょう。

整ったネット環境下で行う

データ移行は、整ったネット環境にて実施しましょう。

セキュリティが脆弱な公共のWi-Fiを使うと、プライバシーの面に不安が生じます。

また、電波状況が不安定な環境でデータを移行すると、膨大な時間がかかる場合があります。全てのデータが移行されないリスクもあるため、必ず整ったネット環境下で行いましょう。

時間がかかる場合がある

大量のデータを移行する場合は、長時間必要になる可能性があります。

急いでバックアップを取りたくても、想定していた以上に時間がかかる場合もあります。

データ移行は、時間に余裕を持って計画的に行いましょう。

まとめ:Macのデータ移行は自分に合った方法で進めよう

Macのデータ移行方法について詳しく解説しました。

Macのデータ移行には、オンラインストレージサービスやデータ移行機能、外付けHDDなど、様々な方法があります。自分に合った方法で、計画的に進めましょう。

また、データ移行を行う際は整ったネット環境下で、時間に余裕を持って行うことをおすすめします。

Macを処分する場合、データ削除は必須です。Macの処分は、宅配回収対応かつデータ消去無料のパソコン廃棄.comに依頼しましょう。

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。

「最近スマホの動作が重くて使用中にフリーズしてしまう」といった経験はありませんか?

スマホの調子が悪いと「とりあえず初期化したら直るかも」と考える方もいるでしょう。

しかし何も準備せずに初期化してしまうと、正常に使えなくなったりトラブルの原因になったりすることがあります。

そこで今回は、Galaxyを初期化する前にしておくべきことや、初期化手順について解説します。通常の方法で初期化できないときの対処法も説明しますので、Galaxyの初期化に失敗したくない方は、ぜひ最後までご覧ください。

【この記事でわかること】

- Galaxyの初期化が必要な場面

- Galaxyの初期化する前にしておくこと

- Galaxyを初期化する手順

- 通常の方法で初期化できないときの対処法

Galaxyを初期化する必要がある場面とは?

Galaxyの初期化は、端末の調子が悪いときだけ行うわけではありません。

ここではどのような時にGalaxyを初期化する必要があるのか、次の2つに分けて解説します。

- 端末を売却、譲渡、廃棄する時

- 端末の動作が重く、不具合が起きている時

それでは詳しく見ていきましょう。

端末を売却、譲渡、廃棄する時

Galaxyを初期化する必要があるのは、端末を売却・譲渡・廃棄するときです。

個人のデータをスマホに保存した状態で売却すると、販売先に個人情報がわたり、悪用されてしまう可能性があります。

またGalaxyを第三者に譲るときも、初期化をしたほうがよいでしょう。例えば知人にスマホを譲る場合、自分が保存していたデータを譲渡相手に見られることがありません。

友人から端末をもらった場合も初期化してから使ってください。ウィルスが潜んでいるリスクもゼロではありませんので、安心してスマホを使うためにも初期化をしましょう。

不要になった端末を捨てる際も忘れずに初期化しておくことが大切です。初期化しないまま転売されると、全く知らない第三者に自分の個人データが渡ってしまう可能性があります。

個人データの流出防止やデータの不正利用を防ぐためにも、スマホを初期化してから売却・譲渡・廃棄するのがおすすめといえるでしょう。

端末の動作が重く、不具合が起きている時

スマホを使っていて動作が重くなったり、突然電源が落ちてしまったりなどのトラブルが発生したとき、初期化を行うという選択肢があります。Galaxyを初期化すると、アプリの不具合やOSのトラブルが改善する可能性があるためです。

もし初期化しても症状が改善しない場合は、ソフトウェア以外の別の原因も考えられます。ハードウェア的な故障が疑われるときは修理を検討しましょう。

Galaxyの動作が重いときは次の記事も参考にしてみてください。

参考:スマホが重いのはどうして?動作を改善する方法11選を解説

Galaxyを初期化する前にすべきこと

Galaxyを初期化する前にしておくことは次の6つです。これらを準備してから初期化することで、作業がスムーズに進められるでしょう。

- ソフトウェアを最新版にアップデートする

- データのバックアップを取る

- GoogleアカウントやGalaxyアカウントを削除する

- おサイフケータイのデータ移行を行う

- 端末を充電しておく

- 暗号化しているSDカードは復号する

それでは1つずつ解説していきます。

ソフトウェアを最新版にアップデートする

はじめに、スマホのソフトウェアとアプリを最新のバージョンに更新しておきましょう。なぜなら最新の状態にしてから端末のバックアップをとっておけば、データ復元時のアップデート作業の手間が省けるからです。

ソフトウェアの更新手順は次のとおりです。

- 「設定」→「ソフトウェア更新」を開く

- 「ダウンロードおよびインストール」をタップ

- 画面の指示に従って更新する

更新には時間がかかることがあるため、端末が十分に充電されていることを確認してから作業してください。

データのバックアップを取る

初期化前に、Galaxyのバックアップをとっておきます。Galaxyのバックアップをとる方法は3つあります。

- Smart SwitchでPCにバックアップ

- Googleのクラウドストレージにバックアップ

- SDカードにバックアップ

それぞれの作業手順と注意点を説明します。

Smart SwitchでPCにバックアップ

Smart Switch(スマートスイッチ)とは、Galaxy内のデータのバックアップをしたり、バックアップしたデータを別の端末に転送したりするためのパソコン用ソフトウェアのことです。Mac OS版とWindows版があり、どちらも無料でダウンロードできます。

Smart Switchを使ってPCにバックアップする手順は次のとおりです。

- Smart SwitchをPCにダウンロードする(Galaxy データ移行アプリ「Smart Switch」)

- PCにインストールして、Smart Switchを開く

- USBケーブルを使って、GalaxyとPCを接続する

- スマホに「端末のデータへのアクセスを許可しますか?」と表示されたら「許可」を選択する

- 画面左下の「バックアップ」をクリック

- バックアップするファイルを選択して「確認」をクリック

バックアップデータの容量によって、完了までの時間は異なります。

また、非表示のファイルやセキュリティフォルダに保存されているファイルは、この方法ではバックアップできません。これらを転送する場合は、あらかじめセキュリティ設定を無効にしておきましょう。

Googleのクラウドストレージにバックアップ

スマホ内のデータは、Googleのクラウドストレージにバックアップできます。Googleのクラウドストレージは、機種やキャリアを問わず利用できます。

スマホのデータを自動的にバックアップするには、「Google One」を利用しましょう。Google Oneは、Googleドライブに保存できる容量を増やせるサービスですが、15GBまでなら無料で利用できます。

容量が不足する場合は、必要に応じてGoogle Oneのプランを変更しましょう。料金は保存容量によって異なりますが、ベーシックプランの場合は100GBで月額250円です。

Google Oneでバックアップできるスマホデータは次のとおりです。

- アプリデータ

- 通話履歴

- 連絡先

- 設定

- SMSメッセージ

- 写真と動画

- MMSメッセージ

Google Oneを使ってバックアップをとる場合、空き容量が充分にあるかどうか、事前にチェックしてから作業しましょう。

Google Oneでバックアップする手順は、以下のとおりです。

- Galaxyの「設定」→「Google」を選択

- 「バックアップ」を選択

- 「Google One バックアップ」をオンにする

すぐにバックアップを取る場合は「今すぐバックアップ」を選択してください。設定をオンにしておけば、自動的にバックアップされます。

注意すべき点は「Google One バックアップ」では保存されないデータがあることです。次のデータは「Google One バックアップ」では自動バックアップされません。必要な場合は、個別にバックアップをとることを忘れないでください。

- LINEからダウンロードした写真

- Webサイトから保存した動画

- 端末に保存されている音楽データや文書ファイル

- LINEアプリのトーク履歴

SDカードにバックアップ

SDカードへのバックアップは、比較的簡単にできるのでおすすめの方法といえます。

作業前にGalaxyにSDカードが差し込まれているかどうか、確認しておきましょう。

SDカードにバックアップをとる手順は以下です。

- 「設定」→「アカウントとバックアップ」を選択

- 「バックアップと復元」を選択

- 「外部ストレージ転送」を選択

- 外部SDカードの画面で「バックアップ」を選択

- バックアップするデータにチェックをつけて「バックアップ」を選択

転送データは「コピーされたアイテム」からチェックしてください。また、バックアップデータは「外部SDカード」の「SmartSwitchBackup」フォルダに保存されます。

GoogleアカウントやGalaxyアカウントを削除する

初期化する前に、スマホでログイン中のGoogleアカウントやGalaxyアカウントを端末から削除しておきしょう。Googleアカウントを端末から削除しないまま初期化すると、端末の保護機能により、別のGoogleアカウントでログインできなくなってしまうからです。

なお、ここでいう「アカウントの削除」とはアカウント自体の削除ではなく「端末からアカウントを取り除く」という意味です。GoogleアカウントやGalaxyアカウントを端末から削除しても、アカウント自体が消えるわけではありません。

GoogleアカウントとGalaxyアカウントの削除手順をそれぞれ説明します。

Googleアカウントを端末から削除

- 「設定」→「アカウントとバックアップ」を選択

- 「アカウント管理」を選択

- ログインしている「Googleアカウント」を選択

- 「アカウントを削除」を選択

- 画面のメッセージを確認し「アカウントを削除」を選択

Galaxyアカウントを端末から削除

- 「設定」→「アカウントとバックアップ」を選択

- 「アカウント管理」を選択

- ログインしている「Galaxyアカウント」を選択

- 「アカウントを削除」を選択

- 画面のメッセージを確認し「アカウントを削除」を選択

- 「サインアウト」を選択

- パスワードを入力して「完了」を選択

GoogleアカウントやGalaxyアカウントの「アカウント名」と「パスワード」は忘れないようにメモしておきましょう。

おサイフケータイのデータ移行を行う

モバイルSuicaや楽天Edy、iDなどの電子マネーを利用している場合は、スマホを初期化する前に、残高の移行手続きをしておきましょう。データを移行せずに初期化してしまうと、残高がゼロになってしまうことがあるためです。

おサイフケータイアプリで使用中のアプリが確認できます。利用中のアプリごとに、残高の移行や機種変更手続きを行ってください。

端末を充電しておく

Galaxyを初期化する場合、バックアップやデータ移行などに時間がかかります。

途中で充電切れにならないよう、端末のバッテリー残量を確認しておきましょう。初期化作業が終わるまで、充電した状態にしておくのがおすすめです。

暗号化しているSDカードは復号する

GalaxyでSDカードを暗号化している場合は、端末を初期化する前に復号しておきましょう。暗号化したままGalaxyを初期化してしまうと、復号キーが削除されてしまいます。保存データが利用できなくなるのを防ぐため、必ず事前に復号しておいてください。

Galaxyを初期化する方法

Galaxyのデータをすべて削除し、端末を初期化する手順を解説します。初期化すると工場出荷状態となり、データをもとに戻すことはできません。作業の前にバックアップをとることを忘れないようにしましょう。

Galaxyの初期化手順は、次のとおりです。

- 「設定」→「一般管理」を選択

- 「リセット」を選択

- 「工場出荷状態に初期化」を選択

- 「リセット」を選択

- メッセージ内容を確認し「全て削除」を選択

初期化が終わると端末はリセットされ、初期設定用の画面が表示されます。利用状況によっては、ネットワークに接続する場合があります。Wi-Fiなど電波の届くエリアで作業しましょう。

通常の方法でGalaxyが初期化できない時は?

端末のロック番号を忘れてしまったり、作業中にスマホがフリーズしてしまったりすると正常に初期化できないことがあります。ここでは、通常の手順で初期化ができないときの対処法を紹介します。

また、Galaxyでデバイス保護機能を有効化している場合は注意が必要です。デバイス保護機能とは、スマホを紛失したり盗まれたりしたときに、第三者が勝手に使用できないようにするためのセキュリティ機能です。

デバイス保護機能が有効になっていると、GalaxyにログインしていたGoogleアカウント以外ではログインができません。GoogleアカウントのIDとパスワードは事前に確認してメモしておくことをおすすめします。

リカバリーモードで強制的に初期化する(ハードリセット)

リカバリーモードを使うと、端末の電源ボタンや音量調節ボタンのみを操作して初期化ができます。スマホがフリーズしたり、操作できなくなったりしたときに有効な方法です。

Galaxyを強制的に初期化すると、スマホ内のデータはすべて消えて工場出荷状態に戻ります。作業の前に、必ずバックアップをとっておきましょう。

リカバリーモードで初期化する手順は次のとおりです。

- Galaxyの電源をオフにする

- 「電源ボタン」と「音量上げるボタン」と「ホームボタン」を同時に長押し

- 黒い画面が表示されたらボタンをはなす

- 「Android Recovery」画面になったら「音量下げる」ボタンで「wipe date/factory reset」を選択

- 「電源ボタン」を押して決定

- 「Wipe all user data? THIS CAN NOT BE UNDONE!」と表示されるので「Yes」または「Factory data reset」を選択

初期化が終わるまで時間がかかることがありますので、完了するまでしばらく待ちましょう。初期設定画面が表示されたら初期化完了です。

「デバイスを探す」機能で初期化する

リモート操作で初期化するには「Googleデバイスを探す」機能を使います。ただし、利用できる条件がありますので注意しましょう。

「Googleデバイスを探す」機能の利用条件は以下です。

- 端末の電源が入っている状態

- GalaxyでGoogleアカウントにログインしている

- モバイルデータまたはWi-Fiに接続している

- 「Google Playでの表示」がオン

- 位置情報がオン

- 「デバイスを探す」がオン

これらの条件を満たしている場合は、次の手順でリセットできます。

- Webブラウザで「デバイスを探す」にアクセス

- Googleアカウントでログイン

- 画面上に初期化する端末が表示されているか確認

- メニューから「デバイスデータを消去」を選択

- 確認画面で「データ消去」を選択

Galaxyがオフライン状態の場合、次にオンラインになったときに初期化がはじまります。端末を再度利用するときは、初期化する前に使っていたGoogleアカウントでログインする必要がありますので注意してください。

修理業者や専門店に依頼する

どうしても初期化ができない場合は、専門の修理業者に依頼しましょう。スマホが物理的に破損していて、データのバックアップができないときも相談してみるのがおすすめです。

データバックアップや初期化だけでなく、端末の設定作業も行ってくれる業者もありますので、困ったときには利用するとよいでしょう。

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。

「Fireタブレットが充電できない」「Fireタブレットが急に充電できなくなった」

と充電に関するトラブルを経験したことがある方は多いのではないでしょうか?

充電ができないと、端末の充電が切れた途端使えなくなるため非常に困りますよね。

そのため、できるだけ早く解決したいトラブルです。

しかし、いくつかの改善方法を行うことによって、修理に出さずとも再び充電できるように可能性があります。

そこでこの記事では、Fireタブレットが充電できなくなった場合の原因と対処法について紹介したいと思います。

併せて壊れたFireのタブレットの処分方法についても見ていきましょう。

【この記事で分かること】

- Fireタブレットが充電できない原因

- Fireタブレットが充電できないときの対処法

Fireタブレットが充電できない原因

Fireタブレットが充電できない原因は、次の8つです。

- コンセント・ケーブルがしっかりと差さっていない

- 端末が熱くなっている

- 接触不良が起こっている

- 充電ケーブルの破損

- 急速充電により過度な負担がかかっている

- Fire OSが壊れている可能性

- 非純正の充電器を使用している

- 端末が故障している

- 高温・低温での環境による使用

適切な対処方法を知るには、まずは原因について知る必要があります。

ここではFireタブレットが充電できない原因についてみていきましょう。

コンセント・ケーブルがしっかりと差さっていない

1つ目がコンセント・ケーブルがしっかりと差さっていないためです。

コンセントがしっかりと差し込まれていなかったり、ケーブルがしっかりと端末に差さっていなかったりすると、充電が行われません。

ケーブルや端末は正常であるにも関わらず、タブレットが充電されるときとされないときがあるのは、コンセントとケーブルがしっかりと差さっていないのが原因である可能性が高いです。

充電が不安定の場合はコンセントとケーブルがしっかりと差さっているか、再度確認してみましょう。

端末が熱くなっているため

2つ目が端末が熱くなっているためです。

端末が熱くなっているのは、内蔵バッテリーに負荷がかかっている表れです。

内蔵バッテリーが高温になっている状態で充電すると、爆発する可能性があるためタブレットは充電されません。

接触不良が起こっている

3つ目は接触不良が起こっているためです。

アダプタやコードが汚れていると、接触不良を起こしやすくなります。

その結果、しっかりと充電器を差していても、充電がされないのです。

充電ケーブルやアダプターは汚れないと思うかもしれませんが、バックに入れていたり、普段つけ外しをしていたりすると、汚れやすいものです。

乾いた布で定期的に掃除をしてあげましょう。

充電ケーブルの破損

3つ目が充電ケーブルの破損です。

アダプター部分は汚れておらず、端末にもケーブルの接続部分にも異常がない、とすれば充電ケーブルの断線が考えられます。

充電ケーブルを無理な角度で保管していたり使用していたりすると、線が切れてしまいます。

不自然な角度で充電ケーブルを使用している場合は、充電ケーブルが破損している可能性が高いです。

急速充電により過度な負担がかかっている

4つ目が急速充電により過度な負担がかかっているためです。

最近の充電器は急速充電が可能ですが、実はそれが原因で端末に負担がかかっているのです。

これは壊れているわけではありませんが、急速充電は端末に大きな負担となり充電されないことがあります。

パソコンのUSBポートを使用して充電したり、急速充電タイプ以外の充電器を使用してみましょう。

Fire OSが壊れている可能性

5つ目がFire OSが壊れている可能性があります。

Fire OSが壊れている場合は、充電ができない以外にも動作が不安定、フリーズなどが生じます。

これらの症状がみられる場合は、Fire OSが壊れている可能性が高いため、初期化を行いましょう。

非純正の充電器を使用している

6つ目が非純正の充電器を使用しているためです。

ネットでは充電器がたくさん販売されていますが、なかには非純正の充電器も販売されています。

非純正の充電器は端末が認証しないため充電されなかったり、相性の問題が生じたりします。

非純正の充電器を使用していないか確認をしてみましょう。

端末が故障している

7つ目が端末が故障しているためです。

ケーブルやアダプタを適したものに変え、再起動を行ったものの充電されない場合は端末が故障している可能性が高いです。

端末の故障は自分では直せないため、修理に出す必要があります。

高温・低温での環境での使用

8つ目が高温・低温での環境での使用です。

Fireタブレットは高温・低温での環境の使用には適していません。

そのため夏場や冬場の寒い外で使用していると、充電がうまくされないことがあります。

充電時の適温は15℃~25℃といわれています。

室温が適切ではない場合は、再度環境を見直してみましょう。

Fireタブレットを充電できないときの対処方法

Fireタブレットを充電できないときの対処方法は次の7つです。

- 端末を再起動する

- 充電器を差しなおす

- 新しい充電器を使用する

- タブレットが冷めるまで待つ

- 充電コネクタにある汚れ・異物を取り除く

- 修理を依頼する

- 端末を買い替える

それぞれの対処方法について確認してみましょう。

端末を再起動する

1つ目が端末を再起動することです。

Fireタブレットは電源を切った状態で、電源ボタンを40秒間長押しすることで再起動が可能です。

再起動を行うことで端末が行っているタスクなどをシャットダウンできるため、不具合などが治る可能性があります。

もしも周辺機器が原因でない場合は、端末を再起動してみましょう。

端末の再起動は簡単にできるため、ぜひ試してみてください。

充電器を差しなおす

2つ目が充電器を差しなおすことです。

意外と充電器がしっかりと差し直されていないことが原因で、充電されないことがあります。

充電器がしっかりと端末に差さっているか、コンセント部分も含めて確認してみてください。

新しい充電器を使用する

3つ目が新しい充電器を使用することです。

本体の端末に異常がないにも関わらず充電できない場合、新しい充電器を使用してみてください。

また、非純正を使用している方も同様に、純正のあたらしい充電器を使用してみてください。

先にも述べたように、非純正の充電器では充電できないことがあります。

古い充電器、非純正の充電器で充電できない方は、新しい純正の充電器を使用しましょう。

タブレットが冷めるまで待つ

4つ目がタブレットが冷めるまで待つことです。

タブレットが熱いと内蔵バッテリーの充電に影響が及ぶ可能性があります。

もしも直射日光の下で使用していたり、室温が極端に高かったり低かったりする場合は、場所を変えてタブレットが冷めるまで待ちましょう。

参照:リチウムイオン電池の安全性 – Amazonカスタマーサービス

充電コネクタにある汚れ・異物を取り除く

5つ目が充電ケーブルにある汚れ・異物を取り除くことです。

原因でも述べましたが、充電コネクタが汚れていたり異物が付いていたりすると、接触不良を起こしやすいです。

純正の充電器、正常な端末を使用しているにもかかわらず充電されない場合は、充電コネクタを掃除してみましょう。

特に充電器を高い頻度で持ち歩いていたり、取り外ししていたりする人は汚しやすいため、定期的に汚れを取りましょう。

修理を依頼する

6つ目が修理を依頼(交換)することです。

Fireタブレットには「Amazonデバイス 2年間限定保証」が適用されています。

適用されるのは機種によって異なりますが、該当する機種であれば90日間〜の保証が適用されます。

なお、Kindle Fireタブレットは修理対応をしておらず、新しい端末と交換をしているようです。

故障が疑われた際は、修理を依頼してみましょう。

しかし保証期間外の場合は8,000円前後の費用が発生するようです。

詳しいことはAmazonへ問い合わせることをおすすめします。

参照:Amazonデバイス 2年間限定保証 – Amazonカスタマーサービス

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。

「AQUOSがフリーズしていてまともに操作できない」

「AQUOSを落としたわけではないのに、フリーズする」

などと、AQUOSを使用しているユーザーには、このような悩みを抱えている人もいるでしょう。

スマホは修理したり、買い替えたりすると、高額になるため自分で修理をしたいものです。

そこでこの記事では、AQUOSがフリーズする原因と対処方法を解説します。

【この記事でわかること】

- AQUOSがフリーズする原因

- AQUOSがフリーズするときの対処法

AQUOSがフリーズする原因

AQUOSがフリーズする原因として考えられるのは、次の6つです。

- スマホの容量不足

- 端末の発熱によりフリーズしている

- OSが古い

- バックグラウンドで複数のアプリを起動している

- 端末がウイルスに感染している

- 端末が壊れている

ここでは、それぞれの原因を詳しくみていきましょう。

メモリの容量不足

メモリの容量が不足していると、端末がフリーズするようになります。

メモリの容量不足にはいくつもありますが、複数のアプリを同時起動していたり、保存しているデータが多かったりすると、メモリが圧迫されます。

もしも、スマホがフリーズした場合は、メモリの容量が不足していないか確認してみましょう。

メモリの使用状況の確認方法

メモリの使用状況は次の手順で確認できます。

- ノーマルメニューの「本体設定」を選択

- 「その他の設定」を選択

- 「メモリ確認」を選択

参照:【SH-03D】各項目ごとのメモリ使用状況を確認できますか?| AQUOS:シャープ

端末の発熱によりフリーズしている

スマホで重いアプリを起動していたり、長時間起動していたりすると、端末が発熱することがあります。

スマホの温度が一定以上まで達すると、フリーズが発生して操作できない状態になります。

もしも発熱していると感じたら、スマホを一時中断して、温度が下がるまで待ってみましょう。

スマホ自体発熱しやすいものもありますが、スマホケースや充電しながらの使用も、発熱の原因となります。

OSが古い

OSが古いと、フリーズが頻繁に発生することがあります。

最新OSは、セキュリティに欠陥があったり、不具合の修正を行ってくれたりします。

そのため、OSをアップデートしていない場合は、最新バージョンになっているか確認してみましょう。

併せて、アプリも最新バージョンにすることをおすすめします。

バックグラウンドで複数のアプリを起動している

バックグラウンドで複数のアプリを起動していると、メモリを圧迫する原因となります。

端末がフリーズする場合は、複数のアプリがバックグラウンド起動していないか、確認してみましょう。

アプリを起動した場合は、こまめに消すようにしましょう。

端末がウイルスに感染している

端末がウイルスに感染している場合は、スマホがフリーズしやすくなります。

今まで怪しいサイトやメールのリンクへのクリック、アプリのダウンロードをしていないか振り返ってみましょう。

ウイルスに感染しないためには、最新OSへアップデートし、怪しいサイトやリンクにはアクセスしないことが重要です。

端末が壊れている

端末を水没させたり、落としたりすると、端末が故障してフリーズすることがあります。

過去に端末を落としたり、水没させたりした場合は、端末が壊れている可能性があります。

もしも端末の故障が疑われる場合は、修理に出しましょう。

AQUOSがフリーズした場合の対処法

AQUOSがフリーズした場合の対処法は、次の5つです。

- 端末の再起動

- OSを最新にする

- バックグラウンドのアプリを閉じる

- 画像やアプリをアンインストールする

- 端末の初期化

端末がフリーズしていると困っている方は、これから紹介する対処法を参考にしてみてください。

端末の再起動

端末がフリーズする場合は、端末の再起動を行ってみましょう。

端末の再起動で、不具合が直ることがあります。

再起動は、次の手順で行います。

- 本体右側面の電源ボタンを長押しして電源を切る

- しばらく経ってから、再度電源ボタンを押して電源を入れ直す

もしも電源を切ることができない場合は、次の手順で強制終了をしてみましょう。

- 電源ボタンを約8秒以上押す

- バイブレータが動作した後に指を離す

- 電源が切れて、再起動される

もしも上記のことを試しても直らない場合は、修理が必要な可能性があります。

参照:[AQUOS ea]画面がフリーズして動きません。対処方法を教えてください。 | よくあるご質問(FAQ) | サポート | ソフトバンク

OSを最新にする

OSのバージョンが古い場合は、最新バージョンへアップデートをしましょう。次の手順でOSを最新バージョンにできます。

- ホーム画面よりアプリ一覧画面にいく

- 「設定」をタップ

- 「端末情報」をタップ

- 「システムアップデート」をタップ

- 「ダウンロード」をタップして、「再起動してインストール」をクリック

参照:【AQUOS sense】端末をアップデートしたい。(ソフトウェア更新) – よくあるご質問

バックグラウンドのアプリを閉じる

アプリがバックグラウンドで複数起動している場合は、アプリの強制終了を行ってみてください。

原因でも述べたように、アプリを複数起動していると、メモリの容量を圧迫する原因となります。

アプリを強制終了することで直る可能性があるため、バックグラウンドのアプリを閉じてみてください。

画像やアプリをアンインストールする

画像やアプリが端末に多くあると、メモリを圧迫する原因となります。

もしも画像、アプリが多くインストールされている場合は、アンインストールしてみましょう。

クラウドで画像を保存したり、使っていないアプリをアンインストールしたりすることで、動作が軽くなることがあります。

端末に不具合が見つからない、OSは最新にアップデートされている場合は、メモリの容量を確認してみましょう。

端末の初期化

今まで紹介した対策方法を行っても改善しない場合は、端末を初期化してみましょう。

端末を初期化することで、スマホ全体が軽くなり、フリーズが解消される可能性があります。

なお、端末の初期化を行なう際は、データのバックアップをしてから、初期化しましょう。

参照:【AQUOSシリーズ】端末を初期化・オールリセットしたい(データ消去)| よくあるご質問 | サポート | au

もし対処をしても直らなかった場合は、端末の買い替えを検討しよう

この記事では、AQUOSがフリーズする原因と対処方法を解説しました。

AQUOSがフリーズする原因は、端末の故障だけではありません。

メモリの容量不足や、古いOSを利用していることも、フリーズする原因の1つです。

もしも、対処法を行ってもフリーズが直らない場合は、端末が壊れている可能性があります。

壊れた端末の修理は高額になることがあるため、場合によっては新品の端末に買い替えたほうが、オトクなこともあります。

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。