404 Not Found

「端末を手放すことになったからデータを消したい」

「不具合が出ているので一旦初期化したい」

など初期化が必要になる場面は少なくはありません。

タブレットを初期化するとは簡単に言うと工場出荷時の状態に戻すことを指します。

この記事では

- タブレットを初期化して消えるデータ

- タブレットを初期化前に行うべきこと

- タブレットの初期化方法

- タブレットを強制的に初期化する方法

について解説していきます。

タブレットを初期化すると消えるデータとは?

タブレットを初期化するとは工場出荷の状態に戻すことを指します。

端末に保存されたデータや設定、アカウント情報なども全て消去されます。

つまり

- 写真や動画

- ダウンロードしたアプリ

- ゲームなどのデータ

- 連絡先

- ラインなどのメッセージの履歴

なども消去されるということになります。

ただしMicroSDなどの外部ストレージやクラウドに保存されたデータは消去されません。

タブレットを初期化する前に必要なこと

タブレットを初期化する前に必要なことは次の3つです。

- データのバックアップを取る

- Googleアカウントなどを削除する

- 端末の暗号化

それぞれの事前準備を詳しく見ていきましょう。

参考:Androidタブレットを初期化する方法とは?初期化前に必要な準備と一緒に覚えておこう | 分かりやすく解説!HDD・SSD!!

データのバックアップを取る

初期化をすると端末内のデータはすべて消去されるので、消したくないデータは事前にバックアップを取っておく必要があります。

Android端末の場合はGoogleドライブへ簡単にバックアップを取ることができます。

【バックアップを取得方法】

- 「設定アイコン」をタップし、システムをタップ

- バックアップをタップ

- 「Googleドライブへのバックアップ」にチェックを入れる

- 今すぐバックアップをタップ

ただしこの方法を使ってもゲームアプリなどインストールしたものの内部データは、ユーザー側ではバックアップを取れません。

アプリ毎にデータの引き継ぎをする必要がありますので、アプリ内の指示に従って引き継ぎを行いましょう。

また新しいデバイスでのログインにはユーザー名やパスワードが必要となるため、忘れないように注意しましょう。

Googleアカウントの削除

タブレットを初期化しても不具合が起きたりすると情報が完全に削除されないこともあります。

万が一タブレットにGoogleアカウントの情報が残ったままになると第三者がアクセスしてしまう可能性があります。

不正のアクセスを防ぐためにも、Googleアカウントと端末の紐付けを解除してから初期化を行いましょう。

【端末とGoogleアカウントの紐付け解除方法】

- 「設定」アプリを開く

- 「ユーザーとアカウント」をタップ

- 削除したいGoogleアカウントを選択して、「削除」または「アカウントを削除」をタップ

以上で完了です。

端末の暗号化

初期化をしても不具合によっては初期化できないこともあります。

第三者に残ったデータを盗まれないためにも、端末を暗号化しておきましょう。

AndroidのOSバージョンが5.0以降であれば暗号化が規定で有効になっているため特別な捜査は表となります。

念のために確認する場合は以下の手順で暗号化になっているか確認しましょう。

【端末が暗号化になっているか確認する方法】

- 「設定」アプリを開く

- 「セキュリティ」→「詳細設定」→「暗号化と認証情報」の順番にタップ

- 「タブレットの暗号化」にて「暗号化されています」となっていれば暗号化済み

- 「端末を暗号化」と表示されていればタップして暗号化をオンにする

Androidタブレットの機種・メーカーによっては確認方法が異なります。

お持ちのタブレットのマニュアルを確認して、暗号化されているか確認してみてください。

タブレットの初期化方法

タブレットを初期化する方法は機種によって異なります。

ここでは以下のタブレット初期化方法について紹介します。

- Xperia Tablet S

- Sony Tablet Pシリーズ

- Sony Tablet Sシリーズ

- iPad

- Fireタブレット

- lenovo

それぞれの初期化方法を見てみましょう。

参考:[SGPT*] タブレットを初期化する方法 | Sony JP

Xperia Tablet S

- ホーム画面にある「Apps&Widgets」をタップ

- 「アプリ」画面が表示されたら「設定」をタップ

- 「設定」画面が表示されたら、「バックアップとリセット」→「データの初期化」をタップ

- データの初期化の画面を確認して、「タブレットをリセット」をタップ

- 「データの初期化」が表示されたら内容を確認して、「すべて消去」をタップ

- 「電源を切る」画面が表示されたら、しばらく待つ

- タブレットが自動的に再起動し、初期設定の画面が表示される

以上で完了です。

Sony Tablet PシリーズまたはSony Tablet Sシリーズ

- ホーム画面にある「Apps&Widgets」をタップ

- 「アプリ画面」の「設定」をタップ

- 「バックアップとリセット」をタップ

- 「データの初期化」をタップ

- 「データの初期化」が表示されたら内容を確認する

- 音楽や写真などのデータも消去したい場合は、「USBストレージ内のデータ消去」、もしくは「SDカード内データの消去」をタップしてチェック

- 「タブレットをリセット」をタップ

- データの初期化の確認画面が表示されたら、内容を確認して「すべて消去」をタップ

- 電源を切る画面が表示されたらしばらく待つ

以上で完了です。

iPad

- ホーム画面の「設定」をタップ

- 「一般」をタップ

- 「リセット」をタップ

- 「すべてのコンテンツと設定を消去」をタップ

- 「すべてのメディアとデータを消去し、すべての設定をリセットします」と表示される

- 最終確認が表示され、しばらくするとAppleのマークが現れて初期化が始まる

以上で完了です。

iPadを初期化する方法!パスワードを忘れた場合の対処法も解説>>

Fireタブレット

- microSDカードなどのストレージを取り外しておく。

- 画面の最上部から下に2回スワイプして、「クイック設定」を表示

- 「設定」アイコンをタップします。

- 「端末オプション(またはデバイスオプション)」、「工場出荷時の設定にリセット」の順にタップ

※「設定」にアクセスできないまたはフリーズしている場合は、リカバリーモードを起動。

以上の手順で初期化するとAmazonのアカウントから端末が登録解除されます。

再度使用する場合は再登録が必要となるので注意しましょう。

Lenovo

- ログインして「設定」をタップ

- 「バックアップとリセット」をタップ

- 「データの初期化」を選択

- 「タブレットをリセット」をタップ

以上で完了します。

参考:Lenovoタブレットを初期化するには?注意点と初期化方法を解説

タブレットの強制初期化方法

もし不具合が初期化できない場合は、強制初期化を行ってください。

【強制リセット方法】

- 「電源ボタン」と「音量下ボタン」を同時に押しして、端末のリカバリーモードを起動する

- 「Android Recovery」画面が表示されたら、ボタン操作をして「Wipe data/factory reset」を選択して電源ボタンを押す

- 画面が切り替わって「Yes」し、初期化する

また、初期化はリモート操作でも可能です。

【リモート操作での初期化方法】

- Webブラウザより「Android.com/find」にアクセスして、タブレット端末のGoogleアカウントでログインを行う

- 画面に端末があることを確認し、「デバイスデータを消去」を選択

以上で完了です。

初期化後のデータ復元方法

初期化した後にデータを復元したい場合は以下の手順で行います。

- 電源を入れて初期設定を進める

- 「データのコピー」をタップ

- 「クラウドからバックアップ」をタップ

- バックアップに使用したアカウントでログイン

- 復元するデータを選択

以上でデータの復元ができます。

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。

特に何もした記憶はないのにパソコンが再起動を繰り返してしまうことはありませんか?

再起動を繰り返す場合はソフトウェアやハードウェアに不具合が生じていることもあります。

いずれの原因でも放置しておくとパソコンが使えなくなってしまうので、原因を特定して対処していきましょう。

この記事では

- シャットダウンと再起動の違いとは?

- パソコンが再起動を繰り返す原因

- パソコンが再起動を繰り返すときの対処法

について解説していきます。

シャットダウンと再起動の違いとは?

パソコンのシャットダウンと再起動は同じだと思っている人も多いのではないでしょうか。

シャットダウンとはOSなどのソフトウェアと同時にパソコン本体も終了させます。

再起動はソフトウェアだけを終了させてパソコン本体は終了させません。

シャットダウンの場合は本体も終了させるため、その時の状況などのシステム情報をファイルに書き込む必要があります。

シャットダウン後に再度電源を入れた場合は保存したシステム情報を読み込む必要が出てくるので、少し時間がかかります。

再起動の場合は本体を終了させないので、システム情報を再度読み込むという工程を省くことができます。

システムファイルの影響を受けることもないので、トラブルが起きた場合は再起動させることをおすすめします。

パソコンが再起動を繰り返す原因

パソコンが再起動を繰り返す原因について解説していきます。

システム破損

Windowsのシステムファイルが壊れたり、アプリなどが誤動作すると再起動に支障をきたすことがあります。

システムファイルの不具合が発生した場合は再起動が必要です。

Windowsには自動修復機能が備わっており、再起動に2回失敗した場合、3回目に自動修復が行われます。

このWindowsの自動修復が行われると、システムが正常に動作していたときの状態に戻され、症状を改善できる場合があります。

この自動修復機能は不具合が軽い場合にのみ有効で、症状が重い場合は修復できないこともあるので注意してください。

3回以上再起動を繰り返すような重症の場合は電源を切り、修理業者等に相談してみましょう。

パーツなどのハードウェアの不具合・破損

ハードウェアの故障の原因としてはハードディスクやメモリが多いといわれています。

メモリは理論上寿命を迎えることはほぼないので、ハードディスから情報を読み込めないケースのほうが多いといえます。

また、電源に不具合があったりマザーボードにトラブルが起きた場合も再起動に支障をきたす原因になります。

電源は経年劣化によって電源不足になることもあるので、コードが熱くなっていたり、折れ曲がったりしていないかを確認してみましょう。

ハードディスクに異常がある場合は異音がすることがあります。ガリガリなどの異音が聞こえたら、直ちにパソコンの電源を切りましょう。

そのままハードディスクを稼働させ続けると修復の可能性がどんどん低くなっていきます。

電源やハードディスクに以上が確認された場合は再度電源を入れることはしないで修理業者に相談しましょう。

パソコンの温度が異常に高い

再起動を繰り返す場合はパソコンに高負荷の作業をさせていないか確認しましょう。

パソコンのCPUは温度が高くなりすぎると熱暴走といって強制的に電源を落とそうとします。

熱暴走すると突然シャットダウンしたり、再起動を繰り返すという現象が起きます。

パソコンに触れてみて異常に熱いと感じた場合は作業を中断し、温度を下げましょう。

ウイルス感染

パソコンがウイルスに感染すると勝手に再起動を繰り返したり、正常に起動しなくなるなどの不具合が発生することがあります。

ウイルスは感染してもすぐには症状が出ないこともあるので普段からウイルス対策ソフトをインストールしておきましょう。

パソコンがウイルスに感染すると勝手に再起動したりおかしな挙動をすることがあります。

定期的にウイルスチェックを行い、ウイルス対策の設定が無効になっていないか確認しましょう。

マルウェアの感染も再起動を繰り返す原因となります。

マルウェアの感染はセキュリティソフトでは検知できないこともあり、パソコンを使っているときに見慣れない誘導のポップアップ画面や警告画面が表示されたら、マルウェアに感染している可能性があります。

マルウェアの除去には専用ソフトや特殊な修復作業が必要なため、インターネット接続とパソコンの電源を切って専門の業者に相談しましょう。

自動更新が始まった

Windowsは自動的にアップデート内容を更新する機能がついています。

この自動更新の時間帯がたまたま使用中に重なってしまった場合は勝手に再起動が始まったように見えますが、通常はそのままにしておけば問題なく起動します。

パソコンが再起動を繰り返すときの対処法

パソコンが再起動を繰り返す場合はどう対処するか解説していきます。

自動更新をオフにする

Windowsの初期設定では自動更新がオンになっています。

自動更新をオフにすることで予期しない再起動を防ぐことができるので設定でオフにしてしまいましょう。

自動更新をオフにするには以下の手順で行います。

- 「スタートメニュー」→「設定」→「更新とセキュリティ」→「アクティブ時間の変更」をクリック

- 「このデバイスのアクティブ時間を、アクティビティに基づいて自動的に調整する」の項目をオフにする

これで勝手に再起動されることはなくなるはずです。

セーフモードで起動する

再起動を繰り返してしまう場合はセーフモードでの起動が有効な場合があります。

セーフモードとは最低限の構成でパソコンを起動させる方法で、特定のアプリが原因で不具合が起きている場合はそれらを回避してデータにアクセスすることができます。

もしセーフモードでも起動しない場合はメモリやマザーボードなどのハード部分に問題が生じている可能性がありますので、その場合は専門の業者に相談しましょう。

Windowsのパソコンをセーフモードで起動する方法は以下の通りです。

- 再起動したらすぐに直後に「F8キー」を連打する

- オプション選択画面が表示されるので、「詳細オプション」を開く

- 「トラブルシューティング」の詳細オプションを開く

- 「スタートアップ設定」を開いて右下にある再起動をクリック

- 再度「スタートアップ設定」画面が表示されるので→「セーフモードを有効にする」をクリックする。

- パソコン再起動後に「セーフモード」とデスクトップに表示されていれば成功

セーフモードで起動するとWindowsの自動修復機能も同時に稼働します。

不具合が軽度であればセーフモードの起動で解決することもあるので、まずは試してみましょう。

システム復元

システムに不具合が出ている場合は「システムの復元」という操作を実行することで不具合が出る前の状態まで戻すことが可能です。

これは不具合だけではなく、Windowsのアップデートなどで既存のアプリとの相性が悪くなってしまった場合にも使えます。

システムの復元は復元ポイントと呼ばれる定期的にパソコンの状態を保存しているデータを利用して不具合が出る前の状態に戻しますが、データが消えてしまうということはなく、ファイルなどに影響を与えないのがメリットです。

システム復元は以下の手順で行います。

- Windowsキーもしくはスタートメニューをクリック

- 設定の中のシステムをクリック

- 詳細情報をクリック

- 右側にある「システムの保護」をクリック

- システムのプロパティという画面が開くので「システムの復元」をクリック

- 「推奨される復元」か「別の復元ポイントを選択する」のどちらかを選択

- 不具合が出る前の日付があればそれを選択する

- 次の画面で完了をクリックするとシステムの復元がスタート

- システムの復元が終わると自動的に再起動される

- システムの復元は正常に完了しましたとメッセージが出れば成功

以上で不具合が起きる前にシステムが戻ります。

この状態で正常に再起動ができれば問題は解決です。

熱暴走を解消する

パソコンが熱暴走すると再起動を繰り返すだけでなく、パソコンの電源が突然落ちたりフリーズしたりするようになります。

またハードディスクやCPU、メモリなどの部品の故障など様々な悪影響があります。

パソコンの熱暴走させないようにするためには以下の方法が有効です。

- 吸気口や排気口のホコリやゴミを掃除する

- 室内の温度を下げる

- 高負荷のアプリがあれば終了させる

- 長時間の使用を避ける

ちなみにいくら冷やした方がいいからといって保冷剤などを直接当てることは避けましょう。

急に冷やされて常温に戻ると結露が発生し、パソコンのパーツにダメージを与えることがあるので注意しましょう。

ウイルスチェック

見慣れない警告やポップアップなどが確認できるときはウイルス感染を疑いましょう。

ウイルスに感染している場合は、早急にウイルス対策ソフトを使って、ウイルスを駆除しましょう。

正常に再起動できない場合はウイルス対策ソフトでウイルスを駆除することはできないので、セーフモードでパソコンを起動します。

セーフモードでパソコンが起動できる場合は、アンチウィルスソフトでウィルスのスキャン、駆除を試みてください。

強制的に終了させる

強制的に終了させることはハードディスクの回転を強制停止し、CPUやメモリにも影響を及ぼすので、最後の手段として使うことを覚えておきましょう。

強制再起動の方法は簡単で「電源ボタンを長押し」するだけです。

以前は「Ctrl」+「Alt」+「Delete」を2回入力することでできていましたが、Windows10以降ではできませんので注意しましょう。

ちなみにこの方法はハードディスクのデータが読み込めなくなったり、消失したりするリスクがあります。

他の方法を試してもどうしても解決しなかった場合のみに使用してください。

レジストリの削除

不要なレジストリを削除することでパソコン起動の際に読み込む情報を整理し、負担を軽減できることがあります。

レジストリとは設定やユーザー情報、アプリケーションの状況などパソコンに関係する情報が記録されているデータベースのことです。

このレジストリというデータベースは非常に重要なもので、誤って削除してしまうとパソコンが起動しなくなるなどのトラブルになるので、レジストリの削除は最終手段の一つとしてください。

また万が一に備えて必ずバックアップを取りましょう。

レジストリを削除するには以下の手順で行います。

- 「Windowsキー」+「R」を押す or 「Windowsキー」右クリック→「ファイル名を指定して実行」をクリック

- 名前の欄に「regedit」と入力→「OK」をクリック

- HKEY_LOCAL_MACHINE>SOFTWARE>Microsoft>WindowsNT>CurrentVersion>ProfileListのフォルダに移動する(このフォルダのバックアップをUSBなどに取っておくこと)

- 「ProfileList ID」を確認し、不要なProfileImagePathを含むProfileList IDを削除する

- レジストリーエディタを終了して、再起動

近年ではレジストリの削除はデメリットの方が多いとも言われているので、よく考えてから実施するようにしましょう。

まとめ:再起動を繰り返すときは3回目までは様子を見る

以上、パソコンが再起動を繰り返すときの対処法と原因を解説してきました。

Windowsには再起動に2回失敗した場合に自己修復する機能が備わっているので、3回目までは慌てずに様子を見ましょう。

それでも再起動を繰り返す場合はいったんセーフモードで起動し、システムの復元を実行することで解決することもあります。

レジストリの削除や強制終了はどうしようもなくなったときの最後の手段なので、可能であれば避け、それでも修復できなかった場合はパソコンの廃棄も検討した方が良いでしょう。

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。

富士通のパソコンを使おうと思ったら起動しない!

急にパソコンが起動しなくなると焦ってしまいます。パソコンが起動しない原因はさまざまあります。

故障ではなくコンセントが抜けていただけなど、簡単な対処法ですぐに起動することも。

この記事では、富士通のパソコンが起動しなくて困ったときの対処法を紹介します。焦らないで順番に対応すれば改善することもありますので、ぜひ参考にしてください。

この記事でわかること

- 富士通のパソコンが起動しない原因は電源周りや液晶パネル、HDDの故障

- コンセントをしっかり差してホコリの掃除や放電で回復する可能性も

- 富士通のパソコンの症状別の対処法も試そう

富士通のパソコンが起動しない原因

富士通のパソコンが起動しない原因はさまざまです。

電源周りの故障

富士通のパソコンが起動しない原因は、電源周りの故障が考えられます。

電源周りには、ケーブル、電源ボタン、電源ユニットなどがあります。ケーブルが抜ける、差し込みが甘いなどがなく、電源を押しても起動しない場合は電源周りの故障の可能性があります。

富士通のパソコンには機種によってパソコン本体やリモコン、キーボードにも電源があります。すべての電源ボタンでパソコンが起動できないのかを確認しましょう。

液晶パネルの故障

画面が真っ暗でメッセージも表示されない場合は、ディスプレイや液晶パネルの故障が考えられます。デスクトップの場合は、別のディスプレイに接続し電源が入るか確認しましょう。ケーブル破損の可能性もあるため、ケーブルの交換もしてみましょう。

ノートパソコンの場合は液晶パネルの故障の可能性があります。ヒンジの内側にある画面と本体をつなぐケーブルが破損している場合はメーカー修理となり、HDDやSSDが初期化される可能性もあります。

パソコンの画面が真っ暗になる原因は?カーソルが動くときなど症状別対処法>>

HDDやマザーボードの故障

パソコンの使用状況や環境、経年劣化によりパソコン内部の故障が原因で起動しないことがあります。

パソコンの掃除をしないでホコリがたまるとパソコンの冷却性能が落ち、帯電してパソコンが不安定になります。

パソコン内部の故障の場合、個人での修復は難しく最悪の場合データが消える可能性もあるため定期的にホコリを取りましょう。

マザーボード故障時の症状とは?4大原因と2つの調べ方を解説>>

富士通のパソコンが起動しないときに最初に確認すること

富士通のパソコンが起動しないときは、慌てないでまずは簡単にできる方法から試してみましょう。

ここでは、すぐに確認できる方法を紹介します。

電源ケーブルやACアダプターの確認

富士通のパソコンが起動しない場合、ケーブルやACアダプターが抜ける、差し込みが甘いこともあります。

ケーブル類がしっかりとパソコンに刺さっていることを確認しましょう。ノートパソコンの場合は、ACアダプターやバッテリーの接続を確認し、電池切れではないかを確認します。

延長ケーブルを使用している場合は節電タップがオンになっていることも確認してください。電力不足の場合は起動しない場合があります。できるだけ壁のコンセントタップに直接差しましょう。

室温を調整する

パソコンは気温の変化に弱い精密機械です。

富士通のパソコンには設置環境条件があり、その条件下で使用することが推奨されています。

富士通パソコン設置環境条件

温度:10~35℃

湿度:20~80%

室温10℃以下や35℃以上になると電源がつかなくなる可能性もあります、窓際など直射日光が当たる場所は、パソコンの温度が高くなることもあります。

気温の急激な変化はパソコン内部の結露の原因にもなるため、エアコンなどを利用してできるだけ一定の温度を保ちましょう。

参考:富士通 設置環境条件

ホコリを掃除してパソコンの通気性を上げる

パソコン内部にホコリがたまると排熱処理がうまくいかず、パソコン内部の温度が上昇します。

パソコン内部に熱がこもるとパソコンは熱暴走を起こし起動しなくなります。ファンの周りにあるホコリを取り除き、通気性を上げましょう。

デスクトップパソコンの場合は、掃除機などを通風孔などに軽くあてホコリを吸い取ります。可能であれば本体カバーや背面カバーを取り外し掃除しましょう。

ノートパソコンの場合は、乾いたマイクロファイバーで吸気口や排気口のホコリを軽く拭くといいでしょう。

デスクトップ・ノートパソコンともに機種によっては、空冷通風路にダストキャッチャーやダストカバーがはめ込まれています。その場合は、ダストキャッチャー、ダストカバーを取り外しホコリ掃除をしましょう。

参考:富士通 FMVユーザーサポート パソコンをお手入れする方法を教えてください。

パソコンを放電する

パソコンは内部に電気が溜まり帯電すると正常に起動できなくなります。

パソコンの電源には、パソコンを過電流や過電圧から防止するための保護回路があり、この保護回路によってパソコンの電源が入らない可能性もあります。

パソコン内部にたまった電気を放電して回路を正常に戻しましょう。

パソコンの放電手順

- パソコンのSD/DVD、USBメモリー、SDカードを取り出す

- パソコンが起動している場合は作業中ファイルを保存しアプリを終了

- パソコンの電源を切る

- 電源ケーブルなどをすべて抜き、パソコン本体からACアダプターを取り外す

- バッテリーを取り外す

- ディスプレイケーブルやLAN ケーブルなどの周辺機器を取り外す

- 1~ 2分放置する

- パソコン本体に AC アダプターや電源ケーブルを接続

- キーボードやマウスなどパソコンに付属していた機器だけを接続

- 電源プラグをコンセントに接続

- パソコンの電源を入れ起動の確認

以上でパソコンの放電は完了です。

電源ケーブルのついているアースを接地すると帯電しにくくなるためおすすめです。

参考:富士通 FMVユーザーサポート パソコンを放電する方法を教えてください。

モニターを変更してみる

デスクトップの富士通のパソコンで、電源ランプがつくが画面が映らない場合はモニターの故障が考えられます。

外部モニターに接続している場合、ディスプレイの電源が入っていない可能性もあるため、電源ボタンやケーブルの接続を確かめましょう 。

ノートパソコンも他のモニターに接続すると表示できる場合は液晶パネルの不具合の可能性があります。

モニターは一定時間信号受信しないとスリープモードになる設定もあるため、一定時間操作しておらず、画面が暗い場合はモニターのスリープの設定を見直しましょう。

富士通のパソコンのWindowsバージョン別の対処方法

富士通のパソコンは 、WindowsのOSバージョンごとに対処方法もあります。それぞれのバージョンに合わせた対処方法を選びましょう。

すべてのバージョンにおいて次の方法は有効です。

- 電源の接続チェック

- 室温調整

- ホコリの掃除

- 放電

- モニターの変更

- 周辺機器を取り外す

- BIOSセットアップを初期化

- Windows updateの実行

- セーフモードからシステム復元

- 診断プログラムの実行

- リカバリの実行

ここでは、富士通のパソコンでWindowsのバージョンごとの異なる機能を紹介します。

富士通のパソコンには一部の機種にSUPPORTボタンが搭載されています。困ったときはSUPPORTボタンを押して問題を解決しましょう。

Windows10の場合

「起動可能なデバイスが見つかりませんでした。」または「Bootable Device was not found」と表示された場合、次の機種ではインテルOptaneメモリーを再設定することで改善する可能性があります。

2018年11月発表モデル〜2019年2月発表モデル ESPRIMO FHシリーズ

Windows8.1/8の場合

トラブル解決ナビはWindows 8.1Windows 8Windows 7WindowsVistaにインストールされているソフトです。

トラブル解決ナビから、Windows8.1/8の場合は、バックアップナビを利用してパソコンの状態を復元可能です。

参考:富士通 FMVユーザーサポート [Windows 8.1/8] パソコンが起動できなくなりました。

Windows7以前の場合

かんたんバックアップを利用して、データのバックアップと復元が可能です。パソコンに不具合が起こる前の状態に復元可能です。

参考:富士通 FMVユーザーサポート FMかんたんバックアップについて教えてください。

富士通のパソコンが起動しない症状別の対処方法

パソコンが起動しない場合、まずは電源ボタンを押して電源ランプが点灯するかどうかを確認します。 その後、症状に合わせてそれぞれの対処方法を試しましょう。

電源ボタンを押しても画面が真っ暗な場合

電源ボタンを押しても電源ランプがつかない場合は、他の電源ボタンを押す、ケーブル類の接続を確認するなどして、電源が付くかを確認します。

富士通のノートパソコンにはバッテリーが搭載されていますが、はじめて電源を入れる場合、 ACアダプターが正しく接続されていないと電源ボタンを押しても電源が入りません。 ACアダプターを正しく接続してから電源ボタンを押してください。

富士通のパソコンの一部機種には、パソコン本体の電源ボタンの他にメインスイッチが本体背面に搭載されている機種があります。パソコンの電源を入れる時にはメインスイッチもオンにしてください。

富士通のパソコンは、機種によってパソコン本体、リモコン、キーボードにも電源ボタンがあります。電源ボタンをすべて押し不具合がないかを確認します。

パソコンのケーブル類が、外れていたりゆるんでいたりするとパソコンを起動できません。ケーブル類をすべて外し(ノートパソコンの場合はバッテリーも外す)再接続して、パソコンの電源を入れてみましょう。

参考:富士通 FMVサポート 電源ボタンを押しても電源ランプが点灯せず、パソコンが起動しません。

電源ランプは点灯するが画面が反応しない場合

電源ランプは点灯するがWindowsが起動しない場合、帯電している可能性があるため上記の方法でパソコンの放電を行います。

放電をする際には、周辺機器をすべて外してください。

パソコンの電源を入れる際には、1つずつ機器を接続します。特定の機器を接続したときに起動しない場合は、その機器の不具合の可能性が高いでしょう。

放電しても富士通のパソコンが起動しない場合は、富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口に相談しましょう

参考:富士通 FMVサポート パソコンが起動できなくなりました。

「FUJITSU」ロゴの画面で止まる場合

電源ボタンを4秒以上押してパソコンの電源を切り、BIOSセットアップを初期化します。BIOSセットアップの初期化はハードディスクの初期化とは異なり保存したデータが削除されることはありませんが、念のため事前にバックアップを取っておきましょう。

富士通のパソコンには「サポート(SUPPORT)」ボタン搭載機種があります。サポートボタンは、キーボード上部にあるので使用しているパソコンを確かめてください。

サポートボタンを利用すれば簡単にBIOSセットアップを初期化できます。

- パソコンの周辺機器を取り外す

- パソコンの電源を切る

- サポートボタンを押す

- 「F12」キーを押しながらパソコンの電源を入れ起動

- メニューが表示されたら「 BIOSセットアップ」を矢印キーで選び「Enter」

サポートボタンがない機種の場合は手順が異なります。それぞれのBIOSセットアップの初期化の方法は、公式サイトで確認してください。

参考:富士通 FMVサポート BIOSセットアップの初期化の方法を教えてください。

「FUJITSU」ロゴが消えて黒、青い画面にエラーメッセージが出る場合

富士通のパソコンでエラーメッセージが表示されるエラーメッセージごとに対処方法が異なります。

【入力信号がありません】

入力信号がありませんと表示された場合はケーブル類の接続不具合の可能性があります。

パソコンを強制終了し、パソコンに接続されているケーブル類をすべて取り外してから接続し直しましょう。パソコンを強制終了すると保存していないデータが失われる可能性があるため注意してください。

また富士通のパソコンには、アナログ入力やデジタル入力が切り替えできる機種もあります。

- ESPRIMO DH(WD)シリーズ

- FMV-DESKPOWER CEシリーズ(2007年秋冬モデル〜2010年春モデル)

- FMV-TEO カスタムメイドモデルで、パソコン本体とセットで液晶ディスプレイを購入した場合

上記のパソコンは正しく入力切替できていない可能性があるため、入力切替を行いましょう。

【自動修復】

自動修復は、パソコンが正常に起動しなかった時に表示され、パソコンを再起動すると改善する場合もあります。自動修復メッセージが表示された画面の右下に表示される「再起動ボタン」をクリックしてパソコンを再起動しましょう。

再起動後には、パソコンが正常に起動するかどうかを確認しましょう。

【起動可能なデバイスが見つかりませんでした/「Bootable Device was not found」】

このエラーメッセージが表示された場合は、パソコンの不具合の可能性があります。不具合を確認し、不具合がない場合は放電やリカバリーを行います。

パソコンの不具合は診断プログラムを実行しパソコンのハードウェアに問題がないかを確認しましょう。

- パソコンの電源を切る

- パソコンの周辺機器を取り外す

- サポートボタンを押す

- 起動メニューから「診断プログラム」または「Diagnostic Program」にカーソルを合わせて「Enter」

- 「診断プログラムを実行しますか?」または「Do you want to run Diagnostic Program?」と表示されるので「Y」キーを押す(arrows Tabは「実行」(Run)をタップ)

- 診断が完了するまで待つ

- エラーコードが表示された場合はメモして対処方法を確認する

診断プログラムで問題が改善しない場合は、パソコンの放電、BIOSセットアップ設定の初期化、パソコンの初期化などを順番に試します。

【該当するメッセージがない場合】

該当するメッセージがない場合は次の方法を順番に試してみましょう。

- パソコンの放電

- BIOSセットアップ設定の初期化

- 診断プログラムの実行

すべての対処方法を試しても改善しない場合は、富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口に相談しましょう。

Windowsロゴの画面で止まる/壁紙だけが表示される

システムを正常に起動できない場合は、セーフモードで起動できるか確認しましょう。セーフモードで起動できる場合はシステムの不具合の可能性があります。

セーフモード起動に必要な基本ファイルとドライバだけでパソコンを起動する、Windows用のトラブルシューティングオプションです。

セーフモードで起動してシステムを復元することでパソコンの状態が改善します。

富士通のパソコンをセーフモードで起動する方法

- 「スタートメニュー」から「設定」をクリック

- 「更新とセキュリティ」をクリック

- 「回復」を選択し「PCの起動をカスタマイズする」の「今すぐ再起動」をクリック

- 「オプションの選択」画面が表示されるので「トラブルシューティング」をクリック

- 「詳細オプション」をクリック

- 「スタートアップ設定」をクリック

- スタートアップ設定が表示されたら「再起動」をクリック

- 画面が切り替わったら数字キーの「4」またはファンクションキーの「F4」を押して、「セーフモードを有効にする」を選択

パソコンが再起動され、デスクトップ画面に「セーフモード」と表示されたら、セーフモードで起動されています。

富士通のパソコンのシステムの復元

- 起動しているアプリケーションをすべて終了

- 「スタート」ボタンをクリックし、「Windows システムツール」から「コントロールパネル」をクリック

- 「コントロールパネル」で「システムとセキュリティ」をクリック

- 「セキュリティとメンテナンス」をクリック

- 「回復」をクリック

- 「システムの復元を開く」をクリック

- 「システムファイルと設定の復元」と表示されたら「次へ」ボタンをクリック

- 「選択したイベントの前の状態にコンピューターを復元します。」と表示されたら復元したい日時の復元ポイントを選択

- 「次へ」ボタンをクリック

- 「復元ポイントの確認」と表示されたら「完了」ボタンをクリック

- 「いったんシステムの復元を開始したら、中断することはできません。続行しますか?」と表示されるので「はい」ボタンをクリック

- システムの復元が完了するまで、しばらく待つ

- パソコンが再起動し「システムの復元は正常に完了しました。」と表示される

以上でシステムの復元は終了です。

参考:富士通 FMVサポート Windowsをセーフモードで起動する方法を教えてください。

セーフモードで起動できない場合

セーフモードで起動できない場合は、次の方法を試しましょう。

- 周辺機器を取り外す

- リカバリ(初期化)を実行

セーフモードで起動できない場合は接続している周辺機器のトラブルかもしれません。電源コードを除く周辺機器を取り外し再起動やセーフモードを試しましょう。

リカバリを実行し、OSを新しくインストールすることで起動できる場合もあります。

起動しない原因がOSやアプリ以外にある場合は症状が改善しますが、原因が別にある場合はリカバリーしても起動しない可能性もあります。

パソコンをリカバリーすると、パソコン内のデータはすべて削除されるため、初期化は最終手段として考えましょう。

リカバリの手順

- 外付けハードディスクや USB メモリなどを取り外す

- 周辺機器を取り外す

- ACアダプターを接続する

- 「スタートボタン」から「設定」をクリック

- 「更新とセキュリティ」をクリック

- 「回復」をクリック

- 「PCの起動をカスタマイズする」の「今すぐ再起動」または、「今すぐ再起動する」をクリック

- オプション選択画面で「トラブルシューティング」をクリック

- 「このPCを初期状態に戻す」を1回クリック

- 「個人用ファイルを保持する」を選択

- 「ユーザー名」をクリック

- 「こんにちは(ユーザー名)さん」と表示されるのでパスワードを入力して続行

- 「Windowsを再インストールする方法を選択します。」と表示された場合は「ローカル再インストール」をクリック

- 「準備が完了しました。」と表示されたら削除される内容を確認する

- 「初期状態に戻す」ボタンをクリック

- 処理が終わるまでしばらく待ち画面が切り替わったらパスワードを入力

これでパソコンのリカバリーは終了です。

上記では個人用ファイルを保持する方法でリカバリしています。パソコンが起動しない場合は、手順10で「すべて削除する」を選びリカバリしましょう。

パソコンを再起動したら、セキュリティ対策やデータの復元などの作業をしましょう。

参考:富士通 FMVサポート パソコンを購入時の状態に戻す方法を教えてください。

診断プログラムを実行する

富士通のパソコンのハードウェアに不具合がある場合は、診断プログラムの実行によって不具合の原因を特定できます。

富士通のハードウェア診断プログラムは、次の2つの方法があります。

- 簡易診断

- 富士通ハードウェア診断

診断プログラムでわかるエラーコードから、原因を特定できます。

診断プログラム実行方法

- 電源を切り周辺機器を取り外す

- 「SUPPORT」ボタンを押す

- キーボードの矢印キーで「診断プログラム」または「Diagnostic Program」にカーソルを合わせ「Enter」キー

- 「診断プログラムを実行しますか?」または「Do you want to run Diagnostic Program?」と表示されるので「Y」キーを押す

- 診断が完了するまで待つ

- 診断結果が表示される

- 簡易診断のエラーコードを確認

- 電源を切り診断終了

トラブルが検出されなかった場合は「富士通ハードウェア診断ツール」が起動します。診断を続ける場合は診断するを選択し進みましょう。

参考:富士通 FMVユーザーサポート 診断プログラムを実行する方法を教えてください。

サインインできない場合

サインインできない場合は、パスワードに間違いがないか確認しましょう。

- テンキーを利用する場合「NumLock」を確認

- 「CapsLock」の確認

NumLockがオンの場合は数字が入力できず、CapsLockがかかっている場合は大文字で入力されます。

パスワードを忘れた場合は、リセットしてサインインしましょう。サインインオプションで別の方法を設定している場合は、別のサインイン方法で起動できるか試しましょう。

ビープ音がなり起動しない場合

パソコンから「ピッ」「ピッピッ」などのように、ビープ音がなる場合は富士通のパソコンの故障の可能性があります。

ビープ音の組み合わせにより原因がわかります。ビープ音がなった場合は富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口に相談しましょう。

相談の際にはビープ音の組み合わせを伝えるとスムーズです。

パソコンからビープ音が鳴り続ける時はどうする?ビープ音の種類と対処法を解説>>

再起動をくり返す場合

青いエラー画面が表示され再起動をくり返す場合は、Windowsに深刻なダメージやシステム不具合の可能性があります。

- 周辺機器を取り外す

- パソコンのシステムの復元

- ウイルススキャンを実行

- ドライバーのアップデート

- Windows updateを実行

- ハードウェア診断を実行

- リカバリを実行

以上の方法を試してみましょう。

パソコンが再起動を繰り返してしまうときはどうする?対処法と原因を解説!>>

富士通のパソコンの起動が遅い場合の対処法

長年、富士通のパソコンを利用していると起動が遅くなったと感じることもあります。起動が遅くなる原因はさまざまありますが、適切に対処すれば改善する場合もあります。

起動が遅くなるのは、起動できなくなる前の症状の可能性もあるため、早めに対処しましょう。

ノートパソコンの場合は電源アダプターを接続

ノートパソコンは、バッテリーが十分でない場合パフォーマンスが低下することがあります。

電源を接続していない状態で起動しているなら、電源を接続して起動してみましょう。富士通のパソコンに付属のアダプターを使うと確実です。

再起動する

パソコンを終了する際にシャットダウンを使用すると、不具合がある状態で保存され起動に影響を与えることがあります。パソコンに不具合がある場合はシャットダウンしないで再起動を試しましょう。

使っていないソフトを終了する

使っていないソフトやアプリケーションはこまめに終了しましょう。終了しないまま起動するとパソコンの動きが遅くなります。

Windows updateを実行する

富士通のパソコンを長期間使っていないと Windows の更新プログラムがたまり、アップデートに時間かかる場合があります。あまり使わないパソコンでも時々電源を入れてWindows update を実行してください。

Windowsの設定から「更新とセキュリティ」を選択し、更新プログラムがある場合はダウンロードしてパソコンを再起動しましょう。

スタートアップのソフトウェアを無効化する

ソフトウェアの種類によっては、スタートアップのソフトウエアは、パソコンの起動と同時に自動で動くソフトウエアです。スタートアップのソフトウェアが多いとパソコンの起動が遅くなってしまいます。

使わないソフトウエアは「オフ」にして自動起動を無効化しましょう。

スタートアップのソフトウエアの無効化

- 「Windowsの設定」から「アプリ」をクリック

- 「スタートアップ」をクリック

- 不要なソフト「オフ」に変更する

不要なソフトやアプリを削除する

使っていないソフトやアプリは削除しましょう。ソフトやアプリを削除するとストレージの空き容量が増え、更新チェックやアップデートも不要となるためパソコンへの負担が減り起動も速くなります。

富士通のメーカーアップデートをする

富士通のパソコンには「アップデートナビ」がインストールされており、ドライバーやソフトの更新プログラムの有無をチェックし、パソコンを常に最新の状態に保ってくれます。富士通メーカーアップデートにより症状が改善することもあります。

アップデートナビの起動方法

- 画面右下の通知領域のアイコンを確認

- アイコンがない場合は「スタートメニュー」から「アップデートナビ」をクリック

更新をすすめるソフトウエアがある場合は、「アップデートナビ – 更新項目の確認」が表示されます。「更新開始」ボタンをクリックすると自動でアップデートが開始されます。

参考:富士通 FMVユーザーサポート アップデートナビの使い方を教えてください。

解決しない場合は故障の可能性あり!確認方法は?

ここまで紹介してきた対処法を試しても解決しない場合は、パソコンの故障の可能性があります。

富士通の「ネットで故障診断」を利用すればパソコンのトラブルを診断し解決方法をアドバイスしてくれます。

故障と診断された場合は、 Web から故障修理を申し込むこともできます。解決しない場合は利用してみましょう。

パソコンが故障した場合の対処方法

さまざまな対処法を試しても改善が見られず、富士通のパソコンが故障した場合の対処法を紹介します。

富士通のサポートに修理を依頼する

パソコンを修理する場合は富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口から修理を依頼しましょう。

電話番号

0120-950-222(通話料無料)

受付時間

9時~19時

携帯電話・IP電話・海外からの利用の場合

045-514-2255

受付時間

9時~17時

問い合わせ前には富士通のパソコンの品名・型名の確認方法から確認しておくとスムーズです。

富士通の問い合わせ相談はパソコンに電源を入れてから1年以内は無料で利用できます。2年目以降は有料になります。

問い合わせの方法や料金は、富士通お困りごとのご相談から確認しましょう。

まとめ:富士通のパソコンが起動しない原因はさまざま!症状によって対処を

富士通のパソコンが起動しない原因はさまざまあります。

対処法もそれぞれありますので、落ち着いて順番に試していきましょう。

簡単にできるのは次の方法です。

- 電源の接続チェック

- 室温調整

- ホコリの掃除

- 放電

- モニターの変更

これらの方法は簡単にできるため、まず試してみましょう。

それでも起動できない場合は、次の方法を試しましょう。

- 周辺機器を取り外す

- BIOSセットアップを初期化

- Windows updateの実行

- セーフモードからシステム復元

- 診断プログラムの実行

- リカバリの実行

以上の対処法を試しても、改善が見られない場合は富士通のパソコンが故障しているかもしれません。購入から何年も経っている場合は、修理するよりも購入する方が費用がかからないこともあります。

新しいソフトやOSが搭載され快適にパソコンを使えるようになります。

古いパソコンを処分する場合は、パソコン廃棄.comのような無料でパソコンを処分できるサービスを利用しましょう。

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。

タブレットをうっかり水没させてしまった経験はありませんか?タブレットに限らず、電子機器を水没させたときは焦ってしまいますよね。

「水没させたタブレットの電源が入らない!」「タブレットが水没したときはどうすればいいの?」

このようなお悩みを解決するべく、今回はタブレットが水没したときの対処法やNG行為について詳しく解説します。

【この記事で分かること】

- タブレットが水没したときのNG行為

- タブレットが水没したときの対処法

- タブレットの水没に備えて準備すべきこと

タブレットが水没したときのNG行為

タブレットが水没したときは焦って以下のNG行為をやってしまいがちです。

- 電源をオンにする

- 温風ドライヤーで乾燥させる

- お米の中に入れる

- 充電する

これらの方法によってタブレットの状態が悪化してしまうリスクがあるため、間違った情報に惑わされないようにしましょう。まずはNG行為について詳しくご紹介します。

電源をオンにする

電源オフのタブレットを水没させた場合、電源がつくかどうか確認したくなりますよね。しかし、すぐに電源をオンにするのはNGです。

タブレット内部に走った電流と水分が原因でショートを起こしてしまいます。ショートすると高確率でタブレットが故障してしまうため、電源をオンにしないようにしましょう。

温風ドライヤーで乾燥させる

タブレットの水分を乾かそうとして温風ドライヤーを使うと、故障の原因になります。

タブレットは精密機器なため高温には耐えられません。ドライヤーの熱がタブレットに悪影響をもたらす可能性が高いです。

水没したタブレットをドライヤーで乾かす際は必ず冷風を使いましょう。

お米の中に入れる

ネット上でよく見るのが「お米の中にタブレットを入れて乾かす」という対処法です。有名な方法ですが、根拠が曖昧な情報です。

お米がタブレットの水分を吸収して乾燥できる、という一説もありますが科学的に実証されていないため、この方法に頼るのは危険かもしれません。

充電する

水没したタブレットをすぐに充電すると危険です。

「水没したタブレットの電源がつかない!」と慌てて充電してしまいがちですが、ショートにより故障するリスクがあります。充電せず、しばらく放置して様子を見ることをおすすめします。

タブレットが水没したときの対処法

タブレットが水没したときの対処法は以下の通りです。

- 電源をオフにする

- 水分をふき取る

- カバーを外す

- バッテリーやSDカードを取り外す

- 乾燥剤を使って乾かす

- 修理に出す

どれも自分でできる対処法ばかりなので、緊急時でも気軽に実践できます。それでは一つずつ見ていきましょう。

電源をオフにする

タブレットの電源がオンの場合、すぐにオフにしましょう。

先ほども述べた通り、タブレット内部の電流と水分が原因でショートしてしまう可能性があります。タブレットの状態が悪化したり、データが完全に消去されたり、最悪の場合は完全に故障して再起不能になったりしてしまいます。

タブレットの復活を祈りながら、水没したタブレットの電源はすぐに切りましょう。

水分をふき取る

タブレットに付いた水滴をふき取りましょう。

タオルやティッシュなどを使って水分を取り除きますが、この時必ず優しくふき取るようにしてください。

無理に力を入れてゴシゴシふき取ってしまうと、デバイスに負荷がかかって故障につながります。タブレットは精密機器なので慎重に取り扱いましょう。

カバーを外す

タブレットが水没したときはすぐにカバーを外しましょう。

タブレットとカバーの間に水分が侵入し、内部にまで入り込む可能性があります。すぐにカバーを外してタブレット内部に水が入るのを防ぎましょう。

画面液晶カバーと画面の隙間に水分が入ることもあるため、可能な方は液晶カバーも剥がすことをおすすめします。

バッテリーやSDカードを取り外す

バッテリーやSDカードにまで水が到達すれば、さらなる故障やデータ消失の恐れがあります。機種にもよりますが、バッテリーやSDカード、SIMカードはすぐに取り外すことを推奨します。

SDカードやSIMカードは比較的簡単に取り外すことができますが、バッテリーの取り外しはかなり難易度が高いです。電子機器に詳しい方以外はうかつに手を出さず、タブレットを安静にすることを優先しましょう。

乾燥剤を使って乾かす

タブレットを乾かす方法として有効なのは、乾燥剤を用いることです。

クッキーやせんべいなどのお菓子に付属している乾燥剤とジップロックなどの密閉袋を使えば、タブレットを安全に乾かすことができます。

具体的な方法は以下の通りです。

- ジップ付き密閉袋と乾燥剤を用意する。

- 袋に乾燥剤を入れる。

- タブレットに乾燥剤が触れるようにして袋に入れる。

- 乾くまでそのまま放置する。

水没の度合にもよりますが、1日から数日ほどでタブレットの電源がつくか様子を見ましょう。

ただし、この方法を試すには時間を要するため、修理が遅れるリスクがあることも理解しておく必要があります。

修理に出す

上記の対処法でどうしても解決できない場合は、メーカーや業者に修理を依頼しましょう。

修理に出す前に、自分のタブレットが保険に入っているのかどうか確認することをおすすめします。保険に入っていれば無料でメーカー修理を受けられる可能性が高いです。

すぐに修理してもらいたいという方は、街の修理業者に依頼することをおすすめします。業者にもよりますが、即日での修理を行っている修理店もあります。

タブレットの水没に備えて準備すべきこと

タブレットの水没に備えるべき項目は以下の通りです。

- データのバックアップを取っておく

- 保険に入っておく

- 防水機能のあるタブレットを使う

何の備えもなしに水没させてしまった場合、大切なデータを失ったり、修理代が高額になったりするリスクがあります。万が一に備えて、事前に準備しておくことをおすすめします。

データのバックアップを取っておく

データのバックアップを取っていないタブレットを水没させると、タブレット内のデータを全て失ってしまいます。つい水没させてしまったときでも、データのバックアップがあると安心です。

データのバックアップ方法にはPCを経由する方法、Dropboxなどのクラウドサービスを利用する方法などがあります。

自分のタブレットの機種にバックアップシステムが搭載されている場合もあるので、一度チェックしてみましょう。

保険に入っておく

修理費を負担してくれるなどのサービスがある保険に加入しておけば、水没したときでも安心です。

タブレット購入時だけでなく、購入後しばらく経っても加入できる保険もあります。

万が一水没させてしまったときの費用面トラブルが心配という方は、あらかじめ保険に入っておくことをおすすめします。

防水機能のあるタブレットを使う

防水タブレットを利用しておけば、水没しても問題なく使用し続けられます。

電化製品ショップやオンラインショップでは、数多くの防水機能付きタブレットが売り出されています。防水タブレットならお風呂の中やキッチンなどの水回りでも気軽に使えますよね。

水没への不安が少しでもある方は、防水機能のあるタブレットを選びましょう。

まとめ:タブレットの水没は落ち着いて対処しよう

タブレットが水没したときの対処法やNG行為についてご紹介しました。

電源をとっさにオンにしたり温風ドライヤーで乾かしたり、ついついやってしまいがちな行為はタブレットの故障につながります。冷静に以下の対処法を実践しましょう。

- 電源をオフにする

- 水分をふき取る

- カバーを外す

- バッテリーやSDカードを取り外す

- 乾燥剤を使って乾かす

- 修理に出す

また、データのバックアップや保険加入など、水没に備えて準備しておけばトラブル発生時でも安心です。万が一を予測して、事前に準備しておくことをおすすめします。

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。

どんなに性能の良いレッツノートも、長く使えば劣化が進みます。そんな時はデバイスをリセットして、購入時の状態に戻してみましょう。

レッツノートのトラブルに頻繁に悩まされていたり、買い替えなどで手放す予定があったりする方には、パソコンの初期化をおすすめします。

今回はWindows10のレッツノートの初期化方法について解説します。

【この記事で分かること】

- レッツノートの初期化方法

- レッツノートを初期化するメリット

- レッツノートのバックアップ方法

- 初期化する上での注意点

レッツノートを初期化するメリット

レッツノートを初期化すると、以下のようなメリットが得られます。

- 不具合を改善できる

- ウイルスを削除できる

- 個人情報の漏洩を防げる

まずは初期化するメリットについて把握して、自分のレッツノートを初期化すべきか判断しましょう。それでは、一つ一つ解説します。

不具合を改善できる

レッツノートを初期化すると、不具合を改善できる可能性があります。

長年レッツノートを使っていると不要なデータが蓄積されて、動作が遅くなるなどのトラブルが起こる場合があります。このような不具合は、初期化でデバイスをリセットすることにより解消できます。

頻繁に不具合に悩まされている方は、初期化を検討しましょう。

ウイルスを削除できる

レッツノートを初期化することにより、ウイルスを削除できます。

知らず知らずのうちに、パソコンが悪質なウイルスに感染しているケースはよくあります。感染したパソコンを初期化すると、デバイス内のデータをウイルスごと削除できます。

「ウイルスに感染したかも…」と不安になった時は、まずは初期化を試してみることをおすすめします。

個人情報の漏洩を防げる

レッツノートを手放す前に初期化することで、個人情報の漏洩を防げます。

初期化せずにレッツノートを処分してしまうと、大切な個人情報が流出するリスクがあります。レッツノートを手放す前には、必ず初期化を行いましょう。

自分で完璧に初期化できる自信がない方は、プロの業者に依頼するという手もあります。

パソコン廃棄.comでは、データ消去を無料で実施してくれるため、お得かつ気軽にレッツノートを処分できます。処分を検討している方はぜひチェックしてみてくださいね。

初期化する前にやるべきこと

レッツノートを初期化する前にやるべきことは、以下の通りです。

- バックアップする

- Windows10を最新バージョンにアップデート

- Microsoftサインインの準備

- 周辺機器との接続の解除

- 充電切れ対策

どれも重要な工程なので、スキップせず実施することを推奨します。

バックアップする

レッツノートを初期化すると、パソコン内のデータが全てリセットされます。

写真やビデオなどの大切な思い出、重要な文書などを失わないために、事前にバックアップを取っておきましょう。

データのバックアップ方法については、後ほど解説します。

Windows10を最新バージョンにアップデート

Windows10を最新バージョンにアップデートしましょう。Windows10のバージョンが古いまま初期化すると、エラーが発生する可能性があります。

Windows10を手動でアップデートする方法は、以下の通りです。

- スタートメニューから設定画面を開く。

- 「更新とセキュリティ」をクリックする。

- 「Windows Update」をクリックし、「更新プログラムのチェック」に進む。

- 最新バージョンがインストールされ、「最新の状態です」というメッセージが表示されたらアップデート完了。

Windows10を自動更新する設定にしておけば、手動でアップデートを行う必要がありません。自動更新の設定は、次の手順で行ってください。

- スタートメニューから設定画面を開く。

- 「更新とセキュリティ」をクリックする。

- 「更新プログラムのチェック」をクリックする。

- 「詳細オプション」画面で、「自動(推奨)」をクリックして設定完了。

初期化前の準備を省くためにも、自動アップデートをONにしておくことをおすすめします。

Microsoftサインインの準備

初期化する前に、Microsoftにサインインする準備をしておきましょう。具体的には、IDとパスワードを確認しておくことをおすすめします。

レッツノートを初期化すると、Microsoftアカウントを含め、ログインしていた全てのアカウントからサインアウトします。

そして初期化後、セットアップ作業においてMicrosoftへのログインが求められます。アカウント情報を忘れている可能性がある方は、初期化前に確認しておきましょう。

周辺機器との接続の解除

BluetoothやUSBなどの周辺機器との接続を解除しましょう。

周辺機器を接続したまま初期化を行うと、デバイスに負担がかかり、トラブルの原因になります。

マウスやキーボードなど、必要な機器だけ残して、その他の機器とは接続を解除することを推奨します。

充電切れ対策

初期化するレッツノートは、十分に充電しておきましょう。

初期化中に充電が切れてしまうと正常に初期化されないなど、トラブルの原因になります。

初期化作業中にバッテリー切れになるケースもあるため、充電プラグに繋いだまま初期化することをおすすめします。

レッツノートのバックアップ方法

レッツノートのバックアップ方法は、大きく分けて3通りあります。

- 外部ドライブにバックアップする方法

- クラウドサービスを利用する方法

- リカバリ―ディスクを作成する方法

それぞれの実際の手順について解説します。

外部ドライブにバックアップする方法

USBメモリや外付けHDDなどの外部ドライブにバックアップする方法を紹介します。

この方法では、「ファイル履歴」を利用して、アドレス帳・デスクトップ・ライブラリなどをバックアップします。

- 設定画面から「更新とセキュリティ」をクリックする。

- 「バックアップ」をクリックし、「ドライブの追加」に進む。

- バックアップ先の外部ドライブを選択する。

- 「その他のオプション」をクリックする。

- 「今すぐバックアップ」をクリックする。

バックアップした外部ドライブは紛失しないようにしましょう。この方法はどのパソコンでも通用するため、メジャーな方法です。

参考:【Panasonic】ファイルのバックアップを設定する

クラウドサービスを利用する方法

クラウドサービスにバックアップを取っておくと、初期化後のデータ復元が簡単に完了します。

ただ、無料会員と有料会員でデータ容量の上限が異なるケースが多いです。主なクラウドサービスのデータ容量をまとめたので、参考にしてみてください。

| クラウドサービス | データ容量 |

|---|---|

| DropBox | 無料会員:2GB 月額1,200円:2TB |

| GoogleDrive | 無料会員:15GB 月額250円:100GB 月額380円:200GB 月額1,300円:2TB |

| FleekDrive | 月額500円:100GB 月額1,500円:2TB 月額4,000円:無制限 |

| OneDrive | 無料会員:5GB 月額224円:100GB 月額1,284円:1TB |

手順は以下の通りです。

- クラウドサービスにアカウント登録する。

- データのバックアップを取る。

バックアップしたデータを確認・復元したい時は、クラウドサービスにアクセスするだけで簡単に完了します。複数のデバイスでデータを管理したい方におすすめです。

リカバリーディスクを作成する方法

リカバリーディスクを作成してバックアップする方法を解説します。

レッツノートには、Windowsを再インストールするために必要なリカバリーデータが保存されたリカバリー領域があります。この領域のデータを使って初期化することができます。

16GB以上のUSBメモリ、もしくはDVDやブルーレイなどのメディアを用意してください。手順は以下の通りです。

- スタートメニューから「Panasonic」→「リカバリメディア作成ユーティリティ」に進む。

- メディアを接続して「次へ」をクリックする。

- DVD-R、BD-Rの必要枚数、USBの必要容量を確認して「次へ」をクリックする。

- リカバリーディスクを作成する。

作成したリカバリーディスクはトラブルが起きた時にも使えるため、しっかり保管しておきましょう。

レッツノートの初期化方法

それでは、実際にレッツノートを初期化する方法について見ていきましょう。

初期化方法は大きく分けて以下の4通りあります。

- DtoD領域を利用する方法

- リカバリーディスクを利用する方法

- Windowsの設定画面から初期化する方法

- トラブルシューティングから初期化する方法

それぞれ詳しく解説します。

DtoD領域を利用する方法

DtoDリカバリー領域を利用して初期化する方法を解説します。

レッツノートには、ハードディスク内にDtoDというリカバリー機能が搭載されています。

- レッツノートの電源をオンにして、「Panasonic」のロゴが表示されたらF2キーを押す。

- BIOS画面が表示されたら「終了」をクリックする。

- 「コンピューターの修復」を選択する。

- 指示に従って初期化を進める。

途中で「Windowsを再インストールする」か「セキュリティのため内蔵ディスクの内容を消去する」を選ぶ画面があります。不具合の解消を目的とする場合は前者を、レッツノートを手放す場合は後者を選びましょう。

リカバリーディスクを利用する方法

次に、リカバリーディスクを利用して初期化する方法を解説します。

この方法では、事前にリカバリーディスクを作成する必要があります。リカバリーディスクの作成方法については、前の章を参照してください。

手順は以下の通りです。

- レッツノートの電源をオンにして、「Panasonic」のロゴが表示されたらF2キーを押す。

- 「セットアップユーティリティ」が起動したら、リカバリーディスクをセットする。

- 「終了」メニューを選択する。

- 「デバイスを選択して起動」でリカバリーディスクのデバイス名を入力し、Enterを押す。

- 指示に従って初期化を進める。

Recoveryウィンドウを開くことができれば、後は簡単に初期化できます。

Windowsの設定画面から初期化する方法

Windowsの設定画面からの初期化も可能です。Windows搭載のパソコンなら定番の初期化方法です。

手順は以下の通りです。

- Windowsの設定画面を開く。

- 「更新とセキュリティ」をクリックする。

- 「回復」を選択する。

- 「このPCを初期状態に戻す」をクリックする。

- 指示に従って初期化を進める。

リカバリー後にセットアップ画面が表示されたら初期化完了です。この方法では、個人用データを残すことができます。

トラブルシューティングから初期化する方法

次に、Windowsのトラブルシューティングを使って初期化する方法を紹介します。

トラブルシューティングとは、その名の通りパソコンのトラブルを解決するための機能です。

- 設定画面を開く。

- 「更新とセキュリティ」に進み、サイドバーの「回復」をクリックする。

- 「今すぐ再起動する」をクリックする。

- 「オプションの選択」画面を開き、「トラブルシューティング」に進む。

- 「このPCを初期状態に戻す」を選択して初期化を行う。

レッツノート初期化の注意点

レッツノートをスムーズに初期化するために、以下の3つの注意点を押さえておきましょう。

- 充電切れに気をつける

- 長時間かかる場合がある

- 完全にデータを削除できる訳ではない

それでは一つ一つ見ていきましょう。

充電切れに気をつける

レッツノートを初期化する際は、充電切れに気をつけましょう。

初期化してる途中に充電が切れて処理が中断されると、トラブルの原因になります。正常に初期化できなかったり、故障したりするリスクがあります。

初期化前には十分に充電しておくことはもちろん、充電プラグを接続したままの充電を推奨します。

長時間かかる場合がある

初期化が完了するまでに、長時間かかってしまう可能性があります。デバイス内のデータが多ければ多いほど、初期化に時間を要します。

そのため、レッツノートを初期化する場合は時間に余裕を持って行いましょう。

完全にデータを削除できる訳ではない

初期化しても、デバイス内のデータを完全に削除できる訳ではありません。

例えば、復元用のソフトを利用すれば簡単にデータを復元することができます。個人情報の漏洩を防ぐためにも、レッツノートを処分・売却する際はプロの業者に依頼しましょう。

パソコン廃棄.comでは、データ消去料・リサイクル料・送料無料でパソコンを破棄することができます。安全かつ簡単にパソコンを処分できるサービスが充実しています。

まとめ:レッツノートの不具合は初期化で解消しよう

レッツノートの初期化方法について解説しました。

初期化することでウイルスを削除したり、不具合を解消できる場合があるため、トラブルに悩んでいる方は初期化を試してみましょう。

また、大切なデータを失わないためにも初期化前には必ずバックアップを取っておきましょう。

レッツノートの初期化方法は、大きく分けて4通りあります。

- DtoD領域を利用する方法

- リカバリーディスクを利用する方法

- Windowsの設定画面から初期化する方法

- トラブルシューティングから初期化する方法

初期化したレッツノートを手放す方は、データ消去料・リサイクル料・送料無料のパソコン廃棄.comに依頼して、お得かつ簡単に処分しましょう。

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。

初期化という言葉を聞いたことはあるけれど、実際にどのタイミングで実行すべきか迷うことはありませんか?

Lenovoタブレットを快適に使用するにあたっては初期化が必要になるときもあります。

この記事では

- Lenovoタブレットの初期化とは?

- 初期化するメリット・デメリット

- 初期化の方法

について解説していきます。

Lenovoタブレットの初期化とは?

初期化とは工場出荷時の状態に戻すことを指します。

動作に関する設定はすべて初期設定に戻され、端末内部に保存していたデータも完全に消去されます。

一旦実行すると元に戻すことはできないので、注意しましょう。

初期化を行うタイミングは?

初期化を考慮する場面は以下のものがあります。

- タブレットの調子が悪い時

- 誰かに譲る・廃棄するとき

Lenovoタブレットに限らず、使用しているうちにデータが重くなり処理スピードが遅くなる場合があります。

タブレットの調子が悪くなったときには初期化をすると改善されることもあります。

また、使用しなくなったLenovoタブレットを誰かに譲ったり、廃棄するときに避けたいのは情報漏洩です。

端末内に残っている個人的なデータも第三者に見られるのは避けたいことでしょう。

その際はLenovoタブレットを初期化することによって、データを完全に消去することが必要になります。

初期化を行うことで消去されるデータはタブレット端末内に保存されたデータのみです。

MicroSDカードなどの外部ストレージやGoogleドライブなどのクラウドストレージに保存したデータや、SNSに投稿したものなどは初期化によって消去されることはありませんので注意してください。

Lenovoタブレットを初期化するメリット・デメリット

ここではLenovoタブレットを初期化する意味と初期化をするメリット、デメリットについて解説します。

メリット

Lenovoタブレットの初期化によるメリットは下記の点があげられます。

- タブレット端末内のデータをすべて消去できる

- 重くなったデータを消すことで処理スピードを早くできる

- 調子の悪くなったタブレット端末を改善できる可能性がある

- コンピューターウイルスにタブレット端末が感染した場合、初期化に伴ってウイルスを駆除できる可能性がある

Lenovo端末の動作が鈍くなったり不具合が生じた場合は初期化することによって改善できる可能性があります。

デメリット

一方、Lenovoタブレットを初期化することによって考えられるデメリットもいくつかあります。

- インストールしていたソフトウェアが使用できなくなる

- タブレット端末内のデータがすべて消えてしまう

- セキュリティソフトが消えることによってウイルス感染のリスクが高くなる

デメリットはありますが、重要なデータは別に保存しておく、ソフトは再度ダウンロードするなどの方法で対応できるので、メリットが上回る場合は初期化を検討してみましょう。

Lenovoダブレットを初期化する前に準備すること

Lenovoタブレットを初期化する前にいくつか準備しておくことによって、大切なデータの紛失や情報漏洩を防ぐことができます。

初期化をした後に後悔しないように、きちんと準備をして初期化をしましょう。

データのバックアップと各種IDとパスワードの確認

初期化を行うと基本的に端末内のデータはすべて消えてしまいます。

そのため、残しておきたいデータがあるときは初期化の前にバックアップを取っておきましょう。

MicroSDカードなどの外部ストレージやGoogleドライブなどを有効に活用することをおすすめします。

ただし、ゲームアプリなどの内部データに関してはアプリごとにデータの引き継ぎ方を確認し、必要になるIDやパスワードをメモしておくとよいでしょう。

特に最近、Googleなどで自動的にIDやパスワードを記憶するものが増えています。

ID、パスワードが自動的に記憶されていなかった場合、改めてIDやパスワードの再発行に数日かかってしまうなど不都合が生じることがあります。

ネットバンキングなど重要な情報がある場合は特に日数がかかりますので注意が必要です。

Googleアカウントを削除する

Lenovoタブレットを手放すために初期化する際は、Googleアカウント情報を端末に残したままだとGoogleドライブに第三者がアクセスできてしまう危険性があります。

そのため、LenovoタブレットからGoogleアカウントを削除してアクセスできないようにしておくとよいでしょう。

端末の暗号化で情報流出を防ぐ

タブレットを初期化しても、不具合でデータが完全に削除されない場合があります。

タブレット内部に保存されるユーザーデータを暗号化し、外部からの読み取りを防止するセキュリティ機能を「端末の暗号化」といいます。

初期化に加えてタブレットの暗号化をしておくことでデータの読み取られてしまう危険性を回避できます。

Lenovoタブレットを初期化する方法

Lenovoタブレットを初期化するには下記の手順に従います。

- タブレットの電源をオンにして、「設定」のアイコンを選択

- 設定ページが開くので「バックアップとリセット」を選択

- 「データの初期化」を選択します。その後警告ページが開く

- 「タブレットをリセット」を選択し、タブレットをデフォルトの状態に戻す

- すべてのデータ、画像、追加されたアプリが削除される

- タブレット端末がリセット処理を開始します。処理終了後、再起動され処理が完了

タブレット紛失時はリモート操作で初期化も可能です。

通常の手段で初期化できないときに強制的に初期化するには

タブレットの初期化をしたいのに端末が正常に起動しないため、通常の初期化ができない時があります。

通常の初期化ができないときは強制的にLenovoタブレットを初期化することも可能です。

ここでは強制的に初期化する方法について紹介します。

強制的にリセットするには以下の手順で実行します。

- Lenovoタブレットがオフになっていること、充電器に接続されていないことを確認

- 「音量アップ+電源」「音量ダウン+電源」「音量アップ+音量ダウン+電源」のいずれかを長押しする

- モードを選ぶ黒い画面になるため、リカバリーモードを選択

- 「データの削除/工場出荷時にリセット」または「初期化にリセット」「Wipe Date/FactoryReset」を選択

- 「Enter」もしくは「Yes – delete all user date」を押すと初期化にリセットが自動的に開始される

リカバリーモードにすることで、端末に不具合が生じている時でも強制的にリセットすることが可能です。

端末を紛失した時にはリモート操作での初期化も可能

タブレットを万が一紛失してしまった場合でもリモートで初期化することができます。

リモートでの初期化は以下の手順で行います。

- PCなどを利用し、WEBブラウザにて「Android.com/find」にアクセス。Lenovo端末のGoogleアカウントでログインを行う

- 画面にLenovo端末が表示されていることを確認して、「デバイスデータを消去」を選択

手元にタブレットがないときはリモート操作で初期化をし、データの流出を防ぎましょう。

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。

久しぶりにレノボのタブレットを使おうとしたら起動しなくて、困ったことはありませんか?

タブレットはスマートフォンほど頻繁に充電しなくても使えるため、いつの間にかバッテリー切れになっていることもありえます。

この記事では

- レノボのタブレットが起動しないときの症状

- 起動しない原因

- 起動しないときの対処法

について解説していきます。

レノボのタブレットが起動しないときの症状

一言に起動しないといっても症状はいくつかあります。

- 電源ボタンを押しても何の反応もない

- 起動画面までは進むが、その後には進まない

- 画面はつくが何も表示されない

自分のタブレットにどの症状が出ているのかまずは確認しましょう。

レノボのタブレットが起動しない原因

レノボのタブレットが起動しない原因を解説していきます。

バッテリー切れ

当たり前すぎて見過ごされがちですが、バッテリーが切れているとタブレットは起動しません。

タブレットはスマートフォンに比べてバッテリー容量が多いので充電する回数は比較的少なくなります。

しばらく充電しないで使っていた場合は、いつの間にかバッテリー切れになることも有り得る話です。

最後に充電したのが思い出せないぐらい前だとしたら、バッテリー切れの可能性が高くなります。

本体の故障

バッテリーが十分でも起動しないとなれば本体の故障を疑う必要があります。

タブレットは持ち歩くことも多いため、知らない間にダメージを与えてしまっていることもありえます。

後述する対処法を試しても起動しない場合は修理に出すことを検討しましょう。

インストールしたアプリの不具合

アプリによってはシステムと干渉しエラーを起こすものもあります。

何らかのアプリを直近でインストールしてから起動しなくなった場合はもしかするとそのアプリが原因となっているかもしれません。

ソフトウェア・アップデートの失敗

タブレットもパソコンと同様にソフトウェアを定期的にアップデートしています。

何らかの原因でアップデートが失敗すると起動に問題が発生することがあります。

アップデートをしばらく実行していない場合はアップデートを実行しましょう。

ディスプレイの故障・不具合

システムが起動していてもディスプレイに不具合がある場合は起動していないように見えます。

操作音は聞こえるのに何も表示されない場合はディスプレイが故障している可能性が高いでしょう。

レノボのタブレットが起動しないときの対処法

充電する

まず最初に充電しましょう。タブレットは使っていなくても徐々にバッテリーを消費していきます。

しばらく使っていなかった場合は特にバッテリーが切れている可能性もあるので、充電器に接続してしばらく様子をみましょう。

バッテリーが空だった場合はバッテリーアイコンが表示されるまで10~15分ほどかかります。

電源ボタンをしっかりと押す

電源ボタンは基本的に数秒長押しで入るようになっています。

電源ボタンを押したつもりでも長押しできていなかったりすることもあるので、確実に5秒ほど押し続けてください。

長押しして、ロゴが表示されたら離しても大丈夫です。

リセットボタンを押して再起動する

電源ボタンを押しても電源が入らない場合はリセットボタンを押します。

リセットボタンは基本的にはSDカードスロットとSIMスロットの間にあります。

キャッシュ領域のクリアを行う

再起動してもAndroidのデスクトップに移行しない場合はリカバリーコンソールを起動し、キャッシュ領域のクリアを実行します。

キャッシュ領域のクリアの方法は以下の手順で行います。

- ボリュームアップボタンと電源ボタンを長押しし、リカバリーコンソールを起動させる(機種によってはボリュームダウンボタン+電源ボタン、または全てを同時押し)

- Wipe Cache partitionの指示に従ってキャッシュをクリアする

工場出荷時の状態にリセットする

キャッシュをクリアしてもうまく起動できない場合は工場出荷時にリセットすることも推奨されます。

工場出荷時の状態にリセットする方法は以下のとおりです。

- ボリュームアップボタンと電源ボタンを長押しし、リカバリーコンソールを起動させる(機種によってはボリュームダウンボタン+電源ボタン、または全てを同時押し)

- ボリュームダウンでメニューを選択し、ボリュームアップで決定して「Wipe Data/FactoryReset」を選択

- 次の画面で「Yes – delete all user data」を選択する

- 「Data wipe complete」と表示されれば成功

この作業は工場出荷時の状態にリセットするので、タブレットに保存されているデータは全て消去されます。

したがって他の方法をすべて試してから最後の手段として実行しましょう。

まとめ:起動しない場合は慌てずにまずは充電する

以上、レノボのタブレットが起動しない場合の対処法を解説してきました。

起動しない場合の多くはバッテリー切れが原因といわれているので、まずは充電してみましょう。

それでも起動しない場合はリセットボタンによる再起動、キャッシュのクリアを実行します。

全て試しても上手くいかない場合は最終手段として工場出荷時にリセットすることも必要です。

それでも起動しない場合は残念ながら故障している可能性が高くなります。

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。

PS4の画面が突然映らなくなると、どうすればいいのか分からなくて焦ってしまいますよね。昨日まで問題なく起動していたのに、急に不具合が起こることはよくあります。

PS4のエラーの状態は電源ランプの色で把握できます。PS4の画面が映らなくなったときは、まずランプの色に着目してみましょう。

今回はPS4の画面が映らないときの原因と対処法について、ランプの色別に解説します。

【この記事で分かること】

- PS4の画面が映らない原因

- PS4の画面が映らないときの対処法

【ランプの色別】PS4の画面が映らない原因

PS4は、電源ランプの色でエラーの状態を表します。PS4の画面が映らないときはまず電源ランプの色を確認してみましょう。

電源ランプの色は以下の3色です。

- 白色

- 赤色

- 青色

まずは電源ランプの色別でエラーの原因について詳しく解説します。

白色の場合

電源ランプが白色に点灯している場合、PS4本体は正常に作動しています。

ランプが白色のときはコントローラーやイヤホンなどの周辺機器に問題があり、画面が映らない不具合を引き起こしている可能性があります。

赤色の場合

電源ランプが赤色に点灯している場合、本体に熱を溜め込みすぎてオーバーヒートを起こしています。

オーバーヒートを起こしたときは、本体の熱を逃がすために自動で電源がオフになります。そしてPS4の画面が映らなくなります。

青色の場合

電源ランプが青色に点灯している場合、本体が深刻な不具合を起こしている可能性が高いです。

セーフモードや再起動などで改善されない場合は修理・処分も検討する必要があります。青色のランプは、それほど深刻な状況を表しています。

【ランプの色別】PS4の画面が映らないときの対処法

PS4の画面が映らないときの対処法は、ランプの色によって異なります。

ランプの色別に対処法を解説するので、まずは自分でできる方法を試してみましょう。

白色の場合

ランプの色が白色に点灯している場合は周辺機器のエラーを疑ってください。対処法は以下の通りです。

- HDMIケーブルを確認する

- ディスプレイの出力先を変更する

HDMIケーブルを確認する

ディスプレイと本体を繋ぐHDMIケーブルを確認しましょう。

ちゃんと接続されているか、ホコリがついていないか、一度外してチェックしてみてください。

HDMIケーブルが正しく接続されていても画面が映らないときは、ケーブル自体に問題がある可能性があります。新しいケーブルに交換するなどして試してみましょう。

ディスプレイの出力先を変更する

ディスプレイにもよりますが、「HDMI1」「HDMI2」といったように、HDMIがいくつか選択できるものがあります。

この場合、ディスプレイの出力先を変えて、画面が映るか確認してみましょう。

出力先を変更するとエラーが解消された場合、PS4本体は問題なく作動しており、ディスプレイの出力に問題があっただけでしょう。

赤色の場合

ランプが赤色のときは本体に熱がこもっているため、熱を逃がすための対処を行いましょう。具体的には以下の通りです。

- しばらく休ませる

- ホコリを取り除く

- 置く環境を変えてみる

しばらく休ませる

PS4の長時間使用で熱がこもってしまっている場合、しばらく放置して熱を逃がしましょう。

休ませている間に冷風を当てて冷ますのも有効です。ただし、保冷剤や氷で冷やすと水分が故障を引き起こしてしまうため、使わないようにしてください。

しばらく休ませた後に起動してみて、画面が映るか確認してみましょう。

ホコリを取り除く

本体についたホコリが放熱を妨げている可能性があります。

通気口や排気口のホコリを綿棒や布でふき取り、通気性をアップさせましょう。

内部のホコリを掃除するには分解する必要がありますが、知識がない方が分解してしまうとあらゆるリスクが生じます。

さらなる不具合を呼ぶ可能性があるため、自分で分解することはあまりおすすめできません。

置く環境を変えてみる

本体が熱くなりやすい環境にPS4を置いている場合、環境を変えてみましょう。

直射日光や高温な場所を避け、涼しい日陰にPS4を移動させてください。風通りのいい場所でしばらく休ませてみて、その後起動するか確認することをおすすめします。

青色の場合

ランプが青色のときは、PS4本体が深刻な不具合を起こしているかもしれません。

修理に出す前に、まずは以下の対処法を試してみましょう。

- セーフモードを使う

- HDDを確認する

セーフモードを使う

PS4には「セーフモード」というトラブルシューティングツールが搭載されています。画面が映らないなどのエラーは、セーフモードから起動することで解消できる可能性があります。

セーフモードの起動方法は以下の通りです。

- PS4の電源をオフにする。

- 本体の電源が切れたら、再び電源ボタンを長押しする。

- ビープ音が2度鳴るまで電源ボタンを押し続ける。

- コントローラーを接続して「PSボタン」を押す。

セーフモード起動後の画面から、初期化や再起動、ソフトウェアアップデートの実行が可能です。セーフモードの実行で改善できない場合、修理を検討することをおすすめします。

HDDを確認する

HDDに不具合が生じ、画面が映らないトラブルを引き起こしている可能性があります。

PS4を分解し、内部のHDDを確認することで改善できる場合もありますが、ハードウェアに関する知識が必要です。

分解には大きなリスクがあるため、PS4に詳しくない方は修理・処分に出すことをおすすめします。

修理・処分に出す

上記の対処法でどうしても解決できない場合は、メーカーや業者に修理を依頼しましょう。PS4が古い場合は、思い切って処分を検討してもいいでしょう。

すぐに修理してもらいたいという方は、街の修理業者に依頼することをおすすめします。業者にもよりますが、即日での修理を行っている修理店もあります。

まとめ:PS4の画面が映らないときはランプの色を確認しよう

PS4の画面が映らないときの原因と処分方法について解説しました。

PS4がエラーを起こした場合まず電源ランプの色を確認して、状態を把握しましょう。ランプの色別に対処法は異なるため、臨機応変にさまざまな対処を試してみてください。

自分でできる対処法を試してみても改善されなかった場合、修理・処分をおすすめします。

ゲーム機処分.comでは、データ消去料・送料・リサイクル料無料で処分することができます。お得かつ安全にPS4を処分可能なので、処分を検討している方はぜひチェックしてみてくださいね。

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。

iPhoneはタッチパネルでの操作を前提としているため、反応しなくなるとほぼ何もできなくなってしまいます。

タッチパネルが反応しない現象は本体の故障以外にも、システムの不具合や指が乾燥しているときにも起こります。

この記事では

- iPhoneのタッチパネルが反応しない原因

- タッチパネルが反応しないときの対処法

について解説していきます。

iPhoneのタッチパネルが反応しない原因

iPhoneのタッチパネルが反応しない原因は主に以下のものがあります。

- 画面の破損

- 水没

- 本体の変形

- バッテリーの膨張

- システムの不具合

- フリーズしている

- 保護フィルムの影響

- 指の乾燥

これらの原因について解説していきます。

画面が汚れている

画面に汚れやホコリがついているとタッチパネルの反応が悪くなります。

知らず知らずのうちに皮脂などで汚れていってしまうので、定期的に拭き取りましょう。

画面を拭き取る際は不織布など繊維が出ない布がおすすめです。

繊維が出るようなタオルなどで拭くと、細かい糸が画面に付着して余計操作性が悪くなることもあるので、注意して拭き取るようにしましょう。

画面の破損

画面に明らかにヒビが入っていたり、割れていたりするとタッチパネルが反応しなくなることがあります。

これは見た目でもすぐわかるので、ヒビが入ってから反応しなくなったのであればそれが原因の可能性が高くなります。

またヒビが入ったばかりのときは反応していても徐々にタッチパネルのセンサーに不具合が生じて反応しなくなっていくこともあります。

したがって現状、反応しているからといってそのまま放置しておくのは得策ではありません。

またヒビや破損が目視で発見できなくても強い衝撃を与えるとセンサー部が破損することもあるので、落下などには十分に注意しましょう。

水没

iPhone内部に浸水してしまうとタッチパネルが反応しなくなることがあります。

iPhoneは基本的には防水加工が施されていますが、完全防水ではありませんし、使用に伴って劣化していくこともあります。

最新のiPhone13シリーズでは「IP68」の防水性能がありますが、お風呂やプールなどでの使用を保証しているわけではありません。

防水性能を過信せず、なるべく水分の影響を受けない環境で使用しましょう。

本体の変形

ポケットに入れたまま座ってしまった、バッグの中に入ったまま踏んでしまったなどの原因で本体が曲がったりするとタッチパネルが反応しなくなることがあります。

iPhone自体は脆いものではありませんが、人の体重などを支えられるほど強固ではありません。

無理な力などがかかってしまってからタッチパネルが反応しなくなった場合は本体の変形が原因である可能性が高くなるでしょう。

バッテリーの膨張

iPhone内部のバッテリーが経年劣化などで膨張するとケースを変形させるなどの影響があり、それが原因でタッチパネルが反応しないこともあります。

長く使っているiPhoneでケースが膨らんで見える場合はバッテリーが膨張している可能性があるので、早急に修理に出すことを検討しましょう。

膨張したバッテリーは最悪、発火したり爆発する危険性もあります。

決して放置せずに修理業者に相談してください。

iPhoneのバッテリーが膨張した場合の対処法はこちらに詳しく解説しているので、参考にしてください。

iPhoneのバッテリーが膨張したらどうする?原因と対処法を解説

システムの不具合

iOSの不具合が原因でタッチパネルが反応しないこともあります。

本体には破損や変形がなく、しばらくOSをアップデートしていなかった場合はアップデートすることで解決することもあります。

また滅多にありませんが、ウイルスに感染した場合もタッチパネルが反応しなくなったり、勝手に再起動されたりという現象が起きます。

iPhoneの挙動がおかしい場合は放置せずにウイルスソフトをインストールするなどの対策を取りましょう。

フリーズしている

アプリを開きすぎていてメモリが足りなくなってくるとフリーズして反応しなくなる場合があります。

iPhoneにもパソコンと同様にメモリがあるので、メモリを大きく消費するアプリを使用しているときはフリーズしやすくなることを覚えておきましょう。

フリーズしてタッチパネルが反応しないときは多くの場合、長時間におよぶことは稀です。

数秒動かなくなる程度で再び反応することが多いので、慌てずに様子をみてみましょう。

保護フィルムの影響

保護フィルムとの相性が悪い場合もタッチパネルの反応が悪くなります。

特に厚めのフィルムの場合は操作性が低下することもあるので、今貼っているものを剥がして正常に動作する場合は別のフィルムに張り替えるか、剥がして使うことを検討しましょう。

指が乾燥している

指が極度に乾燥しているとタッチパネルの反応が鈍くなります。

iPhoneをはじめとしたスマートフォンの多くは静電容量方式と呼ばれる仕組みを利用してタッチパネルの操作を可能にしています。

指が乾燥すると人体からの微弱な電流をiPhoneにうまく伝えることができなくなってしまうため、タッチパネルの反応が鈍くなるのです。

冬場など乾燥しやすい時期に反応が鈍くなる場合は手指が乾燥していないか確認してみましょう。

タッチパネルが反応しないときの対処法

タッチパネルが反応しないときの対処法を解説していきます。

本体の破損や故障に関しては修理に出す以外の対処法はないので、Apple Storeや修理業者に依頼しましょう。

再起動してみる

システムの不具合やフリーズでタッチパネルが反応しない場合は再起動してみましょう。

タッチパネルが全く反応せず、電源を落とせない場合は強制的に再起動します。

強制的に再起動する方法は以下のとおりです。

iPhoneX以降の機種、iPhone8またはiPhoneSE(第2世代以降)の場合

- 音量を上げるボタンを押してすぐ離す

- 音量を下げるボタンを押してすぐ離す

- サイドボタンをAppleロゴが出るまで押し続ける

iPhone7の場合

- 音量を下げるボタンとスリープボタンを同時に押し続ける

- Appleロゴが表示されたら離す

iPhone 6sまたはiPhone SE(第1世代)の場合

- ホームボタンとスリープボタンを押し続ける

- Appleロゴが表示されたら離す

不要なアプリを閉じてみる

アプリによっては著しくメモリを消費するものもあるので、使っていないアプリを一旦閉じることで解消できる場合もあります。

iPhoneは本来アプリを終了させないと動作するように設計されていますが、バックグランドで動作するアプリが複数になるとメモリが足りなくなってフリーズしてしまうこともあります。

使わないアプリは終了させてメモリを確保するようにしましょう。

iOSのアップデート

iOSをしばらくアップデートしていない場合はアップデートを実行しましょう。

iOSはバグや不具合を修正するプログラムを定期的に配信しています。

システムの影響でタッチパネルに不具合が生じることも十分ありえるので、最新のものにアップデートしておくことをおすすめします。

指を保湿する

冬場など乾燥しやすい時期にタッチパネルが反応しない場合は保湿を心がけましょう。

指の水分が少ないと動作させるのに必要な微弱な電流をiPhoneが読み取ることができなくなります。

乾燥肌の人は意識して保湿するようにするとiPhoneが反応するようになります。

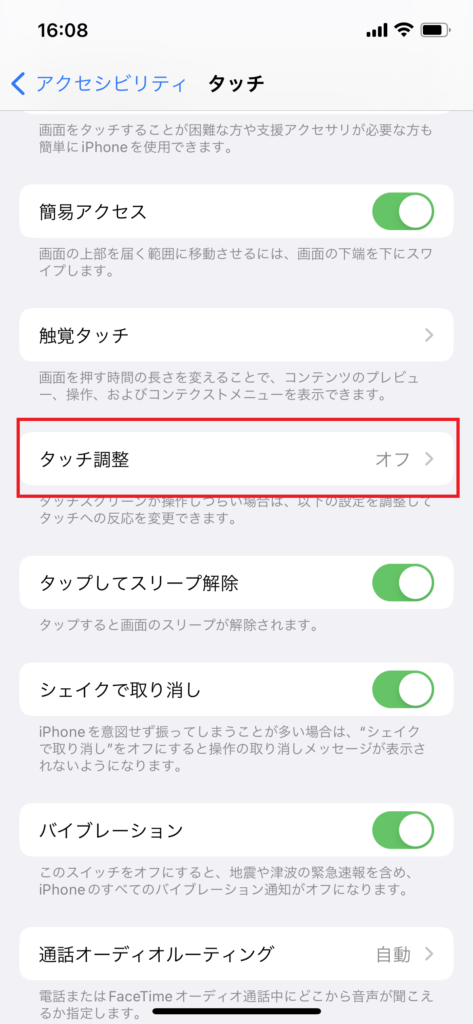

タッチの設定を変更する

タッチの操作感が悪い、反応が鈍いというときはタッチの設定を変更してみましょう。

タッチの感度を変更するには以下の手順で行います。

設定→アクセシビリティ

タッチを選択

タッチ調整を選択

タッチ調整をオンにしてそれぞれの項目を調整する

タッチパネルの反応しないiPhoneのロック解除する方法

タッチパネルが反応しなくなったiPhoneのロックを解除するには以下の方法があります。

PassFab iPhone Unlockerを使う

PassFab iPhone Unlockerはパソコンを経由してiPhoneのロックを解除できるソフトです。

PassFab iPhone Unlockerの使い方は以下のように行います。

- PassFab公式ウェブサイトからPassFab iPhone Unlockerをダウンロードし、PCにインストール

- インストールが完了したら、PassFab iPhone Unlockerを起動する

- 「開始」ボタンをクリック

- iOSファームウェアのダウンロードが自動で始まるのでしばらく待つ

- ダウンロードが完了したら、「解除開始」ボタンをクリックするとiPhoneのロック解除が開始される

iCloudを使う

iPhoneの「iPhoneを探す」がオンになっている前提ではありますが、iCloudを使ってロックを解除することもできます。

この方法を使うとiPhoneは初期化されますが、バックアップから復元することで元通り使えるようになります。

iCloudでロックを解除するには以下の手順で行います。

- コンピューターや他のデバイスでブラウザを開いて、iCloudにアクセスする

- Apple IDとパスワードを入力してログイン

- 「iPhoneを探す」アイコンをクリック

- 画面上部にある「すべてのデバイス」をクリックして、ロックを解除したいiPhoneを選択する

- iPhoneの情報が表示されたら、「iPhoneを消去」をクリック

- iPhoneのデータがすべて削除され、ロックが解除される

- iPhoneが消去されたら、復元したいバックアップを選択してデータを復元

iTunesを使う

iTunesを利用してもiPhoneのロックを解除することができます。

ただし、予め使っているPCにiPhoneが認識されていることが条件です。

この方法でもiPhoneは初期化されるので、必要なデータをロック解除後にバックアップから復元しましょう。

方法は以下の通りに行います。

- PCに最新バージョンのiTunesをインストールして起動

- iPhoneの充電ケーブルを使って、タッチパネルが反応しないiPhoneをコンピュータに接続

- iTunesでデバイスが認識されたら、左上のデバイスアイコンをクリックして、iPhoneの情報ページにアクセス

- 「iPhoneを復元」ボタンをクリックして、確認画面が表示されたら「復元」をクリック

- iPhoneが初期化され、ロックが解除される

- 初期化が完了したら、iTunesでバックアップを選択してデータを復元

それでもiPhoneのタッチパネルが反応しない場合の対処法

上記の方法を試してもiPhoneのロックが解除されない場合は

- 初期化

- 修理

- 処分

のいずれかの方法をとることになります。

iPhoneを初期化する

iPhoneを初期化すると不具合が解消されてタッチパネルの反応が元に戻る事もあります。

ただしタッチパネルが反応しない以上はiPhoneの画面で初期化することができないので、前述の「iCloudを使って初期化」か「iTunesを使って初期化」のどちらかの方法で初期化する必要があります。

iPhoneを修理する

どうしてもロックが解除されない場合はデバイスに何かしらの不具合が発生している可能性もあるので、修理に出すことも検討しましょう。

修理はAppleストアの他に民間の修理業者でも受けられます。

概算料金は以下の通りです。

| 修理業者 | おおよその料金 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| Apple Store | 19,400~56,800円 ※AppleCareに加入してる場合は全モデル3700円 | ・修理を受けても保証が継続される ・純正部品による交換が受けられる | ・AppleCareに加入していなかった場合は非常に高額となる |

| Appleサービスプロバイダー | 同上 | 同上 | 同上 |

| 非正規店(民間修理業者) | 5000円~ | ・格安で修理を受けることができる | ・Apple Storeでの保証が受けられなくなる ・純正部品ではないので若干画面の色味が違って見えることがある |

モデルごとの詳しい料金はAppleストアで確認できます。

まとめ:タッチパネルが反応しないときはまず再起動をする

以上、iPhoneのタッチパネルが反応しない原因と対処法について解説してきました。

目に見えて破損がある場合は修理以外の方法はないので、Apple Storeや修理業者に依頼しましょう。

破損がなく、突然反応しなくなった場合はシステムの不具合やフリーズしていることが考えられます。

機種ごとの再起動方法にしたがって再起動させ、反応するかどうか試してみましょう。

保護フィルムが分厚すぎる場合も反応が鈍くなります。

適切な厚さのフィルムを使うか、貼らないで操作するようにしましょう。

iPhoneの画面が割れたり、本体が変形してしまって修理ではなく買い替える場合は手持ちのiPhoneを処分する必要があるでしょう。

そんなときはパソコン廃棄.comの無料処分サービスが便利です。

パソコン廃棄.comではパソコンだけではなくスマートフォンも受け付けています。

送料などの費用やデータ処分も無料で行っているので、iPhoneの買い替え時にぜひ検討してみてください。

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。

asus製のタブレットを使用していて、「突然起動しなくなった」「充電しても起動しない」などと、起動できないトラブルに合ったことがある方もいるのではないでしょうか。

タブレットが起動しないと操作することもままならず、非常に困りますよね。そのため、すぐに解決したいところです。

そこでこの記事では、asus製のタブレットが起動しない原因と対処方法について紹介します。

併せて壊れたasus製のタブレットの廃棄方法についても見ていきましょう。

この記事で分かること

- asus製のタブレットが起動しない原因

- asus製のタブレットが起動しないときの対処法

- 壊れたasus製のタブレットの廃棄方法

asusタブレットが起動しない原因とは?

asus製のタブレットが起動しない原因として、次の6つが挙げられます。

- そもそも充電が切れている

- しっかりと充電できていない

- バッテリーが故障している

- 充電器が純正ではない

- システムの不具合

- 端末の故障

起動しない原因をそれぞれみていきましょう。

そもそも充電が切れている

1つ目の原因はそもそも充電が切れているためです。

充電が切れている場合は、充電をしなければなりません。

また、長らく充電が切れていた場合は過放電を起こしている可能性が高く、その場合は起動するまでに時間がかかります。

長らく充電していない、充電が切れた状態で放置をしている場合は、定期的に充電することが重要です。

しっかりと充電できていない

2つ目がしっかりと充電できていないためです。

まずは端末にしっかりとケーブルが差さっているかを確認しましょう。

端末にケーブルが差さっていなかったり、アダプターがコンセントに差さっていなかったりすれば充電はできません。

もしもしっかりと差さっているにも関わらず充電ができない場合は、アダプターもしくはケーブルが壊れている可能性があります。

バッテリーが故障している

3つ目はバッテリーが故障しているためです。

バッテリーが故障していると、いくら充電しても端末が起動しません。

普段、タブレットを利用していてバッテリーの減りが異常に早かったり、充電速度が遅かったりする場合はバッテリーが劣化している可能性があります。

バッテリーが故障している場合は、充電しても起動できず、メーカーへ修理を出すしかありません。

充電器が純正ではない

4つ目が充電器が純正ではないことが挙げられます。

非純正の充電器は、差しても認証されないため充電できないことがあります。

もし充電できたとしても非常に時間がかかったり、バッテリー自体にダメージを与えたりする可能性があります。

充電器が純正ではない場合は、まずは純正の充電器を使用する必要があります。

システムの不具合

5つ目がシステムの不具合です。

日頃タブレットを使用していて操作に不具合があったり、電源は入るもののすぐに落ちる場合はシステムの不具合が考えられます。

長く使用している端末ならば経年劣化が考えられますが、購入してから1、2年ほどの端末であればシステムの不具合である可能性があります。

端末の故障

6つ目が端末の故障です。

端末が故障していると、バッテリーが故障しているときと同じように端末の起動ができません。

端末を数年以上使用していたり、飲み物をこぼしたりすると故障することがあります。

普段、故障するような使い方をしていないか振り返ってみましょう。

asusタブレットが起動しないときの対処方法

asusタブレットが起動しないときの対処方法は次の5つです。

- 純正の充電器を使用して1時間以上充電する

- 電源を落として再起動する

- 充電器やケーブルを買い替える

- asusの公式サポートへ連絡する

- 端末を買い替える

それぞれの対処方法についてみていきましょう。

純正の充電器を使用して1時間以上充電する

1つ目が純正の充電器を使用して1時間以上充電することです。

原因でも述べたように、非純正の充電器では正常に充電できないことがあります。

そのため、非純正の充電器を使用している方は純正の充電器を使用して次のことを行ってみてください。

- 端末が充電中の場合は端末からケーブルを取り外して、端末の電源ボタンを15秒間ほど押す

- 端末が起動しない場合はACアダプタ経由で電源に接続

- 純正のUSBケーブル、ACアダプタを使用して1時間以上充電する

もしもこれでも端末が起動できない場合は、他の純正ACアダプター、ケーブルを使用して再度充電してみてください。

参照:スマートフォン、タブレット端末が正常に起動しない場合 | サポート 公式 | ASUS 日本

電源を落として再起動する

2つ目は電源を落として再起動しましょう。

端末を起動したもののASUSロゴ画面でフリーズしてしまう場合、画面のバックライトが点灯しない場合は次の手順を行ってください。

- 端末の電源ボタンを10秒間ほど長押しして端末の電源を強制的に落とし、再度電源ボタンを押して起動する

- 端末を再起動後、システムが正常に立ち上がらない場合はハードウェアのリセットを実施。電源ボタンを10秒間ほど長押ししてシャットダウンした後に行う。

参照:スマートフォン、タブレット端末が正常に起動しない場合 | サポート 公式 | ASUS 日本

ハードウェアのリセット

ハードウェアのリセットは次の方法で可能です。

- 端末の電源を落とした状態で、「Volume downキー」を長押ししたままPowerキーも長押し。端末が振動したらPowerキーのみ離して、Recoveryモードへ移行。

- 「Volume downキー」を順番に押して、「Recovery Mode」にあわせてPowerキーを押す

- 「Volume downキー」を順番に押して、「wipe data/factory reset」にあわせてPowerキーを押す

- 「Volume downキー」を順番に押して、「Yes」にあわせて「Powerキー」を押して、リセットを開始

- リセットが終了したら「reboot system now」を選択して、「Powerキー」を押して端末を再起動

なお、ハードウェアのリセットを行うと端末のデータはすべて消えます。また、ハードウェアのリセットを行う際は、バッテリー残量が15%以上あることを確認、もしくは充電をしながら行いましょう。端末によっては手順が異なる場合があります。

参照:ZenFone を工場出荷時に戻す方法 | サポート 公式 | ASUS 日本

充電器やケーブルを買い替える

3つ目が充電器やケーブルを買い替えましょう。

端末の充電がたまらずに起動できない場合は、充電器またはケーブルが故障している可能性があります。

純正の新しい充電器やケーブルへ買い替えましょう。

asusの公式サポートへ連絡する

4つ目はasusの公式サポートへ連絡しましょう。

公式サイトの「ASUSのサポートサイト」にアクセスすれば問い合わせをすることができます。

電話、メール、オンラインチャットのいずれかの方法で対応が可能です。

参照:故障かな?と思ったら・・・ | サポート 公式 | ASUS 日本

端末を買い替える

5つ目は端末の買い替えです。

長年端末を使用している場合、劣化している可能性があるため買い替えるのも1つの手です。

古い端末は修理を依頼しても高い金額が発生することがあるため、新しい端末への買い替えがおすすめです。

新しい端末のほうが動作が快適になっており、性能も高いため検討してみてください。

まとめ:改善しない場合は端末の買い替えを検討しよう

この記事ではasus製のタブレットが起動しない原因について紹介しました。

asus製のタブレットが起動しないのは、バッテリーの問題もしくは本体の故障が原因である可能性が高いです。

2〜3年前のタブレットの場合は、新しいタブレットへの買い替えるのをおすすめします。

なお、もしも買い替えた場合は

なお、もしも買い替えた場合は「パソコン廃棄.com」へ廃棄を依頼しましょう。

パソコン廃棄.comならば費用は一切かからず、データの消去から廃棄まですべて行ってくれます。

ダンボールに入れて送るだけなので、気軽に廃棄が可能です。

タブレットを廃棄する場合は、パソコン廃棄.comへ依頼してみてください。

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。