404 Not Found

ThinkPadは高い性能と耐久性を誇るLenovo製のノートパソコンです。

しかし、ThinkPadの使用中に突然異音が発生し、困惑してしまった方も多いのではないでしょうか。

この記事では、ThinkPadから異音が発生する原因と対処法について解説しています。

ThinkPadをお使いの方はぜひ参考にしてください。

この記事でわかること

- ThinkPadから異音が発生する原因と対処法

- 異音が解消しないときの対処法

異音の主な原因は「Fan Error」

ThinkPadからビープ音が発生する場合、主な原因として考えられるのが「Fan Error」です。

Fan Errorが発生すると異音が鳴るだけでなく、パソコンが起動できなくなってしまいます。

パソコンの通気口にはファンが組み込まれており、扇風機のように回転して内部の熱を逃しています。

しかし、ファンに不具合が生じるとパソコン内部に熱がこもってしまい、本体の故障につながるため危険です。

そこでThinkPadでは、Fan Errorを出してパソコンの動作を止めるとともに、ファンの異常をビープ音によってユーザーに知らせています。

Fan Errorが発生する原因

Fan Errorが発生する主な原因として、ファンやパソコン内部にほこりが溜まっていたり、ファンの部品が変形・破損したりしていることが挙げられます。

何らかの不具合でファンが正常に回らなくなってしまうと、パソコン内部の空気をうまく循環できず、内部に熱がこもりやすくなってしまいます。

とくに、デスクトップパソコンで本体を机の下に置いている場合、床のほこりが付着しやすいため注意が必要です。

また、液晶画面やキーボードなどと比べて目につきにくいため、汚れや故障があっても気が付きづらいといった特徴があります。

Fan Errorの対処法3選

ここでは、Fan Errorが発生して異音が鳴った際の対処法を3つ解説します。

お困りの際はぜひ実践してみてください。

ESCキーを押す

ThinkPadでFan Errorが出た際に、パソコンを強制的に起動させたい場合はESCキーを押すとよいでしょう。

本体の故障に備えてデータのバックアップを取っておきたいときなどに役立ちます。

ただし、ファンが正常に動いていない状態でパソコンを起動することになるため、長期間の使用は避けるようにしてください。

パソコン内部の熱を適切に排出できず、重要なパーツまで傷つけてしまうおそれがあります。

ファンを掃除する

ファンを掃除してほこりや汚れを取り除くことで、Fan Erroを解消できる場合があります。

ファンはパソコン内部に組み込まれているため、電源を切ってバッテリーを取り外したうえで、ドライバーを使って分解していきましょう。

ファンの清掃では、エアダスターでファンの大きなほこりを吹き飛ばしたあと、綿棒やピンセットで細かい汚れを取り除くのがおすすめです。

掃除の際は、パソコンの内部にほこりが入り込まないよう注意してください。

ファンを交換する

ファンを掃除してもFan Errorが解消されないときは、ファン自体の故障が考えられます。

ファンを新しいものに交換したうえで、パソコンが正常に稼働するか確認してください。

ファンの交換は自分で行うことも可能ですが、複雑なパーツ分解が必要になるためあまりおすすめできません。

保証期間内のパソコンなら無料で対応してもらえますので、一度メーカーであるLenovoに問い合わせてみるとよいでしょう。

異音が発生するその他の原因と対処法

ThinkPadでは、Fan Error以外にも何らかの原因で異音が発生することがあります。

ここでは、その原因と対処法について詳しく解説します。

HDD

HDDに何らかのトラブルが発生していると、ThinkPadから異音が発生することがあります。

システムエラーが起きている場合は、ドライバーやOSを最新にアップデートして異音が解消されるか確認してみましょう。

また、ウィルスに感染していると同様の症状が発生しやすいため、念のためウイルスチェックも実施しておくことをおすすめします。

上記の方法を試しても改善されないときは、HDDに物理的な破損や劣化が生じていることが考えられます。

物理的な故障を自力で修復するのはほぼ不可能ですので、メーカーなどに修理依頼が必要です。

ただし、「ジージー」「ガリガリ」といった音は書き込み作業中のシーク音のため、HDDに問題はありません。

ディスクドライブ

CDやDVDなどを挿入するディスクドライブから異音が発生する場合、ディスクが正しく認識されていないことが考えられます。

ディスクを一旦取り出し、正しい位置にセットできているか確認して再度挿入してみましょう。

それでも異音が解消されないときは、ディスクの表面かドライブ側に傷や汚れがついている可能性があります。

ディスクは柔らかい布で拭き取り、ドライブは市販のレンズクリーナーなどを利用してクリーニングを行ってください。

異音が解消できない場合は?

ここまで紹介した方法を実施しても異音を解消できない場合、ThinkPadが物理的に故障している可能性が高いといえます。

ここでは、ThinkPadが物理的に故障した際の対処法を2つ紹介します。

修理に出す

ThinkPadの製造メーカーであるLenovoでは、引き取り修理サービスを実施しています。

保証期間内であれば無料・それ以外は有償で修理を受け付けているため、公式ホームページなどで概算の費用を確認しておくとよいでしょう。

また、民間の修理業者では、メーカーより低価格で修理を受け付けている場合があります。

ネット上の口コミなどを確認したうえで、信用できる業者を選ぶことが大切です。

新たに買い替える

ThinkPadを購入してから年数が経っている場合、修理するよりも新たに買い替えたほうが安く済むケースが多く見られます。

家電量販店などによっては古いパソコンの下取りを行っていることもあるため、お得な購入が可能です。

パソコンが起動できないほど故障している場合は、専門の修理業者に引き取りを依頼するのもおすすめです。

パソコン廃棄.comでは、機器の状態や年式にかかわらず、無料で処分を受け付けています。

段ボールで郵送するだけで手続きが完了するため、忙しい方でも手軽に利用できます。

まとめ:ファンはこまめに掃除しよう

この記事では、ThinkPadから異音が発生する原因と対処法について解説しました。

ThinkPadから発生する異音の多くは、Fan Errorと呼ばれるファンの異常によるものです。

ファンに汚れやほこりが発生すると不具合が生じやすくなるため、エアダスターや綿棒などを用いて定期的に清掃しましょう。

また、Fan Errorが頻繁に発生する場合、万が一の事態に備えてデータのバックアップを取っておくことをおすすめします。

今回の記事もぜひ参考にしてくださいね。

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。

Fireタブレットを使い続けていると、突然起動しなくなる、ロゴは表示されるがそこから進まないなどのトラブルが起こることがあります。Fireタブレットが起動しない原因はいくつかありますが、充電がないだけなど簡単な事が原因で正常に起動しないケースもあります。

この記事では、Fireタブレットが起動しない原因と、ロゴが出たまま動かない場合の対処法を紹介します。Fireタブレットが起動しなくて困っている方は、ぜひ対処法を試してみてください。

Fireタブレットが起動しない、ロゴから動かない場合は、Fireタブレットが重い可能性もあります。下記記事で詳しく解説していますので、合わせて参考にしてください。

【この記事でわかること】

- Fireタブレットが起動しない原因は充電不足の可能性も

- 起動しない場合はしばらく充電する、再起動するのがおすすめ

- ロゴから動かない場合は強制再起動や初期化しよう

- それでも起動しない場合はAmazonへ連絡

Fireタブレットが起動しない原因

Fireタブレットが起動しない場合、まずはケースのカバーを確認してみましょう。電源ボタンに干渉して、うまく電源が入らない可能性があるため取り外しましょう。

その他、Fireタブレットが起動しない原因は以下のようなものがあります。

- 充電不足

- ソフトウェアの問題

- Fireタブレットの故障

それぞれ、詳しく解説します。

充電不足

Fireタブレットを起動するには、十分なバッテリー残量が必要です。バッテリーが完全に消耗している場合は、充電してから起動する必要があります。充電ケーブルを接続して、十分に充電してから再度起動を試してみてください。

Fireタブレットが充電できない場合の対処法は、下記記事でも詳しく解説しています。

Fireタブレットを充電できない原因は?対処方法を紹介!>>

ソフトウェアの問題

Fireタブレットが正常に起動しない場合は、ソフトウェアに以下のような問題が発生している可能性があります。

- システムアップデートが適用されていない

- アプリのインストールやアップデートに失敗している

- ウイルスやマルウェアに感染している

Fireタブレットは、定期的にシステムアップデートが提供されています。アップデートには、セキュリティの強化やバグの修正などが含まれています。そのため、システムアップデートが適用されていない場合、起動に問題が発生する可能性があります。

また、アプリのインストールやアップデートに失敗した場合にも、Fireタブレットが起動しなくなることがあります。その場合は、問題のあるアプリのアンインストールが必要になります。ウイルス感染も、起動しない原因の1つでウイルスの駆除などの対策が必要です。

このように、一見Fireタブレットが故障しているように見えなくても、ソフトウエアの問題で起動できなくなるケースもあります。

Fireタブレットの故障

Fireタブレット自体が故障している場合、電源が入らないことがあります。この場合は修理や交換が必要です。

- ディスプレイの故障

- マザーボードの故障

- バッテリーの故障

- 電源ボタンの故障

Fireタブレットは、水没させたり地面に落としたりすると深刻なダメージを受ける場合があります。ディスプレイが割れるなど、目に見えて故障している場合はAmazonへ修理を依頼する必要があります。

Fireタブレット内部のパーツである、マザーボードやバッテリーが故障している場合も正常に起動しない場合があり、自分で交換や修理が難しい場合は修理を依頼しましょう。

水没してFireタブレットが故障した場合は、充電すると火災が起こる可能性もあるため、何もしないでAmazonへ相談するのがおすすめです。

起動しない場合の対処法

Fireタブレットが起動しない場合や電源が入らない場合には、以下の対処法を試してみましょう。

しばらく充電する

まずはFireタブレットを充電してみましょう。バッテリー残量が十分にない場合、起動できないことがあります。充電器を接続し、しばらく待ってから再度電源ボタンを押してみてください。

異なるUSBケーブルとアダプタを利用して充電を試す

Fireタブレットが充電できない場合、問題の原因はUSBケーブルやアダプタにあることがあります。USBケーブルやアダプタが抜けかけていたら、しっかりと挿しこんでください。ケーブルに断線がある場合は、買い替えましょう。

問題がなさそうに見えても、異なるUSBケーブルとアダプタを使用して充電を試してみてください。本体のUSBポートに完全に差し込まれていることを確認し、再度充電してみましょう。充電できる可能性があります。

Amazon純正の充電器に交換する

Fireタブレットが充電できない場合、Amazon純正の充電器を使用してみてください。他の充電器とは異なる仕様のため、純正品に交換することで正常に充電できる可能性があります。

また、Fireタブレットを充電するときは、適切な温度で行うことも重要。極端に高温や低温の環境下では、充電が正常に行われない場合があります。

Fireタブレットが熱くなっている場合は冷却し、極端に冷たい場合は暖かい場所に移動させて充電してみましょう。移動の際に、急激に温度変化するとタブレット内が結露する可能性があります。ゆっくりと適切な温度に保ちましょう。

電源ボタンを40秒間長押しして再起動する

充電がしっかりとされており、ケーブルなどにも問題がない場合は、再起動を試しましょう。

Fireタブレットは、電源ボタンを40秒間長押しすることで強制的に再起動できます。強制再起動すると一時的なシステムエラーが解消されるケースがあるため、Fireタブレットがフリーズした場合や、応答しない場合に役に立ちます。

- 電源ボタンを 40 秒間押し続ける

- Fireタブレットのロゴが表示されたら電源ボタンを放す

OSのアップデートを実行する

OSのバージョンが古い場合、うまく起動しない場合があります。Fireタブレットは通常自動で更新しますが、うまく更新できていないこともあります。FireタブレットのOSが最新ではない場合、以下の手順で更新してみてください。

- 付属の充電ケーブルを使用してFireタブレットをパソコンに接続する

- Fireタブレット画面を最上部から下にスワイプし、USB充電通知、ファイルの転送の順に選択する

- パソコンで「Fire」端末ドライブを開き、ソフトウェアアップデートファイルを内部ストレージフォルダにドラッグアンドドロップする

- 転送が完了したら、端末とコンピュータから充電ケーブルを抜く

- Fireタブレットの設定メニューを開き、端末オプション(またはデバイスオプション)を選択

- システムアップデート、アップデートの順に選択

- ソフトウェアのアップデート中に、Fireタブレットが再起動する

- 再起動すると、「システムアップデートをインストールしています」というメッセージが画面に表示される

リカバリーモードから再起動

Fireタブレットをリカバリーモードにして再起動してみましょう。リカバリーモードはどんな状態のFireタブレットでも強制的に動作させるため、操作を誤るとシステムが故障するリスクがあります。慎重に操作しましょう。

ほとんどの端末では、電源ボタンと音量ダウンボタンを同時に長押しすると、リカバリーモードに入ることができます。途中で充電切れを起こさないためにも、電源につないでから実行しましょう。

- 「電源」ボタンと「音量ダウン」ボタンを同時に長押しする

- 5秒後、またはAmazonロゴが表示されたらボタンを放す

- 電源ボタンを押して「今すぐシステムを再起動」を選択し確定する

セーフモードで起動する

Fireタブレットをセーフモードで起動することで、問題の原因を特定できる場合があります。

Fireタブレットをセーフモードで起動すると、一時的に工場出荷時の状態で起動します。そのため、セーフモードで問題なく起動できる場合は、あとから入れたアプリが原因となっている可能性が高くなります。

セーフモードで起動できない場合は、システムファイルやハードウエアに不具合がある可能性が高いでしょう。

以下の手順で、セーフモードに入ってください。

- 電源ボタンを長押し

- 「Amazon」のロゴが出るのを確認する

- 「Fire」のアニメーションが始まったら音量ダウンボタンを長押し

- 起動後、画面下部に「セーフモード」と表示されたら完了

セーフモードで起動できたら、後からインストールしたアプリが不具合の原因の可能性があります。原因となっているアプリを調べて、アンインストールしましょう。

セーフモードが不要になった場合には、以下の手順でオフにできます。

- 電源ボタンを数秒間長押しする

- シャットダウンまたは電源オフをタップする

- 再度電源ボタンを押して、端末を再起動する

- 端末が再起動した後、画面に「セーフモード」の文字が表示されなくなったら完了

バッテリーを交換する

上記の対処法を試しても起動しない場合は、バッテリーが故障している可能性もあります。

バッテリーの寿命は機種やモデルを問わず、約2~3年と言われています。ただし、使用状況や充電方法などによって消耗速度が異なり、場合によっては1年程度で交換が必要になることもあります。

一部のFireタブレットでは、有料の事故保証プランに加入しているとバッテリーを無料で交換可能です。事故保証プランは3年間で、落下や水濡れ、バッテリーの自然劣化も保証の対象内です。

ロゴから動かない場合の対処法

Fireタブレットでは、電源が入るものの、Amazonのロゴが表示されたまま動かないケースが起こることもあります。ロゴから動かなくなると、何も操作できなくなります。

ロゴから動かない場合は、強制再起動や強制初期化してみましょう。強制再起動や強制初期化の前には、端末を30分以上充電してから実行してください。

強制再起動は、以下の手順で進めます。

- 電源ボタンを、40秒間または端末の電源が切れるまで長押しする

- 再起動オプションを含むポップアップが表示された場合は、シャットダウンするまで電源ボタンを長押しする

- 端末の電源がオフになったら、電源ボタンを2秒間押して電源をオンにする

強制再起動しても改善しない場合は、以下の手順でリカバリーモードを起動して強制的にFireタブレットを初期化します。

- 端末の電源をオフにする

- 端末のモデルに応じたボタンの組み合わせを押してリカバリーモードを起動する

- ほとんどの端末の場合:「電源」ボタンと「音量ダウン」ボタンを同時に5秒間長押し

- Kindle Fire HDX(第3世代)、Fire(第4世代)、Fire HD 10(第7世代)端末の場合:「電源」ボタンと「音量アップ」ボタンを同時に長押しし、ロゴが表示されたら、すぐにボタンを放す

- リカバリーモードオプションが表示されたら、音量アップボタンと音量ダウンボタンを使用して画面を操作する

- 電源ボタンを押して「データを消去/工場出荷時の設定にリセット」を選択して確定する

どうしてもFireタブレットが起動しない場合の対処法

これまで紹介した方法でも、Fireタブレットが正常に起動しない場合、以下の対処法を試してみてください。

初期化する

どうしても起動できない場合は、Fireタブレットを初期化してみてください。初期化することによって工場出荷状態に戻るため、ソフトウェアの不具合や設定の問題が修正されることがあります。

ただし、初期化すると保存されているデータや設定が全て削除されるため、可能であればデータのバックアップを取っておくのがおすすめです。

- 拡張可能なストレージを取り出す

- 画面の最上部から下に2回スワイプ

- 「クイック設定」を表示する

- 「設定」をタップ

- 「端末オプション(またはデバイスオプション)」から「工場出荷時の設定にリセット」をタップ

一般的な初期化ができない場合は、前述したリカバリーモードからの初期化を試してみてください。

Fireタブレットの初期化に関しては、下記記事でも詳しく解説しています。

Fireタブレットを譲渡するなら初期化しよう!できない場合はどうする?>>

Amazonカスタマーサービスに連絡する

上記の方法を試しても問題が解決しない場合は、Fireタブレットが故障している可能性が高いです。Amazon公式のカスタマーサービスに連絡してみてください。Fireタブレットの保証期間内であれば、修理や交換の手続きも可能です。

まとめ:Fireタブレットが起動しない場合は充電してみよう

Fireタブレットが起動しない場合や電源が入らない場合には、まずはしばらく充電してみましょう。バッテリー残量がない場合には、起動しないことがあります。

また、電源ボタンを40秒間長押しして再起動を試すことも有効です。OSのアップデートやセーフモードを使ってみるのも良いでしょう。どうしても起動できない場合は、Fireタブレットの初期化がおすすめです。ただし初期化すると工場出荷状態に戻るため、端末内のデータが削除される点には注意しましょう。

それでも起動できない場合は、Fireタブレットの故障の可能性が高いです。Amazonのカスタマーサービスに連絡するか、端末を買い替えましょう。

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。

ヘッドホンを処分したいけど、手間がかかりそうで気が進まない方は多いでしょう。ヘッドホンは家電製品であることから、分別が難しそうなイメージです。しかし、処分方法を調べてみると、簡単に処分できるケースがあることをご存じでしょうか。

適切な業者やお店を使えば、処分料がかからないどころか、お金がもらえる可能性もあります。今回は、ヘッドホンの種類や寿命、処分方法や売却方法までご紹介します。ヘッドホンの処分を考えている方はもちろん、ヘッドホンの買い替えを考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

ヘッドホンのタイプ

ヘッドホンには、大きく分けて「ワイヤレスタイプ」と「有線タイプ」の2つがあります。どちらにもメリット・デメリットがあり、好みにバラつきが見られるのもヘッドホンの特徴でしょう。まずは、それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

ワイヤレスタイプ

ワイヤレスタイプのヘッドホンは、無線で接続できるのが特徴です。Bluetoothなどの無線通信機能が搭載されているため、邪魔なケーブルを介さず、音が伝わる仕組みです。定期的に充電をしていれば、手軽にストレスなくヘッドホンが使えることから、ワイヤレスタイプを選ぶ方が増えています。

しかし、充電を忘れてしまうと使用できなかったり、電波や障害物によって音飛びが発生したりするデメリットもあります。このようなデメリットから、高級モデルの開発が少ないのもワイヤレスタイプの特徴です。

高音質を求める場合は、ワイヤレスタイプでは物足りなく感じるかもしれません。

有線タイプ

有線タイプのヘッドホンは、スマホやパソコン、ゲーム機にケーブルを差し込んで使います。ワイヤレスタイプとは異なり、直接つなげて使用するため、音質にもこだわれるのが特徴です。ほかにも、映像と音のズレが抑えられるなどのメリットがあります。

しかし、ケーブルに不具合が出ると、音が聞こえにくくなったり、途切れるようになってしまったりします。有線タイプのヘッドホンを使う場合は、ケーブルの扱いに細心の注意を払う必要があるでしょう。

ヘッドホンの寿命

では、ヘッドホンの平均的な寿命は一体どれくらいなのでしょうか。ヘッドホンの寿命は、ワイヤレスタイプと有線タイプで異なると言われています。

とはいえ、平均寿命以上に長く使えるヘッドホンも数多く存在します。扱い方やお手入れの頻度、保管などにも気を付けながら使用すると、長く愛用できるのがヘッドホンの魅力です。ここからは、ヘッドホンの平均的な寿命に加え、寿命がきてしまう原因を見ていきましょう。

ワイヤレスタイプは2~3年

ワイヤレスタイプの平均寿命は、2年~3年ほどと言われています。

ワイヤレスタイプは充電が必要なので、本体にはバッテリーが内蔵されています。

繰り返し充電をしていると、バッテリーが劣化していき、充電の減りが早くなってくることがほとんどです。

減りが早くなると、充電する頻度も増え、さらにバッテリーが劣化する悪循環に陥ります。

つまり、使用頻度が高いほど、バッテリーの劣化が早まってしまいます。

常に充電していないと使えない、充電できなくなってしまったときが、ワイヤレスタイプの寿命です。

有線タイプは3〜5年

有線タイプの寿命は、ワイヤレスタイプよりも長い3年~5年です。

有線タイプのヘッドホンが壊れる原因としては、ケーブルの断線が挙げられます。

ワイヤレスタイプとは異なり、本体だけでなく、ケーブルにも気を遣いながら使用しなければなりません。

ケーブルを雑に扱った、ねじれたまま放置したなどが原因で断線してしまうケースが多いです。

逆に言えば、ケーブルを丁寧に扱っていれば、平均寿命よりも長く使えます。

しかし、どれだけ大切に使っていても、断線や故障してしまうこともあるでしょう。

音が聞こえなくなったり、ブツブツ聞こえたりする場合は、有線タイプヘッドホンの寿命です。

ヘッドホンの処分方法

たかがヘッドホンとはいえ、壊れているにもかかわらず保管しておくと、邪魔になったり、ほかのものが収納できなくなったりと不便です。

今後快適に過ごしていくためにも、大切にしていたヘッドホンは、正しい方法で処分しましょう。

ここでは、ヘッドホンを処分する2つの方法をご紹介します。

自分に合った方法を見つけてみてください。

・自治体の可燃ゴミ・不燃ゴミで処分する

ヘッドホンは、可燃ごみ・不燃ごみとして処分できます。

家庭ごみとして処分できるため、各自治体のルールに従えば、手間をかけることなく処分可能です。

可燃ごみに分別されるのか、不燃ごみに分別されるのかは、自治体によって異なります。

捨て方を間違えると、回収してもらえないことがほとんどです。

ヘッドホンを家庭ごみとして処分する場合は、自治体が設けているゴミの分け方・出し方を事前に調べておきましょう。

不燃ごみの場合、回収日を月に2回ほどと少なく設定している自治体が多いため、速やかに処分したい場合はほかの方法を検討してみてください。

また自治体の中には、ヘッドホンを分解し、パーツごとに分別して処分するようにルールを設けているところもあります。

この場合、イヤーパッドは可燃ごみとして、本体・コードは不燃ごみとして回収してもらうケースが多いです。

ヘッドホンの分別で特に気を付けたいのが、ワイヤレスタイプのヘッドホンの分別です。

ワイヤレスタイプのヘッドホンには、バッテリーが内蔵されています。

バッテリーを家庭ごみとして扱っている自治体はほとんどなく、分解して処分しても、バッテリーだけが手元に残ってしまいます。

ワイヤレスヘッドホンの処分に手間をかけたくない方は、ほかの方法を検討しましょう。

自治体のリサイクルボックスで出す

ヘッドホンは、小型家電リサイクル法の対象であるため、リサイクルボックス(小型家電回収ボックス)を利用できます。

小型家電リサイクル法とは、鉄や貴金属、レアメタルなどの限りある資源をリサイクルするために定められた法律です。

小型家電リサイクル法の対象であれば、自治体が設置したリサイクルボックスに投入するだけで処分が完了するため、とても手軽です。

リサイクルボックス、モバイルバッテリーなどのバッテリー類も対象であるため、ワイヤレスヘッドホンを分解せずに処分できます。

とはいえ、リサイクルボックスで処分できる品目・サイズは自治体によって異なるため、事前の確認が必須です。

リサイクルボックスは、家電量販店やスーパー、地域のイベント開催地などに設置している自治体が多いです。

また、自治体の小型家電回収には、リサイクルボックス以外の方法も用意していることがあります。

家庭ごみの回収と同じように、小型家電回収専用の指定ゴミ袋に入れて収集所に出すことが可能な自治体もあります。

小型家電リサイクル法に基づいて処分したい場合は、リサイクルボックスがどこにあるのか、どのような回収方法が存在するのかなど、事前にチェックしておきましょう。

ヘッドホンの売却の仕方

ヘッドホンを新調したい、壊れる前に買い替えたいなどの理由でヘッドホンの処分を考えている人もいるでしょう。

ヘッドホンがまだ使える、きれいな状態で保管してある場合は、ヘッドホンを売却できるかもしれません。

もちろん、修理すれば直る・価値の高い製品などであれば、壊れている場合でも売却できる可能性があります。

では、実際にヘッドホンを売却したいときは、どのような方法を選べば良いのでしょうか。

ここからは、ヘッドホンの売却の仕方をご紹介します。

不用品回収業者に出す

不用品回収業者は、大型家具・家電をメインに取り扱っているイメージがあるかもしれませんが、ヘッドホンを対象品目として扱っている業者は多くあります。

不用品回収業者によっては、外へ運び出すなどの作業も請け負ってくれるため、処分のためにかける手間を削減できます。

リサイクルできるものはリサイクルに回してくれるなど、適切に処分してくれるのも不用品回収業者に出すメリットでしょう。

また、まだまだ使える、美品であると判断された場合は、買取してくれることもあります。

ここで注意したいのが、回収してもらいたい不用品がヘッドホンしかない場合です。

業者に不用品を回収してもらうためには、回収費用がかかります。

ヘッドホンのみの回収となると、回収費用が高くなり過ぎてしまう可能性があります。

たとえヘッドホンが売却できても、買取価格よりも回収費用が上回ってしまい、結果的に損をするおそれがあります。

不用品回収業者は、ヘッドホン以外にも回収希望の不用品があるときに利用するのがおすすめです。

リサイクルショップで売る

リサイクルショップでは、ヘッドホンをはじめとするありとあらゆるものを売却できます。

もちろん、状態によっては買取価格が安くなってしまうこともありますが、とにかく安く、速やかに処分したい方におすすめです。

手数料がかからないため、手間といえば店頭に持ち込まなければいけないことだけです。

その日のうちにその場でお金がもらえる点も、リサイクルショップならではのメリットでしょう。

ただし、製造年数が古かったり、傷や汚れが目立っていたりすると、買取してもらえないことがあるため注意が必要です。

リサイクルショップの中には、壊れていて音が聞こえないなどのジャンク品を扱っているところもあります。

ヘッドホンの状態を確認するだけでなく、持ち込む予定のリサイクルショップがどういったヘッドホンを扱っているかの確認も大切です。

家電量販店で売る

不用品の買取を行っているのは、リサイクルショップだけではありません。

家電であれば、家電量販店の買取サービスを利用できます。

買取サービスを扱っている家電量販店の中には、インターネットでできるセルフ査定を用意しているところがあります。

査定額の目安がすぐに分かるため、「店舗に持ち込んだが、査定額に納得できず、再度持ち帰る」などの面倒を避けられるのがメリットです。

ただし、リサイクルショップと同じで、ヘッドホンの状態によっては査定額が低かったり、買取不可となったりするケースもあるので注意してください。

売却にかかる手間を抑えたい場合は、セルフ査定などの便利なサービスが受けられる家電量販店を選びましょう。

フリーマーケットに出品する

フリーマーケットで売却するのも1つの方法です。

多くの自治体が行う人気イベントであるため、定期的に行われている可能性が高いです。

自治体のフリーマーケット以外にも、イベント業者が開催しているフリーマーケットがあります。

フリーマーケットでヘッドホンを売却したい場合は、イベント情報をチェックし、申し込みましょう。

フリーマーケットは、リサイクルショップや家電量販店の買取サービスとは異なり、自分で価格を設定できるメリットがあります。

査定してもらい、納得できずに嫌な思いをするなどのリスクを減らせることもフリーマーケットならではのポイントです。

ただし、フリーマーケットで出店するには、200円~1,000円程度の出店手数料を支払わなければなりません。

出品したいものがヘッドホンのみの場合は、出費がマイナスになってしまう可能性があります。

フリーマーケットでヘッドホンを売るときは、ほかにも売却したいものがあるか、どうすれば元が取れるかなどを考える必要があるでしょう。

オーディオ買取ショップで売る

ヘッドホンの売却は、オーディオ買取ショップも有効です。

オーディオ買取ショップは、オーディオ機器専門の買取ショップであるため、特に有名なブランドやメーカーのヘッドホンを適切な価格で売却したい場合におすすめです。

オーディオ買取ショップで売却するときの注意点には、ショップによって査定額が大きく異なることが挙げられます。

1店舗目よりも、2店舗目の方が高く査定してくれる可能性もあるため、複数のショップで査定してもらうと良いでしょう。

ヘッドホンの処分の際には売却できるかも視野にいれて考えよう!

今回は、ヘッドホンの種類、寿命、処分の仕方をご紹介しました。

ヘッドホンは、タイプによって処分にかかる手間が変わってくるため、処分方法をよく検討してください。

自治体によってはそれほど手間をかけずに処分できる可能性もあるため、しっかり確認してみましょう。

また、ヘッドホンは美品のもの、まだ使えるものであれば、売却も可能です。

中には壊れていても買い取ってくれるショップや業者もあるため、ヘッドホンの状態に合わせて売却先を検討するようにしてください。

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。

iPodは、Apple社製のオーディオプレイヤーです。音楽を聴くことはもちろんですが、機種によっては映像やネットを楽しむことも可能。そのため、愛用している方も多く見られます。

iPodが壊れてしまったり、使わなくなったりするケースも当然あります。そのような場合、どう処分すべきか悩んでしまう方もいるはずです。そこで今回は、iPodを処分する方法やデータを消す方法、売る方法などを詳しく解説していきます。

iPodを処分する方法

iPodを処分する方法はいくつかあります。使わなくなったものを持っていても仕方がないので、処分したいと考えているのであればここでご紹介する方法を取り入れてみてください。では、どのような処分方法があるのかみていきましょう。

アップルリサイクルプログラムを利用する

1つ目は、アップルリサイクルプログラムを利用する方法です。アップルリサイクルプログラムとは、iPodやiPhone、Apple WatchなどのApple製品をAppleが無料で回収してくれるプログラムを指します。画面が割れてしまっていたり、充電ができない状態になったりした商品でもすべて無料で回収してもらうことが可能です。

回収方法はAppleストアに直接持っていく方法と、インターネットで申し込んで回収してもらう方法の2パターンがあります。店舗が近くにある場合は持ち込んでも良いでしょう。店舗が近くにない場合でも、インターネットから回収を申し込めるので問題ありません。

家電量販店に持っていく

2つ目は、家電量販店に持っていく方法です。家電量販店の中には使わなくなった電化製品の回収を行っているところがあります。新しいiPodを購入する際に古いものを引き取ってくれる場合もあるので、家電量販店のスタッフに確認してみましょう。

ただし、すべての家電量販店で回収を行っているわけではありません。そのため、持っていく前に問い合わせて確認するようにしてください。また、回収してもらえるのは本体だけなので、付属品に関しては自分で処分しなければいけません。

自治体に持っていく

3つ目は、自治体に回収してもらう方法です。ゴミ回収の際にiPodも回収してもらえます。ただし、どのゴミに分類されるかは自治体によって異なるので、確認してからゴミとして出すようにしてください。

iPodのようなデジタルオーディオプレーヤーは、小型家電リサイクル法の対象家電になっています。そのため、住んでいる自治体で小型家電の回収を行っているのであれば、回収ボックスなどの決められた場所に入れてください。小型家電リサイクルを行っていない自治体の場合は、そのままゴミとして捨てても問題ありません。

iPodのデータを処分する方法

iPodを処分するには、データを消去する必要があります。続いては、どのような方法でデータを消去するのか見ていきましょう。iPodの処分を考えている方は必見です。

パソコンと接続して消去する

iPodのデータは、パソコンと接続して消去できます。方法は以下のとおりです。

・まずはUSBケーブルでiPodとパソコンをつなぎましょう。

・Macの場合は、FinderのサイドバーでiPodを選択し、ウィンドウの上にある「一般」、「iPodの復元」の順で選択します。工場出荷時の設定に復元するには、macOS 10.15以降が必要、それ以前のバージョンを使っている場合はiTunesを使用してください。

・Windowsの場合は、パソコンで最新バージョンのiTunesをインストールするか、最新バージョンのiTunesにアップデートしてからiTunesを開きます。

・iTunesウィンドウの左上にある「iPod」をクリックし、「概要」へと進み、「iPodの復元」をクリックしましょう。

・画面に表示される操作に従って進めると消去が完了します。

iPodを売る方法

使わなくなったiPodは、売ることも可能です。続いては、iPodを売る方法をピックアップしてご紹介します。売ることでお金にもなるので、まだ使えるiPodがある場合は参考にしてみてください。

リサイクルショップで売る

リサイクルショップでは、多岐にわたる品目を取り扱っています。家具や家電、ゲーム機、おもちゃ、衣類などを取り扱っているリサイクルショップでiPodも買い取ってもらえるところです。

ただし、リサイクルショップは動くことが確認できるもの、見た目がきれいなものでなければ買い取り不可と判断される場合もあります。買い取りができないと判断されると、引き取りをしてくれないリサイクルショップもあるので持ち帰らなければいけません。それでは無駄足になってしまうので、あらかじめ動くかどうかチェックしたり、見た目をきれいにしたりしておきましょう。

リサイクルショップの中には、出張買い取りサービスを行っているところもあります。出張買い取りサービスならわざわざ店舗まで足を運ばなくても、ショップのスタッフが取りに来てくれます。

また、宅配買取サービスを実施しているところもあるでしょう。宅配買い取りなら段ボールに詰めてショップに送ればいいので、自宅に店員を招きたくない場合や立ち会いの時間が取れない場合でも安心です。iPod以外にも処分したいものがたくさんある場合は、このようなサービスを活用してみましょう。

Apple Trade Inで下取りに出す

Apple Trade Inは、新しいApple製品を購入する際に古い端末を下取りに出せるサービスです。査定額が決まると、購入価格から差し引かれる仕組みになっています。

オンライン買い取りとオフライン買い取りに対応しているので、便利なサービスです。Appleの公式店舗などでApple Trade Inを利用する場合は買い取りを希望する端末を直接持っていかなければいけません。少し手間だと感じてしまうかもしれませんが、いずれの場合も規定に沿った価格査定が行われるので安心してお任せできます。

Apple Trade Inは下取りサービスしか行っていないと思われがちです。しかし実際は、買い取りにも対応してもらえます。買い取りは古い端末を買い取ってもらう方法になります。iPodを今後使う予定がない場合は、買い取り対応してもらえば問題ありません。

フリーマッケットに出品する

Yahoo!オークションやメルカリなどのフリーマーケットに出品できます。いずれも個人同士で簡単に取引ができます。この2つの大きな違いは、Yahoo!オークションは買う側がオークション形式で値段を決定する、メルカリは売る側がフリーマーケットと同じように値段を設定するなどです。

Yahoo!オークションに出品されている商品は、仕事や趣味で使う道具が多い傾向にあります。また、楽天市場やAmazonなどに出店するEC事業者が出品できるのもYahoo!オークションならではの特徴です。

メルカリに出品されている商品は、子ども服やベビー用品、使いかけの香水などの半端品など女性向けのアイテムが多くなっています。スマホを使って気軽に取引できるため、このような傾向になっていると考えられるでしょう。

どのサービスを利用するにしても、壊れていたり使えても傷だらけだったりする商品は、買い手が見つからない可能性が高いです。ジャンク品としてなら買い取ってもらえるかもしれませんが、値段はほとんどつかないでしょう。クレームなどを考慮すると、使えるもの、見た目がきれいなものでなければ割に合わないと感じてしまう可能性が高いです。

不良品回収業者に持っていく

iPodのほかに家具や家電もまとめて処分したいのであれば、不良品回収業者の利用もおすすめです。通信機器や家電製品に特化した業者であれば、iPodを高値で買い取ってくれる可能性が高いです。

ほかにも売りたい家電製品がいくつもある場合は、出張回収サービスを利用するのも良いでしょう。また、宅配に対応している業者もあります。iPodだけであれば宅配便で送っても問題ありません。店舗が近くになくて持っていけない場合は、宅配や出張買い取りなどのサービスの利用も検討してみてください。

回収業者に依頼する際の注意点

回収業者に依頼する際、いくつか注意すべきポイントがあります。次は、どのような注意点があるのかみていきましょう。

古物商の許可を持っている

中古品の売買を行う場合、「古物商」と呼ばれる許可が必要になります。古物商の許可なしで買い取りを行っている業者は違法なので、依頼しないようにしましょう。古物商の許可を得ているかどうかは、業者のホームページに書かれている会社概要などでチェックできます。

また、古物商許可には古物商許可番号が併記されているので、その番号をネットで検索すると本物か判断できるでしょう。怪しいと感じた場合は、検索してみてください。古物商許可番号の兵器がない業者は、許可を得ずに買い取りを行っている可能性が高いです。

複数社に見積もりを出す

依頼先の業者は、最初から1つに絞らないようにしましょう。いくつか候補となる業者をピックアップし、相見積もりを出してもらうことが重要になるためです。少なくとも3社くらいから見積もりをとるのがおすすめ。

複数者から見積もりを出してもらうと、抜群に良い条件で回収してくれる業者が見つかる場合があります。そのような業者は、実際に良い条件を提示している可能性ももちろんあるでしょう。しかし、好条件にしている詐欺業者のパターンもあるので、相場や平均よりも飛び抜けて良い条件だった場合は警戒するようにしてください。

訪問営業には気をつける

回収業者の中には、自宅に訪問営業するところもあります。しかし、しっかりとした運営を行っている業者の場合、訪問営業は基本的にありません。

わざわざ訪問してくる業者は、押し買いと呼ばれる悪徳商法を狙っている可能性もあるでしょう。押し買いは、貴金属や宝石などを強引に買い取る手法です。買取価格は法外な安値で、売る側に不利益が生じてしまいます。

押し買いをしている業者は、「完全に無料」などの謳い文句で家に上がり込み、「貴金属を売るまで帰りません」などと言い、強引な買い取りを行います。こうした悪質なやり方を行う業者もあるため、訪問営業には十分に注意しましょう。

中古のiPodを高く売る方法

中古のiPodを売る場合、少しでも高値が付いてほしいと考える方も多いはずです。最後に、中古のiPodを高く売る方法を解説していくので、売る際は参考にしてみてください。

ホコリなどのゴミを取り除く

ホコリなどのゴミを取り除くのは、iPodを売る場合に限らず重要です。なぜなら、見た目が少しでもきれいな方が高値で買い取ってもらえる可能性が高いから。しばらく使っていなかった場合、ホコリやゴミが付いていることが多いので、売る前にきれいにしておきましょう。

フィルムやケースが汚れている場合は、取り外すのがおすすめです。買ったときの状態に近づけることができれば、より高値がつきやすくなります。指紋すら付いていない状態にできるのが理想です。

購入時の付属品などを一緒に売る

iPodを購入したときの付属品も一緒に売るようにしましょう。付属品が1つでも欠けていると、買い取り金額は大幅に下がってしまいます。そのため、高く売りたいなら付属品もしっかりと揃えておいてください。

購入時には、イヤホンや USBケーブル、クイックスタートガイドなどの付属品が付いていたはずです。付属品込みで商品が完成するとみなされるため、これらも忘れずに準備しておきましょう。付属品がなくても買い取ってもらうことはできますが、金額は相場より低くなってしまうことを覚えておいてください。

水没などで故障させない

iPodは、iPhoneやAndroidスマホと同じように水没させるのは厳禁です。水没した機器は、内部にも水が浸入している可能性があり、すぐに電源を入れるとショートする恐れがあります。ショートすると電源が入らないなどの不具合が生じ、ジャンク品になるので注意しなければいけません。

故障しているジャンク品のiPodは、買い取ってもらうことができません。買い取りできるのは、きちんと動き、見た目がきれいな商品です。傷などがあるだけなら買値が下がるだけですが、動かないものは買い取りするメリットが業者にないので、買い取りできないと言われてしまうでしょう。

そのような事態を回避するためにも、水没などで故障させないように気をつける必要があります。

まとめ:iPodを売る際には、事前にデータを消去しておこう

適切な準備をしておけば、iPodを高値で売れるようになります。使えるのに処分するのはもったいないので、売ることもぜひ視野に入れておきましょう。

iPodを売る場合、あらかじめデータを消去する必要があります。また、使わなくなったiPodを自治体の回収などで処分する際にも、データを消去しておくと安心です。データを消去するときは、今回ご紹介した方法を参考にしてみてください。

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。

XBOX は、Microsoftから発売された家庭用ゲーム機です。2001年にアメリカで初代が発売され、これまでに4つのシリーズが展開されています。2020年には第4世代となるXbox Series X/Sが発売され、世界中で多くのユーザーがゲームを楽しんでいます。

しかし、時間の経過とともに寿命を迎えたり、新しい機種へ買い替えたりする場合もあり、処分方法に悩んでいる方もいるはずです。不適切な方法で処分してしまえば迷惑をかけることにもつながるので、正しい方法で処分しなければいけません。

そこで今回は、家庭用ゲーム機のXBOXの処分方法を解説していきます。処分前にやるべき初期化の方法もご紹介していくので、不用なXBOXの処分方法で悩んでいる方は参考にしてください。

XBOXの処分方法

XBOXを処分する方法は複数あります。ただし、どの方法もルールがある場合もあるので、正しい方法での処分が大切です。処分方法の詳細を見ていきましょう。

メーカーに引き取ってもらう

メーカーや家電量販店などでXBOXを購入した場合、使わなくなったXBOXを引き取ってもらえる可能性があります。しかし、家電であれば引き取りをしている可能性が高いですが、ゲーム機の引き取りに関しては実施していない家電量販店も多いです。メーカーに関してもMicrosoft社では実施していないようなので、各自で処分方法を考えて捨てることになります。

ただし、家電量販店を含む販売業者がキャンペーンを実施して下取りを含めた引き取りサービスを実施するケースもあります。突発的なキャンペーンなので、いつ実施されるかは不明ですが、処分したくなった際に利用すれば費用をかけずにXBOXを処分できるのでおすすめです。引き取りの実施に関しては、一度購入した販売店に問い合わせてみましょう。

自治体で捨てる

自治体が行っているゴミの回収日に合わせて処分する方法もあります。XBOXの場合は、可燃ゴミ、もしくは不燃ゴミとして捨てることが可能となりますが、自治体によって分別方法は異なるので、あらかじめ確認しておきましょう。

また、自治体によって処分できる曜日や収集場所にも違いがあります。収集場所に関しては、お住まいの地域にあるゴミ収集場所に持っていくほか、自分で処理施設まで持ち込む方法があります。

自己搬入は無料で引き取ってくれる地域もあれば、指定の袋に入れて処分する地域もあるようです。事前に持ち込み方法を確認してから処理施設まで足を運びましょう。

XBOXの場合、サイズが大きいので可燃ゴミや不燃ゴミとして捨てられない自治体もあります。その場合は、粗大ゴミとして処分しなければいけません。

①自治体の粗大ゴミ受付センターに問い合わせる

②XBOXの処分依頼をする

③粗大ゴミ処理券を取り扱っているお店に行き、粗大ゴミシールを購入する

④XBOXに処理券を貼り付ける

⑤問い合わせ時に指定された場所にXBOXを持っていく

上記の方法で粗大ゴミは処分できます。収集場所に関しては自宅前や集合住宅の前などになるので、手軽に処分可能です。

また、自治体によっては小型家電としてリサイクルも可能です。無料で廃棄ができ、自治体によって処分できるアイテムには違いがあります。

ゲーム機のほかにも、電話機やラジオ、デジタルカメラ、DVDレコーダー、ヘッドホンや電子辞書、電子血圧計やヘアドライヤーなどの家電が対象となっている地域が多いです。あらかじめXBOXも処分可能か確認してから処分してください。

小型家電の回収方法は以下のとおりです。

【ピックアップ回収】

一般廃棄物の分別にそって回収したもの中から小型電気電子機器を選別する方式

清掃工場で選別して回収される

【ボックス回収】

公共施設やスーパー、家電量販店やホームセンターなどの施設に設置されている回収ボックスに個人が廃棄して回収する方法

【ステーション回収】

ゴミ収集場所で資源ゴミと併せて回収する方法

指導員がいる場合もあり、渡すだけで処分できる

【イベント回収】

地域で開催されるイベントにて回収ボックスを設置して処分する方法

小型家電として回収する場合、無料で回収してもらえるのでコストをかけずに処分できます。ボックス回収があれば買い物ついでに捨てられるので手間もありません。自治体ごとに回収方法は異なるので、前もってチェックしておきましょう。

リサイクルショップに売る

全国の各地域にあるリサイクルショップに持ち込めば買取を依頼できます。査定を申し込み、買取可能となれば引き渡すだけで処分可能です。処分できるだけではなく、お小遣い稼ぎにもなるのでおすすめの方法です。

しかし、買取できないケースもあるので注意してください。古過ぎる商品、傷や損傷のある商品、壊れている商品の場合は買取不可となる可能性が高いです。せっかく出向いたにも関わらず処分できない可能性もあるので、壊れているXBOXや傷の多いXBOXの買取を依頼したい場合は、あらかじめリサイクルショップに問い合わせをして、買い取ってもらえるか相談してみましょう。

お店で修理をする場合や内部の部品が欲しい場合もあり、リサイクルショップによっては壊れていても買い取ってくれるケースがあります。捨てる前に一度確認するとお得に処分できるかもしれません。

不用品回収業者に依頼する

不用品回収業者に依頼をして処分する方法もあります。再び売れるものであれば、買取をしてくれる業者もいます。

買取ができない場合は回収処分となり、お金を払えば引き取ってもらえる仕組みです。電話をすれば自宅まで回収しに来てくれる業者も多く、自分で運ぶ手間がありません。

XBOX以外にも、不用な家具や家電があれば一緒に買取もしくは回収してもらえます。部屋の大掃除や引っ越しのタイミングでXBOXの処分を検討しているなら、一度業者に相談してみましょう。

ただし、買取不可能だった場合の回収費用が高い可能性もあります。どの程度費用がかかるのか、あらかじめ確認をしてから業者を選択しましょう。

フリーマッケットに売る

古いXBOXでも、使用できるものならフリーマーケットを利用して売却もできます。フリーマーケットはリサイクル運動の1つとして全国各地で開催されています。お住まいの地域でもイベントとして開催する可能性があるので、出店者を募集している場合は活用するのもおすすめです。

フリーマーケットが開催されない場合は、フリマアプリの活用も検討してみましょう。自宅にいながら出品でき、出荷する際も業者に依頼をすれば自宅まで取りに来てくれるケースもあります。ただし、買い手がつかない場合もあります。その場合は、違う方法での処分を検討してください。

XBOXの処分前に必ず初期化する理由

XBOXを処分する前には、初期化を忘れずに実施してください。処置を怠ると回収されない場合もあるので注意が必要です。大きなリスクを伴う可能性もあるので、初期化をする理由を解説していきます。

初期化の重要性

XBOXを含めたゲーム機を処分する前には初期化を行いましょう。ゲーム内部には、ゲームの履歴やバックアップデータ、氏名や位置情報などの個人情報が含まれています。

初期化をせずにリサイクルショップに持ち込んだ場合、買取を拒否されるケースもあります。データが残っている状態でも買取を実施してくれる業者も存在しますが、減額の対象になってしまい、希望していた金額で買取できないかもしれません。

個人情報漏洩の危険性

前述したように、ゲームの内部には個人の氏名や位置情報が残っているほか、ダウンロードの際に使用したクレジットカードの情報が残っている可能性があります。データを消去しないまま処分してしまえば、第三者に悪用される危険性があるので注意してください。

個人情報を手に入れた悪質な人物が、あなたになりすまして詐欺被害を働く危険もあります。クレジットカードの情報が盗まれた場合には、悪用され不正利用される可能性もあるので、個人情報の取り扱いには十分に気を付けなければいけません。XBOXを処分する際には、初期化をしてから買取や回収を依頼し、大切な個人情報を守ってください。

XBOXを初期化する

XBOX360の初期化方法を詳しく解説していきます。個人情報を漏洩させないため、適正価格で買い取ってもらうためにも、以下の方法で初期化を実行してみましょう。

個人情報の消去

XBOXにはフレンドやプロフィール情報、請求先情報などの個人情報が含まれているので、それぞれの消去方法を解説していきます。

【フレンドの消去方法】

①XBOX360本体でXBOXLiveにサインインしてください。

②コントローラーにあるXBOXガイドボタンを押します。

③「フレンド」を選んでください。

④消去するフレンドのゲーマータグを選びます。

⑤「フレンドを削除」を選んだ後に削除操作を確認しましょう。

【プロフィール情報の消去方法】

①「プロフィールを編集」ページでメールもしくは電話、Skypeのアカウント情報を入力してサインインします。

②プロフィールにあるモットー・ニックネーム・国・地域・自己紹介を消去します。

③「保存」をクリックして変更を保存して終了です。

【請求先情報の名前を変更する方法】

①「アカウント情報」のページでサインインを行います。

②「支払いと請求」を選択します。

③Microsoftのアカウントに登録されているコードが送信され、コードの入力を求められるケースもあるので、その場合は従って入力してください。

④「請求先情報」を選択して「プロフィール編集」をクリックします。

⑤アカウントの名の部分を「Close」、姓の部分を「Account」に変更してください。

⑥「保存」をクリックして変更を保存しましょう。

【支払い方法の消去方法】

①「アカウント情報」ページに行き、サインインを行ってください。

②「支払いと請求」を選択します。

③Microsoftアカウントに登録されているコードが送信され、入力を求められた場合は、入力を行ってください。

④「お支払い方法」を選択します。

⑤「削除」を選択して終了です。

【連絡先情報の消去方法】

①WebブラウザでMicrosoftアカウントを開いてサインインをしてください。

②「セキュリティとプライバシー」に移動します。

③「アカウントセキュリティ」内にある「高度なセキュリティ管理」を選択してください。

④「アカウントの保護」の画面下部にある「アカウント削除」をクリックします。

⑤セキュリティコードを要求された際には、指示に従ってコードを受け取り、入力してください。

⑥正しいMicrosoftアカウントが表示されていることをチェックし、「次へ」を選択します。

⑦各項目の横部分にあるチェックボックスをオンにして「アカウントを削除する」をクリックして終了です。

ゲームプロフィールの消去

ゲームプロフィールを削除するためのやり方を解説していきます。

①「設定」に移動をして「システム」を選択します。

②「データ保存機器の管理」を選びます。

③本体に外付けデータ保存機器を接続していない場合→「ハードディスク」

本体に外付けデータ保存機器を接続している場合→「すべての機器」を選択してください。

④「プロフィール」を選択して、削除したいプロフィールを選び「削除」をクリックします。

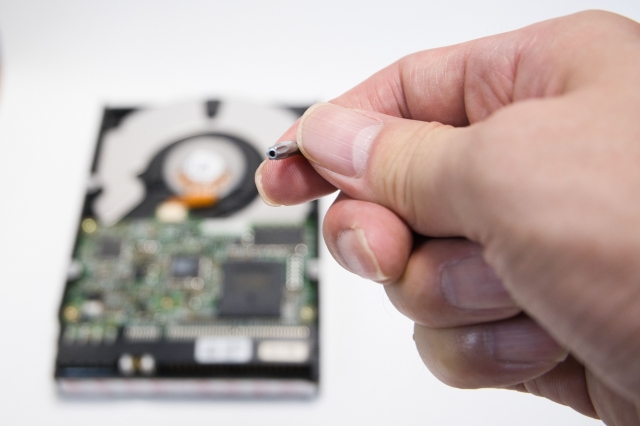

HDDの初期化

Xbox 360のHDDを初期化する方法を解説していきます。初期化の際にはシリアル番号を調べる必要があり、完了後にはHDDにデータが残っていないか確認する作業も必要です。詳しい手順をご紹介していきましょう。

①Xbox 360を起動します。

②ホーム画面で「設定」を開いてください。

③「システム」→「本体の設定」→「システム情報」の順に進んでいき、シリアル番号を確認します。

④ホーム画面に戻り、「システム」を選択してください。

⑤「データ保存機器の管理」に移動し、「ハードディスク」を選びます。

⑥コントローラーのYボタンを押し、「初期化する」を選択します。

⑦画面に「機器の初期化」メッセージが表示されるので、確認をして「はい」を選びましょう。

⑧「シリアル番号を入力してください」を選んで確認した番号を入力すると初期化が開始されます。

⑨初期化が終わったらホーム画面に戻って再度「システム」を選び、「データ保存機器の管理」に進んでください。

⑩「ハードディスク」を選んで各項目の容量が0KBになっていればすべて初期化されています。

最適な処分方法を選ぶポイント

XBOXの処分方法として、不用品業者を選ぶ方もいるはずです。ほかの不用品と一緒に買取や回収を依頼でき、自宅まで引き取りに来てもらえるので手軽に処分できます。

業者選びのポイントとしては、ゲーム機器の買取や回収実績が多い業者の選択がおすすめです。また、「申し込みの有無」「手数料の有無」「買取金額」の3つも大切なポイントとなるので、意識して選んでみてください。

申し込みの有無

業者によって申し込み方法に違いがあります。電話をして回収しに来てもらえる業者もあれば、ホームページのお問い合わせフォームから連絡できるケースもあるので確認してみましょう。

ただし、持ち込み回収であれば連絡が不要な場合が多いです。宅配回収を実施している業者であれば、申し込みをした後に自宅でXBOXを梱包して発送するだけなので、持ち込むよりも手軽に行えるでしょう。送料に関しては着払いを採用している業者が多いので、コストの削減にもなります。

手数料の有無

XBOXの回収手数料は業者によって違います。店頭に持ち込む場合は無料で回収してくれる業者も存在しますが、出張買取であれば交通費やガソリン代がかかるので、手数料として費用を請求されるケースが一般的です。XBOX以外にも回収するアイテムがあれば、荷物の大きさによっては回収手数料が高額になる可能性もあります。事前にどの程度の手数料が発生するのか問い合わせを実施して確認してみましょう。

買取金額

XBOXの状態が良ければ買取してもらえる可能性もあります。年式や状態によって買取金額は異なり、業者によっても違いがあるはずです。

査定のみであれば無料で実施している業者も複数存在するので、高価買取を目指すならいくつかの業者に査定を依頼して比較してみましょう。買取価格が高い業者を選べばXBOXをお得に処分できます。

XBOXの処分する際には、必ず初期化したことを確認しよう!

XBOXの処分方法を解説してきました。不要になったXBOXや故障したXBOXは自治体の方法に従って処分するほか、リサイクルショップやフリーマーケット、不用品回収業者への依頼などの方法で処分できます。まだ使える状態であれば買取してもらえる可能性もあるので、一度業者やショップに相談してみましょう。

ただし、回収や買取の際には初期化しなければいけません。初期化しないまま処分をしてしまえば、個人情報が漏洩して不正利用や詐欺など、悪用される危険性があります。上記でご紹介した方法で初期化をしてから処分しましょう。

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。

最近は、ミラーレスカメラが主流になっているので、これまで使っていた一眼レフカメラを売って、買い替えようと考える方も多く見られます。また、以前はカメラにハマっていたけど今はそこまで撮影をしないから処分したいと考える方もいるはずです。使わなくなったカメラを持っていても場所を取るだけなので、何とかしたいと考えるのは当然でしょう。

そこで今回は、カメラを処分する方法や処分する際にすべきこと、カメラの平均的な寿命を解説していきます。使わなくなったカメラをどうすればいいのか悩んでいる方は必見です。

カメラを処分する方法7選

使わなくなったカメラを取っておいても仕方ないので処分したいと考える方も多いです。カメラの処分方法にはいくつかあります。まずは、カメラの処分芳情を7つピックアップしてご紹介しましょう。

自治体のリサイクルに出す

カメラは、自治体のリサイクルに出せます。依頼方法は自治体によって異なるので、お住まいの自治体に問い合わせてみてください。代表的な回収方法は以下の通りです。

回収ボックスを利用する

回収ボックスは、市区町村役場や図書館などの公共施設に設置されています。そのボックスに古いカメラを入れるだけです。盗難や不正を防止するため、一度ボックスに入れたものは取り出せないようになっているケースもあるので、本当に処分していいかよく考えてから入れるようにしてください。

リサイクルイベントなどに持っていく

自治体によっては、リサイクルを推進するイベントを行っているところもあります。回収ステーションを設置したり、小型家電リサイクル法を普及する目的のイベントが行われたりしている場合は、カメラを処分するチャンスです。所有しているカメラが回収の対象になるのかわからない場合は、イベントのスタッフに聞けば教えてもらえます。

粗大ゴミとして出す

使わなくなってから時間が経過すると動かなくなっている場合もあります。そのようなカメラは、粗大ゴミとして出すのがおすすめです。カメラは金属やプラスチックなどでできている精密機械なので、小型家電製品に該当します。

古い年代のレンズにはガラスが使われているケースもあるので要チェックです。基本的には燃えないゴミとして処分可能ですが、自治体によって粗大ゴミとして取り扱っている場合もあるので、ゴミとして出す前に確認しておきましょう。粗大ゴミとして出す場合は、自治体が指定する回収場所に持っていくか、自治体に依頼して回収しに来てもらってください。

買取業者に依頼する

リサイクルショップや不用品買取業者に依頼する方法もあります。動作に不具合がないカメラであれば、問題なく買い取ってもらえるでしょう。最近では、フィルムカメラやインスタントカメラ、ポラロイドカメラも人気となっていて、思ったよりも高値で買い取ってもらえる可能性が高いです。

ただし、デジタルカメラの古いモデルは買い取りを断られてしまったり、買い取ってもらえてもほとんど値段がつかなかったりします。古いデジタルカメラの部品はメーカーにも在庫がなく、修理ができない可能性が高いためです。そのため、買い取りしてもらえるモデルか、あらかじめ買取業者への確認をおすすめします。

カメラ専門店で売る

カメラの買い取りを専門で行っている業者に売る方法もあります。専門店であれば、カメラに関する知識を持つスタッフが査定するので、適切な買い取り価格を提示してもらえるのが魅力です。メールや電話で申し込み、家に居ながらカメラの処分ができる点も、メリットの1つとして挙げられます。

査定料や手数料などがかからないのも魅力です。中には壊れているカメラであっても無料査定してくれるところもあります。カメラ関連の製品をまとめて処分したい場合にもおすすめです。

下取りで引き取ってもらう

新しいカメラを購入するときに、下取りで引き取ってもらう方法もあります。普段からカメラを使っていて、新しいモデルに買い替えたいときなどにおすすめの方法です。下取りしてもらえれば、売ったお金をそのまま購入資金に充てられるのでメリットは大きいでしょう。

下取りサービスは、家電量販店やカメラ屋さんによって内容が異なるので要注意です。対象の商品を購入するときに下取りできるカメラやレンズなどを持っていくと、関係なく一律で下取りしてくれるところもあります。

ただし、以下のような場合は中古品として販売するのが難しく、下取りとして対応してもらえない可能性が高いです。

- 重要付属品欠品(バッテリー・充電器など)とみなされる

- 目立つへこみがある

- 動作不良

- レンズにカビ・クモリがある

- レンズの前玉が割れている

フリマアプリで出品する

動作に問題がないカメラなら、フリマアプリで出品できます。フリマアプリは、スマホで簡単に売買できるのが大きなメリットです。また、出品者が値段を設定できる点も、メリットとして挙げられます。

ただし、買い手とトラブルになる可能性も高いので注意が必要です。カメラの場合は、カメラの動作に影響がないレベルのちょっとした傷や擦れなども記載しておかないと、クレームが寄せられることがあります。そのため、カメラの状態を詳しく説明欄に記載して写真も複数掲載したり、発送時は商品が壊れないように丁寧な梱包が重要です。

友人や家族に譲る

友人や家族にカメラを始めたいと思っている方がいるなら、譲る方法もあります。動作に問題がないことが大前提ですが、まだ使えるのであればこれから大事に使ってくれる方の手元に渡った方がいいと考えられるでしょう。相手がどのような人かわかっているので安心です。

下取りに出す予定がないけれど新しいカメラを買うから使わなくなるなどの場合は、周りに写真を撮りたい方がいないか確認してみてください。そうすることで、名乗り出てくれる場合もあります。

カメラを処分する際にすること

カメラを処分する際、いくつかしなければいけないことがあります。続いては、カメラを処分する前にすることを解説していきましょう。

カメラ本体の画像データを消去する

カメラの機種によっては、カメラ本体に内蔵メモリがあり、画像が保存されている場合があります。そのような機種は、メモリーカードのフォーマット(初期化)をするだけでは画像が消えません。カメラの内蔵メモリにある画像データの消し方は機種によって異なるので、取扱説明書を確認し、適切な操作で消去してください。

取扱説明書やネット上のマニュアルが見つからないときは、メーカーのサポートセンターに電話をすると消去の仕方や電子マニュアルがあるページを教えてもらえます。稀ですが、画像データを悪用される恐れもあるので、カメラの内蔵メモリがある場合はそこに保存されているデータもしっかりと消去しておいてください。

カメラ設定を初期化する

最近のカメラは、個人認証機能などが搭載されているモデルも多いです。名前や誕生日などを設定できるようになっているカメラを使っている場合は、初期化するようにしてください。名前や誕生日くらいなら知られても問題ないと考える方もいますが、流出すると個人の特定につながる可能性も大いにあります。

無線LANの設定ができるカメラで、スマホなどとつないでいる場合も注意が必要です。無線LANから写真のデータや個人情報が漏れてしまうことがあります。

リスクを回避するためにも、処分するときは取扱説明書に従い、すべてのデータを消去してください。

メモリーカードを抜く

デジタルカメラの場合、SDカードやコンパクトフラッシュカード、XQDカード、CFexpressカードなどのメモリーカードに撮影した画像を保存します。カメラにそれらが挿入されている場合は、取り除いてから処分するようにしてください。データが残っていると、個人情報や画像が漏れてしまう可能性があるためです。

破棄の際は駆動用電池を取り外す

カメラを動かすためのバッテリーなどは処分するときに取り外す必要があります。リチウムイオン電池などをそのままゴミに出してしまうと、発火してしまい、ゴミ処理施設で火災が起こる原因になりかねません。そのため、リチウムイオン電池は電極をビニールテープで絶縁し、リサイクル協力店に出すようにしてください。

フィルムカメラの場合は、電池なしで動くフルマニュアル機もありますが、乾電池やボタン式電池で駆動するモデルもあります。充電して使える電池を使っている場合は、前述したようにビニールテープで絶縁し、リサイクル協力店に出しましょう。使い切りの電池に関しては、お住まいの自治体が定める廃棄処分方法に従うようにしてください。

保証書の確認

保証書には、カメラを購入したときに購入者の名前や住所、店舗名などが記載されます。店舗のハンコのみで名前などを記載していない場合もありますが、個人情報が含まれているか確認する必要があります。処分する際は、誤って一緒につけないようにしてください。

平均的なカメラの寿命は?

カメラは一度購入すれば永続的に使えるわけではありません。精密機器なので、寿命が訪れます。最後に、カメラの種類ごとの平均寿命をみていきます。

一眼レフカメラ

一眼レフカメラの寿命を決めるのは、シャッター寿命、バッテリー寿命、レンズの寿命です。

シャッター寿命は、シャッターを切る回数の上限を指します。初級者向けのエントリーモデルは5万~10万回、中級者向けのミドルモデルは10万~20万回、上級者向けのハイエンドモデルは40万~50万回が目安です。しかしこれはあくまでも目安で、上限回数を超えたらすぐに壊れるわけではありません。

シャッターの上限回数を迎える前に壊れてしまったり、上限回数を超えても正常に動作し続けたりする場合もあります。シャッターユニットなどの交換でリセット可能です。シャッター回数に関しては、専用のツールを使うと誰でもチェックできます。

バッテリーの寿命は、使い方によって大きく変動するので、一概にどのくらいと言い切るのは難しいです。カメラの使用頻度が高ければその分充電の回数も増えるので、1~2年ほどでヘタってしまう場合もあります。予備バッテリーを購入し、交互に使っている方であればさらに長持ちするでしょう。

レンズは、カビなどが生えてしまい、使い物にならなくなってしまうパターンが多いです。使わないときは防湿庫に入れるなど気を遣わなければいけません。レンズを外した状態で保管する際は、レンズキャップの装着が必須です。

これらを踏まえて考えると、5~6年程度が寿命となります。そのくらいの年数が経過すると新しいモデルも出て、メーカー側の部品もなくなり、修理をしてもらえなくなるケースも多いです。そのため、5~6年程度で買い替えを検討する方が多く見られます。

ミラーレスカメラ

ミラーレスカメラは、一眼レフカメラと違ってミラーがないタイプです。ミラーがない以外の基本的な構造は同じなので、寿命には大きな差がありません。つまり、一眼レフカメラと同じように5~6年程度は問題なく使えるケースが多いです。

ミラーが動かない分一眼レフカメラよりも壊れにくいと考えられるでしょう。メーカー側はいつまでも古いモデルの部品を保管しておかないので、いずれは修理ができなくなります。その目安が5~10年なので、5年以上使っているミラーレスカメラを修理できずに処分するなどの可能性も大いに考えられるでしょう。

コンパクトデジタルカメラ

コンパクトデジタルは、一眼レフカメラやミラーレスカメラよりも小型で軽量です。高級コンデジと呼ばれるプロやハイアマチュア向けのモデルを除き、リーズナブルな価格で購入できます。

スマートフォンのカメラが進化したことにより、コンデジの出番は少なくなっていますが、リーズナブルな価格なので気軽に買い替えする方が多いです。そのため、コンデジの寿命をそこまで気にする必要はないでしょう。

高級コンデジの場合は、10万円以上するモデルもあるので、気軽に買い替えることはありません。そのため、どのくらい使えるのか気になる方もいるでしょう。寿命は5~6年ほどです。

最近はオールドコンデジも流行っていて、10年以上前のモデルを使う方も増えています。内臓の電池が劣化して日付設定などができなくなっていてもよいのであれば、使うことが可能です。このことから、使い方や保管状況によって寿命は大きく変化します。

防犯カメラ

防犯カメラは、税法で減価償却するときの耐用年数が6年と定められています。メーカー側は、この年数を基準に製造しているケースが多いので、寿命も6年ほどだと考えられるでしょう。ただし、災害など知らせるための防犯カメラは耐用年数が8年となっているので、混同しないようにしてください。

設置場所などによっては10年程度持つ場合もあります。

ビデオカメラ

ビデオカメラの寿命は、一眼レフカメラやミラーレスカメラと同じく5~6年程度です。メーカーが部品を保有している期間は製造から8年程度なので、寿命が来てもしばらくの間は修理してもらえます。それ以上経過した場合は、修理できないケースが大半を占めるので、処分や買い替えを検討してください。

フィルムカメラ

フィルムカメラには、電子制御が少ないフルマニュアル機があります。このようなモデルであれば、パーツを調達できる限りずっと使い続けることが可能です。

たとえば、高級なカメラとして知られるライカのフィルムカメラは一生ものと言われています。なぜなら、60年ほど前に作られたカメラを今でも問題なく使えるからです。修理に関しても、メーカーがあるドイツに送るなどすれば部品があるので問題なくできます。

デジタルカメラには電子部品が使われているので、メンテナンスをしてもいずれ寿命が訪れるでしょう。しかしフルマニュアルのフィルムカメラなら、適切なメンテナンスを行うことで、いつまでも使い続けられます。ただし、古い電池式のフィルムカメラは電子部品を多く使っているので、故障したら修理ができないものも多いです。

処分前には必ずデータを消してから手放そう!

使わなくなってしまったカメラは、フリマアプリで売ったり、自治体に回収してもらったりなどの方法で処分できます。処分するのは簡単ですが、そのときにデータの消去を忘れないようにしてください。カメラ本体の内蔵データや設定をフォーマットし、SDカードなどの記録媒体の抜き忘れもないようにしましょう。

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。

データの管理をするときに便利なRAIDは、企業でも使用されることがあるほどの便利な技術です。しかし、データの管理を行う技術は、故障したときのリスクが大きいことから、導入に悩む方も多いのではないでしょうか。実際に故障を疑っており、対処法を知りたい方もいるでしょう。

RAIDコントローラーは、故障の原因や対処法、注意点などをしっかりと把握しておけば、安全に復旧できるケースが多いです。そこで今回は、RAIDコントローラーが故障する原因、故障したときの対処法、復旧作業前の注意点などをご紹介します。復旧方法を知りたい方もぜひ最後までご覧ください。

RAIDとは

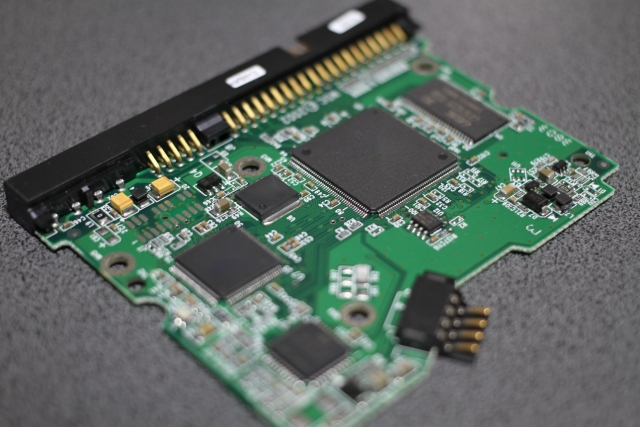

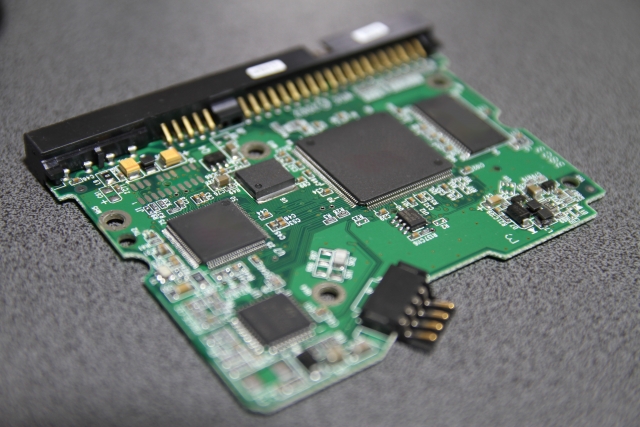

RAIDとは、Redundant Array of Inexpensive Disksの略称で、大量のファイル、機密情報の管理を行う企業に欠かせない技術です。RAIDによって実現できるのは、複数のHDDを1台のHDDのように認識・表示させることです。RAIDのメリットには、以下のようなものが挙げられます。

・HDDが故障したとき、データにアクセスできるだけでなく、復旧も可能

・データの書き込みやアクセスといった処理が高速化する

・保管できるデータ量を増やせる

このように、RAIDの導入によって多くのメリットが得られることから、データ管理を行う場合は、RAIDの導入がおすすめです。ただし、構成内容によっては、HDDが複数台壊れたり、特定のHDDが壊れたりすると、データがすべて失われてしまうリスクがあります。そのため、RAID機器が故障したとき、どのような対処が必要なのかを知っておく必要があります。

速やかに対処できれば、データの復旧も問題なく進むことが多いでしょう。RAIDを導入するときは、メリットの部分だけでなく、デメリットや復旧方法といったところに目を向けることが大切です。

RAIDコントローラーとは

RAIDの技術を取り入れるときに欠かせないのが、RAIDコントローラーです。ハードウェア方式では、RAIDカードやディスクアレイが必要と言われることもありますが、すべて同じものだと考えて良いでしょう。

RAIDコントローラーは、1台のHDDのように認識させるためのシステムのことを言います。RAIDコントローラーは、半導体チップや電子パーツで構成されている物理的な電子基板、つまり、ディスクやデータの管理を行う重要な装置です。RAIDコントローラーが故障してしまうと、データへのアクセスができない・サーバーが正常に動作しないといった恐れがあります。

万が一故障してしまったときは、速やかに専門業者に依頼するのがおすすめです。RAIDコントローラーの交換・修理は、知識や経験がないまま行ってしまうと、データを取り戻せなくなってしまう可能性が高いです。自力で直そうとはせず、然るべき処置をしてくれる専門業者を探しましょう。

RAIDコントローラーが故障する原因

RAIDコントローラーは、ディスクやデータの管理を行う重要な装置にも関わらず、なぜ故障してしまうのでしょうか。ここからは、RAIDコントローラーが故障してしまう原因を見ていきましょう。

RAID構成情報の破損

RAID構成情報は、HDD内にも保存されています。HDD内に保存されている理由は、RAIDコントローラーが故障したとき、RAID構成情報を保ったままRAIDコントローラーを交換・修理できるようにするためです。

しかし、何らかの原因でRAID構成情報が破損してしまうと、RAIDコントローラー自体の故障にもつながってしまいます。RAID構成情報が破損してしまうタイミングとしては、停電時などが挙げられます。

誤作動によるRAID構成情報の初期化

RAID構成情報の初期化されてしまい、故障を疑っている方もいるでしょう。RAID構成情報の初期化は、HDDの誤作動によって起こっている可能性が高いです。

HDDが誤作動を起こすと、RAIDの切り替えが正常に行われないことがあります。正常に行われないまま再起動すると、RAID構成情報が初期化されてしまうこともあるでしょう。

RAID構成情報が初期化された場合、データも丸ごと消えてしまうトラブルに発展してしまいます。RAIDコントローラー自体の故障ではないものの、データが消えてしまうリスクが高いため、初期化されたことが分かったら然るべき対応を取らなければなりません。

経年劣化

RAIDコントローラーはHDDと同様、消耗品です。RAIDコントローラーの寿命はおよそ5年と言われているため、5年以上使用している場合は、経年劣化による故障が考えられるでしょう。

しかし、先ほどもご紹介したように、RAIDコントローラーは故障しても安全に交換・修理ができるように、工夫が施されています。そのため、経年劣化による故障であれば、専門業者による対応で問題なく交換できるはずです。

異物の付着

RAIDコントローラーは、ホコリや塵といった、異物の付着によって故障してしまうこともあります。タバコの煙なども要注意と言われていることも覚えておくと良いでしょう。異物の付着による故障は、日ごろの定期的な掃除によって回避できる可能性が高いです。

コントローラーのバッテリー切れ

RAIDコントローラーには、バッテリーが搭載されており、そのバッテリー切れによって故障してしまうケースがあります。とはいえ、RAIDコントローラーのバッテリーは日常的に使われているものではありません。

停電時など、データの消失が考えられるときにだけ使われることから、RAIDコントローラーのバッテリーは気にしたことがない方も少なくありません。バッテリーは常に使われているわけではありませんが、交換時期を過ぎても同じものを使用してしまうと、RAIDコントローラー自体の故障につながってしまいます。

外部衝撃

RAIDコントローラーは、衝撃や振動などによる故障も多いです。機器を移動させるときの衝撃はもちろん、地震による衝撃にも注意してください。

熱暴走

RAIDコントローラーは、適切な冷却環境が整っていないと熱暴走を起こし、故障してしまうことがあります。特に夏場・猛暑日は温度だけでなく湿度も上昇するため、機器に熱がこもってしまい、トラブルの原因となります。

RAIDコントローラーが故障している状態

RAIDコントローラーが故障しているかどうかを見極めるには、どのような点に注意して見れば良いのでしょうか?RAIDは、どの部分が故障しているか、障害を起こしているかが明白になるだけで、復旧作業の難易度が下がることがあります。

もちろん分からない場合は専門業者に依頼するのがおすすめですが、原因だけでも突き止めておきたいと考える方は多いでしょう。RAIDコントローラーの故障を見極めたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

サーバーが起動しない

RAIDコントローラーが故障しているときは、NASやファイルサーバーが起動できなくなります。RAIDコントローラーは、RAID機能の構成はもちろん、運用や制御を行っている重要なパーツです。故障すると、RAIDを構成している機器の起動も不可能になってしまうでしょう。

HDDの認識ができない

RAIDコントローラーの故障は、RAIDを構成するHDDとの通信にも影響を与えます。HDDとの通信ができなくなるため、結果的にHDDの認識もできなくなります。

RAID構成情報が破損している

RAID構成情報が破損している場合も、RAIDコントローラーの故障が疑われます。RAID構成情報は、HDD内にも保存されていますが、RAIDコントローラー内のメモリにも保存されています。普段はRAIDコントローラー内のメモリに保存されている情報を使っているため、RAIDコントローラーの故障が考えられます。

RAIDコントローラーの復旧作業前の注意点

RAIDコントローラーは、適切な手順・方法で復旧作業を行うことで、しっかりとデータを取り戻せます。しかし、復旧作業前の対応によって、二度とデータを取り戻せなくなってしまうこともあります。

しっかりとデータを復旧できるように、復旧作業前にやってはいけないこと、やっておいた方が良いことを知っておきましょう。ここからは、RAIDコントローラーの復旧作業前の注意点をご紹介します。

電源のオン/オフを繰り返し行わない

RAIDコントローラーの故障が疑われる場合、電源のオン/オフを繰り返し行うことは危険です。電源のオン/オフ、再起動といった行為は、HDDへの負担がとても大きいため、繰り返すことによって状況・状態が悪化してしまう可能性があります。電源のオン/オフを行い、効果がなければ控えておきましょう。

RAIDの再構築を無理に行わない

RAIDをほかのHDDに復元させ、状況を良くしようと考える方も多いでしょう。しかし、RAIDをほかのHDDで再構築を行うと、問題なく使用できていたHDDにもトラブルが起きてしまう恐れがあります。

RAID機器自体の起動ができなくなるほか、データが消えてしまう可能性もあるため、再構築をするリスクは高いです。RAIDの再構築を行う場合は、復旧が不可能になってしまうリスクを理解した上で実施する必要があるでしょう。

表示されたフォーマット要求に従わない

RAIDコントローラーが故障していると、初期化を要求するメッセージが表示されることもあります。しかし、フォーマットをすると、データの復元が困難になったり、障害が増えてしまったりする恐れがあります。フォーマットの要求メッセージが表示されても、従わないようにしましょう。

新しいHDDに交換しない

HDDを新しいものに変えてしまうと、問答無用で再構築が始まってしまう可能性があります。先ほどもご紹介したとおり、再構築を行うと、RAID機器自体の起動ができなくなったり、データが消えてしまったりする恐れがあります。復旧作業前は、新しいHDDへの交換は避けた方が無難です。

新しいRAIDコントローラーに交換しない

RAIDコントローラーの故障が明白であっても、その場で新しいRAIDコントローラーに交換するのは避けましょう。RAIDコントローラーは特殊な装置のため、互換性のあるものを探すのが難しい上、交換自体の難易度も高いです。

互換性のないRAIDコントローラーで再構築を行った場合、データの規則性が乱れてしまいます。データの規則性が乱れることによって、データ復旧作業の難易度も上がってしまうなど、リスクが高くなる可能性もあります。

取り出したHDDを単体で通電しない

RAID構成に使われているHDDは、単体で通電しても、データへのアクセスはできません。アクセスできないだけであれば良いですが、そのHDDにあるシステムやデータが破損してしまう恐れもあるため、リスクの高い行為になります。これは、RAIDコントローラーが故障していない場合でも同じです。

また、単体で通電したとき、フォーマットに関するメッセージが表示されることもあります。ここでメッセージに従ってしまうと、データを取り戻せなくなるため注意しましょう。

RAIDコントローラーの復旧方法

RAIDコントローラーの復旧方法には、どのようなものがあるのでしょうか?RAIDコントローラーの復旧方法には、RAIDのリビルド(再構築)を実行する方法、データ復旧ソフトを使用する方法、専門業者に依頼する方法の3つがあります。ここからは、RAIDコントローラーの復旧方法をそれぞれ詳しくご紹介します。

RAIDのリビルド(再構築)を実行する

RAIDコントローラーを復旧する方法としては、リビルドの実行が挙げられます。先ほども無理に再構築をするのは避けた方が良いとご紹介しましたが、手順や方法を間違えないようにすれば、RAIDのリビルトが効果的なこともあります。ただし、構成内容によって対処法に違いがあるため、どの種類を使用しているかしっかり把握し、正しい方法での復旧が大切です。

データ復旧ソフトを使用する

データ復旧ソフトの中には、RAIDにも対応しているものがあります。ただし、データ復旧ソフトが対応できるのは、軽度の論理障害のみです。RAIDの場合、複数のHDDを用いていることもあり、HDDごとに、論理障害と物理障害のどちらが起きているのか明白にしづらいです。

そのため、軽度の論理障害にのみ対応できるデータ復旧ソフトを使うときは、判断が難しくなります。

専門業者に依頼する

RAIDの復旧作業でおすすめなのが、専門業者に依頼する方法です。データ復旧には、RAID専用の設備・ツール、専門知識を持ったエンジニアの技術力が欠かせません。

自力で復旧作業をしても、状態を悪化させてしまう可能性が高いです。特に重要なデータを保管している場合は、速やかに専門業者への相談を行いましょう。

まとめ:RAIDコントローラーの故障原因が不明な際は、迷わず専門業者に相談を!

RAIDコントローラーは、RAIDの技術を用いる際に欠かせないパーツの1つです。さらに、ディスクやデータの管理をする場所でもあるため、とても重要なものになります。そのため、故障が見られた場合は、速やかに対応する必要があります。

正しく復旧作業を行うことで、安全にサーバーに接続できるようになったり、データを取り戻せたりします。確実に復旧できるのは、専門業者に依頼する方法です。

今回ご紹介したように、自力で復旧作業を行うと状況や状態がさらに悪化してしまい、データを取り戻せなくなる恐れがあります。それらのリスクを踏まえると、やはり専門業者に依頼するのが無難です。特に故障の原因が分からないときは、迷わず専門業者に相談してみましょう。

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。

Galaxyは韓国の電子機器メーカーである、Samsungが手がけるスマートフォンです。ミドルレンジからハイエンドのスマートフォンまで揃えており、世界中で愛用されている端末です。

Galaxyは高性能なスマートフォンで使いやすいものの、使い方によっては熱を持つことがあります。しかし、使い方を見直せば発熱を抑えられる可能性があります。

そこで本記事では、Galaxyのスマートフォンが発熱する原因から対処法について詳しく解説します。Galaxyのスマートフォンをお使いの方で、発熱で悩んでいる方はぜひ最後までご覧ください。

【この記事でわかること】

- Galaxyのスマートフォンが発熱する原因

- Galaxyのスマートフォンが発熱したときの対処法

- Galaxyのスマートフォンが発熱したときにやってはいけない対処法

Galaxyのスマートフォンが発熱する原因は?

Galaxyのスマートフォンが発熱する原因には、以下の4つが挙げられます。

- 直射日光の当たる場所に放置

- アプリの使いすぎによる高負荷

- ながら充電の使用

- バッテリーの劣化

現在Galaxyのスマートフォンを使っていて発熱している方は、上記のいずれかに該当する使い方をしている可能性があります。発熱する原因を詳しくみていきましょう。

直射日光の当たる場所に放置

直射日光の当たる場所に放置すると、熱が蓄積されて端末が熱くなります。また、気温が高い屋外で長時間使用したり、カイロと一緒にポケットに入れたりするのも、端末が熱くなる原因です。

気温の高い場所に端末を放置すると、使えなくなることもあります。特に直射日光が当たる場所には、端末を放置しないようにしましょう。

アプリの使いすぎによる高負荷

負荷が高いアプリを使用すると、端末に熱が生じやすくなります。なかでも動画編集やゲームアプリなどは発熱しやすく、これはGPUに負荷をかけやすいためです。

特にスマホの性能とアプリの要求スペックが釣り合っていない場合は、放熱よりも発熱が上回ります。実際、ゲームをしていて発熱した方は多いのではないでしょうか。

ながら充電の使用

スマートフォンを充電しながら使うながら充電は、バッテリーへの負荷が高まり発熱の原因となります。

これは充電と放電が同時に行われてバッテリーに負荷がかかるためです。特に充電しながら負荷のかかるアプリを使用していると、スマートフォンはさらに熱くなります。

バッテリーの劣化

スマートフォンを正しく使っていたとしても、バッテリーは使っていくうちに劣化していき、発熱しやすくなります。特に1年以上使っているスマートフォンはバッテリーの劣化が疑われます。

普段から充電しながら使用していたり、0%のまま放置していたりすると、バッテリーに負荷がかかり寿命が短くなるため注意してください。

Galaxyのスマートフォンが発熱したときの対処法とは?

Galaxyのスマートフォンが発熱した場合、以下の対処方法があります。

- 起動中のアプリを終了する

- スマートフォンのケースを外す

- スマートフォンの電源を切る

- 涼しい場所に置く

- 充電しながらの使用を止める

- スマートフォンを買い替える

これから紹介する内容を参考にして、発熱に対処していきましょう。それでは実際に、それぞれの対処方法を詳しく解説します。

起動中のアプリを終了する

端末が発熱しているのは、起動しているアプリが原因になっていることがあります。そこで端末への負担を減らすために、起動中のアプリを終了させましょう。

起動中のアプリを終了してしばらく放置すれば、発熱が改善されます。

Galaxyのアプリの終了方法は、画面を半分スワイプアップしたままの状態にして、使わないアプリの画面を上にスワイプするだけです。

スマートフォンのケースを外す

スマートフォンのケースの素材によっては、放熱がうまくいかず熱がこもりやすくなることがあります。したがって、スマートフォンのケースをつけている方は一度外し、しばらく放置して熱を逃しましょう。

この際、充電しながら使用していると放熱がうまくいかないため、充電も行わないようにしてください。

スマートフォンの電源を切る

Galaxyの電源をオフにすることで、熱が逃げていきます。これは端末への負荷がなくなるためです。

そして電源を切った後は、直射日光の当たらない場所に置くようにしてください。直射日光の当たる場所は端末の熱が上がる原因となるため、避けましょう。

涼しい場所に置く

すぐにでも発熱を改善したい場合は、涼しい場所におきましょう。特にうちわや扇風機に当てておくと、効率よく発熱を改善できます。

急激な温度変化もないため、結露が起こって故障するということもありません。なお、すぐに対処したいからといって、冷蔵庫や保冷剤などで冷やすのはNGです。

冷蔵庫や保冷剤などで冷やすのは故障の原因となるため、必ず避けましょう。

充電しながらの使用を止める

充電しながらの使用は、発熱の原因となります。残量が低いとしても、充電しながらの使用はバッテリーの寿命を縮める原因となるためおすすめしません。

しばらく使わずに、電池が80パーセント程度溜まってから使うようにしましょう。特に充電しながら負荷の高いアプリを使用すると、発熱しやすいため注意してください。

スマートフォンを買い替える

スマートフォンの性能とアプリの要求スペックが釣り合っていないと、端末に負荷がかかりやすく、発熱しやすくなります。特にスマホゲームや動画編集など要求スペックが高いのもをするときは、スマホの買い替えを検討してみましょう。

3年以上経過したスマホは、最新スペックと比べて性能差が大きく開いていることもあり、不便を感じることも珍しくありません。スマートフォンでスペックの高いアプリを使うのであれば、買い替えがおすすめです。

Galaxyのスマートフォンが発熱したときにやってはいけない対処法

Galaxyのスマートフォンが発熱したときにしてはいけないのが、以下の3つの対処法です。

- スマートフォンを冷蔵庫に入れて冷やす

- 発熱したまま使う

- 水道水で冷やす

スマートフォンが発熱して、上記の対処方法を行うと故障する恐れがあります。これから紹介する対処法は、必ず行わないように注意してください。

スマートフォンを冷蔵庫に入れて冷やす

Galaxyを使っていて発熱が起きた際、冷蔵庫や保冷剤に入れて冷やすのはNGです。冷蔵庫で本体を冷やすと急な温度変化によって、端末内部が結露してしまうためです。

端末が結露すると水没したときと同じ状態になり、端末が故障します。したがって、急激に冷やすやり方は避け、扇風機やうちわで冷やすようにしましょう。

発熱したまま使う

発熱したスマホをそのまま使い続けるのは、バッテリーが劣化する原因となります。バッテリーが劣化すると充電しても切れるのが早かったり、発熱しやすくなったりします。

スマホが発熱したら使うをやめ、冷めるまで待ちましょう。

熱した場合に対処するだけでなく、そもそも発熱しないように使うこともGalaxyを長く使うコツです。本体にダメージを与えないような、発熱を防ぐ使い方を紹介します。

Galaxyのスマートフォンの発熱を防ぐ方法

Galaxyのスマートフォンの発熱を防ぐ方法として、以下の3つが挙げられます。

- メンテナンスアプリの活用

- 省電力モードをON

- 使わないアプリは終了する

本体の寿命を縮めないためにも、これから紹介する方法は押さえておきましょう。

メンテナンスアプリの活用

Galaxyの発熱を防ぐためには、メンテナンスアプリが効果的です。メンテナンスアプリとは、キャッシュの削除や使わないアプリの削除などを簡単に行なってくれる、スマートフォンを快適に使用するためのツールです。

スマートフォンを簡単に快適に使えるようにしてくれるため、入れておくとよいでしょう。特に普段ファイルや写真、不要なアプリが溜まりがちな人は、スマートフォンの整理整頓が簡単になりおすすめです。

省電力モードをON

省電力モードをすると、CPUの負荷を押さえられるうえ、バッテリーの消費も抑えられます。以下の手順で省電力モードをONにしましょう。

- ホーム画面の「設定」をタップ

- 「バッテリーとデバイスケア」をタップ

- 「バッテリー」をタップ

- 「省電力モード」をタップ

- 「オプション」を選択してスイッチをタップしてONにする

- 設定した内容で省電力モードを利用

参照:(Galaxy) 省電力モードを設定する方法を教えてください。

使わないアプリは終了する

使わないアプリは定期的に終了しましょう。一度起動したアプリはバックグラウンドで動いており、通信量やバッテリーの消耗にもなり、重くなる原因となります。

画面の一番下から上へスワイプして、必要のないアプリを上へスライドしましょう。アプリをこまめに終了させることで、発熱防止につながります。

まとめ:Galaxyのスマートフォンが発熱したときは冷めるまで待とう

本記事では、Galaxyのスマートフォンが発熱する原因や発熱した時の対処法について詳しく解説しました。

Galaxyのスマートフォンが発熱する原因として、以下の理由が挙げられます。

- 直射日光の当たる場所に放置

- アプリの使いすぎによる高負荷

- ながら充電の使用

- バッテリーの劣化

上記の症状が見られたときは、一度使うのをやめて発熱が収まるまで待ちましょう。なお、もしも購入から3年以上経過している端末であれば、新しいスマートフォンの買い替えを検討しましょう。

3年以上経過しているスマートフォンはバッテリーが劣化しているうえ、OSのサポートを受けられなくなる可能性が高いです。

もしも買い替えで不要になったGalaxyの処分は、パソコン廃棄.comがおすすめです。

パソコン廃業.comは事前予約不要で、データ消去から端末の処分まで行います。スマートフォンを安全に廃棄したい方は、ぜひ依頼してみてください。

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。

GalaxyはSamsungから発売されていて、エントリーモデルからハイスペックまで幅広い機種があります。

利用者からも評価の高いGalaxyですが、年数が経つにつれて端末がスムーズに動かないことがあります。

もしもGalaxyの動作がスムーズにいかない場合は、寿命がきている可能性があります。そこでこの記事では、Galaxyの寿命や寿命を縮める使い方などを詳しく解説します。

現在Galaxyを使っている方は、ぜひ最後までご覧ください。

【この記事でわかること】

- Galaxyの寿命

- Galaxyの寿命が近づいているサイン

- スマホの寿命を縮める使い方

- Galaxyを買い替えるおすすめの時期

Galaxyの寿命は2年〜3年

Galaxyの寿命は約2年〜3年ほどです。Galaxyに限らず、スマホの寿命は約2年〜3年のケースが多くなっています。

約2年〜3年で寿命を迎える理由としては、バッテリーの劣化、スペック不足、OSのサポート切れなどが挙げられます。

バッテリーの劣化に関しては使い方次第で長持ちさせることは可能ですが、OSのサポート切れに関してはユーザー側がどうにかできるものではありません。

OSのサポートが切れた端末は利用できるアプリが制限されたり、セキュリティが弱くなったりと、さまざまな危険性があります。

上記の理由から、Galaxyを含めたスマホの寿命は約2年〜3年となります。

Galaxyの寿命が近づいているサイン

Galaxyの寿命が近づくと、端末に以下の症状が現れます。

- 充電がなくなるスピードが速い

- 動作が重くなったりフリーズしたりする

- OSのインストールができない

- 電源が落ちる

ここでは、それぞれの端末の症状について詳しく解説していきます。現在Galaxyをお使いの方は、これから紹介する内容が当てはまっていないか確認してみてください。

もしも当てはまる箇所が多い場合は、買い替えが必要な可能性があります。

充電がなくなるスピードが速い

Galaxyの電池であるリチウムイオンは経年劣化に強いものの、それでも充電をしているうちに劣化していきます。

リチウムイオンの寿命は約500回といわれており、使用していくうちに少しずつ劣化し、最初のときよりも減りが早くなっていきます。

そのため、充電したにもかかわらず減りが早い場合は、バッテリーの寿命が近づいている可能性が高いです。

ただし、購入したての端末でバッテリーの劣化が早い場合は、起動アプリや設定が原因になっている可能性が高いです。購入して1年以内なのであれば、使用環境や設定を見直しましょう。

動作が重くなったりフリーズしたりする

動作が重くなったりフリーズしたりする場合は、端末に負荷がかかっている、もしくはスマホ本体の処理能力が落ちている可能性があります。

スマホの動作が重くなる原因はさまざまですが、主に以下の理由が考えられます。

- 内部ストレージの不足

- メモリ不足

- 起動アプリによる問題

- ネット接続の問題

アプリをアンインストールしたり、写真を削除したりすることで改善されない場合は、スマホの寿命が来ているサインです。

OSのインストールができない

Galaxyを含めたスマホでは定期的にOSのアップデートが行われ、これはスマホを安全に使うために欠かせないものです。

Androidのサポート期間は2年〜3年が目安となっており、それ以上経過した端末はOSのサポートが終了し、アップデートができません。

アップデートができなくなると利用できるアプリが制限され、プログラムに不具合が生じたりウイルスに感染したりする可能性が高くなります。

セキュリティアプリをインストールしたり、GooglePlayストア以外のアプリを使用を控えたりすれば使えるものの、OSのサポートが終了したら買い替えをおすすめします。

電源が落ちる

スマホが劣化すると処理能力が下がり、突然電源が落ちることがあります。

インストールしているアプリを減らしたり、写真を消したりすることで改善されるケースもありますが、端末を3年以上使用している場合は買い替えをおすすめします。

スマホの寿命を縮める使い方

スマホはOSのサポートがされていれば使えますが、使い方によっては2年〜3年以内に壊れてしまうことがあります。

スマホの寿命を縮める使い方としては、以下の4つが挙げられます。

- 外部からの衝撃を受ける

- 充電しながらの使用

- バッテリー残量0で放置

- 粗悪な充電器の使用

これから紹介する内容を押さえて、スマホの寿命を伸ばしましょう。

外部からの衝撃を受ける

スマートフォンは外部からの衝撃に弱く、落とすのは故障の原因となります。たとえ新品のスマートフォンであったとしても、落下が原因で壊れることはよくあります。

最近販売されているスマートフォンは頑丈になっていますが、それでも落とさないに越したことはありません。

よく落としてしまう方はカバーをつけたり、ガラスのフィルムを貼ったりして、落下しても衝撃に備えられるよう対策をするのがおすすめです。

充電しながらの使用

スマートフォンを充電しながら使うと、発生した熱がバッテリーを劣化させる原因となります。

特にゲームをしながら充電は発熱がすごいため、充電が溜まってから遊びましょう。

なお、近年のスマホは過充電を防止する機能があるため、過充電について心配する必要はありません。

ただし、バッテリーへの負担を抑えたいのであれば20%まで減ったら充電をして、80%になったら充電を止める方法がおすすめです。

バッテリー残量0で放置

バッテリー残量が0の状態を過放電といい、そのまま放置しているとバッテリーが傷んでしまいます。

さらにバッテリー残量が0から100まで充電するのはバッテリーへの負担も大きく、寿命を縮める原因となります。

したがって、バッテリー残量が0になる前の20%から80%を維持するのがおすすめです。

20%から80%であれば、バッテリーへの負担を抑えられます。

粗悪な充電器の使用

Galaxyの充電器はさまざまなところから販売されていますが、なかには電気供給が適切にできない粗悪なものもあります。

粗悪な充電器はバッテリーに負担をかける原因となるため、純正のものを使うのがおすすめです。

純正以外の充電器であれば、品質チェックのされている「PSE」マークのあるものを選びましょう。

Galaxyを買い替えるおすすめの時期は?

Galaxyを買い替えるおすすめの時期は、3年以上経過したときです。

3年以上経過したスマホはバッテリーの寿命が短くなっているケースが多いうえ、OSのサポートが受けられないこともあります。

さらにスマートフォンは3年も経過すると、最新端末との性能差も開いてきます。

したがって、3年以上経過したのであれば、新しいスマートフォンの買い替えを検討しましょう。

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。

Google Pixelの電源が入らないというトラブルに遭遇したことはありませんか?

突然電源が入らなくなってしまうと、連絡や仕事、プライベートでのさまざまなシーンで困ってしまいますね。

この記事では

- Google Pixelの電源が入らない原因

- 電源が入らないときの対処法

- Google Pixelの修理を受けられる店舗

について解説していきます。

Google Pixelの電源が入らない原因

Google Pixelの電源が入らない原因は、大きく分けて以下の3つです。

- バッテリーの故障または寿命

- ソフトウェアの不具合

- ハードウェアの故障

バッテリーの故障または寿命

バッテリーの故障はPixelの電源が入らなくなる最も一般的な原因です。

Google Pixelのバッテリーであるリチウムイオン電池は完全に放電してしまった場合、二度と充電することができなくなることがあり、これが電源が入らない原因となることもあります。

また、バッテリーの劣化や寿命などでも充電が正常に行われず、電源が入らない原因となります。

ソフトウェアの不具合

Google Pixelのソフトウェアに不具合があるときも電源が入らないことがあります。

具体的には以下の原因が考えられます。

- ソフトウェアのバグや不具合により、電源投入の処理が正常に行われない

- ソフトウェアのアップデート中に、何らかの障害が発生し、正常に完了しない

- ソフトウェアのアップデート後に、他のアプリや設定との競合が発生し、電源投入が妨げられる

これらが原因となり、電源ボタンを押しても電源が入らない、画面が真っ黒のまま何も操作を受け付けないという状態になる可能性があります。

ハードウェアの故障

当然ですが、Google Pixel本体に強い衝撃を加えたり、水没させたりすると電源が入らなくなる可能性が高まります。

いうまでもありませんが、スマートフォンは基本的には精密機器です。手が滑ってアスファルトに落としたり、プールでバシャバシャ泳ぐのに耐えるようなものではありません。

落下によるダメージを与えた後や水没させた後に電源が入らなくなった場合は、素直に故障したと考える方がよいでしょう。

電源が入らないときの対処法

Google Pixelの電源が入らないときは以下の対処法を試してみましょう。

ただしハードウェアの故障が原因の場合は修理以外に解決方法はありません。

- バッテリーを充電する

- 電源ボタンを長押しして再起動する

- セーフモードで起動する

バッテリーを充電する

電源が入らないときはまずバッテリーを充電してみましょう。

当然試しているかもしれませんが、もしかするとバッテリーが切れているだけという可能性もなくはありません。

ただし充電しても全く反応がない、熱い、焦げ臭い匂いがするなどの場合は直ちに充電機から外してください。

電源ボタンを長押しして再起動する

バッテリーが十分にあると思われる状態で電源が入らないときは、電源ボタンを長押ししてみましょう。

長押しすることで再起動され、ソフトウェアの不具合が解消して電源が入ることもあります。

セーフモードで起動する

セーフモードで起動すると、サードパーティ製のアプリの影響を排除して、Google Pixelの動作を確認することができます。

電源が入っていない状態でセーフモードで起動する方法は、以下のとおりです。

- 電源ボタンを長押しする

- アニメーションが動作し始めてたら、音量を下げるボタンを押し続ける

- 起動音が鳴ったら、音量小ボタンを離す

- 起動すると画面下部にセーフモードと表示される

もしセーフモードで電源が入った場合はサードパーティ製のアプリが原因で電源が入らなかった可能性があります。

その場合は最近インストールしたアプリから削除していき、正常に電源が入るまで削除と起動を繰り返す必要があります。

対処法を試してもダメなら修理する

ここまで紹介した方法を試しても電源が入らない場合は修理する他ありません。

Google Pixelを修理するには

- 正規修理店

- 民間の修理業者

の2つの選択肢があり、それぞれ以下のようなメリット・デメリットがあります。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 正規修理店 | ・純正パーツで修理を受けられる ・修理後一定期間の保証がある | ・修理価格が高め |

| 民間の修理業者 | ・修理価格が安い ・店舗が全国にある | ・純正パーツではないので、若干の違いが生じる可能性もある ・保証期間がない店舗もある |

Google Pixelの修理は価格と安心のどちらを重視するかによって選択肢は変わってきます。

正規修理店iCracked

Googleが認定している正規修理店は2023年段階ではiCrackedのみです。

iCrackedはGoogleが定めた方法と基準に則って、純正のパーツにて修理を行います。

そのためもっとも安心して修理を受けられるサービスといえます。

また修理後の製品には3ヶ月の保証期間が設けられ、万が一不具合があった場合でも保証期間内であれば無償で再度修理を受けることができます。

一方で民間の修理業者に比べると修理費がやや高額になるというデメリットもあります。

民間の修理業者

民間の修理業者はいわゆる修理屋さんで、「スマホ 修理」などと検索すると多くの店舗が表示されます。

民間の修理業者はGoogleの認定を受けておらず、互換品を使ってiCrackedよりも安く修理を受けられることがメリットです。

一方で修理料金が安い代わりに、純正のパーツではない、修理保証がない店舗もあるなどのデメリットもあるので、予算などに合わせて自分に合う方を選択しましょう。

まとめ:電源がどうしても入らないときは修理しかない

以上、Google Pixelの電源が入らないときの対処法について解説してきました。

本体(ハードウェアの故障)でなければ、以下の方法を試すことで電源が入る可能性があります。

- バッテリーを充電する

- 電源ボタンを長押しして再起動する

- セーフモードで起動する

これらを試しても電源が入らない場合は修理に出す必要があるでしょう。

もしくはGoogle Pixel自体が古くて買い換えたいという場合に古い機種を安心して処分したいときはパソコン廃棄.comのサービスが安心です。

パソコン廃業.comなら、手間のかかるデータ消去や申し込みも不要で処分できます。

確実にデータを消去したい場合はぜひ検討してみてください。

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。