404 Not Found

Macから「プープー」などの音がして気になっていませんか?

このプープーという音は「ビープ音」と呼ばれているもので、何らかのエラーを伝える警告音です。

この記事では

- Macからビープ音が鳴る原因

- Macからビープ音がなったときの対処法

について解説していきます。

Macからビープ音が鳴る原因

ビープ音は鳴る回数やタイミングで原因がいくつかに分かれます。

ビープ音がなる原因を解説していきます。

| 状態 | 対処法 |

|---|---|

| 5 秒ごとに 1 回、繰り返しビープ音が鳴る | Mac がメモリ (RAM) を検出していません。メモリを増設または交換したばかりの場合は、適切に取り付けられているか確認してください。 |

| ビープ音が 3 回鳴り、5 秒休むを繰り返す | Mac のメモリが整合性チェックに合格しませんでした。メモリを増設または交換したばかりの場合は、適切に取り付けられているか確認してください。 |

| ビープ音が長めに 3 回鳴り、短く 3 回鳴り、長めに 3 回鳴る場合 | ファームウェアの問題を解決するために、Mac がファームウェアを復元しています。進行状況バーが表示される場合がありますが、その後 Mac が通常通りに起動するはずです。 |

以上のようにビープ音が1回もしくは3回鳴る場合はメモリにトラブルがある可能性があります。

「プープープー、プップップッ、プープープー」と鳴る場合はMacがファームウェアを修復していることを示しているので、そのまま待ちましょう。

メモリの増設も交換もした記憶がない場合は下記の対処法を使います。

Macからビープ音がなったときの対処法

Macのビープ音の止め方を解説します。

SCMをリセット

SCM(System Management Contoroller)はMacのシステムをコントロールしているチップのことです。

ビープ音が出る症状の根本的な解決にはなりませんが、ひとまず音を止めることができます。

SCMのリセット手順は機種によって異なりますので、自分の機種にあった方法を選んでください。

Apple T2チップ搭載のMac

T2チップを搭載したMacはシャットダウンしてから電源ボタンを10秒以上長押しするとリセットできます。

搭載機種は以下の通りです。

- iMac (Retina 5K, 27-inch, 2020)

- iMac Pro

- Mac Pro (2019)

- Mac Pro (Rack, 2019)

- Mac mini (2018)

- MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020)

- MacBook Air (Retina, 13-inch, 2019)

- MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018)

- MacBook Pro (13-inch, 2020, Two Thunderbolt 3 ports)

- MacBook Pro (13-inch, 2020, Four Thunderbolt 3 ports)

- MacBook Pro (16-inch, 2019)

- MacBook Pro (13-inch, 2019, Two Thunderbolt 3 ports)

- MacBook Pro (15-inch, 2019)

- MacBook Pro (13-inch, 2019, Four Thunderbolt 3 ports)

- MacBook Pro (15-inch, 2018)

- MacBook Pro (13-inch, 2018, Four Thunderbolt 3 ports)

iMacのリセット

- シャットダウンする

- 電源ケーブルを抜いて30秒以上放置する

- 再び電源ケーブルを挿して5秒以上待ってから電源を入れる

PRAM/NVRAMをリセット

PRAM (パラメータRAM)やNVRAM(不揮発性ランダムアクセスメモリ)などのメモリが原因でビープ音がなることもあります。

PRAM/NVRAMに問題が発生している場合はリセットすることでビープ音を解消することが可能です。

PRAM/NVRAMリセットは以下の手順で行います。

PRAM/NVRAMリセットは以下の手順で行います。

- Macをシャットダウンする

- 再び電源を入れて、「option」「command」「P」「R」キーを20秒以上長押しする

Macの種類によって

- 音が2回鳴ったらキーから手を離す

- 音が鳴らない場合は30~40秒以上押す

- AppleT2チップ搭載機はAppleのロゴが2回表示されて消えてからキーを離す

とPRAM/NVRAMリセットの反応が違うことを覚えておいてください。

リセットしてもビープ音が続く場合は他の対処法が必要となってきます。

MacOSを復元してみる

OSを復元することでビープ音が止まることもあります。

OSの復元はディスクユーティリティを起動することで可能ですが、念のためバックアップを取っておきましょう。

ディスクユーティリティの起動方法もIntelとAppleシリコン搭載機で違いますので、注意してください。

Intel搭載機

- 電源を入れてすぐに「command」と「R」を長押しする

- Appleのロゴが表示されたら手を離す

- ユーザー選択画面でアカウント管理者のパスワードを入力

- ユーティリティウィンドウが表示されたらディスクユーティリティを選択し、「続ける」をクリックする

Appleシリコン搭載機

- 電源を入れ、起動オプションのウィンドウが表示されるまで電源ボタンを長押しする

- 「オプション」ラベルの付いたアイコンをクリックし、「続ける」を選択

- Intel搭載機の3から同様の手順でディスクユーティリティを起動させる

Apple Store・Apple正規サービスプロバイダーに持ち込んで修理

上記の方法でもビープ音が止まらない場合は故障している可能性が高くなります。

Macによっては分解してメモリを挿し直すことができるモデルもありますが、非常に特殊な構造のネジやドライバーが必要となります。

また自分で分解すると保障の対象外になったり、部品をなくしてしまったりというトラブルにも繋がりかねません。

どうしても直らないときはApple Storeや正規サービスプロバイダーに修理を依頼しましょう。

Apple Storeは全国に10店舗しかありませんが、Apple正規サービスプロバイダーは全国にあるAppleから正式に認可を受けた修理・サポート事業者です。

各店舗に持ち込む場合は予約が必要となりますので、Appleの公式サイトより修理を申し込みましょう。

Appleリペアセンターに送って交換

Apple Storeや正規サービスプロバイダーが近くにない、または店舗に行く時間が取れないという人はAppleリペアセンターにMacを送っても修理を受け付けてくれます。

配送修理サービスを利用するにはオンラインもしくは電話で修理の申込みを行い、希望日時を指定し、配送業者に渡します。

修理が完了すれば自宅まで配送されます。

非正規店で交換

Appleが正式に認定していない修理業者でも修理は可能です。

ビープ音がなる原因にもよりますが、Apple Storeやサービスプロバイダーでの修理は3~5日以上かかります。

仕事でMacを使っている人はその間使えないという状況は非常に困ることでしょう。

PC全般の修理を受け付けている業者であれば即日修理可能な店舗もあります。

モデルによっては正規の修理よりも比較的費用が安くなることもあり、費用を抑えることも可能です。

ただし、正規店以外で修理してしまうと保証の対象外となってしまう点は注意が必要です。

急いでいる人や保証が切れてしまっている人は非正規店での修理も検討する価値はあります。

まとめ:ビープ音はメモリやファームウェアのトラブルの可能性大

Macからビープ音がする場合はメモリやファームウェアにトラブルがある可能性が高くなります。

通常はApple公式ページにある対処法で解決しますが、なかなかビープ音が止まらない場合はPRAMのリセットやOSの復元を実行してみましょう。

どうしても直らない場合は修理が必要になります。

とはいえ重大な破損が起きている可能性は低いので、気軽にApple Storeやサービスプロバイダーに相談してみましょう。

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。

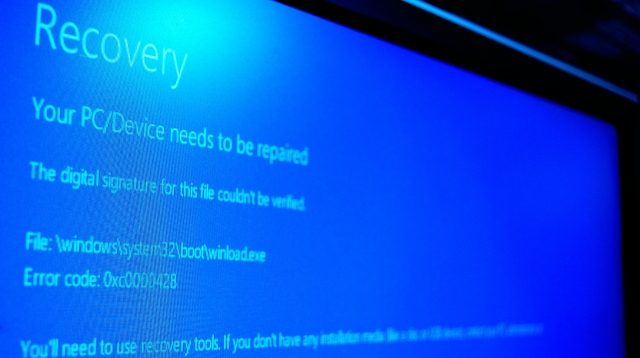

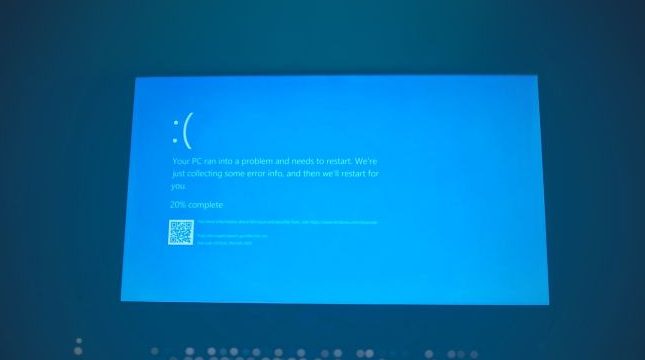

「ブルースクリーン」とは、パソコンの画面が青くなって動かなくなる状態を指します。ブルースクリーンは予期せぬタイミングで起こるため、驚いたり焦ったりする方が多いと思います。

そこで今回はMacが突然ブルースクリーンになったときの原因や対処法について、詳しく解説します。Macのブルースクリーンに困っている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

【この記事で分かること】

- Macがブルースクリーンになる原因

- ブルースクリーンになったときの対処法

- ブルースクリーンを対処するときの注意点

Macがブルースクリーンになる原因

Macがブルースクリーンになる原因は以下の通りです。

- ディスプレイ部分の故障

- ハードウェアの故障

- 周辺機器の異常

ブルースクリーンが起こる原因は多岐にわたり、複雑な要因が絡み合っている可能性もあります。さまざまな視点から原因を探っていくことをおすすめします。

ディスプレイ部分の故障

ディスプレイ部分の故障がブルースクリーンを引き起こすケースがあります。ディスプレイに衝撃が加わって故障したり、単純に経年劣化していたり、さまざまな原因が考えられます。

ディスプレイに問題があるかどうかは外部モニターでの出力を試すことで判明します。外部モニターで出力する方法は後ほどご紹介します。

ハードウェアの故障

ハードウェアの故障がブルースクリーンを引き起こす可能性もあります。

ハードウェアの異常を自分で調べるのは非常に難しいです。ハードウェア内部のチェックはプロに任せることをおすすめします。

HDDやハードディスクの異常もブルースクリーンの原因になることがあります。

周辺機器の異常

BluetoothやUSBなどの周辺機器が影響して、ブルースクリーンを引き起こしている場合もあります。

この場合、周辺機器を一度取り外してみることで原因を突き止めることができます。イヤホンやマウスなどを接続している場合は、解除して確認してみましょう。

ブルースクリーンになったときの対処法

Macがブルースクリーンになってしまったときの対処法は以下の通りです。

- 再起動してみる

- セーフモードから起動してみる

- 外部モニターでの出力を試す

- ディスクを修復する

- 修理に出す

自分でできる対処法を試してみても改善しなかった場合は、プロの業者に依頼することをおすすめします。

特にパソコンに詳しくないという方はあまり自分でいじりすぎず、修理や処分を検討するのが無難です。

それでは、対処法について詳しく見ていきましょう。

再起動してみる

まずはMacの再起動を試してみましょう。

再起動するときのポイントは、外部機器の接続を全て解除することです。再起動後、正常に動作した場合は外部機器が故障している可能性が高いです。

ただ、再起動した直後は正常に動作しても、しばらく経つとまたブルースクリーンになるケースもあります。その場合は他の対処法も試してみてください。

セーフモードから起動してみる

セーフモードとは、Macに搭載されている機能です。発生している問題の原因がMacの起動時に読み込まれるソフトウェアなのかを特定できます。

セーフモードで起動することでシステムチェックを自動的に行ってくれるため、ブルースクリーンの原因を突き止めたり解消したりすることができます。

セーフモードからの起動方法は以下の通りです。

- Macの電源をオフにする。

- 「起動オプションを読み込み中」と画面に表示されるまで、電源ボタンを押す。

- ボリュームを選択する。

- Shiftキーを押したまま「セーフモードで続ける」をクリックする。

外部モニターでの出力を試す

外部モニターでの出力が可能か試すことで、ディスプレイが原因かどうか確かめることができます。

ディスプレイを電源に接続してからMacに接続します。アダプターが必要な場合はThunderboltアダプターやUSB-Cを準備しましょう。

ただし、アダプターはDisplayPort Alt ModeかThunderbolt/USB4に対応している必要があります。

外部出力モニターとの接続に成功した場合、Macのディスプレイ部分に異常がある可能性が高いです。この場合は修理業者に修理を依頼することをおすすめします。

ディスクを修復する

ディスクに異常がある場合は、修復することでブルースクリーンを改善することができます。

Macを再起動したのち、ディスクユーティリティでディスク修復作業を行います。手順は以下の通りです。

- Macの電源をオフにする。

- 「Command+R」を同時押ししながら電源をオンにする。

- ディスクユーティリティを起動する。

- ハードディスクを選択する。

- First aidを選択して修復を開始する。

修復作業が完了したらMacを再起動して、ブルースクリーンが改善したか確かめましょう。なお、ディスク修復には時間がかかる場合があります。

修理に出す

上記の対処法でどうしても解決できない場合は、メーカーや業者に修理を依頼しましょう。Macが古い場合は思い切って処分を検討してもいいでしょう。

パソコンに詳しくない方が無理に部品や設定をいじったりしてしまうと、さらに状態が悪化するリスクがあります。被害を最小限にするためにも、プロに依頼することをおすすめします。

ブルースクリーンを対処するときの注意点

ブルースクリーンに対処するときに注意すべきポイントがあります。

- データが失われるリスクがある

- パソコンに詳しくない方はプロに依頼する

ブルースクリーンによる被害を最小限にするためにも、自分での対処は慎重に行いましょう。

データが失われるリスクがある

ブルースクリーンが発生したときは、データやファイルが失われるリスクがあります。バックアップを取っていない場合、二度と戻ってくることはありません。

ブルースクリーンが起きてしまったときはデータやファイルの復旧を最優先に考えましょう。

再起動やディスク修復でブルースクリーンが改善しても、また再発する可能性は高いです。万が一ブルースクリーンが解消された場合、すぐにデータをバックアップするなどして避難させましょう。

パソコンに詳しくない方はプロに依頼する

パソコンに精通していない方が自分で対処するのはリスクが高いです。

今回ご紹介した対処法は自分でできるものが多いですが、ハードウェア内部をいじったり、設定をむやみに変えたりするのはおすすめしません。

自分で対処してMacの状態が悪化したというケースもあるため、少しでも不安な場合はプロに依頼しましょう。

まとめ:ブルースクリーンの対処には適切な対応が必要

今回はMacのブルースクリーンの原因や対処法について解説しました。

ブルースクリーンの原因はディスプレイの異常やハードウェアの故障など多岐にわたり、複雑な要因が絡み合っている可能性もあります。さまざまな視点から原因を探っていくことをおすすめします。

ブルースクリーンの対処法は以下の通りです。

- 再起動してみる

- セーフモードから起動してみる

- 外部モニターでの出力を試す

- ディスクを修復する

- 修理に出す

ブルースクリーンが起きてしまったときはデータの紛失に注意して、できるだけプロに対応を依頼することをおすすめします。

可能な限り対処法を試してみても改善されないMacは、買い替えのタイミングかもしれません。

パソコン廃棄.comは、故障したMacを梱包してパソコン廃棄.comに送るだけで、データ消去無料で廃棄が完了します。

Macを処分しやすい環境が整っているため、処分を検討している方はぜひチェックしてみてくださいね。

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。

Macを使っているときに一瞬画面がちらついたり、線が入ってしまったりすることはありませんか?

画面が乱れる原因は主にハードウェアにあることが多くなります。

放置しても直る可能性は低いので、しっかりと原因を確かめて対処しましょう。

この記事では

- Macの画面が乱れる原因

- Macの画面が乱れるときの対処法

について解説していきます。

Macの画面が乱れる原因

Macの画面が乱れてしまう原因を解説していきます。

液晶パネルの故障

液晶が壊れると線が入ったり、一部だけが暗くなったり、ぶれたりといった症状が現れます。

見た目では損傷はなくても基板の部分が故障しても画面が乱れてしまう原因になります。

Macの液晶に問題があるかどうかは、他のモニターに繋いで映るかどうかで判断できます。

他のモニターに問題なく映っていれば、液晶パネルの故障の線が濃厚です。

ロジックボードの故障

ロジックボードとはMacを動かすための基板のことです。

気付かないうちに水や飲み物をこぼしてしまったり何らかの原因で基板が腐食すると、画面が乱れる原因となります。

Macをぶつけたり、落としたりと液晶にダメージを与えた記憶がない場合は、ロジックボードに原因があることが多くなります。

Macの画面が乱れるときの対処法

Macの画面が乱れるときの対処法を紹介します。

ディスプレイのケーブルを挿し直す

別のモニターに繋いでいている場合はケーブルがしっかりと挿入されていないこともあります。

一度抜いて挿し直すことで正常に映ることがあるので、真っ先に試してみましょう。

ディスプレイの電源を入れ直す

直る可能性は低いですが、ディスプレイの電源を入れ直すことでも解消されることもあります。

MacBookの場合は再起動してみることも有効です。

PRAM/NVRAMをリセット

PRAM/NVRAMはMacの基本的な情報を保存しているパーツで、Macの画面が真っ暗になってしまったときによくリセットされます。

画面の乱れがPRAMやNVRAMが原因である可能性は低いですが、試す価値はあります。

PRAM/NVRAMリセットは以下の手順で行います。

- Macをシャットダウンする

- 再び電源を入れて、「option」「command」「P」「R」キーを20秒以上長押しする

Macの種類によってはリセット時の反応が異なります。

- 音が2回鳴ったらキーから手を離す

- 音が鳴らない場合は30~40秒以上押す

- AppleT2チップ搭載機はAppleのロゴが2回表示されて消えてからキーを離す

とモデルによって異なるので、慌てないようにしましょう。

作業が完了したらMacの画面の乱れがなくなったか確認してください。

SCMをリセット

SCM(System Management Contoroller)はMacのシステムをコントロールしているパーツです。

SCMが不具合を起こすとMacが正常に動作しなくなるので、画面の乱れに繋がる可能性も否定できません。

SCMのリセット手順は機種によって異なります。

Apple T2チップ搭載のMac

T2チップを搭載したMacはシャットダウンして、電源ボタンを10秒以上長押しするとリセットできます。

搭載機種は以下の通りです。

- iMac (Retina 5K, 27-inch, 2020)

- iMac Pro

- Mac Pro (2019)

- Mac Pro (Rack, 2019)

- Mac mini (2018)

- MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020)

- MacBook Air (Retina, 13-inch, 2019)

- MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018)

- MacBook Pro (13-inch, 2020, Two Thunderbolt 3 ports)

- MacBook Pro (13-inch, 2020, Four Thunderbolt 3 ports)

- MacBook Pro (16-inch, 2019)

- MacBook Pro (13-inch, 2019, Two Thunderbolt 3 ports)

- MacBook Pro (15-inch, 2019)

- MacBook Pro (13-inch, 2019, Four Thunderbolt 3 ports)

- MacBook Pro (15-inch, 2018)

- MacBook Pro (13-inch, 2018, Four Thunderbolt 3 ports)

iMacのリセット

- シャットダウンする

- 電源ケーブルを抜いて30秒以上放置する

- 再び電源ケーブルを挿して5秒以上待ってから電源を入れる

MacBookのリセット

- シャットダウンする

- 「shift」+「control」+「option」を押しながら電源ボタンを10秒間押す

- キーを離して再度電源を入れる

実行し終わったら、画面の乱れが収まったか確認してみましょう。

セーフモードで起動してみる

セーフモードは起動に必要な最低限の構成で起動するモードです。

インストールしたアプリなどは起動しないので、Macそのものに問題があるのか、インストールしたアプリが原因なのかを切り分けることができます。

セーフモードで起動して画面が乱れていなければ何らかのアプリが原因となっている可能性が高くなります。

またシステムに発生している問題もついでに修復してくれるので、画面が乱れるときはセーフモードを試してみましょう。

セーフモードのやり方は以下の通りですが、Intel搭載機とAppleシリコン搭載機で方法が異なります。

Intel搭載機

- Macを終了、または再起動させて「Shift」を押しっぱなしにする

- ログインの画面になったらキーを離す

- Macにログインする

Appleシリコン搭載機

- 画面上でAppleメニューから「システム終了」を選ぶ

- Macが完全に終了するまで待つ

- 「起動オプション読み込み中」と表示されるまで、電源ボタンを押しっぱなしにする

- ボリュームを選択

- 「Shift」を押したまま「セーフモードで続ける」をクリックする

Macを初期化する

セーフモードで画面の乱れがないというときはアプリやソフトウェアが原因の可能性があります。

どのアプリか一つ一つ削除していくことで特定も可能ですが、Macを初期化することでも効果が期待できます。

データ等のバックアップを取ることはもちろん、設定などもリセットされてしまうのである程度の手間を覚悟しなければなりませんが、修理に出すよりは短時間で解決します。

Macの初期化の方法はこちらの記事を参考にしてください。

【Macを初期化する方法】事前準備や初期化できない時の対処法も解説

外付けモニターに繋ぐ

外付けのモニターがあればそちらに映すことで引き続き使用することはできます。

これはMacの液晶に問題があるときのみに利用可能な方法で、ロジックボードに問題がある場合はどちらにしても乱れたままになります。

あくまでも一時しのぎの方法になるので、故障が疑われる場合はApple Storeや修理業者に相談することをおすすめします。

まとめ:Macの画面の乱れはハードウェアが原因のことが多い

以上Macの画面の乱れる原因と対処法を解説してきました。

画面に線が入ったり、ぶれたりする場合の原因がソフトウェアやアプリにあることは少なく、液晶パネルやロジックボードが故障しているケースの方が多くなります。

PRAMリセットやSCMリセットはあくまでもやる価値があるという程度の認識に留めておいた方がよいでしょう。

セーフモードでの起動は原因がソフトウェアなのかハードウェアなのか判断するのに役に立つので、ぜひ試してみることをおすすめします。

いずれの対処法でも修復できなかった場合は修理、または買い換えが必要となります。

買い換えの際に古いMacを処分するときはデータ消去などの手間がかかります。

そんなときはパソコン廃業.comの回収サービスが便利です。

パソコン廃業.comは全国どこからでも受け付けており、処分費用はかかりません。

また気になるデータも熟練のスタッフと専門の施設で確実に消去するので外部に漏れる心配も皆無です。

段ボールで送るだけで処分可能なパソコン廃業.comの回収サービスをぜひ検討してみてください。

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。

Macの画面が真っ暗になってお困りではありませんか?

昨日まで普通に動いていたのに突然何も映らなくなってしまうと故障かと焦ることもありますが、まずは落ち着いて対処しましょう。

この記事では

- Macの画面が真っ暗になる原因

- Macの画面が真っ暗になったときの対処法

- Macの画面が真っ暗になったときにやってはいけないこと

について解説していきます。

Macの画面が真っ暗になる原因

Macの画面が真っ暗になったといっても原因は一つではありません。

モニターが壊れている

モニターが何らかの理由で破損していると電源は入っても画面には何も映らなくなり、真っ暗のままです。

電源は入っているけど、画面に何も映らないという場合はモニターの不具合の可能性が高くなります。

もし他のモニターに繋ぐことができる環境があれば繋いで映るか試してみましょう。

電源が入っていない・入らない

そもそも電源が入っていない、入らない場合も何も映りません。

電源が入らない理由は様々考えられますが、バッテリー切れ、電源が外れているなど単純なものからシステム障害やSSDの破損などもありえます。

Macが起動しないときの解決方法はこちらにも詳しく記載があるので、参考にしてみてください。

Macの画面が真っ暗になったときの対処法

Macの画面が真っ暗になってしまったときの対処法を解説していきます。

再起動してみる

単純な方法ではありますが、再起動をしてみることで解決することがあります。

再起動させるには電源ボタンを10秒以上長押ししてシャットダウンしてから、再度電源を入れます。

再起動で解決しない場合は下記に記載する方法を試してみましょう。

周辺機器を外す

まずはMacに原因があるのか、周辺機器にあるのかを確かめましょう。

周辺機器を外す際はいきなり外さずに以下の手順で行います。

- Macの電源を長押ししてシャットダウンする

- USBやThunderbolt、イヤホンジャックに刺さっているものを全て抜きます。

- 全て抜いたら再度電源を入れます。

Macを放電してみる

Mac本体内に帯電している電気を開放できれば正常に起動する可能性があります。

デスクトップのみで実行可能な手順ですが、

- Macの電源を切る

- 電源ケーブルを抜いて、電源スイッチを何度か押す

以上の手順で放電ができます。

PRAM/NVRAMをリセット

PRAM (パラメータRAM)やNVRAM(不揮発性ランダムアクセスメモリ)はMacの基本的な情報を保存しているパーツのことを指します。

ここに保存されている情報に不具合があった場合は正常に作動しないことがあります。

PRAM/NVRAMリセットは以下の手順で行います。

- Macをシャットダウンする

- 再び電源を入れて、「option」「command」「P」「R」キーを20秒以上長押しする

Macの種類によって

- 音が2回鳴ったらキーから手を離す

- 音が鳴らない場合は30~40秒以上押す

- AppleT2チップ搭載機はAppleのロゴが2回表示されて消えてからキーを離す

とPRAM/NVRAMリセットの反応が違うことを覚えておいてください。

作業が完了したらMacが正常に作動しているか確認しましょう。

SCMをリセット

SCM(System Management Contoroller)は名前の通り、Macのシステムをコントロールしているチップのことです。

SCMも誤作動するとMacが正常に作動しなくなります。

PRAMをリセットしても正常に動かないという場合はSCMのリセットを試してみましょう。

SCMのリセット手順は機種によって異なります。

Apple T2チップ搭載のMac

T2チップを搭載したMacはシャットダウンしてから電源ボタンを10秒以上長押しするとリセットできます。

搭載機種は以下の通りです。

- iMac (Retina 5K, 27-inch, 2020)

- iMac Pro

- Mac Pro (2019)

- Mac Pro (Rack, 2019)

- Mac mini (2018)

- MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020)

- MacBook Air (Retina, 13-inch, 2019)

- MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018)

- MacBook Pro (13-inch, 2020, Two Thunderbolt 3 ports)

- MacBook Pro (13-inch, 2020, Four Thunderbolt 3 ports)

- MacBook Pro (16-inch, 2019)

- MacBook Pro (13-inch, 2019, Two Thunderbolt 3 ports)

- MacBook Pro (15-inch, 2019)

- MacBook Pro (13-inch, 2019, Four Thunderbolt 3 ports)

- MacBook Pro (15-inch, 2018)

- MacBook Pro (13-inch, 2018, Four Thunderbolt 3 ports)

iMacのリセット

- シャットダウンする

- 電源ケーブルを抜いて30秒以上放置する

- 再び電源ケーブルを挿して5秒以上待ってから電源を入れる

MacBookのリセット

- シャットダウンする

- 「shift」+「control」+「option」を押しながら電源ボタンを10秒間押す

- キーを離して再度電源を入れる

セーフモードで起動する

セーフモードは最低限の構成でMacを立ち上げる方法です。

不具合の原因が何らかのアプリであった場合、セーフモードであればそれらを立ち上げることなく起動することができます。

セーフモードで無事に起動すればインストールされているアプリや機能拡張のキャッシュが破損していた可能性があります。

Macのシステムに問題がなければ起動と修復が行われます。

セーフモードは以下の手順で実行しますが、Intel搭載機とAppleシリコン搭載機で若干方法が異なります。

Intel搭載機

- Macを終了、または再起動させて「Shift」を押しっぱなしにする

- ログインの画面になったらキーを離す

- Macにログインする

Appleシリコン搭載機

- 画面上でAppleメニューから「システム終了」を選ぶ

- Macが完全に終了するまで待つ

- 「起動オプション読み込み中」と表示されるまで、電源ボタンを押しっぱなしにする

- ボリュームを選択

- 「Shift」を押したまま「セーフモードで続ける」をクリックする

MacOSの復元

セーフモードでも解決しなかった場合はOSの復元を試してみましょう。

「ディスクユーティリティ」を使えば問題のあるHDDの修復ができます。

ディスクユーティリティの起動方法もIntelとAppleシリコン搭載機で違いますので、注意しましょう。

Intel搭載機

- 電源を入れてすぐに「command」と「R」を長押しする

- Appleのロゴが表示されたら手を離す

- ユーザー選択画面でアカウント管理者のパスワードを入力

- ユーティリティウィンドウが表示されたらディスクユーティリティを選択し、「続ける」をクリックする

Appleシリコン搭載機

- 電源を入れ、起動オプションのウィンドウが表示されるまで電源ボタンを長押しする

- 「オプション」ラベルの付いたアイコンをクリックし、「続ける」を選択

- Intel搭載機の3から同様の手順でディスクユーティリティを起動させる

別のモニターに繋いでみる

他にモニターを持っている場合は接続して映るか確認してみましょう。

もし映っていればMacの画面にトラブルが発生しているということになり、修理に出す以外直す方法はありません。

一時的な対処となりますので、Appleストアや修理業者に依頼しましょう。

Macの画面が真っ暗になったときにやってはいけないこと

画面が真っ暗になったときにやってはいけないことを解説します。

本体を叩く

昔のブラウン管のテレビではないので、叩いても絶対に直りません。

余計壊すリスクが上がるだけなので、上記の解決方法を一つ一つ試していきましょう。

電源ケーブルをいきなり抜く

電源ケーブルをいきなり抜いて終了させることは避けましょう。

強制終了は手順を踏んでシステムに影響が出ないように処理されますが、電源ケーブルを抜くとその手順がないので、本体やHDDにダメージを与えることがあります。

まとめ:Macの画面が真っ暗になっても慌てずに一つ一つ解決していく

以上Macの画面が真っ暗になったときの対処法を解説してきました。

画面が映らないといってもモニターが故障しているのか、本体に問題があるのかで対処法が違ってきます。

簡単なものから順次試して解決を試みましょう。

どうしても解決できない場合はAppleストアや修理業者に修理を依頼することをおすすめします。

修理料金が高くて買い替えたいという場合はパソコンを廃棄しなければなりません。

そのときはパソコン廃業.comの無料回収サービスが便利です。

費用もかからず、確実にデータを消去してくれるので、Macを買い替えや廃棄するときは検討してみてください。

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。

長くMacを使っていると、「バッテリーが膨張している!」という事態に陥ることがあります。バッテリーの膨張を放置すると、発火や部品の破損のリスクがあり、大変危険です。

Macバッテリーが膨張したときはただちに対処が必要です。

今回はMacバッテリーが膨張したときの対処法や原因について詳しく解説します。バッテリーが膨張して困っている方は、ぜひ参考にしてみてください。

【この記事で分かること】

- Macバッテリーが膨張したときの対処法

- Macバッテリーが膨張したときの症状

- Macバッテリーが膨張する原因

- バッテリーが膨張すると危険な理由

バッテリーが膨張したときの症状

Macのバッテリーが膨張すると、以下の症状が現れます。

- Macを正しく折りたためない

- 盛り上がっている部分がある

- キーボードが浮いてきた

自分のMacがこれらの症状に当てはまる場合は要注意です。

Macを正しく折りたためない

Macを折りたたんだ時にピッタリ閉じなかったら、バッテリー部分が膨張していないか確認してみましょう。

バッテリーの膨らみが邪魔をして、正しく折りたためていない可能性が高いです。Macを閉じたときに違和感がある場合はバッテリーの異常を疑いましょう。

触ると盛り上がっている部分がある

Macに触れたとき、「なんか盛り上がってる部分があるな」と感じたら、バッテリーが膨張している可能性が高いです。

バッテリーはMac下部のキーボード部分に位置しています。その部分が盛り上がっている場合、バッテリーの膨張によりパーツが押し出されている可能性があります。

キーボードが浮いてきた

Macのキーボードが浮き出てきた場合、バッテリーが膨張しているサインです。

先ほども述べた通り、バッテリーはキーボードのあるMac下部に存在します。バッテリーの膨張によりキーボードが押し上げられるケースもあります。

キーボードが浮いてきている場合、バッテリーの膨張がかなり進んでいる可能性が高いです。交換や修理で改善できないリスクが高いため、少しでもキーボードの盛り上がりを感じたらすぐに対処しましょう。

バッテリーが膨張する原因

バッテリーが膨張する原因は以下の通りです。

- バッテリーが劣化している

- バッテリーが寿命を迎えている

- 周囲温度が高すぎる

それでは一つずつ見ていきましょう。

バッテリーが劣化している

Macのバッテリーにはリチウムイオン電池が使用されています。リチウムイオン電池は高度な技術で造られていますが、劣化によって膨張してしまいます。

バッテリーはどうしても経年劣化していくものですが、使い方次第で劣化を早めてしまうことがあります。

充電しすぎ

Macの充電が100%の状態で充電プラグを挿しっぱなしにしていると、過充電になってしまいます。

過充電とは文字通り充電し過ぎている状態を指します。過充電によりバッテリーに負荷がかかり、劣化スピードを早めてしまいます。

就寝時に充電プラグを挿したままにしたり、一日中充電し続けたりしないようにしましょう。

充電したまま操作する

Macを充電したまま操作すると、バッテリーに負荷がかかり、劣化の原因になります。

充電しながらビデオを見たりゲームをしたりするのはよくあるケースですが、充電中はできるだけ操作しないようにしましょう。

周囲温度が高すぎる

気温が高い場所でMacを使用すると、バッテリーの劣化スピードが上昇します。

バッテリーは精密機器のため熱に弱いです。バッテリーに熱が加わることにより劣化が進み、膨張させる原因になります。

バッテリーだけでなくMac本体も熱に弱いため、周囲温度には注意しましょう。

バッテリーが寿命を迎えている

バッテリーが膨張している場合、すでに寿命を迎えている可能性が高いです。

Macバッテリーの寿命=充放電回数上限と考えるといいでしょう。

Apple公式が発表しているMacの充放電回数上限は、およそ1000回ほどです。この数字から、Macバッテリーの寿命は3年ほどと考えるのが妥当です。

Macの今までの充放電回数の調べ方は以下の通りです。

- アップルメニューを開く。

- 「システム情報」を選択する。

- 「ハードウェア」セクションで「電源」を選択する。

- 「バッテリー情報」セクションで充放電回数を確認する。

参考:【Apple】Mac ノートブックのバッテリーの充放電回数を調べる

バッテリーが膨張すると危険な理由

バッテリーが膨張すると危険な理由は、以下の通りです。

- 発火や爆発のリスクがある

- 他の部品が破損してしまう

バッテリーの膨張により怪我をしてしまうケースもあります。まずは膨張を放置してしまうと危険な理由について把握しましょう。

発火や爆発のリスクがある

バッテリーの膨張がきっかけで、発火や爆発を起こすリスクがあります。

突然部屋が焦げ臭くなり、Macを見てみるとバッテリーが爆発していた、という事例も報告されています。爆発により発火すれば火事に繋がったり、人体に影響を及ぼしたりする危険性があります。

バッテリーの膨張は怪我や火事を引き起こすリスクが十分にあることを理解しましょう。

他の部品が破損してしまう

バッテリーの膨張によりMacの他の部品が破損する場合があります。

バッテリーが他のパーツを圧迫すれば、劣化していない正常なパーツまで破損してしまい、Macの故障に繋がります。

バッテリーを交換すれば使い続けられるはずのMacも、他の部品が破損してしまえば使用は難しくなります。

バッテリーが膨張したときの対処法

それでは、バッテリーが膨張したときの対処法について見ていきましょう。

- 修理・交換に出す

- 処分する

バッテリーの膨張を自分で対処するのは、かなりハードルが高いです。よほどパソコンに詳しい方でなければ、プロに任せることをおすすめします。

修理・交換に出す

Macバッテリーの修理は専門業者に依頼しましょう。

保証期間内なら無料で交換してもらえる場合があるため、まずは自分のMacの保証についてチェックしてみてください。

Apple StoreやApple正規サービスプロバイダーで交換

Apple StoreやApple正規サービスプロバイダーにMacBookを持ち込むことでバッテリー交換サービスを受けることができます。

Apple Storeは全国に10店舗しかないので行ける人は限られますが、Apple正規サービスプロバイダーは全国にあるAppleから正式に認可を受けた修理・サポート事業者です。

各店舗に持ち込む場合は予約が必要となりますので、Appleの公式サイトより修理を申し込みましょう。

交換にかかる日数はおおよそApple Storeの場合は5~7営業日ほど、Apple正規サービスプロバイダーの場合は少し早く3~4日ほどで交換できます。

Appleリペアセンターに送って交換

Apple Storeや正規サービスプロバイダーが近くにないまたは店舗に行く時間が取れないという人はAppleリペアセンターにMacBookを送って交換をしてもらうことができます。

配送修理サービスを利用するにはオンラインもしくは電話で修理の申込みを行い、希望日時に集荷に来た配送業者に引き渡します。

引き渡されたMacBookはバッテリーの交換が完了すると自宅まで配送されますので、家から出る必要はありません。

交換にかかる日数は5~7営業日ほどとプラスで配送の日数がかかりますので、その点だけは注意しましょう。

非正規店で交換

Appleが正式に認定していない修理業者でもMacBookのバッテリーを交換できます。

モデルによっては正規の修理よりも比較的費用が安くなる傾向にありますが、正規店以外で修理してしまうと保証の対象外となってしまう点は注意が必要です。

一方で、修理業者によっては即日の交換が可能な店舗もあります。

5~7日もの間パソコンがない状態では困る人も多いでしょう。

急いでいる人やそもそも保証が切れてしまっている人にはメリットがあるのが非正規店での交換です。

まとめ:Macバッテリーの膨張は今すぐに対処しよう

Macバッテリーが膨張する原因や膨張したときの対処法について解説しました。

バッテリーの膨張は劣化によって引き起こされます。過充電や周囲温度が高すぎることによって劣化スピードが早まるため、注意して使用することをおすすめします。

バッテリーが膨張したときはプロの業者に修理・交換を依頼するか、処分するなどして対処しましょう。

Macを処分する場合はパソコン廃業.comの無料処分が便利です。

費用は一切かからず、データも確実に消去してもらえるので、Macを買い替える際はぜひ検討してみてください。

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。

普通のパソコンと比べて、ゲーミングPCは高価である場合がほとんどです。

その理由は、メインの用途が「ゲーム」や「動画編集」という重い作業となるため、それだけ性能の高いパーツが使用されているからです。

そんな高価なゲーミングPCですから、

「平均でどれくらいの年数にわたって使用できるのか」

「延命する方法はあるのか」

といったことが気になっている方も多いでしょう。

そこでこの記事では、ゲーミングPCの寿命は何年くらいなのかや、寿命を縮めてしまう原因、延命するための方法について解説していきます。

【この記事でわかること】

- ゲーミングPCの寿命は何年?

- ゲーミングPCの寿命が縮まる原因

- ゲーミングPCを延命する方法

ゲーミングPCの寿命は何年?

ゲーミングPCの寿命は、一概に「何年」とは言えません。

その理由は、ゲーミングPCが持つ役割やランクが関係してきます。

ゲーミングPCにおける寿命の考え方

普通のパソコンとゲーミングPCとでは、求められている役割が異なります。

普通のパソコンならば、多少動きが遅くなろうとも、動いている以上はその役割を果たせます。

ネットでの検索もできますし、ショッピングもできるでしょう。

ExcelやWordを使った事務処理も可能です。

しかしゲーミングPCの場合は、「ストレスなくゲームや動画編集などの重い処理を行えること」が前提となります。

例えばゲームをプレイする時、「スペック的に追いつかなくなった」「ゲーミングPCの劣化によって処理が遅くなった」といった理由で動きがカクついてしまっては、ゲームどころではなくなってしまいます。

遅かろうが何だろうがとにかく動けばいい、という考えでゲームをする人はほとんどいないでしょう。

特に通信型ゲームの場合は、一人だけ動きが遅くなることでゲームとして成立しなくなってしまうケースも多々あります。

従ってゲーミングPCの場合は、ネット検索やショッピングは普通にできたとしても、ゲームや動画編集をする上で看過できないほどのカクつきや遅さが発生し始めた時点で、性能的な寿命を迎えたと判断するのが妥当です。

ゲーミングPCのランク別平均寿命

上記の考え方を踏まえた上でのゲーミングPCの平均寿命ですが、どのランクのゲーミングPCを購入したかによって変わってきます。

ゲーミングPCのランクは、以下の3つに大別されます。

- ローエンド(性能:低)

- ミドルレンジ(性能:中)

- ハイエンド(性能:高)

ランクが高くなるほど価格も高くなる分、性能も良く寿命も長くなります。

平均寿命については、ローエンドやミドルレンジならば約2~3年、ハイエンドならば約4~5年ほどとなります。

ただし、使用頻度や使用方法によって寿命は大きく変わりますので、あくまで目安としてお考え下さい。

毎日10時間以上ゲームをしていれば当然劣化は早まりますし、短時間使用が週に数回程度ならば寿命は大幅に伸びます。

時代の変化による寿命

ゲーミングPCの場合、もう一つ特殊な寿命もあります。

それは、「時代の変化による寿命」です。

例えば、ハイエンドのゲーミングPCを購入して、週に一度程度しか利用せず、保管状態も良好だったとしましょう。

この場合、10年以上もつことも珍しくないと思われます。

しかし10年も経過すると、登場するゲームの性能が大幅に向上し、必要となるスペックがかなり高くなってしまっていることが想定されます。

こうなりますと、10年前のゲーミングPCでは最新ゲームで行われる高度な処理を適切に行うことができず、まともにプレイできないという状態になってしまいます。

ゲームの性能は、10年どころか5年も経てば激変するため、使用や保管にどれだけ気を付けたとしても、5年程度が性能的な寿命となってしまうでしょう。

ゲーミングPCの寿命が縮まる原因

ゲーミングPCの寿命が縮まってしまう原因は、主に以下のようなものです。

- 経年劣化

- 物理的な衝撃

- 水没や湿気

- 保管環境が劣悪

- 常に電源が入っている

- データマイニング

経年劣化

ゲーミングPCのような電化製品は、使用すればするほど劣化します。

こればかりは避けようのないことですし、寿命を気にしてあまりパソコンを使わないようにしてしまっては本末転倒なので、経年劣化についてはあまり意識する必要はないでしょう。

物理的な衝撃

デスクトップの場合はそれほど心配ありませんが、ノートパソコンの場合は持ち歩く機会も多いため、落下リスクが高いです。

落下や踏みつけによる物理的な衝撃が加わると、本体内のパーツに甚大なダメージを与えてしまうことがあります。

マザーボードやCPU、メモリやHDDといった重要パーツが損傷してしまうと、何らかの不具合が発生するか、最悪の場合は起動すらしなくなってしまいます。

衝撃による故障は決して珍しくないので、パソコンを持って移動する際は細心の注意が必要です。

水没や湿気

精密機械であるゲーミングPCは、水に対して非常に脆いです。

水没させてしまえば高確率で故障してしまいますし、湿気の多い場所でパソコンを使用・保管することも危険です。

- 風呂場の近く

- 加湿器の近く

- 雨の日の屋外

こういった場所は多湿であり、パソコンの劣化が進みやすくなります。

保管環境が劣悪

ゲーミングPCを使用していない時の保管場所が悪いと、寿命を縮めることになってしまいます。

パソコンにとって劣悪な保管環境とは、高温多湿な場所です。

特にパソコンは熱に弱いため、直射日光が当たるような場所や、真夏の車内といった暑い場所に保管していると、本体の劣化が進みやすくなってしまいます。

常に電源が入っている

何も操作していなくとも、パソコンに電源が入っている以上は常に各パーツに電気的負荷がかかっています。

また、バックグラウンドで動いているプログラムもあるため、その分の負荷も侮れません。

数日や数週間といった単位ではほとんど影響はないでしょうが、塵も積もれば山となり、長時間使用しないのに電源を入れっぱなしにしていたり、夜寝る前にも電源を落とさないといった行為を長年続けてしまうと、ジワジワとゲーミングPCの寿命を縮めることになってしまいます。

データマイニング

あまりやっている人は多くないかもしれませんが、ゲーミングPCを使ってデータマイニングを行うこともパソコンに対して負荷をかけることになります。

データマイニングとは、統計学やAIなどを駆使して大量のデータを分析し、情報・知識を採掘(マイニング)するための技術です。

最近では、仮想通貨のマイニングを行うために自分のパソコンを提供し、その報酬を得るというような形態が存在します。

しかし、負荷のかかるゲームをプレイしてから、空き時間にはマイニングを行う、といったようなゲーミングPCの使い方をしていると消耗が激しく、短命で終わってしまうことになるかもしれません。

ゲーミングPCを延命する方法

処理能力の高さから、ゲーミングPCは高価なことが多いです。

特にハイエンドのゲーミングPCともなると30万円を超えることもザラにあり、中には50万円、100万円といったものまであります。

そんなゲーミングPCですから、できるだけ長年使いたいと思うのが心情でしょう。

ここでは、ゲーミングPCを延命するための方法について紹介していきます。

ノートパソコンではなくデスクトップを選択する

ゲーミングPCにもノートパソコン型とデスクトップ型の両方が存在しますが、長持ちさせたいのならば迷わずデスクトップ型を選択すべきです。

持ち運びしやすく、コンパクトなので場所も取らないという理由から、ノートパソコン型が欲しいという方も多いと思いますが、ノートパソコンの方が熱がこもりやすくどうしても故障しやすくなってしまうのです。

またノートパソコンは、一体型となっていることが多く、どこかのパーツが故障しても簡単に交換することができません。

しかしデスクトップならば、熱を逃がしやすい構造になっている上、パーツが壊れても容易に交換が可能です。

HDDではなくSSD搭載のパソコンを選択する

ゲーミングPCの場合は、HDDよりもSSDの方が向いています。

SSD搭載パソコンの方が高額にはなってしまいますが、処理性能が高く、重い処理が要求されることの多いパソコンゲームにも対応しやすいからです。

またSSDの方が衝撃にも強いため故障しにくい、というメリットもあります。

ゲーミングPCを購入する時は、HDDではなくSSD搭載のパソコンを購入するのがよいでしょう。

電源をつけっぱなしにしない

パソコンが通電している状態の時は、常に負荷がかかっていることになります。

何も操作していない状態ならば微々たる負荷ですが、そんな小さな負荷でも日々の積み重ねによって劣化具合は徐々に進んでいきます。

長時間使用しない時はなるべく電源を落としておくべきでしょう。

特に、寝る前に電源を落とさず寝る方も多いですが、極力控えるべきです。

高額なゲーミングPCを延命するためだと思って、面倒くさがらず、こまめに電源を落とすようにしてください。

定期的にホコリを除去する

パソコンの各差込口や冷却ファンに大量のホコリが付着してしまうと、様々な不具合を誘発することがあります。

- 接触不良

- 帯電による動作不良

- ファンの動きが鈍くなることによる冷却不足

特に冷却に関しては、後述する通り非常に重要です。

上記のような問題を引き起こさないよう、数か月に一度程度は差込口やファンの掃除を行うようにしてください。

また、パソコン周辺にホコリが溜まってしまうことでパソコンがホコリを吸い込んでしまうことになりますので、こまめに取り去るようにしてください。

熱対策を怠らない

パソコンは、熱に対して弱い製品です。

特にゲーミングPCの場合、長時間にわたって重い処理が要求される場面が多いため、熱を持ちやすくなることがあります。

真夏の屋内でクーラーもつけずに長時間使用するような行為は避けましょう。

また、冷却ファンについては性能の良いものが搭載されているパソコンを選ぶようにした方がよいです。

ここで変にケチってしまうと、後々痛い目に遭うことも考えらえます。

熱対策を怠ることで、異常な温度上昇によるパソコンの動作停止や、最悪の場合は故障や発火もあり得ますので。

参考:NEC製ノートパソコンが異常発熱で停止した事例 | ドスパラ

湿気の多い環境を避ける

- 風呂場の近く

- 加湿器の近く

- 雨の日の屋外

こうした湿気の多い場所でゲーミングPCを使用・保管することで、着実に寿命が縮まってしまいます。

熱同様、湿気もパソコンの大敵ですので、湿気とは無縁の場所で使用・保管するようにすべきです。

スペックに見合ったゲームを選ぶ

お手持ちのゲーミングPCのスペックに合わないゲームをプレイし続けると、パソコンに多大な負荷をかけ続けることになり、故障の原因となってしまいます。

例えば、ローエンドのゲーミングPCで大量のメモリを必要とする最新ゲームをプレイする、といったようなケースです。

重いゲームをプレイする場合は、それに見合ったスペックのゲーミングPCを用意した方がよいです。

グラフィックボードを交換する

性能的な寿命を延ばすためには、グラフィックボードの交換が有効です。

各パーツにはまったく問題がなく、物理的な寿命がまだまだ先だと思われる場合は、グラフィックボードを交換することで最新ゲームの解像度にも対応することができ、カクつかせることなく高画質を実現できるようになるでしょう。

デスクトップ型であれば、グラフィックボードの交換は比較的簡単ですし、メリットも多いです。

参考:BTOパソコンでのグラフィックボード交換方法やアップグレード時の注意点をご紹介 | ドスパラ

まとめ:ゲーミングPCの平均寿命はランクや使用方法で大きく変わる

以上、ゲーミングPCの平均寿命や、寿命を延ばすための対処法について解説しました。

ゲーミングPCの寿命については、購入の段階からある程度決まっています。

SSDを搭載したデスクトップ型で、ミドルレンジ以上のランクのものを購入することで、長く使用できる可能性が高くなります。

加えて、日々の使用方法や保管方法に注意することで、更なる延命が可能となりますので、面倒くさがらずに実践していただければと思います。

とはいえ、ゲーミングPCは消耗品ですから、どんなに大切に扱っていてもいつかは寿命を迎えてしまいます。

そんな時にはゲーミングPCを捨てる必要が出てくると思われますが、その際には「パソコン廃棄.com」の利用が便利です。

「パソコン廃棄.com」ならば、費用は一切かからず、事前のやり取りも不要。

ただ壊れたパソコンを梱包して送付するだけで、無料廃棄が完了します。

送られてきたパソコンのデータ消去も、責任を持って行わせていただきますので、セキュリティ的にも安心です。

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。

「自作したパソコンが起動しない」

「電源は入るけど、BIOSが立ち上がらない」

自作PCには、このようなトラブルが付き物です。

修理業者に頼るのも手段の一つではありますが、パソコンに関してある程度の知識を持っている方ならば、自力で解決できる可能性もあります。

そこでこの記事では、自作したパソコンが起動しない原因や、症状別の対処法について詳しく紹介していきます。

【この記事でわかること】

- 自作PCが起動しない原因

- 電源が入らない時の対処法

- ファンは回るが起動しない時の対処法

- BIOSが起動しない時の対処法

自作PCが起動しない原因

自作PCが起動しない原因は、大きく分けると以下の2つとなります。

最小構成に問題がある

自作PCを作るためには、まず「最小構成」にてパソコンを組み立て、この時点で動くかどうかを確認した後、必要な機器を組み込んだりインストールしたりしていきます。

最小構成とは、パソコンを起動させるために最低限必要なパーツを揃えることです。

以下が、最小構成のパーツとなります。

- CPU

- 電源ユニット

- メモリ

- マザーボード

この時点で自作のパソコンが起動しない場合、最小構成のパーツの組み立て方が間違っているか、いずれかの部品に障害があるかのどちらかが起動しない原因となります。

HDDやシステムに問題がある

最小構成に問題がなければ、次は以下のようなパーツを組み込んだり、インストールしたりしていきます。

- グラフィックボード

- 内臓ドライブ

- PCケース

- HDDやSSD

- CPUクーラー(ファン)

- OS

最小構成だけではただ画面表示が行われるというだけですので、なんら操作もできず、まだパソコンと呼べるようなものではありません。

上記のパーツやOSを入れて、初めてパソコンとして使えるようになります。

しかし、最小構成の段階では起動していたのに、HDDやOSを入れた状態で起動した時の動作に問題があるようならば、HDDやグラフィックボードに物理的な障害があるか、組み立て方を間違っているか、システム的な不具合が生じているか、のいずれかに原因があります。

電源が入らない時の対処法

完成した自作PCが、電源ボタンを押しても起動しない時の対処法について紹介します。

電源ケーブルの抜き差しを行う

「そんな単純なことが原因であるはずがない」という油断から意外と盲点になってしまうのが、電源ケーブルの差し込みが甘くしっかりと挿さっていなかったため、通電しておらず電源が入らなかった、という症状です。

こういった単純なミスを防ぐため、コンセント側・自作PC側ともに、電源ケーブルの抜き差しをしっかりと行ってみてください。

ケーブルの異常や差込口の確認

ケーブルに何かしらの異常があったり、自作PC側のケーブル差込口にホコリが溜まっていたりすると、正常な電力供給が行わずに電源が入らないということがあります。

まずは、ケーブルに断線や変形がないかを確認してください。

特に、ケーブルの上に何か重い物を載せてしまった場合は、内部で断線している危険がありますので要注意です。

なおケーブル差込口にホコリが溜まっていた場合には、接触不良によって正しく通電しないことがありますので、清潔な乾いた布などでホコリを綺麗に除去してください。

ATXコネクタをしっかり挿す

自作PCにありがちなミスとして、「ATXコネクタ(ケーブル)がしっかり挿さっていない」というものがあります。

ATXコネクタとは、マザーボードへ電源を送るためのもので、多くの配線や差込口が存在する横長のコネクタのことです。

このコネクタは非常に固く、しっかり接続したつもりでいても、実は奥まで差し込みきれていないということがありますので、何度か挿し直して正常に通電するかどうかを確認するようにしてください。

電源ユニットの交換

最小構成で電源を入れてみた時に電源が入らなかった場合、電源ユニットの故障が疑われます。

組み立てに問題がないのに電源が入らないようならば、電源ユニットを新たなものに交換してみるべきでしょう。

マザーボードの交換

マザーボードのLEDが点灯していない場合、電源ユニットからマザーボードへの電力供給が行わていない可能性が高いです。

また、電源ボタンを押した時に一瞬電源ランプが点灯するものの、結局起動しないというような時は、マザーボードの不具合の可能性が高まります。

ATXコネクタをしっかりと挿しているのにLEDランプが正常に点灯し続けないようならば、別のマザーボードを利用するようにしてみてください。

ファンは回るが起動しない時の対処法

電源を入れた時に冷却ファンが回るということは、通電自体には問題がないということになります。

通電しているのに正常に起動しないという場合は、以下のような方法を試してみてください。

ディスプレイを確認する

自作したパソコン自体が正常であっても、ディスプレイに問題があれば画面表示に不具合が生じてしまいます。

- ディスプレイの電源が入っているか

- ディスプレイとパソコンが正しく接続されているか

- ディスプレイと接続しているケーブルに損傷はないか

- ディスプレイ自体に問題はないか

まずは、上記のような基本的な部分について確認してください。

ディスプレイに問題があるかどうかの判断は難しいと思われますので、できれば違うディスプレイに接続してみるのがよいでしょう。

他のディスプレイで正常に画面表示が行われれば、ディスプレイの問題だったことが確定します。

熱暴走対策を行う

自作したパソコン本体の温度が異常に上がってしまうと、「熱暴走」と呼ばれる状態になってしまうことがあります。

熱暴走とは、パソコンの使用環境や使用時間、使用しているソフトの負荷などによって、CPUやHDDなどが異常に熱くなってしまうことで、パソコンが正常な動作をしなくなってしまう状態を指します。

通常の使用範囲ではそうそう熱暴走など起きないのですが、CPUクーラーの取り付け方が間違っていたり、ファンの周りに多量のホコリが付着しているような場合は、パソコンの冷却を正しく行うことができずに熱暴走を起こしてしまう可能性があります。

CPUクーラーの取り付けが適切かどうか、ファンの周りにホコリが大量に付着していないかどうか、といったあたりをしっかり確認し、問題があるようならば改善するようにしてください。

熱暴走を起こさないためには、高温多湿な環境でのパソコンの使用を控えるなどの配慮も必要です。

放電する

パソコン内に不要な静電気が溜まってしまうと、ファンだけは回るものの起動しない、といった症状が発生してしまうことがあります。

帯電の可能性を考慮し、一度パソコンの放電を行ってください。

放電の手順は簡単で、パソコンから電源ケーブルをはじめとするすべての機器を取り外し、5分ほど放置するだけで完了します。

グラフィックボードとCPUの補助電源をしっかり接続する

自作PCの場合、グラフィックボードやCPUの補助電源確保がうまくいっていないことで、起動しないことがあります。

こうした状態になってしまう原因の多くは、「補助電源ケーブルの繋ぎ忘れ」です。

パソコンを開けて中身を確認し、グラフィックボードとCPUの補助電源ケーブルが問題なく接続されているかどうかを確認してみましょう。

一見正常に挿さっているようでも、差し込みがやや緩くなっていたというようなケースも考えられるため、もう一度しっかりと挿してみてください。

CPUを交換する

組み立てに問題がなくとも、CPU自体に問題があると、通電はするものの起動しないという現象が発生してしまいます。

可能ならば、別のCPUに交換してみてください。

ただ、新たなCPUを用意するには高い費用がかかるため、いろいろ試してみたものの他に原因が考えられない、という時の最終手段として実行するのがよいでしょう。

BIOSが起動しない時の対処法

パソコンを起動させると、まずはBIOSと呼ばれるプログラムが呼び出され、最低限の入出力やハードウェアについてのチェックを行います。

このチェックで問題がなければ、OSを呼び出してパソコンが立ち上がる、という流れとなります。

つまり、BIOSが正常に立ち上がらなければパソコンは起動しません。

BIOSが起動しない時の対処法は以下の通りです。

各パーツの接触不良がないか確認

グラフィックボードやメモリといった重要パーツで接触不良が発生していないかを確認してみましょう。

接触不良は、パーツが上手く取り付けられていなかったり、ホコリが付着していたりすることで発生してしまいます。

メモリの場合は、接触不良によってHDDのアクセスランプが無反応になることがあるため、ランプを確認することで判断できる場合があります。

グラフィックボードは、なくても起動自体は可能ですので、一旦取り外してから起動してみるのもよいでしょう。

これで正常に起動すれば、グラボの接触不良か物理的な障害が原因である可能性が高いので、再度丁寧に取り付けてみて、それでも駄目ならばグラボの交換を考慮すべきです。

CMOSの電池交換

CMOSとは、BIOSに関する情報が記憶されている領域のことです。

従って、CMOSから情報を読み込めない状態ですと、BIOSは起動できません。

CMOSからの情報が読み込めなくなる原因の多くは、バックアップ電池の劣化による電圧不足です。

こうした事態を改善するために、CMOSの電池を交換してみてください。

CMOSの電池は、マザーボードにあります。

CMOS電池の取り外しや取り付け方法については、以下のような方法が一般的です。

参考:コイン型電池(CMOS電池)の役割と取り外し取り付け方法 | Dell

CMOSのクリア

電池を交換しても駄目だった場合は、CMOSのクリアを行ってください。

CMOSのクリアとは、マザーボード上のCMOSに保存されているBIOSの各種設定情報や現在の時刻等のCMOS情報を一旦消してしまう作業のことです。

マザーボード上には、CMOS情報をクリアするためのCMOSクリア端子がありますので、この端子をショートさせることでCMOS情報がクリアされます。

具体的な手順については以下の通りです。

- パソコンの電源を落としてから電源ケーブルを抜く(通電していない状態にする)

- パソコンを開け、電源ユニットからマザーボードへ電力を供給しているケーブルをすべて抜く

- マザーボードにあるボタン電池(丸い電池)を取り外す

- CMOSクリア用のジャンパ or ランドを見つける(CLRTC、CLRTC1、CLR_CMOS、CLR_RTC、CLRCMOS1など名前が記されている場所)

- ジャンパ or ランドをショートさせる(ジャンパの場合は、2ピンならばジャンパを挿すだけ、3ピンならばジャンパを入れ替えるだけでショートする。ランドの場合は、マイナスドライバーでランドの上の2つの半田部分を接触させるとショートする)

- ショートさせたジャンパやボタン電池を元に戻す。ボタン電池の裏表を間違えると故障に繋がるのでしっかり確認する

- 電源ユニットとマザーボードとをケーブルで正しく接続する

- パソコンを閉じ、電源ケーブルを繋げる

- 電源を入れ、CMOSの再セットアップ画面が表示されればクリア成功

CMOSの再セットアップ画面が表示された後は、デフォルト値をロードするか、BIOSの設定を行うかを問われますので、どちらかを選択してBIOSの再セットアップを行ってください。

CMOSをクリアする作業における注意点として、ランドをショートさせるのはデリケートな作業なので、マザーボードを傷つけないように気を付けてください。

なお、ASUS製のマザーボードならば、簡単にCMOS情報をクリアするための装置が存在する場合があります。

参考:[マザーボード] CMOSをクリアするには? | ASUS

まとめ:自作PCは知識がなければ組み立てが難しい

以上、自作PCが起動しない時の症状別対処法について解説しました。

ご覧いただいた通り、自作PC絡みのトラブルの場合、専門的な知識が必要になってくるケースが多いです。

安く済みそうだからという理由で、知識のない方が安易に自作PCにチャレンジするのはあまりお勧めできません。

結果的に高くついてしまうこともよくありますので。

実際に、自作PCの組み立てにチャレンジしたもののその難しさに心が折れてしまい、やはり普通に販売されているパソコンを買うことにしたという方もいらっしゃるでしょう。

その際には、自作PCが不要になるかと思われますが、そんな時は「パソコン廃棄.com」の利用が便利です。

「パソコン廃棄.com」ならば、費用は一切かからず、事前のやり取りも不要。

いらなくなった自作のパソコンを梱包して送付するだけで、無料廃棄が完了します。

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。

デザイン性、機能性ともに高評価を得ているMac。

デザイン系の仕事をしている方はもちろんのこと、プログラミングなどをしている方では持っている方も多いのではないでしょうか?

そんなMacですが、「USBを差しても認識しない」というトラブルが発生している方がいるようです。

USBを差しても認識しないと外部ディスプレイに接続できなかったり、有線のマウスやキーボードが使用できなかったりするためとても困るでしょう。

そこでこの記事ではMacにUSBを差しても認識しない原因と対処法についてご紹介いたします。

【この記事で分かること】

- MacにUSBを差しても認識しない原因

- MacにUSBを差しても認識しない場合の対処方法

- 壊れたMacの処分方法

MacにUSBを差しても認識しない原因とは?

MacにUSBを差しても認識しない原因は、さまざまです。

主に次の3つが考えられます。

- USBメモリへ供給されている電力が足りない

- 外部ディスクにチェックが入っていない

- USB装置が壊れている

認識しない原因を特定して、対処方法を探りましょう。

USBメモリへ供給されている電力が足りない

USBメモリはパソコンのUSBポートから電力を得て、動作しています。

しかしパソコンのUSBポートに複数のデバイスが同時に接続されていることにより、各デバイスに電力が分散されてしまいます。

その結果、接続したUSBメモリに供給されている電力が足りなくなり、「認識されない」ということになるのです。

USBメモリのランプが点灯しない場合はこちらに該当します。

外部ディスクにチェックが入っていない

USBメモリのランプが点灯していて認識しているにも関わらず、デスクトップ画面上にアイコンが表示されないのは「外部ディスクにチェックが入っていない」のが原因です。

外部ディスクにチェックが入っていないと、USBメモリへ供給されている電源が十分でも画面上に表示されません。

USB装置が壊れている

USB装置が壊れているとパソコン側に問題がなくとも認識されません。

そのためUSB装置が壊れていないか、ゴミなどがあり認識されにくい状態ではないかなど確認をしてみてください。

他のUSB装置は反応するものの、特定のUSB装置にだけ反応しない場合は壊れている可能性が高いです。

参照:MacでUSB装置が動作しない場合 – Apple サポート (日本)

ソフトウェアが最新版になっていない

装置用のソフトウェアに最新版がインストールされているか確認してみてください。

アップデートがされているかどうかは製造元のWebサイトを参照してください。

参照:MacでUSB装置が動作しない場合 – Apple サポート (日本)

接続が認識されているか確認する方法

USBメモリが認識されているかは次の手順で確認できます。

- デスクトップの左上のバーにある「リンゴマーク」をクリック

- 「このMac」についてを選択

- 「システムレポート」をクリックして、ハードウェアの情報を表示

- 「USB」の項目を選択して、接続したUSBメモリが表示されているか確認

もし表示されていない場合は、次の対処方法を行いましょう。

MacにUSBを差しても認識しない場合の対処方法

MacにUSBを差しても認識されない場合は次の対処方法を行ってみてください。

- USB製品を一旦全て取り外す

- ディスクユーティリティに認識があるか確認をする

- 外部ディスクにチェックを入れる

- ウイルスソフトや監視系ツールを停止する

- 他のパソコンにUSBを差す

それぞれの対処方法を詳しく見てみましょう。

USB製品を一旦全て取り外す

前述で述べたように、USBメモリはパソコンのUSBポートから電源を供給して動作しています。十分な電力が供給されているかは、USBメモリのランプが点灯しているかを見ることで確認できます。

もし点灯していない場合は接続されているUSB製品を一旦全て取り外して、特定のUSBメモリだけを接続して点灯するか確認してみてください。

もしランプが点灯しない場合は、USBメモリ本体が壊れている可能性があります。

他のUSB製品を差してもランプが点灯しない場合はUSBポートが破損している可能性が高いでしょう。

参照:パソコンに接続しても、認識しないのですが?【Mac OS】 | IODATA アイ・オー・データ機器

ディスクユーティリティに認識があるか確認をする

Mac OS X 10.x.xの場合は、ディスクユーティリティに認識があるか確認をしましょう。

次の手順で確認ができます。

- 使用しているUSBメモリーをパソコンに接続する

- 画面左上の「移動」から「ユーティリティ」をクリックする

- 「ディスクユーティリティ」をダブルクリックする

- 接続したUSBメモリーが画面左側に表示されていることを確認する

以上で完了です。

参照:パソコンに接続しても、認識しないのですが?【Mac OS】 | IODATA アイ・オー・データ機器

外部ディスクにチェックを入れる

外部ディスクにチェックが入っていないと、USB装置が動作しません。

次の方法で外部ディスクにチェックを入れてください。

- メニューバーの「Finder」をクリック

- 「環境設定」が開けたら「一般」へクリック

- 「外部ディスク」にチェックが入っていない場合はチェックをする

- チェックを入れたら改めてUSBメモリを差し直してみる

それでも認識されない場合は、Macを再起動して改めて差し直してみてください。

ウイルスソフトや監視系ツールを停止する

ウイルスソフトや監視系ツールを導入している場合は、それらがUSBメモリを阻害しているかの牛があります。

パソコンに常駐するソフトウェアを一旦停止し、再度接続しなおしてみてください。

(ソフトウェアの停止方法はお使いのソフトウェアメーカーより確認してください。)

ウイルスソフトなどを停止させてUSBを差し直してみた後は、ウイルス感染しないようにすぐにツールを再稼働させましょう。

参照:パソコンに接続しても、認識しないのですが?【Mac OS】 | IODATA アイ・オー・データ機器

他のパソコンにUSBを差す

パソコン本体の故障が考えられない場合は、USBメモリが壊れている可能性があります。

USBメモリが破損していない場合は、他のパソコンにUSBメモリを差したときに問題なく認識します。

しかしUSBメモリが反応しないようであれば、パソコンではなくUSBメモリが壊れていると考えられるでしょう。

その際は新しいUSBメモリを購入してください。

PRAMのリセット

PRAMには音量や画面解像度、選択されている起動ディスクといった情報が記憶されています。

そのため、音量や画面に以上が生じた場合は、PRAMのリセットで改善される可能性があります。

PRAMのリセット方法は、次の手順のとおりです。

- MacBookの電源を切る

- 電源を入れて「Optionキー」「Commandキー」「Pキー」「Rキー」を20秒間押し続ける

- 2回目の起動音、もしくは2回目のAppleロゴが表示されたらキーを離す

- Macが再起動したら完了

なお、PRAMのリセットによって、環境設定とシステム設定が変更されることがあります。

設定を復元するためには「システム環境設定」から行いましょう。

セーフモードで起動

セーフモードとは、必要最低限のシステムのみを用いて起動させる方法です。

不要なソフトウェアが読み込まれなくなるため、パソコンへの負担が軽くなり、USBを認識できるかもしれません。

なお、セーフモードでの起動方法は、intelプロセッサとAppleシリコンで異なります。

intelプロセッサの場合は、下記のとおりです。

- Macを起動後、Shiftキーを押したままにする

- ログインウィンドウが表示されたらShiftキーから指を離して、Macにログインする

もう一度ログインするように求められる場合がありますが、ログイン後のメニューバーに「セーフブート」と表示されれば完了です。

Appleシリコンでセーフモードを行う場合は、下記のとおりです。

- Macで左上のAppleメニューをクリックし、「システム終了」を選択する

Macのシステムが完全に終了すると、Touch Barを含む全てのランプが消える - Macの電源ボタンを「起動オプションを読み込み中」と表示されるまで押し続ける

- ボリュームを選択

- Shiftキーを押したままにして、「セーフモードで続ける」をクリック

4番まで行うと、コンピューターは自動的に再起動されます。

そしてログインウィンドウが表示後、メニューバーに「セーフブート」と表示されれば完了です。

OSをアップデート

OSを最新バージョンにアップデートすることによって、改善される可能性があります。

OSのアップデート方法は、下記のとおりです。

- 左上のAppleメニューから「システム環境設定」をクリック

- 「ソフトウェア・アップデート」をクリック

- 「今すぐアップグレード」をクリック

以上で完了です。

他のプログラムも更新する場合は、「すべてアップデート」を選択してください。

SMCのリセット

SMCと呼ばれる「システム管理コントローラー」をリセットすることによって、USBを認識する可能性があります。

ただし、SMCのリセットを行えるのは、intelプロセッサを搭載したMacのみです。

さらにintelプロセッサのなかでも、T2セキュリティチップを搭載しているか、していないかでも異なります。

T2セキュリティチップを搭載している場合は、下記の手順でSMCのリセットを行ってください。

- Macの電源を落とす

- 電源ボタンを10秒以上押して離す

- 電源ボタンを離してから数秒経過したら、電源ボタンを押して電源を入れる

それでもUSBが認識されない場合は、次の手順を行います。

- Macの電源を落とす

- 「controlキー」+「option(Alt)キー」+「shiftキー」+「電源キー」を7秒ほど長押しする

- さらに7秒ほど長押しをして、指を離す

- 数秒経過した後に、電源ボタンを押して電源を入れる

参照:Mac の SMC をリセットする – Apple サポート (日本)

T2セキュリティチップを搭載したデスクトップの場合は、下記の手順で行います。

- Macをシステム終了して、電源コードを外す

- 15秒ほど待って、電源コードを接続し直す

- 5秒ほど待ってから、電源ボタンを押してMacの電源を入れる

T2セキュリティチップを搭載していないノートパソコンの場合は、下記の手順でSMCのリセットを行ってください。

- Macの電源を落とす

- 「controlキー」+「option(Alt)キー」+「shiftキー」+「電源キー」を10秒ほど押し続ける

- すべてのキーから指を離して、電源ボタンを押してMacを起動する

T2セキュリティチップを搭載していないデスクトップパソコンの場合は、下記の手順でSMCのリセットを行います。

- Macをシステム終了して、電源コードを外す

- 15秒ほど待って、電源コードを接続し直す

- 5秒待ち、電源ボタンを押してMacの電源を入れる

参照:Mac の SMC をリセットする – Apple サポート (日本)

それでもUSBが認識しない場合は

それでもUSBが認識しない場合は、下記の2つが原因だと考えられます。

- 使用回数の上限

- USBの寿命

ここでは、それぞれの原因を詳しくみていきましょう。

使用回数の上限

USBメモリは、使用回数の上限があります。

| SLC | 約10万回 |

| MLC | 約1〜3万回 |

| TLC | 5,000回程度 |

使用回数の上限が多ければ多いほど、価格も高価になっていきます。

もしもUSBメモリの書き換えができなくなった場合は、使用回数の上限に達している可能性があります。

USBの寿命

USBメモリの寿命は平均で3年程度といわれています。

品質が良いUSBメモリであれば、10年以上持つこともあるものの、基本的には3年が目安です。

そのため、もしもUSBが認識されない場合は、すでに寿命を迎えている可能性があります。

認識しないUSBのデータを復元する方法

認識しないUSBのデータを復元する方法として、ソフトを利用することが挙げられます。

「Recoverit」(リカバリット)を利用すれば、USBに保存されているデータを取り出すことが可能です。

もしも認識しないUSBに重要なデータが保存されている場合は、データ復元のツールを利用してみましょう。

まとめ:MacにUSBを接続しても反応しない場合は壊れている可能性大

この記事ではMacにUSBを接続しても認識しないときの原因と対処方法についてご紹介しました。

USBメモリが新品あるいは他のパソコンでは反応する場合、Macの不具合が考えられます。

AppleCareに加入をしていたり、正規ルートで購入して一定期間内であれば無料で修理可能なことがありますが、それ以外では費用がかかってしまいます。

そのため新しいパソコンを購入するのがおすすめです。

なお、MacはAppleで破棄できるものの、一定期間前に購入した製品やPCリサイクルシールを払わなければ費用が発生してしまいます。

パソコン廃棄.comならば、データ消去から廃棄まで全て無料で行い即日で廃棄が完了します。

ダンボールに入れて送るだけですので、なるべく手間なく処分したい方はパソコン廃棄.comへ依頼してみてください。

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。

「購入したばかりのDellのパソコンの動きが遅い」

「今まで普通に使えていたのに、急に動作が重くなった」

Dellのパソコンを使っていて、こんな場面に遭遇したことはありませんでしょうか?

パソコンの動作が遅いという現象は、非常にストレスが溜まるもの。

時間の無駄ですし、精神的にもよろしくありません。

一刻も早く、症状を改善させるべきでしょう。

そこでこの記事では、Dellのパソコンが遅くなってしまう原因や、動作を軽くするための対処法について解説していきます。

【この記事でわかること】

- 購入直後のDell製パソコンが遅い原因

- ある程度使用したDell製パソコンが遅い原因

- Dellのパソコンの動作を軽くするための対処法

購入直後のDell製パソコンが遅い原因

買ったばかりのDellパソコンの動きが遅い場合は、主に以下の4つのうちのいずれかが原因であることが多いです。

アップデートが完了していない

パソコン購入後の初回利用時には、様々なセットアップが必要となります。

セットアップが完了した後も、Windows Updateをはじめとした利用可能なアップデートが自動で行われます。

アップデート処理は大量のメモリを必要とすることが多く、アップデート中はどうしても動きが重くなってしまいます。

従って、初回利用時のみしばらくの間動作が重いことがありますので、購入初日は様子を見るようにしてください。

ただし購入翌日以降も動きが重いようならば、アップデートが原因である可能性はほぼ無くなります。

スペック不足

購入したDellパソコンのスペックがもともと低ければ、使用開始直後から動作の重さを感じることがあります。

以前まで高スペックのパソコンを使っていたような場合は、特に重く感じるでしょう。

価格の安いパソコンの場合、CPUの性能が低かったりメモリが少なかったりするため、どうしても処理が遅くなってしまいます。

購入したDellパソコンのスペックと、それまで使っていたパソコンのスペックとを比較し、明らかにスペックが劣っているようならば、スペック不足が原因である可能性が高くなります。

この場合は故障ではないため、「こういうものだ」と受け入れて使い続けるか、CPUのオーバークロックやメモリ増設を行ってパソコンの性能を上げるしかありません。

プリインストール済みのソフトが多い

プリインストールとは、自分でインストールするのではなく、購入した時点ですでにソフトウェアがインストールされている状態のことです。

代表的なプリインストールソフトとして、Microsoftの「Office」やブラウザ、動画閲覧ソフトなどがあります。

プリインストール済みのソフトの多くは、パソコンを使う上で必須のソフトや、あると便利なソフトばかりなのですが、中には不要なソフトも存在します。

パソコンのスペックがあまり高くない場合、不要なプリインストリーズ済みソフトが多いと動作に影響を及ぼしてしまう可能性があるので、アンインストールしてしまった方が良いでしょう。

コントロールパネルでインストール済みのソフトを確認し、不要なソフトをアンインストールする方法は以下の通りです。

- タスクバー(画面下部の帯)の検索フォームに「コントロールパネル」と入力

- コントロールパネルアプリが表示されるのでクリックする

- 「プログラム」の項目にある「プログラムのアンインストール」をクリックする

- インストールされているソフトが一覧表示されているので、不要なソフトがあれば右クリックして「アンインストール」をクリックする

なお、必要か不要か判断できないソフトについては、安易にアンインストールせず、本当に外してしまっていいソフトなのかどうかをネットなどで確認するようにしてください。

中には、システムに関するソフトもあり、間違ってアンインストールすることで不具合が発生するようになってしまう場合もあるため注意が必要です。

初期不良

どのメーカーも、細心の注意を払いながら商品の製造を行っていると思われますが、精密な機械である以上どうしても一定の割合で初期不良が発生してしまいます。

初期不良とは、いわゆる「不良品」のことで、製造過程でのミスや輸送時の事故などにより、販売されている段階から不具合を抱えている状態のことです。

特に思い当たる節もないのに、購入直後のDellパソコンの動作がずっと重いようならば初期不良の可能性が高くなりますので、Dellのサポートに連絡をしてください。

初期不良である場合は、無償で対応してくれます。

参考:お問合わせ先一覧(電話・メール・チャット・店頭) | Dell 日本

ある程度使用したDell製パソコンが遅い原因

数か月~数年というスパンで使ってきたDellパソコンの動作が遅くなってしまう原因は、以下のようなものが考えられます。

経年劣化

パソコンなどの電化製品は、使用すればするほど劣化していきます。

経年劣化によってパソコンが重くなる原因は、主にHDDやSSDの劣化によって処理速度が遅くなることです。

HDDなら大体3~4年、SSDなら約5年で寿命を迎えますので、これくらいの年数に渡って使用しているパソコンは、経年劣化が原因である可能性が高いです。

また、電源ユニットやマザーボードなど、その他のハードウェアの劣化もパソコンを重くする原因となります。

排熱がうまくいっていない

冷却ファンによる排熱がうまくいっていないと、パソコン本体に熱がこもってしまうことがあります。

パソコンは熱に弱いため、一定以上の温度まで上がってしまうと処理能力に影響が出てしまいます。

冷却ファンがうまく機能しなくなる理由の多くは「ホコリ」です。

ファンの掃除をまったく行わなかったり、常にホコリっぽい場所でパソコンを使用しているような場合は要注意です。

インストールしているソフトが多すぎる

ソフトをインストールすればするほど容量が必要となるため、パソコンはどんどん重くなっていきます。

大容量でスペックも高いパソコンならばあまり気にする必要はありませんが、場合によってはソフトをインストールしすぎていることが原因となって動作が遅くなることもあるので気を付けてください。

スペックに見合わないソフトの使用

パソコンが年々進化しているのと同様に、ソフトの方もどんどん進化し、高性能なものが登場しています。

性能が上がれば、当然使用する領域も多くなるため、スペックの低い古いパソコンで最新のソフトを利用しようとすると、スペック不足に陥り動作が重くなってしまうことがあります。

データの断片化

データを保存する際、通常は一つのデータを同じ領域に格納する処理を行うのですが、長年の使用によってまとまった空き領域がなくなってくると、一つのデータを細分化していろいろな場所に格納するようになります。

こうした現象を「データの断片化」と呼びます。

そしていざデータが必要になった時には、バラバラに散ったデータを読み込むための処理を行うというわけです。

当然、散ったデータを探すのには時間がかかるため、処理速度の重さに関係してきます。

ハードウェア障害

CPUやメモリ、グラフィックボードといったハードウェアに何らかの障害や故障が発生すると、パソコン本来のスペックを維持できなくなり、動作が重くなってしまうことがあります。

経年劣化によって発生する障害が多いのですが、湿度の高い部屋でパソコンを使い続けるなど、使用方法に問題がある場合も障害発生の要因となってしまいます。

ウイルス感染

ウイルス感染による影響は様々ですが、パソコンの動作を遅くするという現象も起こり得ます。

怪しげな海外サイトを訪問したり、送り主不明のメールに添付されたファイルをダウンロードしたりするとウイルス感染のリスクが高まるので、こうした行為は避けるべきでしょう。

Dellのパソコンの動作を軽くするための対処法

Dellパソコンの動作が遅くなってしまっても、以下のような対処法を実践することによって動きが改善する場合があります。

是非、一つずつ試してみてください。

再起動

一時的なシステムトラブルで動作が遅くなっている場合を考慮し、一度再起動を試してください。

軽微なトラブルであれば、再起動するだけで解決することもあります。

ただし、再起動を何度も繰り返す行為はNGです。

1回か2回試して症状の改善がなければ、それ以上の再起動は症状の悪化を招く可能性もあるので避けてください。

ホコリの除去

冷却ファンにホコリが大量にこびりついていることで排熱がうまくいかず、処理スピードに悪影響を及ぼしている可能性があります。

ファンを確認し、ホコリが付着しているようならば除去するようにしてください。

ファンの掃除をする際は、ウェットティッシュや濡れた布といった湿気を含むものを使用しないよう注意が必要です。

湿気は精密機械にとって大敵ですので、必ず清潔な乾いた布を使用するようにしてください。

不要なソフトや重いソフトをアンインストール

コントロールパネルからインストール済みソフトの一覧を確認し、「サイズ」の大きいソフトで使用していないものがあればアンインストールした方が良いです。

サイズに関わらず、年賀状ソフトなど、普段使うことのないソフトがあるようならば極力外してしまいましょう。

外せば外すほど、パソコンは軽くなっていきます。

ただし、闇雲にアンインストールしてしまうのではなく、本当に外してしまっていいソフトなのかどうかを一度ネットなどで確認するようにしてください。

システムに関するソフトの場合、削除してしまうとパソコンに不具合が発生してしまう可能性がありますので。

SupportAssistで自動化ツールを実行

Dellパソコンには、「SupportAssistツール」というものが搭載されています。

これは、パソコンの状態がどうなっているのかを診断できるツールとなっています。

もしインストールされていない場合は、下記の公式サイトからダウンロードすることができます。

参考:家庭用PC向けSupportAssist | Dell

SupportAssistツールの使用方法は以下の通りです。

- 「Windowsキー」と「q」キーを同時に押す

- 検索ボックスに「Support Assist」と入力する

- 「今すぐ開始(Start Now)」をクリックする

- 一つずつテストが実行され、結果と推奨アクションが表示される

推奨されたアクションがあれば、それらを実行することで処理速度改善に繋がることがあります。

ハードウェア診断テストの実行

ハードウェアの不具合が原因で遅くなっているのかどうかを確かめるためには、「ハードウェア診断テスト」が有効です。

ハードウェア診断テストを実行することで、ハードウェア関連の問題を特定して問題を解決できることがあります。

ハードウェア診断テストの手順は以下の通りです。

- 再起動する

- Dellのロゴが表示されたら、すぐにF12キーを押す

- 「One-time Boot Menu」が表示されるので、矢印キーを使って「Diagnostics」を選択してからEnterキーを押す

- 画面に表示される指示に従って回答していく

もし診断テストでエラーが出た場合は、エラーコードをメモしてからDellのテクニカルサポートへ連絡するようにしてください。

デフラグ

長年使用したパソコンの場合、ファイルの断片化が起こっている可能性が高いです。

こういったケースで有効なのが「デフラグ」です。

デフラグによって断片化を解消することができれば、処理速度向上が期待できます。

デフラグの方法は以下の通りです。

- スタートボタンの横にある検索ボックスに「デフラグ」と入力してENTERキーを押す

- 検索結果にある「ドライブのデフラグと最適化」をクリック

- 最適化を実行するドライブを選択し、「最適化」をクリック

参考:Windows 10 PC を最適化する | Microsoft

Windowsの「システムの復元」機能を利用

ある時から急にパソコンが遅くなってしまった、というケースでは、システムの復元が有効です。

システムの復元が成功すると、動作が遅くなる前の状態に戻すことができます。

動作が遅くなる前に復元ポイントが作成されていないと使えない方法なのですが、Windowsが自動で適切な復元ポイントを作成してくれていることが多いので、是非試してみてください。

手順は以下の通りです。

- 検索ボックスに「設定」と入力し、設定アプリをクリックする

- 設定画面が表示されるので、「システム」をクリック

- システム画面左側のメニューにある「詳細情報」をクリック

- 詳細情報画面右側にある「関連設定」の部分から「システムの保護」をクリック

- 「システムのプロパティ」が表示されるので、システムの保護タブをクリック

- 「システムの復元」をクリック

- システムの復元ダイアログが立ち上がるので、「次へ」をクリック

- 復元ポイントが一覧表示されるので、戻したいポイントを選択してから「影響を受けるプログラムの検出」をクリック

- 削除されては困るプログラムやドライバーがないことを確認してから、「閉じる」をクリック(削除されては困るものがあった場合は、メモしておき、システムの復元後に再インストールする)

- 復元ポイント一覧画面に戻るので、戻したいポイントが選択されていることを確認してから「次へ」をクリック

- 復元ポイントの確認画面が表示されるので、問題なければ「完了」をクリック

- システムの復元を行ってもよいかの最終確認メッセージが出るので、「はい」をクリック

- 「システムの復元の準備をしています…」というメッセージが表示されるので、復元が完了するまで待つ

- 復元が完了すると、自動で再起動される

- パソコンが立ち上がればシステムの復元完了

また、コントロールパネルから実行する方法もあります。

手順は以下の通りです。

- 検索ボックスに「コントロールパネル」と入力

- 検索結果からコントロールパネルを選択してクリック

- 「回復 ⇒ システムの復元」と進む

- 復元ポイントを選択し、「次へ」をクリック

- 表示内容に問題がなければ「完了」をクリック

セキュリティソフトによるウイルスチェックと駆除

ウイルス感染がパソコンの動作を遅くしている可能性もありますので、心当たりがある場合は、セキュリティソフトを入れてスキャンをしてみてください。

ウイルスが発見されて駆除されれば、動作に改善があるかもしれません。

OSの再インストール

何をやっても動作の遅さが改善されない場合は、OSの再インストールという手段があります。

何らかのシステムトラブルが発生している場合は、OSの再インストールは非常に有効な対処法となります。

以下にて、個人データに影響せずシステムだけをリフレッシュする方法を紹介します。

- 「スタートボタン」をクリックして、「リセット」と入力する

- 「Reset this PC (System Setting)」、もしくは「このPCをリセットする(システム設定)」を選択する

- 「Reset this PC(このPCをリセットする)」の下で、「開始する」を選択する

- 「Keep my files(ユーザーファイルを保持する)」オプションを選択する

- リフレッシュ完了後に再インストールが必要となるアプリやドライバがあれば、メモしておく

- 画面の指示に従い、リフレッシュ(OSの再インストール)を開始する

- 完了するまで待つ

- 完了後、自動で再起動が行われる

なお、OSの再インストール作業が完了するまで時間がかかることもあるので、上記「7.」の間はパソコンを操作しないようにしてください。

参考:デル製コンピュータでWindows 10をリセットまたは再インストールする

まとめ:経年劣化でなければ多くの対処法が存在する

以上、Dellパソコンが遅くなってしまった時の対処法についてでした。

経年劣化などの物理的な故障や障害でなければ、これまで紹介してきた方法で動作スピードが改善する可能性が高いです。

特にOSの再インストールは、時間こそかかるもののシステムファイルがリフレッシュされるため、トラブルが解消されて動作が軽くなることにかなり期待できます。

なお、ハードウェアの物理的な故障や障害の場合は、業者に依頼して修理するか、パソコンを買い替えるしかありません。

もしパソコンを買い替える際は、現在使っているパソコンが不要になるかと思われますが、そんな時は「パソコン廃棄.com」の利用が便利です。

「パソコン廃棄.com」ならば、費用は一切かからず、事前のやり取りも不要。

ただ壊れたパソコンを梱包して送付するだけで、無料廃棄が完了します。

送られてきたパソコンのデータ消去も、責任を持って行わせていただきますので、セキュリティ的にも安心です。

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。

「いつものようにタブレットを使おうとしたところ、不意にフリーズして一切操作できなくなった」

「最近よくフリーズするようになってしまった」

こういった悩みを抱えている方もいらっしゃるでしょう。

どこか故障したのか、もしくはタブレットが寿命を迎えてしまったのか。

そんな不安が頭をよぎると思いますが、必ずしもそうとは限りません。

ちょっとした対策を施すだけで、症状が改善することもあります。

そこでこの記事では、タブレットがフリーズしてしまう原因や、フリーズしてしまった時の対処法を中心に解説していきます。

【この記事でわかること】

- タブレットがフリーズしてしまう原因

- タブレットがフリーズした時の対処法

- 有料サポートサービスに入るべきか

タブレットがフリーズしてしまう原因

タブレットは、主に以下のようなことが原因でフリーズしてしまいます。

- タブレット本体の経年劣化

- タブレットのスペックが低い

- 常駐アプリが多い

- キャッシュデータが溜まっている

- システムトラブル

- 熱暴走

- ウイルス感染

タブレット本体の経年劣化

タブレットというものは、通常使用の範囲でもそんなに長く使えるものではありません。

大体2~3年くらいが寿命だとされています。

そのため、2~3年使用したタブレットには様々な不具合が発生しやすくなります。

ある程度の年数使用したタブレットがフリーズするようになった場合は、経年劣化が原因であることも多いです。

この場合には個人でできる対処法はなく、業者に依頼して劣化しているパーツを交換してもらうか、タブレット本体を買い替えるしかありません。

【タブレットの平均寿命は?】寿命が近づいた時の症状や延命方法を紹介>>

タブレットのスペックが低い

パソコンやスマートフォン同様、タブレットも年々進化しており、どんどんスペックが向上しています。

そしてアプリについても、本体側のスペック向上に合わせ、容量を必要とする高性能なものが多数登場しています。

従って、古いタブレットを使用している場合は、最新アプリの性能にタブレットのスペックが追いついておらず、正常に動作させることができずにフリーズしてしまうということがあります。

常駐アプリが多い

常駐アプリとは、特になんの操作をしていなくてもバックグラウンドで動いているアプリのことを指します。

以下のようなアプリが、常駐アプリと呼ばれるものになります。

- Googleマップ

- メッセンジャー系アプリ

- 辞書アプリ

普段あまり使わないような常駐アプリが多く入っていると、タブレットのメモリが不足してしまい、フリーズしてしまうことがあります。

人間に例えると、忙しすぎてキャパオーバーとなってしまい倒れて動けなくなる、というイメージです。

キャッシュデータが溜まっている

キャッシュデータとは、処理を高速化するため一時的に保存されたデータのことです。

キャッシュがあることで、データの在り処をシステムが都度都度探しに行く必要がなくなり、アプリの表示や動作が速くなります。

そんな便利なキャッシュデータですが、あまりに溜まりすぎるとタブレット内のメモリ容量を圧迫してしまい、タブレットの処理能力を落ちてしまうことがあります。

処理能力が落ちれば、当然フリーズを誘発しやすくなります。

システムトラブル

何らかの原因でシステム的な不具合が発生すると、タブレットのフリーズに繋がってしまうことがあります。

システムトラブルはあらゆることが原因で起こるため、原因を特定するのは難しいです。

熱暴走

タブレット本体の温度が上がりすぎると、システムが正常に機能しなくなってしまい、フリーズしてしまうことがあります。

以下のような場合に、熱暴走を起こしてしまう危険性があります。

- 長時間重いアプリを使い続ける

- 閉め切られた暑い部屋でタブレットを使用する

- 真夏の車内にタブレットを放置する

- 直射日光の当たる場所にタブレットを放置する

- 劣化したバッテリーを使っている

ウイルス感染

パソコンだけでなく、タブレットやスマホも、ネットに繋がっている以上ウイルスに感染する可能性があります。

特に、怪しい海外サイトを訪問したり、見知らぬ相手からのメールに添付されていたファイルをダウンロードしたりすると、感染リスクが高まります。

ウイルス感染したタブレットは、様々な不具合が発生するようになってしまいます。

フリーズも、その症状の一つです。

タブレットがフリーズした時の対処法

タブレットがフリーズしてしまった場合は、以下のような対処法を試してみてください。

強制的に電源を落とす

タブレットがフリーズして一切操作できなくなってしまった場合は、強制的に電源を落としてから、再度起動させてみましょう。

強制的に電源を落とす方法は、メーカーやモデルによって異なります。

例として、iPadがフリーズしてしまった場合の強制終了方法について紹介します。

【ホームボタン非搭載モデルの場合】

- トップボタンから近い方の音量調節ボタンを押してからすぐに放す

- トップボタンから遠い方の音量調節ボタンを押してからすぐに放す

- デバイスが再起動するまでトップボタンを押し続ける

- 再起動されない場合は、1時間ほど充電してから再びトップボタンを押し続ける

【ホームボタン搭載モデルの場合】

- ホームボタンとトップボタンを同時に長押しし、Appleのロゴが表示されるまで待つ

- 起動しない場合は、1時間ほど充電してから再びホームボタンとトップボタンを押し続ける

その他のメーカーのタブレットも、強制的に電源を落とすことができます。

メーカーやモデルによって手順が異なりますので、お使いのタブレットのメーカー公式サイトにて手順を確認してください。

主要メーカーのタブレットにおける、強制的に電源を落とす方法についての公式ページをいくつか掲載します。

■Microsoftのタブレットの場合

参考:Surface を強制的にシャットダウンし、再起動する

■SONYのタブレット場合

参考:【Tablet豆知識】アプリケーションが固まって動かない |タブレット|ソニー

■レノボのタブレットの場合

参考:システムがフリーズしたり、反応が鈍い時の解決策 – スマートフォン/タブレット

重いアプリを削除する

アプリの中には、やたらとメモリを必要とするものがあったり、タブレットのスペックに見合わない重いアプリがあったりします。

使用中に「毎回動作が遅い」と感じるような重いアプリはフリーズの原因となりますので、よほど重要なものでない限りは削除してしまった方が良いでしょう。

タブレットが重い原因と対処法11選!最適化や初期化の方法を解説>>

常駐アプリを終了する

常駐アプリの数が多いとフリーズに繋がることがあるので、不要な常駐アプリは外しておきましょう。

常駐アプリは、設定アプリから確認することができます。

例えばiOSならば、「設定 ⇒ バッテリー」と進むことで、バッテリーを消費しているアプリが一覧で表示されます。

その中に見覚えのないアプリや、現在使用していないアプリの名前があれば、それが常駐アプリとなります。

ただし必要な常駐アプリも存在するため、終了する前に「それがどういったアプリなのか」「終了させても問題はないのか」をネットで検索してみて、問題ないようならば終了する、という流れで行ってください。

キャッシュデータのクリア

キャッシュデータが溜まりすぎたことが原因でフリーズする可能性もありますので、一度キャッシュのクリアを試してみてください。

キャッシュデータのクリア方法は、アプリによってばらばらです。

ここでは一例として、ブラウザアプリのキャッシュクリア方法を紹介します。

iOSの場合

- 設定アプリを開く

- ブラウザアプリである「Safari」をタップする

- 「履歴とWebサイトデータを消去」をタップする

Androidの場合

- ブラウザアプリである「Chrome」を開く

- 画面右上の「その他のアイコン」の「その他」をタップする

- 「履歴⇒閲覧データを削除」の順にタップする

- 「全期間」を選択する

- 「Cookieとサイトデータ」と「キャッシュされた画像とファイル」の横にあるチェックボックスをオンにする

- 「データの消去」をタップする

本体を冷却する

タブレット本体の温度が異常に高くなっているようならば、熱暴走によってフリーズしやすくなっている可能性を考慮し、風通しのいい涼しい場所にしばらく放置してください。

タブレットを触ってみて、充分に温度が下がったと判断してから使用するようにしましょう。

なお、急いで冷やしたいからといって、冷蔵庫に入れて冷やすのはNGです。

湿気によって故障してしまう危険がありますので。

OSのアップデート

タブレット使用中にたびたびフリーズするようならば、システム的に不安定になっている可能性もあります。

そうしたシステム的な不具合を解消するため、一度OSのアップデートを行ってみてください。

なお万全を期す場合は、念のためアップデート前にバックアップを取っておきましょう。

各OSのアップデート手順は以下の通りです。

iOSのアップデート

- タブレットをネットに繋がった状態にしておく

- 「設定」⇒「一般」⇒「ソフトウェア・アップデート」の順にタップする(2つのオプションが提示された場合は、インストールしたい方を選択)

- 「今すぐインストール」をタップする(「ダウンロードとインストール」が表示される場合は、まずダウンロードを行ってから「今すぐインストール」をタップ)

なお、ワイヤレスでのアップデート時に容量が不足している場合は、アプリを一時的に削除してもよいかどうかの確認メッセージが表示されることがあります。

この場合は「続ける」をタップし、アプリを一旦削除してください。

削除されたアプリは、アップデートが終わった後に自動的に再インストールされます。

参考:iPhone、iPad、iPod touch をアップデートする

Androidのアップデート

- タブレットをネットに繋がった状態にしておく

- 設定アプリを開く

- 「システム」⇒「システムアップデート」の順にタップする

- 「Androidバージョン」と「Androidセキュリティ アップデート」を確認し、最新のAndroidアップデートを入手する

- 通知が届くので、その通知を開いてアップデートの操作をタップする

セキュリティソフトを入れる

セキュリティソフトなしの状態で、怪しげなサイトを訪問したり送り主不明の添付ファイルをダウンロードしたりした場合は、コンピュータ・ウイルスに感染してしまったことがフリーズの原因かもしれません。

すぐにセキュリティソフトをインストールし、ウイルスの駆除を実行してください。

セキュリティソフトは、「GooglePlayストア」などで簡単に入手することができますので、早急に導入してタブレットを安全な状態にしておくべきです。

キャリアのタブレットならばサポートサービスに入っておくべき

「NTT ドコモ」・「au」・「ソフトバンク」といったキャリアによるタブレットの場合は、手厚いサポートを受けられる有料サービスが用意されています。(加入タイミングはタブレット購入時)

例えばiPadの場合ならば、「AppleCare+ for iPad」というサービスがそれに該当します。

ほとんどの場合、タブレット購入後1年間は無料保証期間となっており、故障に対して無償で対応してくれます。

しかし、水没や落下など、故障の原因がユーザーの過失によるものである場合には無料保証の対象とはなりません。

そういった事態に備えてAppleCare+ for iPadに有料加入しておくことで、水没や落下などによってフリーズなどの不具合が出てしまうようになっても、格安でサポートを受けることができます。(iPadの場合は1回4,400円)

AppleCare+ for iPadに加入する場合は、各モデルごとに、2年契約とするか無期限の月額契約をするかで料金が異なります。

| 2年契約時の料金 | 月額契約時の料金 | |

|---|---|---|

iPad Pro(12.9インチ) | 18,480円 | 900円 |

iPad Pro(11インチ) | 16,280円 | 800円 |

iPad(Air・mini含む) | 8,800円 | 450円 |

タブレットは持ち運ぶ機会も多いため、どんなに気を付けていても落としたり強い衝撃を加えてしまったりするリスクがあります。

こういった物理的な衝撃がフリーズの原因となることも珍しくありませんので、念のためAppleCare+ for iPadのような有料サポートサービスに加入しておいた方がよいでしょう。

参考:AppleCare製品 – iPad – Apple(日本)

もし対処をしても直らなかった場合は、買い替えを検討

以上、タブレットがフリーズしてしまう原因と対処法についての解説でした。

対処法をすべて実行しても症状が改善しない場合は、経年劣化かスペック不足である可能性が高いです。

そうなると基本的に本体の買い替えが第一選択肢となりますので、あまりにフリーズの頻度が多いようならば買い替えを検討した方がよいでしょう。

監修者/前野 哲宏

フィットネスの店舗運営と新規事業で培った改善力を活かし、PCリサイクル事業で社会課題の解決に挑戦しています。